- •Возрастные особенности детей и подростков

- •Раздел 1

- •Теоретические основы возрастных особенностей

- •Детей и подростков

- •Предмет, задачи, методы исследования

- •Возрастной физиологии

- •1. Предмет и задачи возрастной физиологии

- •2. Связь возрастной физиологии с другими биологическими дисциплинами

- •3. Значение возрастной физиологии для педагогики, психологии, медицины, физического воспитания

- •4. Понятие о тканях, органах и системах органов

- •5. Понятие роста и развития, основные их закономерности, пропорции тела на разных этапах развития

- •6. Акселерация

- •7. Возрастная периодизация

- •Вопросы для самоконтроля

- •Возрастные особенности опорно-двигательного аппарата

- •1. Рост костей

- •2. Скелет туловища

- •3. Общие сведения о мышцах

- •4. Значение физической культуры в развитии двигательного аппарата у детей

- •Вопросы для самоконтроля

- •Возрастные особенности сердечно-сосудистой системы

- •Кровообращение плода

- •2. Кровообращение у новорожденного

- •3. Положение, строение и размеры сердца ребенка

- •4. Возрастные изменения частоты сердечных сокращений

- •5. Возрастные особенности систолического и минутного объемов сердца

- •6. Возрастные особенности движения крови по сосудам

- •7. Возрастные особенности регуляции деятельности сердечно- сосудистой системы

- •Вопросы для самоконтроля

- •Возрастные особенности системы крови

- •Внутренняя среда организма

- •2. Плазма крови

- •3. Свертывание крови

- •4. Эритроциты

- •5. Лейкоциты

- •6. Тромбоциты

- •7. Тканевая жидкость и лимфа

- •8. Иммунитет

- •9. Реакция системы крови на учебную и физическую нагрузки

- •Вопросы для самоконтроля

- •Возрастные особенности дыхательной системы

- •1. Особенности строения органов дыхания у детей

- •2. Возрастные особенности внешнего дыхания

- •3. Изменения внешнего дыхания с возрастом

- •4. Регуляция дыхания

- •Вопросы для самоконтроля

- •Возрастные особенности системы пищеварения

- •1. Ротовая полость

- •2. Пищевод

- •3. Желудок

- •4. Тонкая кишка

- •5. Толстая кишка

- •6. Поджелудочная железа

- •7. Печень

- •8. Нейрогуморальная регуляция пищеварения

- •Вопросы для самоконтроля

- •Возрастные особенности мочевыделительной системы

- •Развитие почки как органа

- •2. Механизм работы почек

- •3. Возрастные особенности выделительной функции

- •4. Регуляция кислотно-щелочного равновесия

- •5. Возрастные особенности водно-солевого обмена

- •6. Регуляция водно-солевого обмена

- •7. Мочеиспускание

- •Вопросы для самоконтроля

- •Возрастные особенности эндокринной системы

- •1. Общие сведения о железах внутренней секреции

- •2. Краткая характеристика эндокринных желез

- •Вопросы для самоконтроля

- •Возрастные особенности сенсорной системы (анализаторов)

- •Раздел 2.

- •Работа № 1 Оценка физического развития методом стандартов

- •Ход работы

- •Работа № 2 Оценка физического развития методом индексов

- •Ход работы

- •Заключение

- •Практическая работа № 2 стопометрия

- •Ход работы

- •4. Расчет резервного объема вдоха (рОвд):

- •5. Полученную величину жел сопоставляют с должной величиной

- •Джел – 100 %,

- •Работа № 2 Проба Розенталя

- •Ход работы и оценка результатов

- •Работа № 3 Проба Штанге

- •Ход работы и оценка результатов

- •Ход работы и оценка результатов

- •Ход работы и оценка результатов

- •Работа №2 Определение величины адаптационного потенциала

- •Ход работы

- •Работа № 3 Оценка адаптоспособности по тесту «индивидуальной минуты»

- •Работа № 2 Определение показателя качества реакции сердца

- •Ход работы

- •Библиографический список

- •Оглавление

- •Раздел 2. Практические работы

Работа № 2 Оценка физического развития методом индексов

Цель работы: дать оценку физического развития методом индексов.

Аппаратура: ростомер, весы, сантиметровая лента, динамометр, спирометр, спиртовые ватные шарики, пинцет, табличный материал.

Ход работы

1. Весо-ростовой индекс. Этот индекс позволяет косвенно оценить телосложение по антропометрическим показателям:

В (кг)

ВРИ=---------- х 100 %, где В – вес, Р – рост.

Р (см)

Оценка результата

1. ВРИ составляет 35–40 % – нормостенический тип телосложения.

2. Снижение ВРИ на 20 % и более по сравнению с нормой указывает на астенический тип телосложения.

2. Индекс Пинье (ИП). Этот индекс является показателем крепости телосложения и отражает связь между окружностью груди при выдохе (ОГК), ростом стоя (Р) и массой тела (В):

ИП= Р – (В + ОГК)

Оценка результата

1. ИП больше 30 – астеник, ИП больше 10 и меньше 30 – нормостеник, ИП меньше 10 – гиперстеник.

2. ИП меньше 10 – телосложение крепкое, ИП в пределах 10–20 – телосложение хорошее, ИП 21–25 – среднее, ИП 26–35 – слабое, ИП больше 36 – очень слабое.

3. Индекс Габса – определение должного веса:

В= 55 + 4/5 (Р – 150), где В – вес, Р – рост.

4. Индекс Кетле является показателем физического развития по соотношению отдельных антропометрических данных:

ИК = В (г) / Р (см), где В – вес, Р – рост.

Оценка результата

Этот индекс в среднем для мужчин равен 350–400,

для женщин – 325–375.

5. Жизненный индекс – характеризует функциональные возможности дыхательного аппарата. Рассчитывается, какой объем легких приходится на

1 кг веса:

ЖИ = ЖЕЛ/ В, где ЖЕЛ – жизненная емкость легких, мл, В – вес, кг.

Оценка результата

У мужчин индекс должен быть не менее 65–70 мл/кг, у женщин не менее 55– 60 мл/кг, у спортсменов – выше соответствующих показателей.

6. Силовой индекс – определяет развитие силы отдельных групп мышц относительно веса тела:

СИ = сила правой кисти / В, где В – вес тела, кг.

Оценка результата

Средними величинами силы кисти у мужчин считаются 70–75 % веса

(у спортсменов – 75–80 %), а у женщин – 50–60 % (у спортсменок – 60–70 %).

Заключение

Оцените свое телосложение.

Оцените антропометрические показатели.

Оцените физическое развитие.

Практическая работа № 2 стопометрия

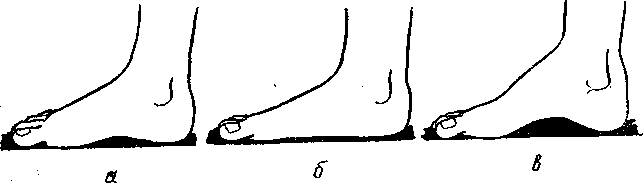

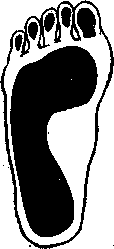

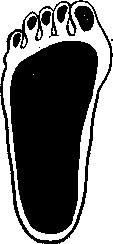

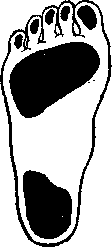

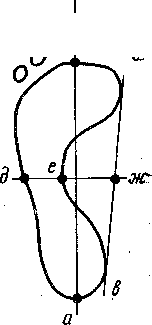

Стопометрия. При исследовании сводов стопы принято различать стопу нормальную, сильно сводчатую (полая стопа) и плоскую (рис. 14). Первая на отпечатке имеет перешеек, который соединяет пяточную область стопы с плюсневой областью. У полой стопы это соединение отсутствует, и стопа опирается о землю только своим передним отделом и пяткой. Плоская стопа почти не имеет перешейка на отпечатке – область пятки, не суживаясь, переходит в передний отдел стопы. Плоскостопие характеризуется не только опущением сводов стопы. Высота свода, степень вальгирования стопы, ее длина и ширина, величина отклонения большого пальца кнаружи – все эти элементы имеют тесную анатомофизиологическую взаимосвязь, поэтому нарушение одного элемента вызывает изменение всех остальных.

Основными симптомами плоскостопия являются боли, локализующиеся в различных отделах стопы, и уплощение продольных сводов.

1

2

3

Рис. 14. Формы

стопы:

1 – нормальная, 2

– плоская,

3 – полая

Существуют различные методики определения плоскостопия. Основные из них: визуальный, измерительный (педометрический, плантографический), рентгенографический. При визуальном исследовании стопы обследуемый встает босыми ногами на твердую площадь опоры (скамья, табурет), стопы параллельны на расстоянии 10–15 см. Определяются положение пяточной кости по отношению к голени (вид сзади), состояние продольного и поперечного сводов стопы. При нормальной стопе оси голени и пятки совпадают, при плоскостопии чаще всего оси пятки и голени образуют угол, открытый кнаружи (вальгусная установка пятки). Нормальный продольный внутренний свод стопы хорошо просматривается в виде ниши от конца I плюсневой кости до пятки. В случае выраженного плоскостопия свод прижат к плоскости опоры. Резко уплощенная в области головок плюсневых костей стопа с веерообразными развернутыми пальцами бывает при поперечном плоскостопии. При осмотре подошвы опорная часть стопы резко отличается более интенсивной окраской от неопорной части. В норме опорная часть середины стопы (перешеек) занимает примерно 1/3...1/2 поперечной оси стопы. Если опорная часть занимает более половины поперечной оси, стопа считается уплощенной, если более 2/3 поперечной оси – стопа плоская.

Для выявления начальных степеней плоскостопия проводят функциональные пробы. Одна из них заключается в том, что босой пациент несколько раз поднимается на носки. При удовлетворительном состоянии мышечно-связочного аппарата наблюдается супинация пятки и углубление наружного и внутреннего сводов. Если функция мышц значительно понижена, то свод стопы не увеличивается и супинации не происходит. Необходимо проверить обувь, которой пользуется обследуемый. Резкое снашивание каблука указывает на увеличенную нагрузку в области заднего отдела стопы, нависание верхней части обуви над подошвой с внутренней или наружной стороны свидетельствует о неправильной походке, о боковом искривлении стопы. Существует несколько разновидностей стопомеров (М. О. Фриндлянда, В. Н. Бехтеревой, А. В. Чоговадзе и др.). Педометрический метод определения плоскостопия по Фриндлянду – один из самых простых. Измеряется длина стопы от конца большого пальца или второго, если он больше, до конца пятки и высота свода стопы от пола до верхнего края ладьевидной кости. Для определения степени плоскостопия вычисляется индекс: отношение высоты свода стопы к ее длине, умноженное на 100. Этот индекс в норме колеблется в пределах 19,1...31,0.

б

г

ж

д

в

а

Рис. 15. Объяснение

в тексте

П

д

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 3

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЫ ДЫХАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

Работа №1

Исследование функции внешнего дыхания

Цель работы: научиться измерять дыхательные объемы и оценивать функцию внешнего дыхания.

Аппаратура: спирометры, спиртовые ватные шарики, пинцет.