- •Содержание

- •Природно-климатические условия республики бурятия

- •1.1. Природно-климатическая характеристика г. Улан-Удэ

- •Средняя месячная и годовая скорость ветра

- •Вероятность скорости ветра по градациям

- •Среднемесячная и годовая

- •Среднее число дней с туманом

- •Характеристики для расчета рассеивания вредных,

- •2. Характеристика субъектов хозяйственной деятельности, расположенных на байкальской природной территории (бпт)

- •Отходы производства субъектов хозяйственной деятельности на бпт

- •Характеристика вспомогательных производств как источников загрязнения окружающей среды

- •2.2. Предприятия лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности

- •2.3. Предприятия сельского хозяйства и продовольствия

- •2.4. Горнорудные предприятия и предприятия минерально-сырьевого комплекса

- •2.5. Предприятия топливно-энергетического комплекса

- •2.6. Предприятия жилищно-коммунального хозяйства и отопительные котельные

- •2.7. Предприятия легкой, текстильной промышленности и бытового обслуживания

- •2.8. Предприятия стройиндустрии

- •2.9. Предприятия машиностроительного комплекса

- •2.10. Предприятия транспорта

- •2.11. Предприятия по хранению и реализации нефтепродуктов

- •2.12. Лечебно-оздоровительные учреждения и предприятия рекреации и туризма

- •3. Защита атмосферы

- •3.1. Правовые основы управления в области охраны атмосферного воздуха

- •3.3 Нормирование выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

- •3.4. Инвентаризация выбросов загрязняющих веществ в атмосферный

- •Основной целью инвентаризации выбросов загрязняющих веществ является получение исходных данных для:

- •Расчет выбросов загрязняющих веществ в котлоагрегатах котельной

- •Расчет выбросов оксидов серы. Суммарное количество оксидов серы , выбрасываемых в атмосферу с дымовыми газами (г/с, т/год), вычисляют по формуле:

- •Расчет выбросов оксида углерода. Расчет количества выбросов со выполняется по данным инструментальных замеров.

- •3.4.2. Расчет выбросов загрязняющих веществ от стоянок автомобилей

- •3.4.3. Расчет выбросов загрязняющих веществ от участка сварки и резки металлов

- •3.4.4. Расчет выбросов загрязняющих веществ от кузнечного участка

- •3.4.5. Расчет выбросов загрязняющих веществ от участка механической обработки древесины

- •3.4.6. Расчет выбросов загрязняющих веществ от участка механической обработки материалов

- •Удельное выделение пыли (г/с) основным технологическим оборудованием при механической обработке металла без охлаждения (на единицу оборудования)

- •3.4.7. Расчет выбросов загрязняющих веществ от окрасочных участков лакокрасочных покрытий

- •3.5. Рассеивание выбросов загрязняющих веществ в атмосферном воздухе

- •Теоретические основы рассеивания выбросов

- •Влияние метеорологических факторов на рассеивание

- •Влияние характеристики местности на рассеивание

- •Влияние искусственных сооружений на рассеивание

- •3.5.5. Расположение источников выбросов и защищаемых объектов

- •3.6. Контроль за охраной атмосферного воздуха

- •4. Защита водного бассейна

- •4.1. Правовые основы управления в области охраны водных объектов

- •4.1.1.Классификация водных объектов

- •4.1.2.Виды водопользования

- •4.2. Загрязнение воды

- •4.2.1.Характеристика сточных вод

- •4.2.2. Состав и свойства сточных вод

- •4.2.3. Классификация примесей воды по фазово-дисперсному состоянию

- •4.3. Нормирование допустимых сбросов загрязняющих веществ в водотоки

- •4.3.1. Методика расчета нормативов допустимых сбросов

- •4.3.2. Расчет величин ндс для отдельных выпусков сточных вод в водотоки

- •4.3.3.Расчет величин ндс для водохозяйственного участка водотока

- •4.3.4. Расчет ндс для отдельных выпусков в водохранилища и озера

- •4.3.5. Расчет величин ндс для совокупности выпусков в водохранилища и озера, расположенные в пределах водохозяйственного участка

- •4.3.5. Расчетные условия

- •4.4. Условия сброса сточных вод в сети канализации

- •4.5. Расчет необходимой степени очистки сточных вод

- •5. Защита литосферы

- •5.1. Правовые основы регулирования обращения отходов

- •5.2. Обращение с опасными отходами

- •5.2.1. Опасные свойства отходов

- •5.2.2. Классы опасности отходов

- •5.2.3. Паспортизация опасных отходов

- •5.3. Нормирование воздействия отходов на окружающую среду

- •5.3.1. Структура экологического нормирования

- •5.3.2.Нормирование образования отходов

- •5.3.3. Проектирование нормативов образования отходов и лимитов на их размещение

- •5.3.4. Расчет нормативов образования отходов

- •1 Класс опасности

- •2 Класс опасности

- •3 Класс опасности

- •4 Класс опасности

- •Определение количества осадка, образующегося при нейтрализации электролита гашеной известью, производится по формуле (5.26):

- •5 Класс опасности

- •5.3.5. Размещение отходов

- •6. Экономическое регулирование

- •6.1. Схема расчета платежей за выбросы, сбросы загрязняющих веществ и за размещение отходов

- •6.1.1. Расчет платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу

- •Нормативы платы за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ передвижными источниками

- •6.1.2. Расчет платы за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты

- •6.1.3. Расчет платы за размещение отходов

- •Предельно допустимые концентрации химических веществ в почве

- •Расчет выбросов оксидов азота при слоевом сжигании твердого топлива

- •Расчет выбросов серы диоксида

- •Расчет выбросов углерода оксида

- •Расчет выбросов твердых частиц

- •Расчет концентраций бензапирена в уходящих газах котлов малой мощности при сжигании твердых топлив

- •Составлен на отход___________________________________________________________

- •Исходные сведения об отходе

3.5.5. Расположение источников выбросов и защищаемых объектов

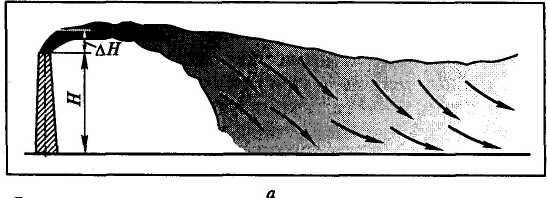

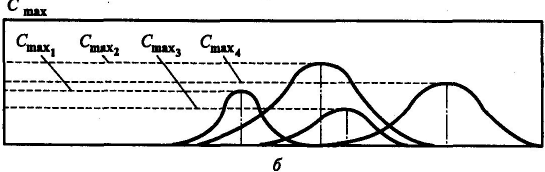

На некотором расстоянии от источника возникает зона максимальной приземной концентрации выбросов Сmax (рис.3.10). Если расчетная максимальная концентрация не превышает ПДК, то положение рассматривается как удовлетворительное. Но из-за характерного для данной местности сочетания условий зона максимума может совпадать с местом расположения жилого массива или других объектов, требующих повышенной защиты от атмосферных загрязнений. Даже если исключить экстремальное сочетание неблагоприятных факторов, само по себе частое совпадение зоны максимума концентраций (не превышающих ПДК) с местами расположения объектов, требующих повышенной чистоты воздуха, не должно быть допущено.

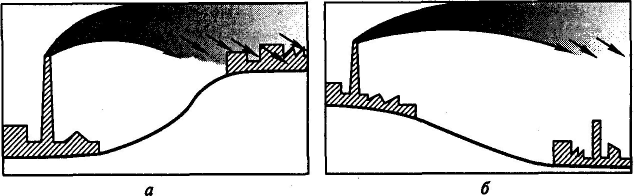

Взаимное расположение источников выбросов и защищаемых объектов должно оцениваться по вертикали и горизонтали. Варианты благоприятного и неблагоприятного расположения по вертикали иллюстрирует рисунок 3.11. Оба варианта часто встречаются в практике проектирования. В случае, показанном на рисунке 3.11, а, необходимо принимать решение, исключающее или сводящее до минимума возможность совпадения зоны максимальной концентрации выбросов с территорией жилого массива. Решение это неоднозначно, и при его поиске следует анализировать всю совокупность местных условий.

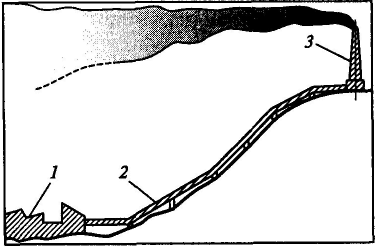

В некоторых случаях естественный рельеф местности может быть выгодно использован для улучшения рассеивания остаточных выбросов (рис.3.12).

Значительные трудности вызывает ситуация, когда многие источники выбросов расположены в окрестностях крупного населенного пункта без розы ветров и возможности наложения выбросов друг на друга. Такие ситуации обычно складываются исторически при разновременном строительстве предприятий разных ведомств.

Рис.3.10. Рассеивание и осаждение выбросов:

а — общая картина; б — различия в расположении зон максимальной приземной концентрации отдельных компонентов выбросов

Рис.3.11. Неблагоприятное (а) и благоприятное (б) расположение защищаемого объекта по отношению к источнику выбросов

Рис.3.12. Использование рельефа местности для улучшения рассеивания:

1 — источник выбросов; 2— пылегазопровод; 3 — дымовая труба

Расчет рассеивания выбросов (основные положения ОНД—86). При расчетах распространения выбросов необходимо решить две важнейшие проблемы:

расчет ожидаемого загрязнения атмосферы от одного или более источников в данном регионе (ровная или пересеченная местность);

расчет оптимальной высоты дымовой трубы для нового источника загрязнения атмосферы с учетом существующего фона загрязнений, особенностей территории и окружающих строений.

Расчет ожидаемого загрязнения базируется на работах Саттона и Пирсон (1932-1936). Формула Саттона (гауссовская теория рассеивания) позволяет определить концентрации веществ, загрязняющих атмосферу, С (мг/м3) в точке с координатами х, у, z при эффективной высоте дымовой трубы А (м):

Cxyz=

,

(3.87)

,

(3.87)

где М—

количество

загрязняющего вещества, выбрасываемого

из источника в единицу времени,

![]() г/с; и

г/с; и

![]() — стандартные отклонения в распределении

частиц по размерам соответственно вдоль

осей у и

z

(в зависимости

от турбулентности среды); и

— средняя

скорость ветра у верхнего среза дымовой

трубы.

— стандартные отклонения в распределении

частиц по размерам соответственно вдоль

осей у и

z

(в зависимости

от турбулентности среды); и

— средняя

скорость ветра у верхнего среза дымовой

трубы.

Для расчета в настоящее время в мире создано большое количество сложных математических моделей, просчитываемых на современных компьютерах. Однако усложнение расчетов не гарантирует получение более надежных результатов, поскольку, чем больше данных, тем больше вероятность того, что на результате скажется неточность данных. Чем проще модель (при условии сохранения основных свойств атмосферы), тем ближе к реальным уровням загрязнений долговременные средние расчетные показатели.

Таким образом, вместо сложных расчетов по загрязнению воздуха, как правило, применяются простые вычисления, выполняемые обычно по номограммам. Вычисления распространения выбросов на основе номограмм нашли широкое применение в Германии, США, Англии и других странах.

Основным документом, регламентирующим расчет рассеивания и определение приземных концентраций выбросов промышленных предприятий в РФ, является «Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий» ОНД—86. Методика разработана на базе ряда упрощений и усреднений. В ней отдельные факторы объединены в усредненные группы и численно учитываются комплексными обобщенными коэффициентами.

Общие формулы для расчета максимальной приземной концентрации, создаваемой одиночными источниками:

Cmax

=

![]() мг/м3

–для

нагретых выбросов;

(3.88)

мг/м3

–для

нагретых выбросов;

(3.88)

Cmax

=

![]() мг/м3

– для холодных выбросов;

(3.89)

мг/м3

– для холодных выбросов;

(3.89)

где А — коэффициент, характеризующий температурную стратификацию атмосферы; М — масса вредного вещества, выбрасываемого в атмосферу в единицу времени, г/с; F —безразмерный коэффициент, учитывающий скорость оседания вредных веществ в атмосферном воздухе; т и п — коэффициенты, учитывающие условия выхода факела из устья источника выброса; Н — высота источника над уровнем земли, м; Кm — безразмерный коэффициент, учитывающий влияние рельефа местности; ΔТ — разность температур выбрасываемой смеси и окружающего воздуха, °С; Q — расход выбрасываемой смеси, м3/с.

Для газообразных веществ и мелкодисперсных аэрозолей, скорость упорядоченного оседания которых практически равна нулю, F=1. Понятие «мелкодисперсный аэрозоль» является в значительной мере условным. В разных литературных источниках мелкодисперсными считаются частицы 2 мкм и менее, 5 мкм и менее; даже 20 мкм и менее. Различия объясняются тем, что скорость оседания частицы зависит не только от ее размера, но и от ее плотности и коэффициента формы (морфологии). Из практики известно, что некоторый качественный скачок в поведении частиц наблюдается при их размере 3-4 мкм и менее. Очевидно, для пылей высокой истинной плотности (6-103-8-103 кг/м3) есть смысл считать граничным размер 3-5 мкм, для более легких пылей увеличивать его до 8-10 мкм. В соответствии с F доля взвешенных веществ определяется отношением скорости оседания (витания) частиц vg к опасной скорости ветра u (скорость ветра, при которой приземная концентрация достигает своего максимума). Скорость витания рассчитывается по закону Стокса или по номограмме. За расчетный диаметр при определении F принят диаметр ds, удовлетворяющий условию, что частицы большего, чем d5, размера составляют 5% от общей массы частиц. Если значение v/u < 0,015, то F= 1; при 0,015 < v/u < 0,03 принимают F= 1,5. В случае v/u > 0,03 при степени очистки дымовых газов не менее 90% принимают F = 2; при 75-90% F = 2,5; при отсутствии очистки F = 3.

Понятие опасной скорости ветра неоднозначно. При малой скорости ветра увеличивается высота возвышения факела над устьем H, но факел дольше сохраняет плотную структуру и плохо размывается под действием одной только атмосферной диффузии. При сильном ветре, наоборот, роль ΔH сводится к нулю или почти к нулю, но на факел интенсивно действует атмосферная диффузия. При очень сильном ветре вертикальные турбулентные флуктуации исключительно сильно искажают факел, причем иногда часть факела как бы «стекает» по подветренной стороне дымовой трубы на несколько десятков метров. Это явление объясняется особыми аэродинамическими условиями обтекания ствола трубы высокоскоростным потоком воздуха. Эти и другие особенности поведения факела существенно влияют на все показатели его рассеивания.

В параметрах, составляющих генеральную формулу, не фигурирует прямо высота возвышения факела над устьем, хотя она играет существенную роль в рассеивании. В отдельных случаях (при полном безветрии и нормальной стратификации) величина ΔH может равняться (и даже превышать) ΔH. Дело в том, что ΔH зависит от ΔТ, Q, а также от формы и размеров устья. Иначе говоря, она неявно присутствует во вспомогательных формулах, по которым находятся коэффициенты т и п, т. е. в общей формулировке она определяется условиями выхода факела в атмосферу.

Степень улавливания

пыли в газоочистке

Коагуляция частиц

Конденсация паров

Гравитационное

осаждение компонентов факела

Ветер

Турбулентная

диффузия

Факел выброса

Условия выхода

факела

Термическая

стратификация атмосферы

Рельеф, поверхность,

застройка местности

Высота трубы

Размер и форма

устья

Скорость факела

в устье

Разность температур

наружного воздуха и факела

Рис.3.13. Схема факторов, учтенных в ОНД-86

В методике не учитывается фактор осадков, и таким образом, он служит дополнительным резервом благополучия атмосферы вокруг источника выброса.

Выше говорилось о том, что дифференциальные уравнения рассеивания, описывающие процесс в наиболее общем виде, могли быть реализованы в виде практической методики только за счет ряда упрощений и усреднений. До некоторой степени это проиллюстрировано на рисунок 3.12, где число факторов, непосредственно влияющих на поведение факела выброса, заметно меньше.

В методике изложен порядок определения минимальной высоты трубы. При ее определении необходимо выполнить условие: С < ПДКм . Для веществ, для которых установлены только среднесуточные ПДК, используется приближенное соотношение между максимальными значениями разовых и среднегодовых концентраций и требуется, чтобы 0,1С < ПДКс.

При наличии в атмосфере нескольких вредных веществ, обладающих суммацией действия, их безразмерная суммарная концентрация не должна превышать единицы. При наличии фонового загрязнения атмосферы вместо С следует принимать С + Сф. Значение фоновой концентрации определяется по специальной методике органами Росгидромета.

Для зон санитарной охраны курортов, мест размещения крупных санаториев и домов отдыха, а также для других территорий с повышенными требованиями к охране атмосферного воздуха ПДК следует заменить на 0,8-ПДК.

При горячих выбросах (Т>>0) значение минимальной высоты первоначально определяется из выражения:

(3.89)

(3.89)

Если при этом

найденное значение

![]() ,

то оно

является окончательным. В противном

случае предварительное значение

минимальной высоты определяется по

формуле:

,

то оно

является окончательным. В противном

случае предварительное значение

минимальной высоты определяется по

формуле:

(3.90)

(3.90)

По найденному

таким образом значению Н=H1

определяются значения вспомогательных

коэффициентов vм,

v'м,

ft

и устанавливаются

в первом приближении коэффициенты

т =

ml,

и п = nl,.

Если mlnl

≠1, то по ml,

и nl,

определяется второе приближение Н

= Н2

по формуле![]() .

В общем случае (i+1)-е

приближение Hi+1

определяется по формуле:

.

В общем случае (i+1)-е

приближение Hi+1

определяется по формуле:

![]() ,

(3.91)

,

(3.91)

где mi и пi соответствуют Hi, а m i-1 и n i-1, H i-1

Уточнение значения H необходимо производить до тех пор, пока последовательно найденные значения Hi, и Нi-1 практически будут равны друг другу (с точностью до 1 м).

Общие расчетные формулы легли в основу формул для расчета ПДВ, г/с:

,

г/с – для нагретых выбросов;

(3.92)

,

г/с – для нагретых выбросов;

(3.92)

![]() ,

г/с – для холодных

выбросов; (3.93)

,

г/с – для холодных

выбросов; (3.93)

Если для какого-либо вещества выполняется соотношение:

![]() .

(3.94)

.

(3.94)

то в этом случае (при отсутствии необходимости учета суммации вредного воздействия нескольких веществ) использованные при расчетах значения М могут быть приняты в качестве ПДВ.