- •Содержание

- •Природно-климатические условия республики бурятия

- •1.1. Природно-климатическая характеристика г. Улан-Удэ

- •Средняя месячная и годовая скорость ветра

- •Вероятность скорости ветра по градациям

- •Среднемесячная и годовая

- •Среднее число дней с туманом

- •Характеристики для расчета рассеивания вредных,

- •2. Характеристика субъектов хозяйственной деятельности, расположенных на байкальской природной территории (бпт)

- •Отходы производства субъектов хозяйственной деятельности на бпт

- •Характеристика вспомогательных производств как источников загрязнения окружающей среды

- •2.2. Предприятия лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности

- •2.3. Предприятия сельского хозяйства и продовольствия

- •2.4. Горнорудные предприятия и предприятия минерально-сырьевого комплекса

- •2.5. Предприятия топливно-энергетического комплекса

- •2.6. Предприятия жилищно-коммунального хозяйства и отопительные котельные

- •2.7. Предприятия легкой, текстильной промышленности и бытового обслуживания

- •2.8. Предприятия стройиндустрии

- •2.9. Предприятия машиностроительного комплекса

- •2.10. Предприятия транспорта

- •2.11. Предприятия по хранению и реализации нефтепродуктов

- •2.12. Лечебно-оздоровительные учреждения и предприятия рекреации и туризма

- •3. Защита атмосферы

- •3.1. Правовые основы управления в области охраны атмосферного воздуха

- •3.3 Нормирование выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

- •3.4. Инвентаризация выбросов загрязняющих веществ в атмосферный

- •Основной целью инвентаризации выбросов загрязняющих веществ является получение исходных данных для:

- •Расчет выбросов загрязняющих веществ в котлоагрегатах котельной

- •Расчет выбросов оксидов серы. Суммарное количество оксидов серы , выбрасываемых в атмосферу с дымовыми газами (г/с, т/год), вычисляют по формуле:

- •Расчет выбросов оксида углерода. Расчет количества выбросов со выполняется по данным инструментальных замеров.

- •3.4.2. Расчет выбросов загрязняющих веществ от стоянок автомобилей

- •3.4.3. Расчет выбросов загрязняющих веществ от участка сварки и резки металлов

- •3.4.4. Расчет выбросов загрязняющих веществ от кузнечного участка

- •3.4.5. Расчет выбросов загрязняющих веществ от участка механической обработки древесины

- •3.4.6. Расчет выбросов загрязняющих веществ от участка механической обработки материалов

- •Удельное выделение пыли (г/с) основным технологическим оборудованием при механической обработке металла без охлаждения (на единицу оборудования)

- •3.4.7. Расчет выбросов загрязняющих веществ от окрасочных участков лакокрасочных покрытий

- •3.5. Рассеивание выбросов загрязняющих веществ в атмосферном воздухе

- •Теоретические основы рассеивания выбросов

- •Влияние метеорологических факторов на рассеивание

- •Влияние характеристики местности на рассеивание

- •Влияние искусственных сооружений на рассеивание

- •3.5.5. Расположение источников выбросов и защищаемых объектов

- •3.6. Контроль за охраной атмосферного воздуха

- •4. Защита водного бассейна

- •4.1. Правовые основы управления в области охраны водных объектов

- •4.1.1.Классификация водных объектов

- •4.1.2.Виды водопользования

- •4.2. Загрязнение воды

- •4.2.1.Характеристика сточных вод

- •4.2.2. Состав и свойства сточных вод

- •4.2.3. Классификация примесей воды по фазово-дисперсному состоянию

- •4.3. Нормирование допустимых сбросов загрязняющих веществ в водотоки

- •4.3.1. Методика расчета нормативов допустимых сбросов

- •4.3.2. Расчет величин ндс для отдельных выпусков сточных вод в водотоки

- •4.3.3.Расчет величин ндс для водохозяйственного участка водотока

- •4.3.4. Расчет ндс для отдельных выпусков в водохранилища и озера

- •4.3.5. Расчет величин ндс для совокупности выпусков в водохранилища и озера, расположенные в пределах водохозяйственного участка

- •4.3.5. Расчетные условия

- •4.4. Условия сброса сточных вод в сети канализации

- •4.5. Расчет необходимой степени очистки сточных вод

- •5. Защита литосферы

- •5.1. Правовые основы регулирования обращения отходов

- •5.2. Обращение с опасными отходами

- •5.2.1. Опасные свойства отходов

- •5.2.2. Классы опасности отходов

- •5.2.3. Паспортизация опасных отходов

- •5.3. Нормирование воздействия отходов на окружающую среду

- •5.3.1. Структура экологического нормирования

- •5.3.2.Нормирование образования отходов

- •5.3.3. Проектирование нормативов образования отходов и лимитов на их размещение

- •5.3.4. Расчет нормативов образования отходов

- •1 Класс опасности

- •2 Класс опасности

- •3 Класс опасности

- •4 Класс опасности

- •Определение количества осадка, образующегося при нейтрализации электролита гашеной известью, производится по формуле (5.26):

- •5 Класс опасности

- •5.3.5. Размещение отходов

- •6. Экономическое регулирование

- •6.1. Схема расчета платежей за выбросы, сбросы загрязняющих веществ и за размещение отходов

- •6.1.1. Расчет платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу

- •Нормативы платы за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ передвижными источниками

- •6.1.2. Расчет платы за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты

- •6.1.3. Расчет платы за размещение отходов

- •Предельно допустимые концентрации химических веществ в почве

- •Расчет выбросов оксидов азота при слоевом сжигании твердого топлива

- •Расчет выбросов серы диоксида

- •Расчет выбросов углерода оксида

- •Расчет выбросов твердых частиц

- •Расчет концентраций бензапирена в уходящих газах котлов малой мощности при сжигании твердых топлив

- •Составлен на отход___________________________________________________________

- •Исходные сведения об отходе

3.5. Рассеивание выбросов загрязняющих веществ в атмосферном воздухе

Теоретические основы рассеивания выбросов

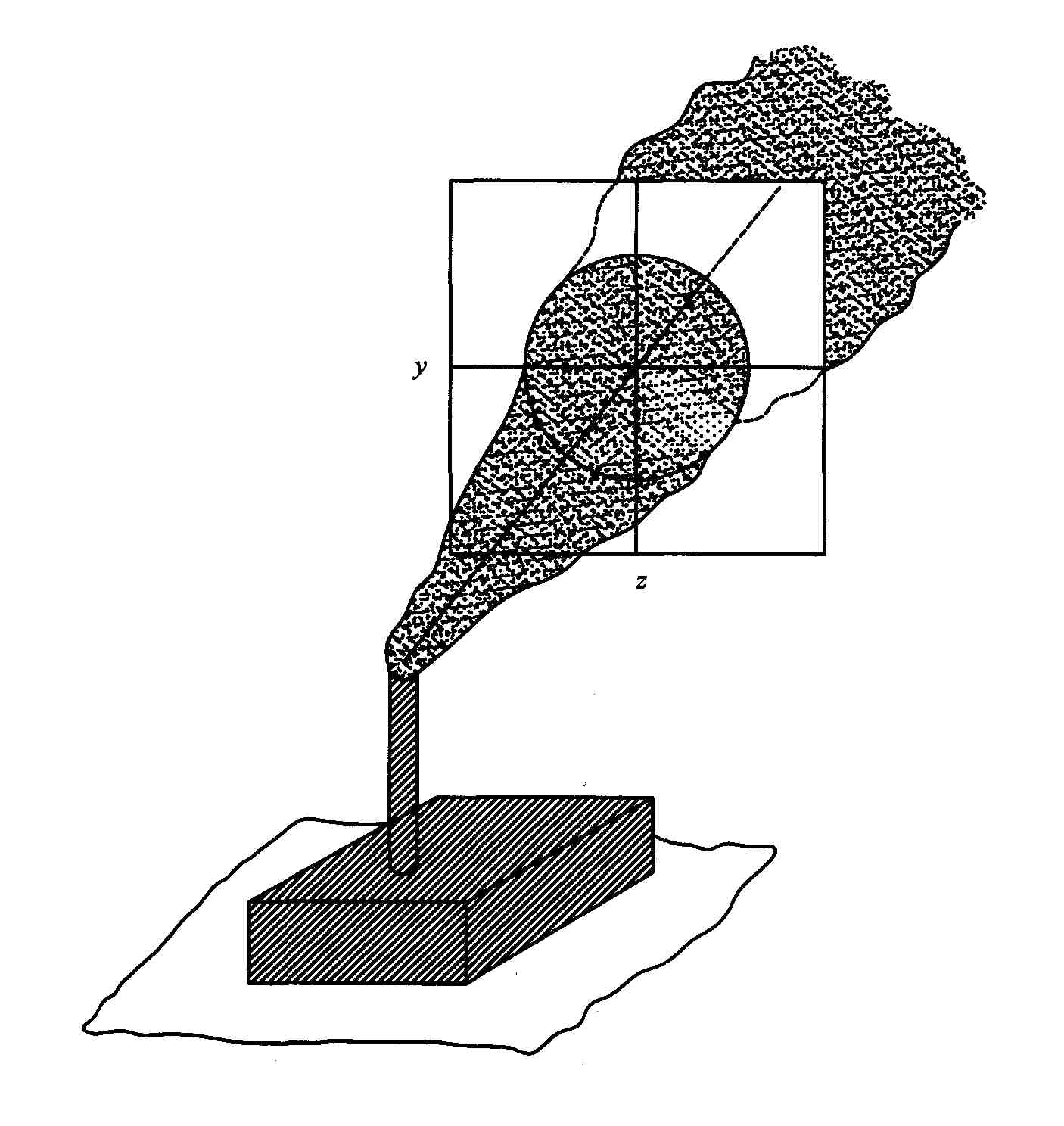

Когда отходящие газы покидают дымовую трубу и поступают в атмосферу, на них начинают воздействовать внешние условия — метеорологические (давление, температура, скорость и направление движения воздуха), расположение предприятий и источников выбросов, характер местности, физические и химические свойства выбрасываемых веществ и т. п. (рис. 3.6). Все эти факторы влияют на распространение дыма от трубы и перенос загрязняющих веществ на дальние расстояния. Горизонтальное перемещение примесей определяется в основном скоростью ветра, а вертикальное — распределением температур в вертикальном направлении. Прогнозирование поведения факела в атмосфере — крайне сложная физико-математическая задачa, решение которой затрудняется еще и тем, что в атмосфере процессы нестабильны и могут очень быстро изменяться во времени.

Коагуляция частиц

Плотность и

морфология частиц

Конденсация паров

Наличие в выбросах

тяжелых компонентов

Гравитационное

осаждение компонентов факела

Туман, облачность

Молекулярная

диффузия

Осадки

Рельеф, поверхность,

застройка местности

Условия выброса

факела

Ветер

Инверсионные

явления

Турбулентная

диффузия

Термическая

стратификация атмосферы

Высота трубы

Размер и форма

устья

Скорость факела

в устье

Разность температур

наружного воздуха и факела

Рис. 3.6. Схема факторов, влияющих на рассеивание выбросов загрязняющих веществ в атмосферном воздухе

В зависимости от атмосферных условий внешний вид факела может отличаться большим разнообразием. Он может выглядеть как вертикальный столб над трубой, тянуться компактной струей в горизонтальном направлении, быстро размываться в горизонтальном, вертикальном или обоих направлениях и т. д.

Таблица 3.30

Состав наиболее распространенных лакокрасочных материалов

|

Компоненты (летучая часть, fp), входящие в состав лакокрасочных материалов, % |

|

|

||||||||||||||

Марки лакокрасочных материалов |

ацетон |

нефрас |

н-бутиловый спирт |

бутилацетат |

ксилол |

уаитспи-рит |

толуол |

этиловый спирт |

2-этоксиэтанол |

этилацетат |

сольвент |

изобутиловый спирт |

бензин; циклогексанон |

Доля летучей части, %, (f2) |

Доля сухой части, %, (f1) |

||

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

11 |

12 |

13 |

14 |

15 |

16 |

||

Эмаль |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

АС-182 |

- |

- |

- |

- |

85,00 |

5,00 |

- |

- |

- |

- |

10,00 |

- |

- |

47 |

53 |

||

ГФ-92ГС |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

100,0 |

- |

- |

43 |

57 |

||

МЛ-12 |

- |

- |

20,78 |

- |

- |

20,14 |

- |

- |

1,40 |

- |

57,68 |

- |

- |

65 |

35 |

||

МС-17 |

- |

- |

- |

- |

100,0 |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

57 |

43 |

||

НЦ-11 |

- |

- |

10,00 |

25,0 |

- |

- |

25,0 |

15,0 |

- |

25,0 |

- |

- |

- |

74,5 |

25,5 |

||

НЦ-25 |

7,0 |

- |

15,00 |

10,0 |

- |

- |

45,0 |

15,0 |

8,00 |

- |

- |

- |

- |

66 |

34 |

||

ПФ-115 |

- |

- |

- |

50,00 |

50,00 |

50,00 |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

45 |

55 |

||

Лаки |

- |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

МЛ-92 |

- |

- |

10,0 |

- |

40,00 |

40,00 |

- |

- |

- |

- |

- |

10,0 |

- |

47,5 |

52,5 |

||

НЦ-221 |

5,05 |

- |

19,98 |

15,04 |

- |

- |

39,95 |

6,99 |

3,0 |

9,99 |

- |

- |

- |

83,1 |

16,9 |

||

Грунтовки |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

ГФ-017 |

- |

- |

- |

- |

100,0 |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

51 |

49 |

||

ВЛ-023 |

22,78 |

- |

24,06 |

3,17 |

- |

- |

1,28 |

48,71 |

- |

- |

- |

- |

- |

74 |

26 |

||

НЦ-0140 |

- |

- |

15,00 |

20,00 |

- |

- |

20,00 |

10,00 |

15,0 |

15,0 |

- |

- |

5* |

80 |

20 |

||

ПФ-020 |

- |

- |

- |

- |

100,0 |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

43 |

57 |

||

ФЛ-03К |

- |

- |

- |

- |

50,0 |

50,0 |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

30 |

70 |

||

МЛ-029 |

- |

- |

42,62 |

- |

57,38 |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

40 |

60 |

||

Растворители |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

646 |

7,0 |

- |

15,0 |

10,0 |

- |

- |

50,00 |

10,00 |

8,0 |

- |

- |

- |

- |

100 |

- |

||

647 |

- |

- |

7,7 |

29,8 |

- |

- |

41,30 |

- |

21,2 |

- |

- |

- |

- |

100 |

- |

||

Р-4 |

26,0 |

- |

- |

12,0 |

- |

- |

62,00 |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

100 |

- |

||

Р-5, Р-5А |

30,0 |

- |

- |

30,0 |

40,0 |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

100 |

- |

||

РФГ |

- |

- |

75,0 |

- |

- |

- |

- |

25,0 |

- |

- |

- |

- |

- |

100 |

- |

||

PC-2 |

- |

- |

- |

- |

30,0 |

70,0 |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

100 |

- |

||

Основной эффект рассеивания может достигаться за счет молекулярной и турбулентной диффузии, обеспечивающей одинаковое течение процесса переноса тепла, вредных газов, мелких аэрозолей, водяных паров и т. д. Роль молекулярной диффузии в рассеивании пренебрежительно мала; основную роль играет турбулентная диффузия. Она вызывается двумя группами факторов: динамическими и термическими. Первые связаны с движением воздушных масс независимо от распределения температур. В нижних слоях атмосферы динамическая диффузия возникает или усиливается за счет макронеровностей рельефа, высокой плотности растительности или искусственных сооружений. Термическая диффузия связана с градиентами температур воздуха по высоте. В большинстве случаев атмосферная диффузия имеет комплексную природу, т.е. турбулентность создается как термическими, так и динамическими факторами. Существует несколько теорий турбулентной диффузии в атмосфере, однако ни одна не дает более или менее точного количественного описания процесса рассеивания.

В соответствии с теорией массопереноса рассеивание в общем виде описывается дифференциальным уравнением:

![]() (3.83)

(3.83)

где

![]() — производная

по времени концентрации загрязнителя

в точке с координатами х,

у, z;

дС/дт0

— градиент по времени концентрации

загрязнителя в точке с координатами

х =

у =

z

= 0 (это может

быть центр устья трубы или точка,

учитывающая возвышение факела над

устьем, или вообще какая-либо точка,

которую в данном случае целесообразно

принять за начало координат); и,

v,

w

— скорости

распространения загрязнителя вдоль

осей х, у, z;

— производная

по времени концентрации загрязнителя

в точке с координатами х,

у, z;

дС/дт0

— градиент по времени концентрации

загрязнителя в точке с координатами

х =

у =

z

= 0 (это может

быть центр устья трубы или точка,

учитывающая возвышение факела над

устьем, или вообще какая-либо точка,

которую в данном случае целесообразно

принять за начало координат); и,

v,

w

— скорости

распространения загрязнителя вдоль

осей х, у, z;

![]()

![]()

![]() —

градиенты

концентраций загрязнителя по отношению

к осям координат.

—

градиенты

концентраций загрязнителя по отношению

к осям координат.

Уравнение составлено

в трехмерной системе координат, причем

ось х совпадает

с направлением основного движения

факела, ось у

— горизонтальна и перпендикулярна

к оси х, ось

z

— вертикальна.

Положение осей иллюстрируется рисунком

3.7. Толкование уравнения неоднозначно.

Некоторые исследователи отождествляют

величину и

со скоростью

ветра и считают, что вектор и

совпадает

с вектором-скоростью ветра. Другие

располагают вектор и

по оси факела.

И то и другое — частные случаи. В

рассматриваемой зоне ветер может

дуть не горизонтально, а с наклоном

вверх или вниз; ось факела может на

довольно значительном участке не

совпадать с общим направлением ветра.

Ряд трудностей связан с определением

градиентов концентраций вдоль осей

координат. Тем не менее уравнение 3.82

позволяет в первом приближении качественно

оценить условия выброса и распространения

факела. Градиент

![]() может иметь знак плюс — если на протяжении

данного отрезка времени выброс возрастает,

знак минус — если выброс уменьшается,

или быть равным нулю — при стабильном

во времени выбросе. Остальные градиенты

всегда имеют знак минус, поскольку по

мере удаления от источника выброса

концентрация загрязнителя всегда

падает.

может иметь знак плюс — если на протяжении

данного отрезка времени выброс возрастает,

знак минус — если выброс уменьшается,

или быть равным нулю — при стабильном

во времени выбросе. Остальные градиенты

всегда имеют знак минус, поскольку по

мере удаления от источника выброса

концентрация загрязнителя всегда

падает.

Рис.3.7. Факел выбросов в осях координат х—у—z

Поскольку градиенты концентрации вдоль осей координат сами по себе непостоянны во времени, необходимо ввести в уравнение вторые производные, после чего оно принимает следующий вид:

![]() (3.84)

(3.84)

Очевидно, что если имеет знак плюс и при этом

![]() (3.85)

(3.85)

то концентрация загрязнителя в данной точке возрастает; при обратном соотношении она снижается. Концентрация остается неизменной, если

![]() (3.86)

(3.86)

или если условия рассеивания в точности компенсируют изменения величины .Однако последнее крайне маловероятно на практике.

Принципиальная разница между правой и левой частями уравнений состоит в том, что абсолютная величина и знак левой части определяются режимом источника выброса и, таким образом, поддаются контролю и управлению. Величина и знак правой части определяются только условиями рассеивания.

Решение приведенных здесь первичных уравнений рассеивания связано с очень большими трудностями. Говоря формально, они могут быть решены для условий, существующих в единственный данный момент времени. Но такое решение не имеет никакой практической ценности.

Практически приемлемое решение возможно на базе ряда упрощений и усреднений. Рассмотрим влияние некоторых факторов на процесс рассеивания.