- •Содержание

- •Природно-климатические условия республики бурятия

- •1.1. Природно-климатическая характеристика г. Улан-Удэ

- •Средняя месячная и годовая скорость ветра

- •Вероятность скорости ветра по градациям

- •Среднемесячная и годовая

- •Среднее число дней с туманом

- •Характеристики для расчета рассеивания вредных,

- •2. Характеристика субъектов хозяйственной деятельности, расположенных на байкальской природной территории (бпт)

- •Отходы производства субъектов хозяйственной деятельности на бпт

- •Характеристика вспомогательных производств как источников загрязнения окружающей среды

- •2.2. Предприятия лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности

- •2.3. Предприятия сельского хозяйства и продовольствия

- •2.4. Горнорудные предприятия и предприятия минерально-сырьевого комплекса

- •2.5. Предприятия топливно-энергетического комплекса

- •2.6. Предприятия жилищно-коммунального хозяйства и отопительные котельные

- •2.7. Предприятия легкой, текстильной промышленности и бытового обслуживания

- •2.8. Предприятия стройиндустрии

- •2.9. Предприятия машиностроительного комплекса

- •2.10. Предприятия транспорта

- •2.11. Предприятия по хранению и реализации нефтепродуктов

- •2.12. Лечебно-оздоровительные учреждения и предприятия рекреации и туризма

- •3. Защита атмосферы

- •3.1. Правовые основы управления в области охраны атмосферного воздуха

- •3.3 Нормирование выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

- •3.4. Инвентаризация выбросов загрязняющих веществ в атмосферный

- •Основной целью инвентаризации выбросов загрязняющих веществ является получение исходных данных для:

- •Расчет выбросов загрязняющих веществ в котлоагрегатах котельной

- •Расчет выбросов оксидов серы. Суммарное количество оксидов серы , выбрасываемых в атмосферу с дымовыми газами (г/с, т/год), вычисляют по формуле:

- •Расчет выбросов оксида углерода. Расчет количества выбросов со выполняется по данным инструментальных замеров.

- •3.4.2. Расчет выбросов загрязняющих веществ от стоянок автомобилей

- •3.4.3. Расчет выбросов загрязняющих веществ от участка сварки и резки металлов

- •3.4.4. Расчет выбросов загрязняющих веществ от кузнечного участка

- •3.4.5. Расчет выбросов загрязняющих веществ от участка механической обработки древесины

- •3.4.6. Расчет выбросов загрязняющих веществ от участка механической обработки материалов

- •Удельное выделение пыли (г/с) основным технологическим оборудованием при механической обработке металла без охлаждения (на единицу оборудования)

- •3.4.7. Расчет выбросов загрязняющих веществ от окрасочных участков лакокрасочных покрытий

- •3.5. Рассеивание выбросов загрязняющих веществ в атмосферном воздухе

- •Теоретические основы рассеивания выбросов

- •Влияние метеорологических факторов на рассеивание

- •Влияние характеристики местности на рассеивание

- •Влияние искусственных сооружений на рассеивание

- •3.5.5. Расположение источников выбросов и защищаемых объектов

- •3.6. Контроль за охраной атмосферного воздуха

- •4. Защита водного бассейна

- •4.1. Правовые основы управления в области охраны водных объектов

- •4.1.1.Классификация водных объектов

- •4.1.2.Виды водопользования

- •4.2. Загрязнение воды

- •4.2.1.Характеристика сточных вод

- •4.2.2. Состав и свойства сточных вод

- •4.2.3. Классификация примесей воды по фазово-дисперсному состоянию

- •4.3. Нормирование допустимых сбросов загрязняющих веществ в водотоки

- •4.3.1. Методика расчета нормативов допустимых сбросов

- •4.3.2. Расчет величин ндс для отдельных выпусков сточных вод в водотоки

- •4.3.3.Расчет величин ндс для водохозяйственного участка водотока

- •4.3.4. Расчет ндс для отдельных выпусков в водохранилища и озера

- •4.3.5. Расчет величин ндс для совокупности выпусков в водохранилища и озера, расположенные в пределах водохозяйственного участка

- •4.3.5. Расчетные условия

- •4.4. Условия сброса сточных вод в сети канализации

- •4.5. Расчет необходимой степени очистки сточных вод

- •5. Защита литосферы

- •5.1. Правовые основы регулирования обращения отходов

- •5.2. Обращение с опасными отходами

- •5.2.1. Опасные свойства отходов

- •5.2.2. Классы опасности отходов

- •5.2.3. Паспортизация опасных отходов

- •5.3. Нормирование воздействия отходов на окружающую среду

- •5.3.1. Структура экологического нормирования

- •5.3.2.Нормирование образования отходов

- •5.3.3. Проектирование нормативов образования отходов и лимитов на их размещение

- •5.3.4. Расчет нормативов образования отходов

- •1 Класс опасности

- •2 Класс опасности

- •3 Класс опасности

- •4 Класс опасности

- •Определение количества осадка, образующегося при нейтрализации электролита гашеной известью, производится по формуле (5.26):

- •5 Класс опасности

- •5.3.5. Размещение отходов

- •6. Экономическое регулирование

- •6.1. Схема расчета платежей за выбросы, сбросы загрязняющих веществ и за размещение отходов

- •6.1.1. Расчет платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу

- •Нормативы платы за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ передвижными источниками

- •6.1.2. Расчет платы за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты

- •6.1.3. Расчет платы за размещение отходов

- •Предельно допустимые концентрации химических веществ в почве

- •Расчет выбросов оксидов азота при слоевом сжигании твердого топлива

- •Расчет выбросов серы диоксида

- •Расчет выбросов углерода оксида

- •Расчет выбросов твердых частиц

- •Расчет концентраций бензапирена в уходящих газах котлов малой мощности при сжигании твердых топлив

- •Составлен на отход___________________________________________________________

- •Исходные сведения об отходе

3.3 Нормирование выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

Подавляющее большинство современных технологических процессов сопровождается выбросом в атмосферный воздух различных загрязняющих веществ. При этом источники загрязнения атмосферы (ИЗА) могут быть организованными или неорганизованными. Согласно Федеральному закону “Об охране окружающей среды” устанавливаются экологические нормативы качества атмосферного воздуха - предельно допустимые концентрации загрязняющих воздух веществ.

Главный вклад в загрязнение атмосферы вносят организованные источники выбросов загрязняющих веществ (трубы, вентиляционные шахты, аэрационные фонари), поэтому на них мы и обратим главное внимание.

Задача нормирования выбросов ЗВ заключается в том, чтобы установить для каждого источника загрязнения атмосферы такую предельную величину выброса, чтобы в приземном слое атмосферы концентрация любого выбрасываемого им вещества не превысила значения ПДК.

Рассмотрим один из организованных источников загрязнения атмосферы – дымовую трубу котельной. Известно, что при сжигании органических топлив (природный газ, уголь, дрова, мазут и др.) в составе дымовых газов содержатся различные ЗВ:

- природный газ: окись углерода, окислы азота;

- уголь: твердые частицы (зола), окись углерода, окись азота, бензапирен, сернистый ангидрид;

- мазут: твердые частицы (зола мазута), окись углерода, окислы азота, сернистый ангидрид.

Дымовая труба характеризуется рядом параметров: высотой, диаметром устья, объемным расходом дымовых газов, их температурой. Все эти параметры влияют на рассеивание выбросов в атмосфере.

Кроме того, необходимо знать величину (г/с) массового выброса каждого ЗВ.

Дымовая струя, попадая из трубы в атмосферу, сносится по ветру и, одновременно, рассеивается в горизонтальном и вертикальном направлениях. Процесс рассеивания сильно зависит от характера атмосферной диффузии, а она, в свою очередь, от существующих в данный момент метеоусловий. На процесс рассеивания примесей влияет скорость ветра, его распределение с высотой, вертикальный ход температуры, характер подстилающей поверхности, особенности рельефа местности.

Имеются и региональные особенности процессов атмосферной диффузии. Все эти и другие факторы учтены в математической модели рассеивания примесей.

Если изобразить на графике ход приземной концентрации по мере удаления от трубы, то получается характерная кривая, показанная на рисунке 3.1.

Рис.3.1. Зависимость приземной концентрации примеси от расстояния до ИЗА:

X - расстояние до трубы по оси факела, м;

С - приземная концентрация примеси, мг/м3

Наряду с рассеиванием по вертикали примесь распространяется и поперек ветра.

Можно графически изобразить поле приземных концентраций с помощью изолиний.

Изолиния - геометрическое место точек на плоскости, в которых значение какого-то параметра постоянно.

Массовый выброс любого ЗВ необходимо ограничить таким образом, чтобы его максимальная приземная концентрация не превысила бы значения ПДК для данного ЗВ:

![]() ,

(3.1)

,

(3.1)

где Смi - максимальная приземная концентрация i-го ЗВ;

ПДК i - значение его предельно допустимой концентрации в атмосферном воздухе населенных мест.

Согласно СН 245-71 все производственные объекты разбиты на 5 классов опасности. Для каждого класса установлен размер санитарно-защитной зоны от 50 до 1000 м., таблица 3.1.

Таблица 3.1

Размер санитарно-защитной зоны в зависимости

от класса опасности предприятия

Класс опасности предприятия |

Размер СЗЗ, м |

1 |

1000 |

2 |

500 |

3 |

300 |

4 |

100 |

5 |

50 |

Поэтому следует ограничить выброс с тем условием, чтобы неравенство (3.1) выполнялось всюду за пределами санитарно-защитной зоны предприятия.

Среди загрязняющих веществ есть такие, которые при одновременном попадании в организм человека усиливают действие друг друга, т.е. обладают “эффектом вредного воздействия”, например:

1) сернистый ангидрид и двуокись азота;

2) аммиак, сероводород и формальдегид;

3) сернистый ангидрид, двуокись азота, окись углерода и фенол.

При одновременном присутствии в атмосфере таких веществ неравенство (3.1) видоизменяется:

![]() , (3.2)

, (3.2)

где Сi - приземная концентрация i-го ЗВ в данной точке местности;

i =1,2....n - число ЗВ, образующих группу суммации;

ПДКi - соответствующая ПДК i-го ЗВ.

Поскольку любое современное производство находится в населенном пункте или где-то рядом, то кроме данного предприятия атмосферу загрязняют выбросы автотранспорта, прочих предприятий. Следовательно, поле загрязнения, создаваемое нормируемым ИЗА, накладывается на уже существующее поле фонового загрязнения:

![]()

![]() .

(3.3)

.

(3.3)

В курортных зонах и зонах отдыха городов в правой части неравенства (3.3) единица меняется на 0,8:

![]() .

(3.4)

.

(3.4)

Последовательность разработки нормативов предельно допустимых выбросов (ПДВ) следующая:

1. Проведение инвентаризации выбросов, нанесение на генплан предприятия всех стационарных ИЗА (организованные и неорганизованные), для каждого из них следует получить сведения о его параметрах.

2.Осуществление расчетов полей приземных концентраций, создаваемых ИЗА данного предприятия с учетом фонового загрязнения.

3. Проведение анализов значений Сi на границе СЗЗ по всем ЗВ. Если неравенство 3.3 для i-го ЗВ выполняется, фактический массовый и валовый выброс этого ЗВ может быть принят в качестве ПДВ. В противном случае необходим поиск путей сокращения выбросов. Специальные компьютерные программы “Эколог” и другие позволяют выявить те ИЗА, которые вносят наибольший вклад в суммарное поле загрязнения приземного слоя атмосферы данным веществом. Именно их выбросы и следует подавлять в первую очередь.

4. Разработка программы мероприятий по сокращению выбросов. При этом учитывается передовой отечественный опыт и существующие технические решения. Планируемые мероприятия должны быть реальными и экономически обоснованными. Достижение уровня ПДВ может быть поэтапным, по мере реализации запланированных мероприятий. На каждом этапе для этих ИЗА по согласованию с Ростехнадзором РБ устанавливается лимит на выброс загрязняющих веществ в атмосферу - ВСВ (временно согласованный выброс) на уровне фактического выброса до завершения мероприятий.

Рассмотрим нормирование выбросов (ЗВ) передвижных ИЗА. В отработанных газах двигателей внутреннего сгорания содержатся различные ЗВ:

1. Карбюраторные двигатели:

а) окись углерода;

б) углеводороды;

в) окислы азота;

г) сернистый ангидрид.

Если автомобиль работает на этилированном бензине, в атмосферу поступают еще и соединения свинца.

2. Дизельные двигатели:

а) окись углерода;

б) углеводороды;

в) окислы азота;

г) сернистый ангидрид;

д) сажа.

На каждом промышленном предприятии, в зависимости от его масштабов и специфики производства, имеются десятки и даже сотни источников загрязнения атмосферы. В городе и населенных пунктах автомобильные дороги с интенсивным движением транспорта также являются серьезными источниками загрязнения. В пределах промышленного центра имеются десятки тысяч источников загрязнения, которые взаимодействуют между собой, существенно ухудшая состояние воздушной среды на обширной территории. Расчеты рассеивания загрязняющих веществ выполняются в соответствии с СН 369-74 и с учетом требований СН 245-71. При проектировании предприятий и отдельных цехов руководствуются “Рекомендациями по оформлению и содержанию проекта нормативов предельно допустимых выбросов в атмосферу”, разработанными организациями Гидромета СССР (1987).

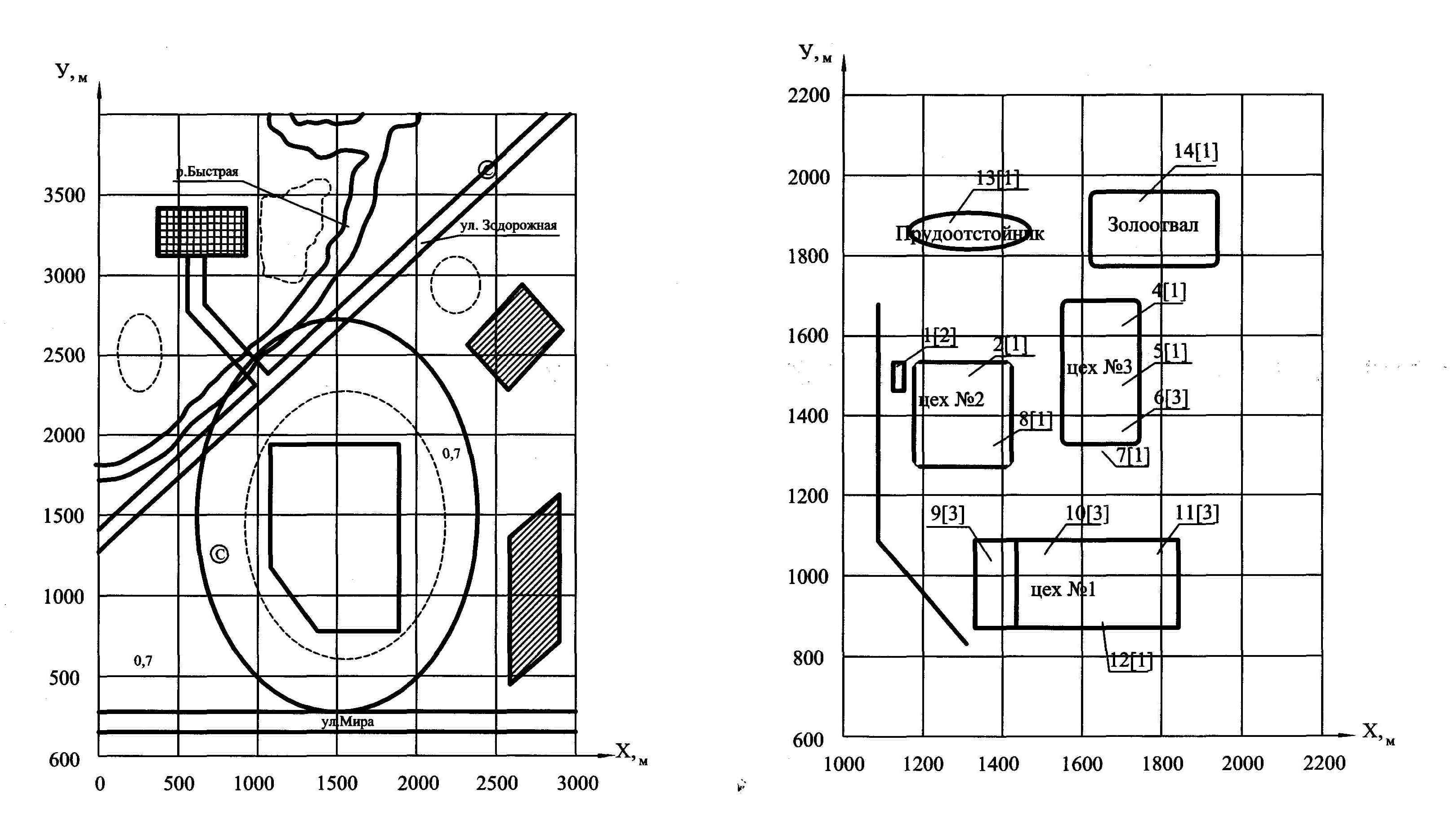

Исходными материалами для разработки проекта нормативов ПДВ служат указанные выше характеристики и параметры источников выбросов в атмосферу загрязняющих веществ, характеристики и параметры газоочистных и пылеулавливающих установок, карта-схема предприятия, сведения о неорганизованных, залповых и аварийных выбросах, данные о численности населения, проживающего на территории, примыкающей к предприятию, данные о перспективах развития предприятия, сведения о составе службы охраны окружающей среды на предприятии, ее задачах, оснащенности средствами контроля. При паспортизации источников загрязнения предприятия указываются координаты, все они вносятся на карту-схему промышленного предприятия (рис.3.2).

Собирается и систематизируется информация о метеорологических характеристиках и коэффициентах, определяющих условия рассеивания загрязнений в атмосфере, о фоновых концентрациях загрязняющих веществ и других параметрах, необходимых для выполнения расчетов по унифицированным программам типа «Эколог», «Призма». Расчеты по отдельным предприятиям будут отражать действительность, если фоновые условия берутся с экологических карт атмосферы промузла или всего города. Без экологических карт города проекты ПДВ не отражают действительного состояния атмосферного воздуха.

На ситуационной карте-схеме района размещения предприятия указываются границы санитарно-защитной зоны, селитебная территория, рекреационные зоны - территории санаториев, домов отдыха, лесных насаждений, заказников, заповедников, музеев, памятников истории, архитектуры, природы и пр. Здесь же отмечаются посты наблюдения за загрязнением атмосферы предприятием, стационарные посты Госкомгидромета (рис.3.3).

При характеристике предприятия как источника загрязнения атмосферы кратко описываются технология производства и технологическое оборудование, виды выпускаемой продукции, исходное сырье, расход тепла и топлива с точки зрения загрязнения атмосферы. Учитываются все вещества, выбрасываемые в атмосферу, а также результаты их физико-химических превращений. По возможности характеризуются существующие установки по очистке газопылевых выбросов, дается анализ их технического состояния и эффективности работы. Оценивается степень соответствия применяемой технологии, технологического и пылегазоочистного оборудования передовым отечественным и зарубежным технологиям и образцам.

Рис.3.2. Карта-схема предприятия

1-14 - номера источников выбросов;

[1] - неконтролируемые источники; [2] - контролируемые источники;

[3] - источники, задействованные в периоды НМУ;

[4] (- - - -) - санитарно- защитная зона;

[5] () - точки контроля качества атмосферного воздуха;

[ 6]

[ ] - граница территории предприятия.

6]

[ ] - граница территории предприятия.

Освещаются перспективы строительства и реконструкции предприятий на каждый год текущей пятилетки и на последующие 5, 10 и 15 лет. При этом учитываются данные о производительности предприятия, сведения о вводе и ликвидации производства, об источниках выбросов, о вводе новых технологических линий и агрегатов, общие данные о мероприятиях по охране атмосферного воздуха и т.д.

Рис.3.3. Ситуационная карта- схема района, города, в котором

расположено предприятие

1 .(

) - граница территории предприятия;

.(

) - граница территории предприятия;

2.( ) – санитарно-защитная зона;

3.( 0,7 ) – изолинии концентраций загрязняющих веществ;

4 .(

) – жилая застройка;

.(

) – жилая застройка;

5.( ) – зеленая зона;

6.( ) – территория пансионата;

7.() – точки контроля качества атмосферного воздуха.