- •Вопросы к государственному междисциплинарному экзамену по специальности

- •230201.65 «Информационные системы в технике и технологиях»

- •Информатика

- •1. Представления информации в вычислительных системах. Позиционные и непозиционные системы исчисления.

- •2. Представление чисел с фиксированной и плавающей запятой. Операции над числами с плавающей запятой.

- •3. Алгебраическое представление двоичных чисел. Прямой, дополнительный и обратный коды.

- •4. Арифметические операции в двоичной системе счисления.

- •5. Восьмеричная, шестнадцатеричная и двоично–десятичные системы счисления.

- •Перевод чисел из двоичной системы в шестнадцатеричную

- •6. Логические основы построения компьютера.

- •7. Элементы алгебры логики. Выполнение логических операций на компьютере.

- •8.Логический синтез вычислительных схем.

- •9. Общие принципы построения персональных компьютеров.

- •10. Структурная схема и основные компоненты персонального компьютера.

- •11. Функциональная и структурная организация компьютера Общие принципы функциональной и структурной организации эвм

- •12. Основные типы вычислительных процессов.

- •13. Основные принципы и приемы процедурного программирования.

- •14. Основные принципы и приемы объектно-ориентированного программирования.

- •15. Структурное программирование. Принцип локализации имен. Модульное построение программ.

- •16. Понятие рекурсии. Прямая и косвенная рекурсии.

- •17. Структура типов данных языков программирования.

- •18. Распределение памяти под объекты программы. Статическая и динамическая память.

- •19. Списковые динамические структуры. Стеки. Деки. Очереди. Бинарные деревья.

- •Прикладное программирование

- •1С: Предприятие как проблемно-ориентированная прикладная система. Подсистемы и компоненты среды 1с: Предприятие.

- •Понятие конфигурации 1с: Предприятия. Типы данных. Иерархия объектов. Агрегатные и подчиненные объекты. Типы значений объектов конфигурации.

- •Виды программных модулей 1с: Предприятия. Понятие контекста. Глобальный контекст задачи и локальный контекст модуля.

- •Справочники, документы и журналы документов среды 1с: Предприятие.

- •Подсистема «Оперативный учет» среды 1с: Предприятие. Понятие регистра. Виды регистров.

- •Точка актуальности итогов в среде 1с: Предприятие и ее связь с последовательностями и движениями регистров.

- •Запросы к данным в среде 1с: Предприятие.

- •Подсистема «Расчет» среды 1с: Предприятие. Понятие вида расчета. Журналы расчетов.

- •Подсистема «Управление распределенной информационной базой» среды 1с: Предприятие.

- •Администрирование в среде 1с: Предприятие. Пользовательские интерфейсы и права пользователя.

- •Информационные основы обработки данных

- •Базы данных и системы управления базами данных. Роль и место банков данных в информационных системах.

- •Уровни представления данных: концептуальный, логический, физический.

- •Понятие модели данных. Иерархическая, сетевая, реляционная модели данных, их типы структур, основные операции и ограничения.

- •Основные понятия реляционной модели данных: отношение, экземпляр, атрибут. Объектные и связные отношения. Операции над отношениями.

- •Нормализация отношений в реляционной базе данных. Нормальные формы.

- •Инфологическое проектирование базы данных.

- •Программная реализация бд и субд.

- •Глава 2. Разработка базы данных по рынку бытовой химии.

- •Эксплуатация системы: наполнение базы данных реальными данными, поддержание

- •Пользователи банков данных. Преимущества централизованного управления данными. Архитектура банка данных.

- •Строение пакета субд. Компиляция и интерпретация программ.

- •Многопользовательские системы. Файл-серверная и клиент-серверная технологии. Трехзвенная архитектура.

- •2. Файл-серверная архитектура программы.

- •Операционные системы

- •1.Принципы построения операционных систем (ос), вычислительный процесс и его реализация с помощью ос; основные функции ос.

- •4.Сетевые ос и протоколы передачи информации, организация управления доступом и защиты ресурсов ос

- •5.Основные механизмы безопасности: средства и методы аутентификации в ос, модели разграничения доступа, организация и использование средств аудита; администрирование ос.

- •6.Классификация вычислительных сетей. Одноранговая сеть. Сети с централизованным управлением.

- •7.Сетевые компоненты ос семейства Windows. Сетевые протоколы. Сетевые клиенты.

- •Организация общего доступа к сетевому ресурсу.

- •Принципы управления ресурсами в операционной системе; управление вычислительными процессами, вводом-выводом, реальной памятью; управление виртуальной памятью. Управление процессами

- •Функции базовой подсистемы ввода-вывода

- •Физическая организация памяти компьютера

- •Функции системы управления памятью

- •Простейшие схемы управления памятью

- •Понятие виртуальной памяти

- •11.Состояния процессов, наследование ресурсов, тупиковые ситуации, обработка исключений, сохранение и восстановление процессов

- •12.Операции над процессами. Pcb и контекст процесса. Одноразовые операции. Многоразовые операции. Переключения контекста.

- •13.Планирование заданий пользователей. Критерии планирования и требования к алгоритмам. Вытесняющее и невытесняющее планирование.

- •Взаимодействие процессов в ос, синхронизация процессов, обмен сообщениями. Взаимодействие процессов

- •Средства межпроцессного взаимодействия

- •Динамические, последовательные и параллельные структуры программ. Логическая организация механизма передачи информации. Нити исполнения.

- •Информационные сети

- •1. Типы вычислительных сетей.

- •2. Стандартизация в компьютерных сетях. Понятие протокола и интерфейса.

- •Сетевые интерфейсы:

- •3. Эталонная модель взаимодействия открытых систем – osi. Графическое представление модели.

- •Взаимодействие уровней

- •4. Прохождение запроса между двумя узлами сети.

- •5. Функции и сетевые задачи уровней модели osi. Прикладной уровень (Application layer)

- •Уровень представления (Presentation layer)

- •Сеансовый уровень (Session layer)

- •Транспортный уровень (Transport layer)

- •Сетевой уровень (Network layer)

- •Канальный уровень (Data Link layer)

- •Физический уровень (Physical layer)

- •6. Сетевые топологии.

- •7. Строение сетей Ethernet. Домен коллизий в сетях Ethernet.

- •8. Повторители. Мосты. Концентраторы. Коммутаторы. Маршрутизаторы. Повторитель

- •Различия между коммутаторами и мостами

- •9. Сети Token Ring. Метод доступа к разделяемой среде для сетей Token Ring .

- •10. Технология Fast Ethernet.

- •11. Технология Gigabit Ethernet.

- •12. Технология 100 vg-AnyLan. Суть метода доступа - приоритетные требования в технологии 100 vg-AnyLan.

- •13. Технология fddi. Особенности метода доступа fddi.

- •14. Задачи сетевого уровня открытых систем osi. Понятие «Подсеть», «Сеть» и «Составная сеть».

- •15. Многоуровневая структура стека tcp/ip. Уровень межсетевого взаимодействия, основной (транспортный) уровень, прикладной уровень, уровень сетевых интерфейсов.

- •Физический уровень

- •Канальный уровень

- •Сетевой уровень

- •Транспортный уровень

- •Прикладной уровень

- •16. Механизм гнезд и мультиплексирование соединений.

- •17. Типы адресов стека tcp/ip. Локальные адреса. Ip – адреса. Символьные доменные имена.

- •Корпоративные информационные системы

- •Структура корпоративной ис. Функциональные компоненты кис. Классификация кис.

- •Структура корпораций и предприятий; архитектура, эксплуатация и сопровождение информационных систем ис.

- •Понятие и структура erp – системы. Пример erp – систем.

- •Понятие и структура olap – системы. Архитектура olap – приложений.

- •Понятие гиперкуба. Метки. Иерахии и уровни. Срезы гиперкуба.

- •Операции манипулирования данными в гиперкубе. Агрегация данных в гиперкубе.

- •Разреженный гиперкуб данных. Бинарное представление гиперкуба данных. Выборка данных из гиперкуба.

- •Карта заполненности гиперкуба данных. Одномерная, двумерная и трехмерная проекции карты. Организация доступа к данным в гиперкубе. Агрегация разреженного гиперкуба данных.

- •Многомерное хранение данных. Сравнение оперативных и аналитических ис. Концепция хранилища данных.

- •Компоненты хранилища данных. Проблемы интеграции данных в информационном хранилище. Реализация хранилищ данных. Витрины данных.

- •Понятие Data Mining. Приложения Data Mining.

- •Разведочный анализ данных и его методы. Типы закономерностей, используемых Data Mining.

- •Классификация систем Data Mining.Нейронные сети в Data Mining.

- •Виды команд сетевых субд. Виды блокировки файлов и записей. Обработка ошибок сетевыми приложениями. Тестирование сетевого приложения.

- •Буферизация редактирования данных. Обновление данных с использованием буферизации. Работа с транзакциями.

- •Основные понятия web-технологий.

- •Сервисы Интернет.

- •Электронная почта

- •Списки рассылки

- •Система гипермедиа www

- •Сервисы irc, icq и т.П.

- •3. Служба dns Отображение символьных адресов на ip-адреса: служба dns

- •Серверные языки программирования

- •Технологии Java. Особенности версий jdk.

- •Виды Java-приложений.

- •Принципы ооп в Java-технологиях.

- •Обзор операторов языка программирования Java.

- •Обработка исключений в Java.

- •Событийные модели в Java.

- •Программирование Java-апплетов

- •Принципы программирования оконных приложений на Java.

- •Элементы web-дизайна. Основные понятия, влияющие факторы.

- •Системы навигации сайта.

- •Понятие хостинга

- •1. Типы и преобразование данных в клиентских сценариях.

- •2. Типы данных в php-приложениях

- •3. Типы данных в Java-приложениях.

- •4. Валидаторы в web-приложениях. Разновидности.

- •5. Клиентские валидаторы в web-приложениях.

- •6. Серверные валидаторы в web-приложениях.

- •7. Основные понятия языков разметки. Формы.

- •8. Технология css.

- •9. Организация взаимодействия страниц во фреймовой структуре.

- •10. Плавающие фреймы (iFrame) на web-страницах

- •11. Понятие о серверных сценариях web-приложений.

- •Организация авторизованного доступа в web-приложениях.

- •Сессионные переменные в web-приложениях.

- •Представление о стеке протоколов tcp/ip.

- •Интегрированные среды разработки web-приложений.

- •Модель "клиент-сервер" для web-приложений.

- •Клиентские сценарии web-приложений.

- •Обработка событий в клиентских сценариях web-приложений.

- •Программирование типовых функциональных блоков серверных сценариев php-web-приложений.

- •9.Организация взаимодействия серверных сценариев с субд с использованием php и MySql.

- •Обзор среды разработки Java-приложений на примере NetBeans.

- •Этапы разработки Java-приложений в среде NetBeans.

- •Структура справочной системы Java. Утилита javadoc.

- •3. Основные понятия теории графов, граф, подграф, сеть, дерево, связность. Операции над графами, их свойства.

- •4. Нахождение минимального и максимального пути, задача о максимальном потоке.

- •5. Основные понятия логики высказываний, методы представления логических функций, логические операции, их свойства, конъюнктивные и дизъюнктивные нормальные формы.

- •Элементарные функции алгебры логики

- •Фал одного аргумента

- •Инверсия

- •Конъюнкция

- •Дизъюнкция

- •Логическая равнозначность

- •Импликация

- •Эквивалентности

- •Сложение по mod 2

- •Правило де Моргана

- •Понятие функциональной полноты фал

- •Минимизация фал и ограничения при ее рассмотрении

- •Понятие покрытия

- •Метод минимизации фал по Квайну

- •6. Общезначимость, противоречивость, выводимость, теоремы о выводимости, метод резолюций для логики высказываний.

- •Метод резолюций для логики высказываний

- •7. Основные понятия логики предикатов первого порядка, кванторы, предваренные нормальные формы, избавление от кванторов.

- •8. Выводимость в логике предикатов первого порядка, унифицирующие подстановки, метод резолюций для логики предикатов первого порядка. Метод резолюций для логики предикатов первого порядка

- •9. Основные понятия теории автоматов, виды автоматов, методы представления автоматов, абстрактный и структурный автомат. Метод синтеза автоматов по граф-схеме алгоритма.

- •10. Понятие модели, алгоритмический и функциональный подходы к моделированию. Виды моделей, виды математических моделей, основные этапы моделирования.

- •1. Основные понятия и определения теории надежности.

- •2. Математическая модель функционирования информационных систем

- •3.Способы описания надежности функционирования информационных систем.

- •Методы анализа надежности. Топологический метод анализа надежности.

- •Анализ надежности восстанавливаемых систем.

- •Факторы, влияющие на надежность информационных систем.

- •Классический метод оптимизации судовых систем. Метод множителей Лагранжа.

- •Градиентные методы оптимизации судовых систем.

- •Оптимизация судовых систем на основе симплексных методов с постоянным и переменным шагами.

- •Оптимизация судовых систем на основе метода деформированного многогранника.

- •Оптимизация судовых систем на основе метода скользящего допуска.

- •Задачи многокритериальной оптимизации. Выбор оптимальных решений на основе безусловного и условного критериев качества.

- •Формирование критериев качества на основе экспертных оценок. Методы ранга, парных сравнений и непосредственной оценки.

- •Определение полиномиальных моделей судовых систем на основе метода наименьших квадратов. Система нормальных уравнений.

- •Матричная форма системы нормальных уравнений. Информационная матрица.

- •Исследование судовых систем на основе полного факторного эксперимента.

- •Исследование судовых систем на основе планов второго порядка.

- •Исследование судовых систем на основе планов третьего порядка.

- •Ранжирование параметров судовых систем на основе дробного факторного эксперимента.

- •Ранжирование параметров судовых систем на основе метода случайного баланса.

- •Определение программной системы.

- •Аксиоматика сложных систем.

- •Методология программирования: каскадная, итерационная, спиральная.

- •4. Основные задачи поддержки процесса разработки программных систем: методическая, организационная, инструментальная, кадровая, технологическая.

- •5. Стратегии «направленности» разработки программных систем: «сверху вниз», «снизу вверх», «изнутри к границам», «от границ внутрь».

- •6. Основные понятия программного обеспечения. Классификация программного обеспечения.

- •7. Повышение надежности программного обеспечения введением избыточности: информационной, программной, временной.

- •8. Принципы и методы разработки надежного программного обеспечения: предупреждения, обнаружения, исправление ошибок, обеспечение устойчивости к ошибкам.

- •9. Основные определения, связанные с обнаружением и исправлением ошибок: тестирование, доказательство, контроль, испытание, аттестация, отладка.

- •10. Структурное или модульное программирование. Стиль разработки, правила написания программ.

- •11. Преобразование неструктурированных алгоритмов к структурному виду: дублирование блоков, введение переменной состояния.

- •12. Понятия модульности, связанности, сцепления.

Пользователи банков данных. Преимущества централизованного управления данными. Архитектура банка данных.

Пользователей информационной системы условно можно разделить на две группы: внутренние и конечные.

Пользователями БД являются четыре основные категории потребителей ее информации и/или поставщиков информации для нее: (1) конечные пользователи, (2) программисты и системные аналитики, (3) персонал поддержки БД в актуальном состоянии и (4) администратор БД. Хорошо спроектированные системы управления БД (СУБД), используют развитые графические интерфейсы и поддерживают системы отчетов, отвечающие специфике пользователей указанных четырех категорий. В этом случае персонал поддержки БД и конечные пользователи могут легко осваивать и использовать СУБД для обеспечения своих потребностей без какой-либо специальной подготовки, т.е. специфика функционирования данных систем скрыта от пользователя. Более того, хорошо спроектированные СУБД предоставляют опытному пользователю средства для создания собственных БД-приложений, не требуя от него специальной программистской подготовки. Конечным пользователям для обеспечения доступа к информации БД предоставляется графический интерфейс, как правило, в виде системы окон с функциональными меню, позволяющими легко получать необходимую информацию на экран и/или принтер в виде удобно оформленных отчетов.

Программисты и системные аналитики используют СУБД совершенно в ином качестве, обеспечивая разработку новых БД-приложений, поддерживая и модифицируя (при необходимости) уже существующие. Для данной группы пользователей СУБД требуются средства, обеспечивающие указанные функции (создание, отладка, редактирование и т.д.). Пользователи третьей категории нуждаются в интерфейсе, как правило, графическом для обеспечения задач поддержания БД в актуальном состоянии. Эти пользователи состоят в штатах подразделений функциональных и/или обработки информации, обеспечивающих прикладную область, и отвечают за актуальное состояние соответствующей ей БД (контроль текущего состояния, удаление устаревшей информации, добавление новой и т.д.). Программисты выполняют своего рода посреднические функции между БД и конечными пользователями. И если на первых этапах развития БД-технологии они составляли весьма многочисленную группу пользователей, то в процессе развития СУБД и прежде всего массового использования ПК эта категория сходит на нет. Особую и ответственную роль выполняет администратор, отвечающий как за актуальность находящейся в БД информации, так и за корректность функционирования и использования БД и СУБД.

В случае больших БД может быть достаточно много конечных пользователей, ряд программистов и несколько администраторов БД; в случае небольших БД (что особенно характерно для ПК) все эти функции могут обеспечиваться одним человеком. Важные функции выполняет администратор БД, отвечающий за выработку требований к БД, ее проектирование, реализацию, эффективное использование и сопровождение. Необходимость в таком специалисте вытекает из принципа независимости данных, а также диктуется важностью БД в деятельности организаций и более крупных объединений - поставщиков и потребителей информации БД. Администратор БД взаимодействует с пользователями в определении требований к базе в процессе выработки требований к системе в целом, пользуется языком описания данных для определения БД в процессе проектирования системы, взаимодействует с программистами, которые создают П0, использующее доступ к БД, отвечает за загрузку БД информацией в процессе реализации системы, контролирует работоспособность БД, используя соответствующие программные и аппаратные средства, и определяет, когда следует реорганизовывать данные в базе или начать работы по созданию новой, более совершенной БД. В целом, функции администратора БД сводятся к поддержанию целостности БД, необходимого уровня защиты ее данных и эффективности. Среди его наиболее важных обязанностей - согласование конфликтующих требований, которое требуется достаточно часто, ибо БД обслуживает, как правило, целый ряд различных прикладных процессов.

Внутренние пользователи разрабатывают информационную систему и поддерживают ее функционирование.

К группе внутренних пользователей можно отнести: администраторов баз данных, администраторов функциональных систем (подсистем), системных и прикладных программистов.

Конечные пользователи – это пользователи, обращающиеся к информационной системе или посреднику за получением необходимой информации, те пользователи, ради которых, собственно, и создается информационная система.

Конечные пользователи могут быть косвенными и прямыми. Косвенные конечные пользователи не общаются с информационной системой непосредственно. Они формулируют свои запросы службе администратора базы данных, а затем получают ответы на бумаге, которые перед тем, как их передать заказчику, интерпретируются специалистами.

Прямые конечные пользователи общаются с информационной системой в интерактивном режиме . Часть из них умеет обращаться к заранее составленными приложениями и интерпретировать ответы информационной системы. Другие умеют самостоятельно разрабатывать новые приложения.

Современные тенденции развития систем управления базами данных состоят в развитии языковых и программных средств, ориентированных на конечных пользователей, которые готовы разрабатывать самостоятельно новые приложения, не прибегая к услугам профессиональных программистов.

АРХИТЕКТУРА БнД.

СУБД реализует отображение (прямое и обратное):

Модель <- > хранимая БД

В описании отображения, кроме указания соответствий между полями записей модели и полями хранимых записей, указываются все необходимые сведения о хранимых д.: в каком коде они представлены, как они упорядочены, какие существуют индексы, где расположены те или иные д., с какими данными они связаны, какие методы доступа необходимо использовать для манипулирования хранимыми д. и т.п.

Часть задач обработки д. целесообразно возложить на ОС, используя ее программы методов доступа. Т.о. обеспечивается относительная независимость операций хранения д от используемых технических средств. Т.е. вводится понятие внутренней модели БД:

Модель ---- Внутренняя модель ---- физическая БД

При проектировании СУБД разрабатываются собственные методы доступа к хранимым записям (внутренней модели), базирующиеся на методах доступа ОС. Во внутренней модели БД должна быть представлена в виде совокупности хранимых файлов, для которых известна структура хранимых записей, определены служебные поля, реализующие необходимые связи между записями, известны методы доступа СУБД к этим записям и т.д. В состав СУБД включаются средства преобразования хранимых записей к виду физического представления на машинном носителе и обратно.

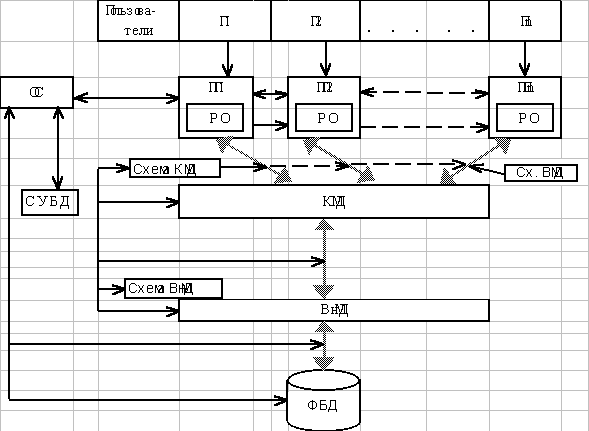

На рис.1. представлена архитектура БнД.

Рис. 1.

Пользователи составляют свои ПП, используя только термины модели данных (МД). СУБД, получив запрос из ПП, организует запрос (на считывание, напр., из физической БД необходимой порции д. с носителя в буфер) к ОС. Т.о. в буферной памяти СУБД окажутся хранимые записи, имеющие структуру в соответствии со схемой ВнМД.

Затем выполняется требуемое отображение хранимых записей в записи модели, а затем передача их в РО ПП, которая их затребовала.

Эта схема решает вопрос независимости ПП от д., однако требует знания модели д. пользователем, что не всегда оправдано. Следовательно, необходимо внешнее представление д. Логическое представление в МД является “синхронизирующим”, сама модель - концептуальной моделью.

Между внешней и концептуальной моделями также должно быть реальзовано отображение.

При таком подходе на внешнием уровне поддерживаются органиченные модели ПО, видимые отдельными приложениями (пользователями). На концептуальном уровне поддерживается модель ПО для всех приложений. Уровень хранимых данных - внутренний уровень. Такая архитектура БнД придает ему способность к адаптации к возможным изменениям как в ПП, так и в самих д. в силу независимости схем ВнС, КС, ВС. КС - стабильная и нечувствительная к изменениям во ВнС и ВС.

Централизация и децентрализация процессов обработки данных.

Централизация процессов обработки д. позволяет устранить такие надостатки как несвязанность, противоречивость и избыточность д. в ИС, обеспечивает возможность стандартизиции представления д., санкционированного доступа и т.п. Однако по мере роста БД, использование их в территориально разнесенных организациях приводит к тому, что централизованная СУБД плохо справляется с ростом числа обрабатываемых транзакций. Это приводит к снижению общей надежности и производительности системы при обработке запросов пользователей.

Децентрализация процессов обработки д. в ИС позволяет повысить общую производительность системы вследствие распределения нагрузки по нескольким узлам обработки (хотя и за счет снижения требований к целостности и противоречивости д. и их безопасности).

+ Доводы в пользу распределения обработки:

используются в одном периферийном подразделении (в основном);

выгодно хранить д. и обрабатывать на местах возникновения;

большое число операций поиска и манипулирования со вторичными ключами.

+Доводы в пользу централизации д.:

используются централизованными приложениями;

д., возникающие в различных подразделениях, рассматриваются системой как одно целое (логически);

большой объем д. общего назначения;

защита д.;

пользователи могут перемещаться.

В одной и той же системе одни д. могут быть централизованными, другие - децентрализованными. Основная задача при проектировании распределенной БД - распределение д. по сети.