- •Вопросы к государственному междисциплинарному экзамену по специальности

- •230201.65 «Информационные системы в технике и технологиях»

- •Информатика

- •1. Представления информации в вычислительных системах. Позиционные и непозиционные системы исчисления.

- •2. Представление чисел с фиксированной и плавающей запятой. Операции над числами с плавающей запятой.

- •3. Алгебраическое представление двоичных чисел. Прямой, дополнительный и обратный коды.

- •4. Арифметические операции в двоичной системе счисления.

- •5. Восьмеричная, шестнадцатеричная и двоично–десятичные системы счисления.

- •Перевод чисел из двоичной системы в шестнадцатеричную

- •6. Логические основы построения компьютера.

- •7. Элементы алгебры логики. Выполнение логических операций на компьютере.

- •8.Логический синтез вычислительных схем.

- •9. Общие принципы построения персональных компьютеров.

- •10. Структурная схема и основные компоненты персонального компьютера.

- •11. Функциональная и структурная организация компьютера Общие принципы функциональной и структурной организации эвм

- •12. Основные типы вычислительных процессов.

- •13. Основные принципы и приемы процедурного программирования.

- •14. Основные принципы и приемы объектно-ориентированного программирования.

- •15. Структурное программирование. Принцип локализации имен. Модульное построение программ.

- •16. Понятие рекурсии. Прямая и косвенная рекурсии.

- •17. Структура типов данных языков программирования.

- •18. Распределение памяти под объекты программы. Статическая и динамическая память.

- •19. Списковые динамические структуры. Стеки. Деки. Очереди. Бинарные деревья.

- •Прикладное программирование

- •1С: Предприятие как проблемно-ориентированная прикладная система. Подсистемы и компоненты среды 1с: Предприятие.

- •Понятие конфигурации 1с: Предприятия. Типы данных. Иерархия объектов. Агрегатные и подчиненные объекты. Типы значений объектов конфигурации.

- •Виды программных модулей 1с: Предприятия. Понятие контекста. Глобальный контекст задачи и локальный контекст модуля.

- •Справочники, документы и журналы документов среды 1с: Предприятие.

- •Подсистема «Оперативный учет» среды 1с: Предприятие. Понятие регистра. Виды регистров.

- •Точка актуальности итогов в среде 1с: Предприятие и ее связь с последовательностями и движениями регистров.

- •Запросы к данным в среде 1с: Предприятие.

- •Подсистема «Расчет» среды 1с: Предприятие. Понятие вида расчета. Журналы расчетов.

- •Подсистема «Управление распределенной информационной базой» среды 1с: Предприятие.

- •Администрирование в среде 1с: Предприятие. Пользовательские интерфейсы и права пользователя.

- •Информационные основы обработки данных

- •Базы данных и системы управления базами данных. Роль и место банков данных в информационных системах.

- •Уровни представления данных: концептуальный, логический, физический.

- •Понятие модели данных. Иерархическая, сетевая, реляционная модели данных, их типы структур, основные операции и ограничения.

- •Основные понятия реляционной модели данных: отношение, экземпляр, атрибут. Объектные и связные отношения. Операции над отношениями.

- •Нормализация отношений в реляционной базе данных. Нормальные формы.

- •Инфологическое проектирование базы данных.

- •Программная реализация бд и субд.

- •Глава 2. Разработка базы данных по рынку бытовой химии.

- •Эксплуатация системы: наполнение базы данных реальными данными, поддержание

- •Пользователи банков данных. Преимущества централизованного управления данными. Архитектура банка данных.

- •Строение пакета субд. Компиляция и интерпретация программ.

- •Многопользовательские системы. Файл-серверная и клиент-серверная технологии. Трехзвенная архитектура.

- •2. Файл-серверная архитектура программы.

- •Операционные системы

- •1.Принципы построения операционных систем (ос), вычислительный процесс и его реализация с помощью ос; основные функции ос.

- •4.Сетевые ос и протоколы передачи информации, организация управления доступом и защиты ресурсов ос

- •5.Основные механизмы безопасности: средства и методы аутентификации в ос, модели разграничения доступа, организация и использование средств аудита; администрирование ос.

- •6.Классификация вычислительных сетей. Одноранговая сеть. Сети с централизованным управлением.

- •7.Сетевые компоненты ос семейства Windows. Сетевые протоколы. Сетевые клиенты.

- •Организация общего доступа к сетевому ресурсу.

- •Принципы управления ресурсами в операционной системе; управление вычислительными процессами, вводом-выводом, реальной памятью; управление виртуальной памятью. Управление процессами

- •Функции базовой подсистемы ввода-вывода

- •Физическая организация памяти компьютера

- •Функции системы управления памятью

- •Простейшие схемы управления памятью

- •Понятие виртуальной памяти

- •11.Состояния процессов, наследование ресурсов, тупиковые ситуации, обработка исключений, сохранение и восстановление процессов

- •12.Операции над процессами. Pcb и контекст процесса. Одноразовые операции. Многоразовые операции. Переключения контекста.

- •13.Планирование заданий пользователей. Критерии планирования и требования к алгоритмам. Вытесняющее и невытесняющее планирование.

- •Взаимодействие процессов в ос, синхронизация процессов, обмен сообщениями. Взаимодействие процессов

- •Средства межпроцессного взаимодействия

- •Динамические, последовательные и параллельные структуры программ. Логическая организация механизма передачи информации. Нити исполнения.

- •Информационные сети

- •1. Типы вычислительных сетей.

- •2. Стандартизация в компьютерных сетях. Понятие протокола и интерфейса.

- •Сетевые интерфейсы:

- •3. Эталонная модель взаимодействия открытых систем – osi. Графическое представление модели.

- •Взаимодействие уровней

- •4. Прохождение запроса между двумя узлами сети.

- •5. Функции и сетевые задачи уровней модели osi. Прикладной уровень (Application layer)

- •Уровень представления (Presentation layer)

- •Сеансовый уровень (Session layer)

- •Транспортный уровень (Transport layer)

- •Сетевой уровень (Network layer)

- •Канальный уровень (Data Link layer)

- •Физический уровень (Physical layer)

- •6. Сетевые топологии.

- •7. Строение сетей Ethernet. Домен коллизий в сетях Ethernet.

- •8. Повторители. Мосты. Концентраторы. Коммутаторы. Маршрутизаторы. Повторитель

- •Различия между коммутаторами и мостами

- •9. Сети Token Ring. Метод доступа к разделяемой среде для сетей Token Ring .

- •10. Технология Fast Ethernet.

- •11. Технология Gigabit Ethernet.

- •12. Технология 100 vg-AnyLan. Суть метода доступа - приоритетные требования в технологии 100 vg-AnyLan.

- •13. Технология fddi. Особенности метода доступа fddi.

- •14. Задачи сетевого уровня открытых систем osi. Понятие «Подсеть», «Сеть» и «Составная сеть».

- •15. Многоуровневая структура стека tcp/ip. Уровень межсетевого взаимодействия, основной (транспортный) уровень, прикладной уровень, уровень сетевых интерфейсов.

- •Физический уровень

- •Канальный уровень

- •Сетевой уровень

- •Транспортный уровень

- •Прикладной уровень

- •16. Механизм гнезд и мультиплексирование соединений.

- •17. Типы адресов стека tcp/ip. Локальные адреса. Ip – адреса. Символьные доменные имена.

- •Корпоративные информационные системы

- •Структура корпоративной ис. Функциональные компоненты кис. Классификация кис.

- •Структура корпораций и предприятий; архитектура, эксплуатация и сопровождение информационных систем ис.

- •Понятие и структура erp – системы. Пример erp – систем.

- •Понятие и структура olap – системы. Архитектура olap – приложений.

- •Понятие гиперкуба. Метки. Иерахии и уровни. Срезы гиперкуба.

- •Операции манипулирования данными в гиперкубе. Агрегация данных в гиперкубе.

- •Разреженный гиперкуб данных. Бинарное представление гиперкуба данных. Выборка данных из гиперкуба.

- •Карта заполненности гиперкуба данных. Одномерная, двумерная и трехмерная проекции карты. Организация доступа к данным в гиперкубе. Агрегация разреженного гиперкуба данных.

- •Многомерное хранение данных. Сравнение оперативных и аналитических ис. Концепция хранилища данных.

- •Компоненты хранилища данных. Проблемы интеграции данных в информационном хранилище. Реализация хранилищ данных. Витрины данных.

- •Понятие Data Mining. Приложения Data Mining.

- •Разведочный анализ данных и его методы. Типы закономерностей, используемых Data Mining.

- •Классификация систем Data Mining.Нейронные сети в Data Mining.

- •Виды команд сетевых субд. Виды блокировки файлов и записей. Обработка ошибок сетевыми приложениями. Тестирование сетевого приложения.

- •Буферизация редактирования данных. Обновление данных с использованием буферизации. Работа с транзакциями.

- •Основные понятия web-технологий.

- •Сервисы Интернет.

- •Электронная почта

- •Списки рассылки

- •Система гипермедиа www

- •Сервисы irc, icq и т.П.

- •3. Служба dns Отображение символьных адресов на ip-адреса: служба dns

- •Серверные языки программирования

- •Технологии Java. Особенности версий jdk.

- •Виды Java-приложений.

- •Принципы ооп в Java-технологиях.

- •Обзор операторов языка программирования Java.

- •Обработка исключений в Java.

- •Событийные модели в Java.

- •Программирование Java-апплетов

- •Принципы программирования оконных приложений на Java.

- •Элементы web-дизайна. Основные понятия, влияющие факторы.

- •Системы навигации сайта.

- •Понятие хостинга

- •1. Типы и преобразование данных в клиентских сценариях.

- •2. Типы данных в php-приложениях

- •3. Типы данных в Java-приложениях.

- •4. Валидаторы в web-приложениях. Разновидности.

- •5. Клиентские валидаторы в web-приложениях.

- •6. Серверные валидаторы в web-приложениях.

- •7. Основные понятия языков разметки. Формы.

- •8. Технология css.

- •9. Организация взаимодействия страниц во фреймовой структуре.

- •10. Плавающие фреймы (iFrame) на web-страницах

- •11. Понятие о серверных сценариях web-приложений.

- •Организация авторизованного доступа в web-приложениях.

- •Сессионные переменные в web-приложениях.

- •Представление о стеке протоколов tcp/ip.

- •Интегрированные среды разработки web-приложений.

- •Модель "клиент-сервер" для web-приложений.

- •Клиентские сценарии web-приложений.

- •Обработка событий в клиентских сценариях web-приложений.

- •Программирование типовых функциональных блоков серверных сценариев php-web-приложений.

- •9.Организация взаимодействия серверных сценариев с субд с использованием php и MySql.

- •Обзор среды разработки Java-приложений на примере NetBeans.

- •Этапы разработки Java-приложений в среде NetBeans.

- •Структура справочной системы Java. Утилита javadoc.

- •3. Основные понятия теории графов, граф, подграф, сеть, дерево, связность. Операции над графами, их свойства.

- •4. Нахождение минимального и максимального пути, задача о максимальном потоке.

- •5. Основные понятия логики высказываний, методы представления логических функций, логические операции, их свойства, конъюнктивные и дизъюнктивные нормальные формы.

- •Элементарные функции алгебры логики

- •Фал одного аргумента

- •Инверсия

- •Конъюнкция

- •Дизъюнкция

- •Логическая равнозначность

- •Импликация

- •Эквивалентности

- •Сложение по mod 2

- •Правило де Моргана

- •Понятие функциональной полноты фал

- •Минимизация фал и ограничения при ее рассмотрении

- •Понятие покрытия

- •Метод минимизации фал по Квайну

- •6. Общезначимость, противоречивость, выводимость, теоремы о выводимости, метод резолюций для логики высказываний.

- •Метод резолюций для логики высказываний

- •7. Основные понятия логики предикатов первого порядка, кванторы, предваренные нормальные формы, избавление от кванторов.

- •8. Выводимость в логике предикатов первого порядка, унифицирующие подстановки, метод резолюций для логики предикатов первого порядка. Метод резолюций для логики предикатов первого порядка

- •9. Основные понятия теории автоматов, виды автоматов, методы представления автоматов, абстрактный и структурный автомат. Метод синтеза автоматов по граф-схеме алгоритма.

- •10. Понятие модели, алгоритмический и функциональный подходы к моделированию. Виды моделей, виды математических моделей, основные этапы моделирования.

- •1. Основные понятия и определения теории надежности.

- •2. Математическая модель функционирования информационных систем

- •3.Способы описания надежности функционирования информационных систем.

- •Методы анализа надежности. Топологический метод анализа надежности.

- •Анализ надежности восстанавливаемых систем.

- •Факторы, влияющие на надежность информационных систем.

- •Классический метод оптимизации судовых систем. Метод множителей Лагранжа.

- •Градиентные методы оптимизации судовых систем.

- •Оптимизация судовых систем на основе симплексных методов с постоянным и переменным шагами.

- •Оптимизация судовых систем на основе метода деформированного многогранника.

- •Оптимизация судовых систем на основе метода скользящего допуска.

- •Задачи многокритериальной оптимизации. Выбор оптимальных решений на основе безусловного и условного критериев качества.

- •Формирование критериев качества на основе экспертных оценок. Методы ранга, парных сравнений и непосредственной оценки.

- •Определение полиномиальных моделей судовых систем на основе метода наименьших квадратов. Система нормальных уравнений.

- •Матричная форма системы нормальных уравнений. Информационная матрица.

- •Исследование судовых систем на основе полного факторного эксперимента.

- •Исследование судовых систем на основе планов второго порядка.

- •Исследование судовых систем на основе планов третьего порядка.

- •Ранжирование параметров судовых систем на основе дробного факторного эксперимента.

- •Ранжирование параметров судовых систем на основе метода случайного баланса.

- •Определение программной системы.

- •Аксиоматика сложных систем.

- •Методология программирования: каскадная, итерационная, спиральная.

- •4. Основные задачи поддержки процесса разработки программных систем: методическая, организационная, инструментальная, кадровая, технологическая.

- •5. Стратегии «направленности» разработки программных систем: «сверху вниз», «снизу вверх», «изнутри к границам», «от границ внутрь».

- •6. Основные понятия программного обеспечения. Классификация программного обеспечения.

- •7. Повышение надежности программного обеспечения введением избыточности: информационной, программной, временной.

- •8. Принципы и методы разработки надежного программного обеспечения: предупреждения, обнаружения, исправление ошибок, обеспечение устойчивости к ошибкам.

- •9. Основные определения, связанные с обнаружением и исправлением ошибок: тестирование, доказательство, контроль, испытание, аттестация, отладка.

- •10. Структурное или модульное программирование. Стиль разработки, правила написания программ.

- •11. Преобразование неструктурированных алгоритмов к структурному виду: дублирование блоков, введение переменной состояния.

- •12. Понятия модульности, связанности, сцепления.

7. Повышение надежности программного обеспечения введением избыточности: информационной, программной, временной.

Степень модульности характеризуется двумя показателями:

Связность (прочность) модуля - мера независимости его частей. Чем выше связность модуля, тем лучше результат проектирования ПС.

Сцепление модулей - мера относительной независимости модулей, которая определяет их читабельность и сохранность. Независимые модули могут быть модифицированы без переделки каких-либо других модулей. Слабое сцепление более желательно, так как это означает высокий уровень их независимости.

Чем очевиднее взаимодействие двух связанных друг с другом модулей, тем проще определить необходимую корректировку одного модуля, зависящую от изменений, производимых в другом. Большая изоляция и непосредственное взаимодействие модулей приводит к трудностям в определении границ изменений одного модуля, которое устраняли бы неизбежные ошибки в другом.

Основную идею, реализуемых в EDA-технологии, структурных критериев качества ПС на основе анализа модульности сформулируем так: обеспечить за счет выбора архитектурно-обоснованных решений такую структурную компоновку моделей представления ПС, которая обеспечивает слабую внешнюю и сильную внутреннюю связность компонентов.

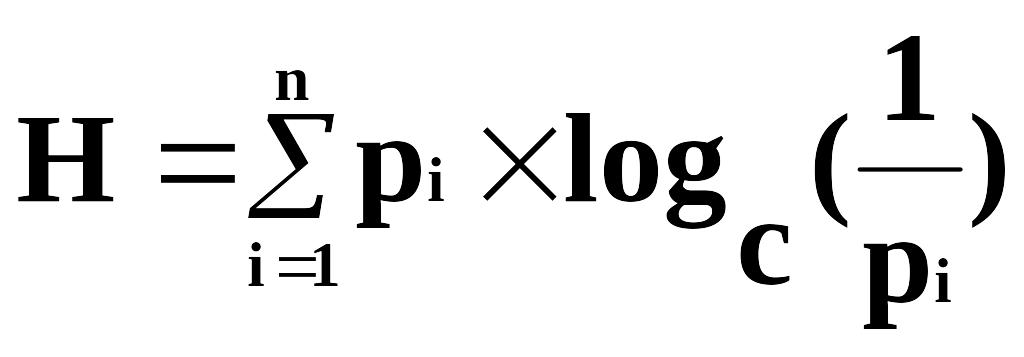

Кодово-вероятностные характеристики систем. В соответствии с вероятностной теорией информации К.Шеннона [173] информацию можно оценивать количественно:

,

,

где H – среднее количество информации на знак (энтропия источника сообщений), pi – вероятность выбора знака, с – размерность кодирования информации (как правило, двоичное кодирование в битах), n – количество знаков.

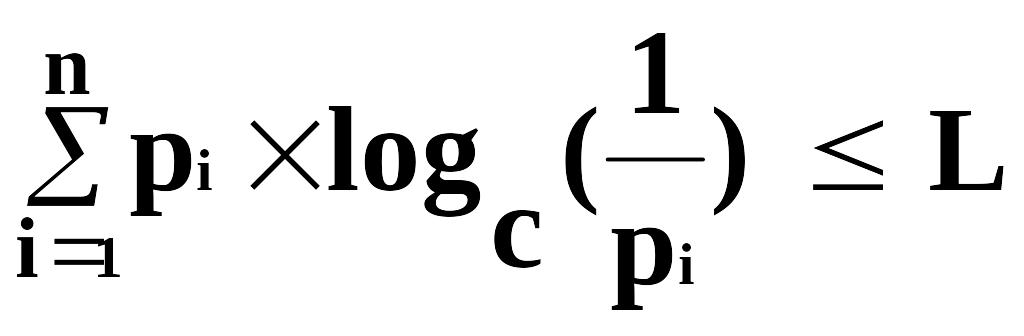

Имеет место неравенство (теорема кодирования Шеннона):

,

где

,

где

![]() - средняя длина слов.

- средняя длина слов.

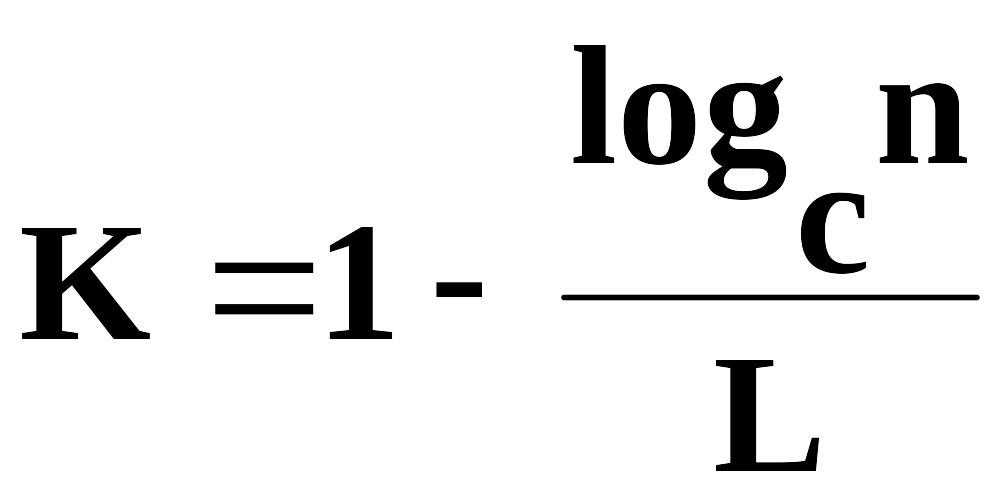

На основании этого неравенства производится оценка относительной избыточности кода, по формуле: 1 (H/L).

Для равновероятных знаков относительная избыточность кода (K) примет вид:

Формула (4.3) позволяет проводить оценку информативности языков представления не привлекая априорной статистической информации.

Меры количества и ценности информации могут быть как абсолютными, так и относительными. Абсолютное количество информации (IA) определяется только числом различимых информационных элементов (n), т.е.

IA = n (4.4)

В зависимости от носителя информации и принятого порога различимости в качестве различимых информационных элементов, например, могут быть числа переданных символов, используемых листов текста, графических диаграмм и т.д. Относительное количество информации характеризует связь между n и каким-то базисом, относительно которого определяется количество информации. В качестве такого базиса служит:

1) Базисное число различимых единиц информации nб. В том случае относительное количество информации (IO) будет находиться из выражения:

IO

=

![]() ,

(4.5)

,

(4.5)

2) Показатель качества функционирования nk, например, какой-нибудь из праксеологических показателей универсальной эффективности (см гл 1.2). Тогда относительное количество информации находится из выражения:

IО = f(nk(n)), (4.6)

где f - функция приведения n к некоторому показателю nk (логарифмический характер функция f дает известное выражение Хартли - IО = log2n).

3) Как инвариант, одновременное приведение n - к nб и к nk, т.е.

IО = f(nk(n, nб)) (4.7)

Таким образом, выражения (4.44.7) позволяют характеризовать относительное количество информации. В основе такой характеристики лежит число различимых единиц информации и при этом различимость элементов информации рассматривается только с точки зрения определения их количества.

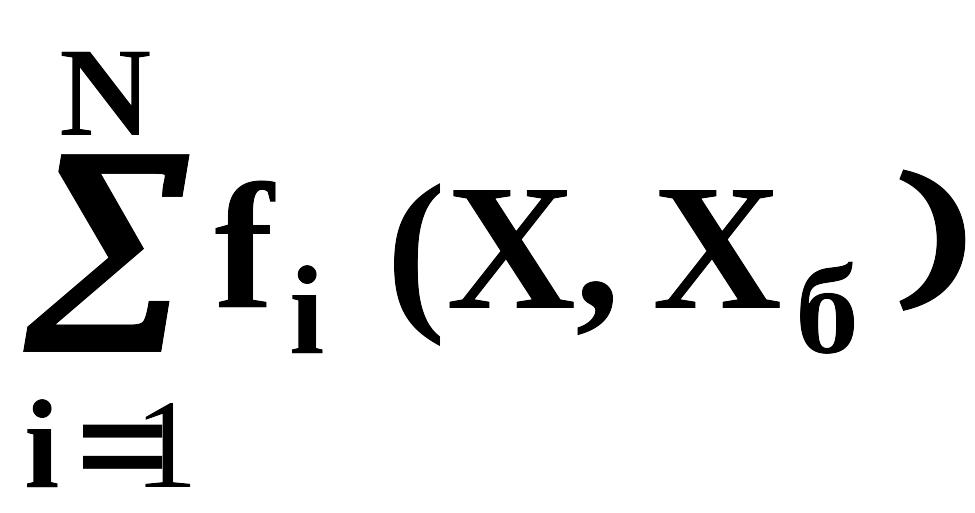

Поскольку аргументом могут быть не только различимые информационные элементы, но и признаки элементов (например, априорная вероятность появления элементов), то следует говорить о косвенном относительном количестве информации. Это количество информации будет функцией от показателей качества X={x1,..xj}, присущих всем различимым элементам информации.

Относительное количество информации в предположении аддитивности ее элементов примет вид зависимости:

I

=

(4.8)

(4.8)

Если в качестве показателя качества взять один признак в виде априорной вероятности появления i-ого элемента, а хб принять равным 1 и предположить, что f имеет логарифмический вид, то получим формулу Шеннона, характеризующую математическое ожидание относительно количества информации, заключенного в n элементах информации (см 4.1).

Сформулируем определение информации с позиций EDA-технологии инженерного проектирования как меры снятой неорганизованности в результате получения сведений об объектах и явлениях, а в общем случае и реализации этих сведений в инженерных решениях. В последнем случае информация будет определяться не только потенциальной ценностью информации для снижения той или иной неорганизованности, но и практической реализуемостью в средствах организации. Полезной информацией будем определять те характеристики организованности или неорганизованности системы и окружающей среды, которые способны уменьшить неорганизованность функционирования системы в рамках рассматриваемой цели.

Топологические характеристики систем. Уже на ранней стадии проектирования появляется необходимость оценивать качество структуры системы и её элементов с позиций общего системного подхода при ограниченных знаниях о параметрах системы. Это влечет за собой разработку методик ориентированных на изучение топологии структуры, что позволяет определять количественную оценку некоторых характеристик системы. Как правило, структурно-топологические методики ориентируются на математический аппарат присущий «теории графов».

Рассмотрим некоторые из них, концепции которых используются при инженерном проектировании ПС, и которыми может оперировать EDA-технология. Согласно методике [66], оценку модульности предлагается производить, используя матрицу связности, получаемую путем следующих преобразований.

W=(Вf)Вt

где В – матрица инцидентности, f- вектор частот активизации связей, - арифметическое умножение строк В на вектор F, - операция логического умножения.

Введя нормирование, разделив элементы каждой строки матрицы W на соответствующий диагональный элемент, получим матрицу связности S (sij1).

Матрица S определяет относительную частоту совместного использования связей, а каждый элемент Sij можно назвать коэффициентом совместного использования.

На основании матрицы связности вводятся понятия коэффициентов связности.

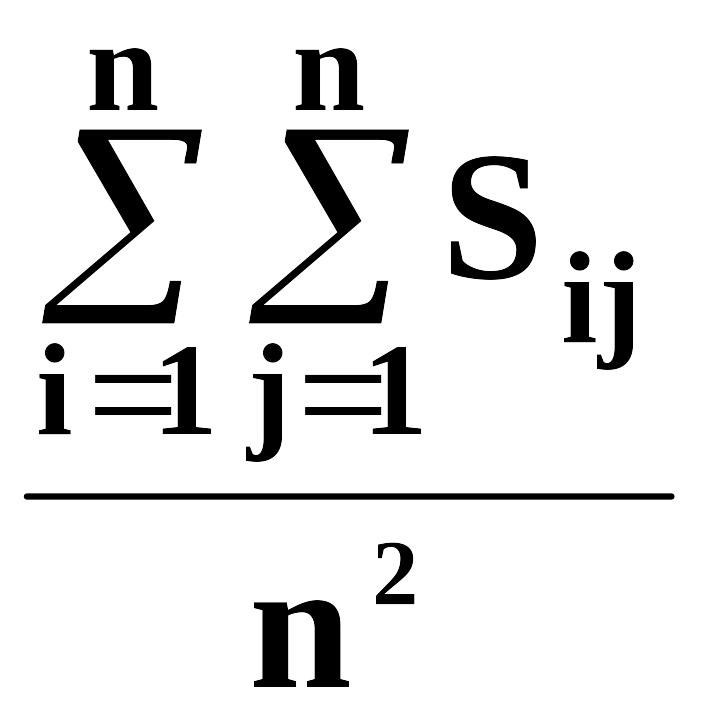

Ks= =

=

+

+

= Ksin + Ksout

= Ksin + Ksout

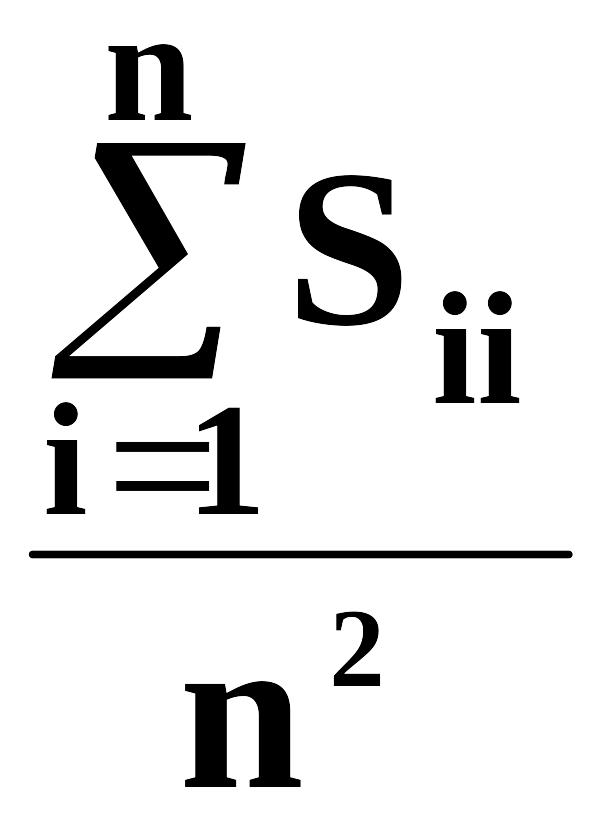

Kso

=

![]() ;

Ksin =

;

Ksin =

![]() ;

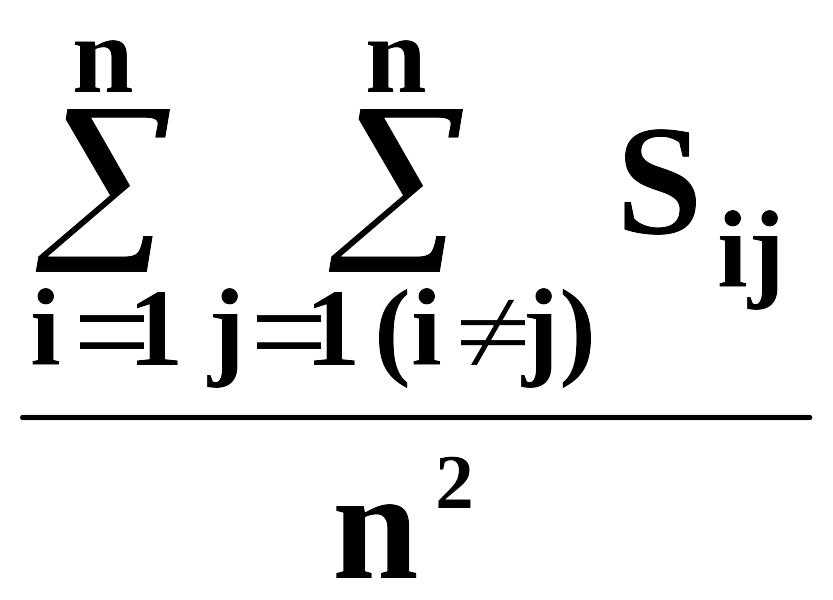

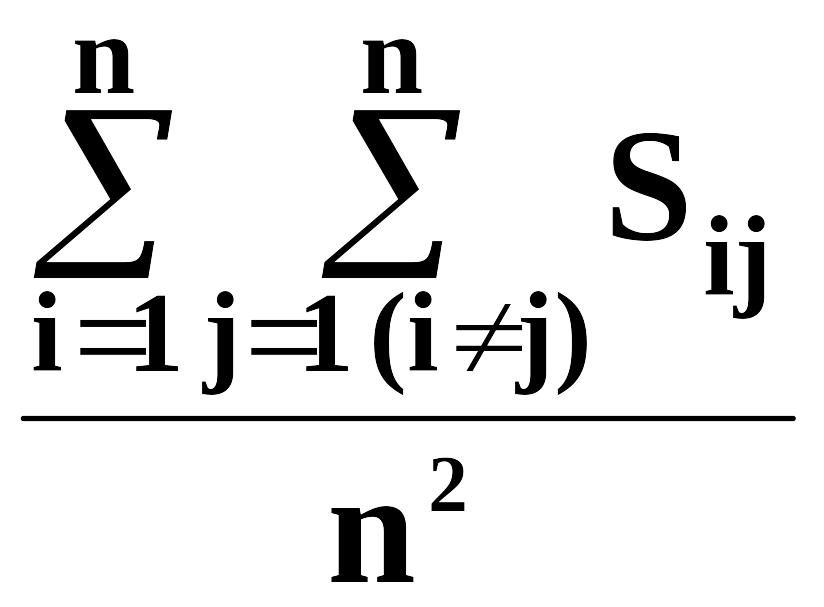

Ksout =

;

Ksout =

где n – размерность матрицы S;

Ks- абсолютный коэффициент связности. Значение Ks = 1 указывает, что все компоненты рассматриваемой структуры полносвязны;

Ksin – коэффициент внутренней связности элементов;

Ksout – коэффициент внешней связности или коэффициент связностью рассматриваемых элементов между собой;

Kso – коэффициент относительной связности;

Значения коэффициентов связности лежат в интервале [0,1]. На основе коэффициентов связности строятся оценки, обеспечивающие сравнение различных вариантов компоновки элементов в системе.

Методика [62] вводит дополнительные топологические параметры структуры и способы их оценки.

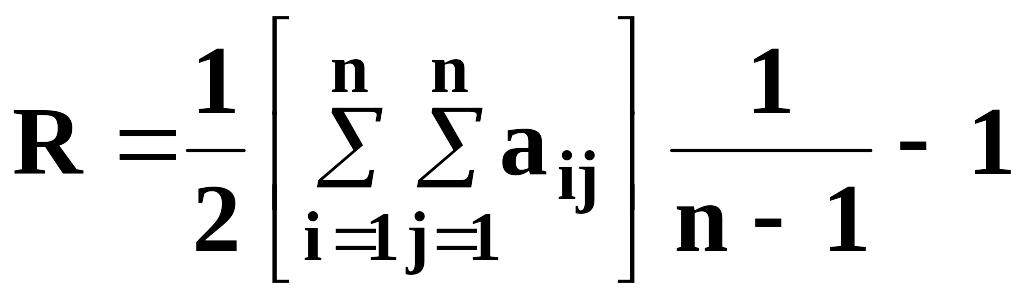

Избыточность (R) - структурный параметр, отражающий превышение общего числа связей над минимально необходимым. Определяется по формуле:

,

где |A|=aij - матрица смежности

,

где |A|=aij - матрица смежности

Для систем с максимальной избыточностью R>0; для систем с минимальной избыточностью R=0; для систем несвязных R<0.

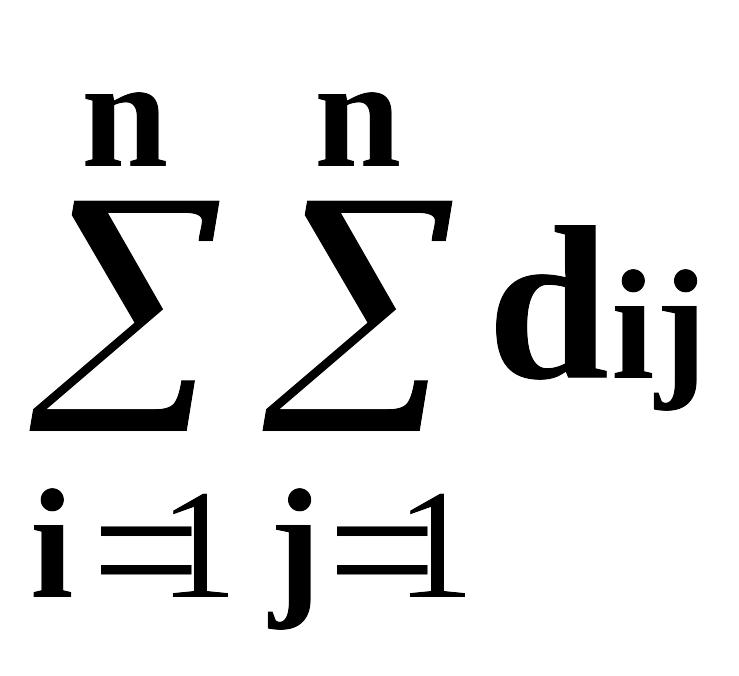

Компактность (Q)- структурный параметр, отражающий близость элементов между собой. Близость двух элементов i и j между собой определяется через минимальную длину пути графа dij. Тогда величина Q отражает общую структурную близость элементов между собой в системе:

Q= ,

(i

,

(i![]() j),

j),

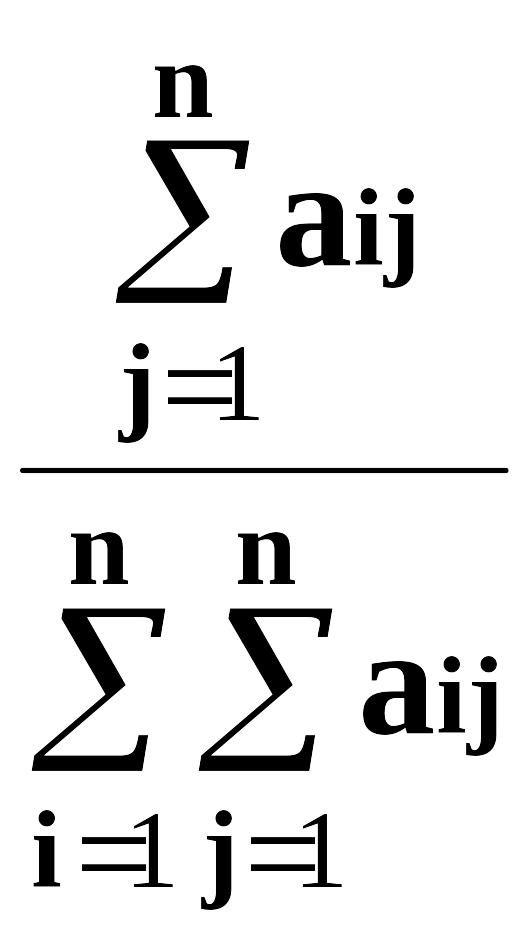

Ранг элемента (ri). Данная характеристика позволяет распределить элементы системы в порядке их значимости. Значимость элемента определяется числом связей данного элемента с другими. Определение ранга элемента осуществляется согласно следующей формуле:

ri=

В составе методов топологического анализа определим топологический параметр иерархичности. Его оценка осуществляется через расчет коэффициента иерархичности Ки, как отношения общего количества элементов в иерархии модельного представления к максимально возможному количеству.

![]() , Ки

[0, 1]

, Ки

[0, 1]

За максимально возможное количество элементов в иерархии (К) берется количество элементов в бинарном дереве, количество терминальных элементов которого равно количеству терминальных элементов в анализируемой иерархии (N). Расчетная формула имеет вид.

Рассмотренные выше структурные характеристики могут быть получены только на основе информации о составе элементов и их связях.