- •Глава 2

- •Часть 1. Социально-психологическая характеристика профессии

- •Часть 2. Характеристика и анализ психограммы. А. Общие сведения

- •Общие указания

- •Глава 3

- •3.2. Особенности управления в формальных и неформальных структурах групп

- •4.1.1. Информационно-коммуникативная функция общения

- •4.1.2. Интерактивная функция общения

- •Типы взаимодействия

- •4.1.3. Перцептивная функция общения

- •4.4. Общение с «трудными» людьми. Советы Дж. Г. Скотта

- •Глава 5

- •5.1.1. Когнитивные процессы личности

- •5.1.2. Индивидуально-психологические свойства личности и их учет в системе управления

- •5.2.1. Формы психологического воздействия групповых структур на личность

- •5.2.2. Социально-психологические феномены поведения личности в группе

- •5.3.1. Понятие психологической сплоченности

- •5.3.3. Социально-психологический климат в структурах управления

- •Глава 6

- •6.4. Личность руководителя

- •6.4.3. Иные качества личности руководителя

- •8.2. Приемы аргументации

- •Цели аргументации

- •Теория аргументации

- •8.3. Внушение

- •Приемы внушения

- •9.5. Психологический практикум ..

- •Глава iu

- •10.4. Преодоление психологических барьеров при внедрении инноваций

- •Глава 11 роль социально-психологической

- •11.2. Факторы, затрудняющие

3.2. Особенности управления в формальных и неформальных структурах групп

Малые и большие группы с их официальной и неофициальной структурой являются главным объектом для управляющих органов, так как воздействие на конкретных людей в управленческой деятельности осуществляется именно через структуру групп и влияние на формирующиеся в них отношения. Формальная и неформальная структуры сложно взаимодействуют в каждой учебной или производственной группе. Формальная структура в основном отражает деловые взаимоотношения людей, их функциональные связи (рядовые

94

сотрудники, сотрудники и руководители), планирование, отчетность и т. д. В неофициальной структуре группы взаимодействие строится на принципах этики, морали, субъективных установках и стереотипах, отношениях симпатий и антипатий, доверия — недоверия и т. п. В каждой формальной группе, даже в высокоорганизованном коллективе, образуются неформальные объединения, в которых сотрудники реализуют свои межличностные отношения. В хорошо организованных производственных коллективах официальная структура играет очень важную роль в регулировании неофициальных взаимодействий, но никогда не исключает и не подавляет их полностью. Поэтому личность в структуре групп одновременно выступает и как объект взаимодействия, и как их субъект.

С динамикой структуры групп тесно связано понятие организации, в котором подчеркивается регуляционный аспект формирования и функционирования групп.

Организация в широком определении — это совокупность физического распределения ресурсов, регламентирующих принципы и процедуры ее деятельности, а также отношения полномочий и обязанностей между ее членами (Ф. Клиланд и В. Кинг, 1974). По содержанию деятельности управленческие организации могут заметно различаться: в аппарате министерства, его отделах, в учебном заведении, информационно-координационном центре, на промышленном предприятии.

Исследователи иногда выделяют три основных вида управления: технологическое, экономическое, организационное. Технологическое управление направлено на преобразование объекта производства. Экономическое можно определить как управление движением (порождением, распределением, обменом и потреблением стоимостей). Организационное управление подстраивается под первые два вида и взаимодействует с ними.

Определенные организационные принципы привносятся в социальные структуры извне, исходя из основ-Ш.1Х общих требований общества. Основные государственные организации исходят из статей Конституции страны. Специалисты в области правовой деятельности (юристы, арбитры и др.) действуют от имени Закона,

95

опираясь на статьи, например, гражданского или уголовного кодексов. Субъектом организационного управления в социальных подструктурах выступают внутренние органы управления, а также внешние вышестоящие. Объектом организационного управления являются сотрудники и группы сотрудников.

Организационное управление не обособляется в изолированном административном объединении, в реальных условиях оно сочетается с технологическими и экономическими воздействиями. Трудно назвать руководителей или руководящий орган учреждения, которые занимались бы исключительно организационным управлением. Так же трудно однозначно определить субъект и объект организационного управления. Руководители групп, являясь субъектом бргани-зационного управления, одновременно оказываются объектом для вышестоящих органов управления.

Реализация какой-либо одной из организационных функций может быть различной. Например, движение автотранспорта через перекресток может регулироваться посредством автомата с подключенным к нему светофором, сотрудником или группой сотрудников ГАИ с помощью дистанционного переключателя, регулировщиком с жезлом.

В более узком смысле понятие организации применимо к любой большой или малой группе с достаточно четкой формальной структурой. Промышленные предприятия, больницы, нотариальные конторы, фирмы, банки, университеты — все эти столь разнородные объекты имеют одну общую особенность. Все они представляют организации, каждой из которых необходимо управлять. Организацией может считаться группа людей, которая удовлетворяет трем обязательным требованиям:

наличием по крайней мере двух людей, которые считают себя частью этой группы;

наличием по крайней мере одной цели, которую принимают как общую члены данной группы;

наличием членов группы, которые намеренно ра ботают вместе, чтобы достичь значимой для всех цели1.

Таким оС)р;ск>м, организация ОТО грушш людей, де нтольность которых сознательно координируется для достижения общей цели. В связи с существованием формальной и неформальной структур групп можно говорить о формальных и неформальных организациях.

Формальная организация создается по воле pyjeo-иодства, например новый отдел фирмы. И как только она создается, то становится той социальной средой, где люди взаимодействуют не только как сотрудники, н соответствии с предписанием, но также на основании личных контактов и стремлений.

Неформальная организация — это спонтанно образо-навшаяся группа людей, которые вступают в регулярное нааимодействие для достижения определенных целей. 11аличие цели является причиной существования и формальных и неформальных организаций. Главное их раз-пичие состоит в том, что формальная организация создастся сознательно по заранее предусмотренному плану, образование же неформальных организаций — это порой „•'преднамеренный процесс, направленный на удовлетво-|И'ние личных потребностей. Благодаря наличию формальной организации, например, одни и те же люди собираются каждый день вместе, а характер решаемых задач .шетавляет их много общаться, взаимодействовать. Естественным следствием этого является образование дружеских групп на основе личных контактов и общих и i сгересов, зачастую не совпадающих с профилем деятельности формальной организации. В технической организации это могут быть интересы театральные, спортивные И др. Иногда те же неофициальные группы начинают жить собственной жизнью, частично или полностью оторванной от основного трудового процесса, на базе которого они позникли. Неофициальную структуру организации назы-нают часто социально-психологической или стихийной. Формальная структура преднамеренно организо-ианной производственной группы со всеми ее горизонтальными и вертикальными (иерархическими) связями может быть представлена на особой схеме — органиграмме (см. рис. 10)1. В ней отражены все официальные должностные функции в многообразии их отношений.

1 См.: Мескоп М. X., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. - М., 1992.

96

1 См.: Роберт М. А., Тильман Ф. Психология индивида и группы. -М., 1988.

97

4 Погаолопш управления

Директор

Зав. отделом] [^вТотделом] | Завотделом]

|

|

г |

V |

|

Инженер |

Мастер |

|

Инженер | |

|

|

|

|

||

|

|

г |

|

|

Мастер |

|

Мастер |

Мастер |

|

|

|

|

г |

|

|

|

Бригадир |

|

|

(§) (В) (Г) (Д) (Ё) Рис. 10. Формальная структура организации (органиграмма).

Бригадир

|

~~ |

|

Рабочий А |

|

Заказчики |

|

В

Рабочий Г

Д

В

3—4

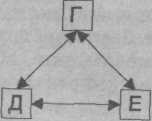

Вместе с тем, изучая реальную жизнь группы (коллектива), мы обычно замечаем, что наряду с официальной схемой даже в четко организованной группе складываются неформальные отношения. Эти отношения возникают в целях адаптации как к внутренней, та.к и к внешней среде самой группы. Эта стихийная df>za низация приобретает свои собственные формы. Так, сотрудники, изображенные на рис. 11, в силу самого факта своей работы встречаются на перерыве, в столовой, по дороге домой, что-то обсуждают небольшими группами и т. д. Отношения в неформальных группах стихийных организаций изучаются методом Морено, позволяющим раскрыть конкретные взаимосвязи между членами групп. Например, в сфере лиц, обозначенных в приведенной схеме, могут сложиться следующие отношения. В процессе выполнения определенного заказа между бригадиром и одним из рабочих (А) могут установиться особо доверительные отношения. Бригадир выделяет и особо доверяет рабочемуА, давая ему различные поручения и доверяя общение с заказчиками. Остальные члены бригады связаны следующим образом. Рабочий Г среди оставшихся пятерых исполнителей является наиболее способным и авторитетным, эффективно управляет их работой, давая указания и организуя решение конкретных задач. При этом, в соответствии с взаимными симпатиями, данная пятерка делится еще на две микрогруппы, образуя диады (пару) — рабочие Б и Б и триаду — рабочие Г, Д и Е.

При этом связь членов микрогрупп со всей группой и вышестоящим руководством может быть неоднозначной. Например, в диаде ведущим является рабочий Б, а Б — ведомым. Б проявляет большую активность и доводит полученные от бригадира распоряжения до В. В триаде такую роль естественно выполняет наиболее активный Г.

В динамике отношений между формальной организацией малой группы и возникающими в ее структуре неофициальными группами возникают сло'жные межгрупповые связи1. Если неформальные микрогруппировки внутри малой официальной группы активно взаимодействуют в решении совместных производ-

Рис. 11. Неформальные отношения в микрогруппах ff, 2, 3,4 — возможные варианты отношений).

1 См.: Роберт М. А., Тильман Ф. Указ. соч.

99

ственных задач, то это обусловливает высокий уровень организации формальной малой группы, наличие об щих позиций, приближающей ее к коллективу. Если же неформальные группировки разрозненны, отсутству ют межгрупповые связи, то мы имеем дело с диффуз ной группой, легко поддающейся распаду в конфликт ных ситуациях. Вместе с тем стихийно организовав шиеся группировки, если они тесно связаны с общими интересами и длительной совместной деятельностью, проявляют тенденцию к формальной организации. Так, из неформальных объединений активистов в борьбе за права трудящихся сформировались профсоюзные орга низации. Из группы любителей спорта может органи зоваться официально зарегистрированная спортивная секция на предприятии. >-

Таким образом, между формальной и неформальной структурой организации отношения варьируют от близких к единству до полного антагонизма.

Многие зарубежные исследователи уделяют преимущественно внимание изучению группировок внутри промышленных предприятий и социальных организаций других типов (школа, армия). Дж. Морено, М. Шоу и другие ученые глубже изучали неформальные группы, чем реальную структуру организаций. Другие ученые продолжали исследование этой проблемы в более широком плане, изучая социальные организации как с официальных, так и неофициальных позиций. М. Арджайрис и другие считают, что в со- ' временной форме организации наблюдается несовместимость между формальной и неформальной структурами. Последние возникают в результате социальной неудовлетворенности индивидов внутри организации. Организация навязывает своим членам определенную дисциплину как физическую, так и духовную, что зачастую вынуждает их «оставаться в стороне», именно это и вызывает иногда такие действия и установки, которые могут вступать в противоречия с организацией, ее нормами и требованиями. Личная свобода здесь ограничена. Иногда у людей возникает ощущение принадлежности к так называемым «винтикам» в механизме. Потребности личности в самореализации в условиях данной работы удовлетворяются далеко не всегда, потребности в уважении и любви также не удовлетворяются. Организация часто осложняет обще-

100

ственные отношения. Поэтому из нее иногда хотят выйти. Возможным «бегством» являются стихийно возникающие группы. В этом смысле расчленение формальной организации на стихийные группы есть выражение кризиса, оно также может приобретать «те рапевтическое» значение. °

Многие отечественные психологи (А. В. Петровский, В. В. Шпалинский, Г. А. Андреева и др.) изучают формальную и неформальную структуры организаций в динамике их взаимодействия, выделяя условия гармонизации их отношений и считая высшим уровнем таких отношений коллектив. Для эффективной организации учебного и производственного процессов, а также всех других форм социальных организаций необходимо находить пути оптимального соотношения их формальных и неформальных структур.

Все сложные организации имеют общие характеристики, важные для процесса управления,

Ресурсы. Цель любой организации — использование ресурсов для достижения желаемых результатов. Основные ресурсы социальной организации — это прежде всего люди, а также материальные средства, технологии и информация.

Каждая организация зависит от внешней среды, из которой она черпает ресурсы, работает на потребителя — представителя внешней среды. К внешней среде относят экономические, экологические, политические, социальные и иные условия, в которых действует организация. Большинство факторов внешней среды, от которых зависит организация, находится вне пределов гепосредственного влияния руководителей организации.

Разделение труда по горизонтали. Это существен-1ая и очевидная характеристика; если хотя бы два че-ювека работают вместе, то они должны делить работу «ежду собой.

Подразделения. Каждая организация имеет различ-отделы, службы и т. д. для решения конкретных !щч. В этом смысле каждая сложная организация гть совокупность более мелких организаций. Кроме эго, как нам уже известно, организация имеет фор-гальную и неформальную структуры.

Разделение труда по вертикали. Поскольку орга-1зация состоит из подразделений, решающих кон-

гные задачи, кто-то должен координировать работу

101

этих подразделений, направляя их действия для достижения общих целей. Деятельность по координированию работы других людей и групп и составляет сущность управления. Мы можем представить деятельность в подразделении любой организации в виде айсберга, вершину которого образуют четко осознаваемые, регламентируемые процессы, нормы, критерии, тогда как значительная часть содержания деятельности (особенно межличностное общение) протекает на неосознаваемом уровне привычек, ритуалов, традиций, личных взаимоотношений. Эффективность социального управления организациями зависит прежде всего от четкости, рациональности их формальной структуры, содержания норм и критериев, на которых строится их деятельность с учетом интересов большинства их сотрудников.

В последние годы в практику организационно-управленческой деятельности активно внедряется современная техника, например, автоматическое регулирование дорожного движения, автоматизация банковских процедур, подсчет голосов на заседаниях парламента,' на выборах и т. п. Современные ЭВМ позволяют строить математические модели и создавать программы управленческих процессов, прогнозировать тенденции их развития. Однако задачи автоматизации организационного управления могут успешно решаться только на уровне хорошо организованных социальных и производственных структур, так как невозможно автоматизировать беспорядок и стихию.

Как уже отмечалось выше, в арсенал терминологии организационной деятельности вошло новое понятие менеджмента, т. е. совокупности принципов, методов и средств управления, применяемых в условиях рыночного производства. В научном плане менеджмент представляет собою комплекс научных дисциплин, изучающих технико-организационные и социальные аспекты управления. Почему же проблемы менеджмента стали столь актуальными для нас сейчас? Это связано с необходимостью реализации задач прогрессивных изменений в экономических, производственных и других организационных структурах, что невозможно без подготовки руководителей-профессионалов.

Менеджмент ставит своей целью применить на практике всеобщие принципы теории управления, при-

102

эдные для любой организационной системы. К ним гносятся:

определение целей и задач организации; о

разработка конкретных мероприятий по их до- гижению;

разделение задач на определенные виды; а

распределение работ, координация взаимодей- гвия различных подразделений внутри организации;

- совершенствование формальной иерархической структуры организации;

— оптимизация процессов принятия решения и об- лена информацией;

- формирование адекватной мотивации деятель ности, эффективных стилей руководства, социальной

гветственности.

Обычно выделяют следующие основные проблемы менеджмента:

1) поиск эффективных (оптимальных) структур, ме- эдов и форм управления производством;

2) участие в разработке документов, регламентиру- эщих деятельность подразделений внутри организа- щи;

3) экспертный анализ и оценка документов повсе- аевной деятельности;

выработка рекомендаций по оптимизации управ ления;

проблемы руководящих кадров;

6) проблемы принятия решений, руководство в по- седневной жизни организации и в экстремальных

условиях;

7) подчинение и подчиненные;

система «руководитель подразделения — лич ность подчиненного — решение конфликтов»;

проблемы влияния на население;

оптимизация отношений в системах «человек - производство»;

нормализация управленческих процессов;

автоматизация, создание искусственных анали- 1ческих систем;

комплектование кадров;

реклама.

Некоторые авторы считают, что богатый американский опыт в области психологии менеджмента может эименяться у нас с известными оговорками, так как

103

всегда вплетены в общение и могут быть реализованы только в нем1. Вне общения немыслимо человеческое общество. Общение выступает в нем как способ объединения индивидов и вместе с тем как способ их развития в личностном и профессиональном плане. Отсюда вытекает существование общения и как реальности общественных отношений, и как реальности отношений межличностных. Общение с необходимостью осуществляется при самых разнообразных человеческих отношениях, т. е. имеет место как при положительных, так и при отрицательных социальных и межличностных отношениях.

Важен также вопрос и о соотношении понятий «общение» и «деятельность»2. В ряде западных социально-психологических концепций наблюдается тенденция к противопоставлению общения и деятельности (Э. Дюркгейм), при котором общество рассматривается не как динамическая система действующих групп и индивидов, а как совокупность находящихся в статике форм общения, причем общественный процесс сводится преимущественно к процессу духовного речевого общения.

В отечественной психологии получила приоритет идея единства общения и деятельности (А. Н. Леонтьев). Это положение вытекает из понимания общения как реальности человеческих отношений в различных видах совместной деятельности. Деятельность каждого человека неизбежно пересекается с деятельностью других людей, и это пересечение создает определенные отношения человека не только к предмету деятельности, но и к другим людям. Именно общение формирует общность индивидов, выполняющих совместную деятельность. Конкретные представления о соотношениях процессов общения и деятельности у ряда авторов различны3, но они едины в признании основного принципа — единства этих двух процессов.

Поскольку процесс общения функционально очень сложен и многопланов, принято выделять несколько

1 См.: Леонтьев А. Н. Деятельность, сознание, личность. - М., 1975.

2 См.: Андреева Г. М. Указ. соч.

3 Там же.

основных сторон (функций) общения: информативную, интерактивную и перцептивную1.

Q