- •Введение

- •1. Теплопроводность

- •1.1. Температурное поле

- •1.2. Температурный градиент

- •1.3. Закон Фурье. Тепловой поток. Плотность теплового потока.

- •1.4.Коэффициент теплопроводности

- •1.5. Дифференциальное уравнение теплопроводности

- •1.6.Условия однозначности для процессов теплопроводности

- •1.7. Стационарная теплопроводность плоских стенок (q )

- •1. Граничные условия I рода

- •Граничные условия I рода б) Однослойная цилиндрическая стенка

- •Б) Многослойная цилиндрическая стенка

- •1.9. Нестационарная теплопроводность

- •1. Общие положения

- •2. Аналитическое описание процесса.

- •3. Охлаждение (нагревание) неограниченной пластины.

- •3.1.Анализ полученного решения.

- •2. Конвективный теплообмен

- •2.1.Основные понятия и определения.

- •2.2. Дифференциальные уравнения конвективного теплообмена

- •1. Уравнение энергии.

- •2. Уравнение движения.

- •3. Уравнение сплошности.

- •4. Уравнение теплоотдачи.

- •2.3. Закон Ньютона-Рихмана. Коэффициент теплоотдачи.

- •2.4. Основы теории подобия.

- •2.5. Числа подобия и уравнения подобия

- •I. Число Нуссельта:

- •2. Число Прандтля:

- •3. Число Пекле:

- •4. Число Рейнольдса:

- •5. Число Грасгофа:

- •6. Число Фурье:

- •2.6. Определяющий размер и определяющая температура

- •3.Теплообмен излучением

- •3.1. Основные понятия и определения

- •3.2. Виды лучистых потоков

- •3.3. Законы теплового излучения

- •1.Закон Планка

- •2.Закон смещения Вина

- •3.Закон Стефана-Больцмана

- •4.Закон Кирхгофа

- •5.Закон косинусов Ламберта

- •3.4. Лучистый теплообмен между двумя параллельными поверхностями

- •3.5. Лучистый теплообмен между твердыми телами произвольной конфигурации.

- •3.6. Лучистый теплообмен при наличии экранов

- •3.7. Излучение газов

3.1.Анализ полученного решения.

Так как μ1, μ2, μ3,…, μn представляет собой ряд возрастающих чисел, то чем больше μ, тем меньше роль последующего члена ряда по сравнению с предыдущим. Кроме того, чем больше число F0 , тем быстрее будут убывать члены ряда с увеличением n.

Многочисленные исследования показали, что уже при F0≥0,3 ряд (99) становится настолько быстросходящимся, что распределение температуры достаточно точно можно описать первым членом ряда:

![]() (100)

(100)

или

![]() (101)

(101)

Величина D1 является функцией только числа Bi и, как сказано выше, приводится в таблицах. Кроме того, если рассматривать температуру для определенного значения X , то и cos(μ1*X ) становится функцией только числа Bi.

Для оси пластины Χ=х/δ=0 и сos(μ1*0)=1,

Для поверхности пластины Χ=х/δ=1 и сos(μ1*1)= сosμ1

Для оси пластины произведение D1cos(0)=D1 обозначим как функцию N(Bi). Тогда уравнение (101) принимает вид:

![]() (102)

(102)

Для поверхности пластины произведение D1cosμ1 обозначим как функцию P(Bi) и уравнение (102) запишется:

![]() (103)

(103)

Функции N(Bi) и P(Bi) табулированы и для расчета могут быть взяты из справочников.

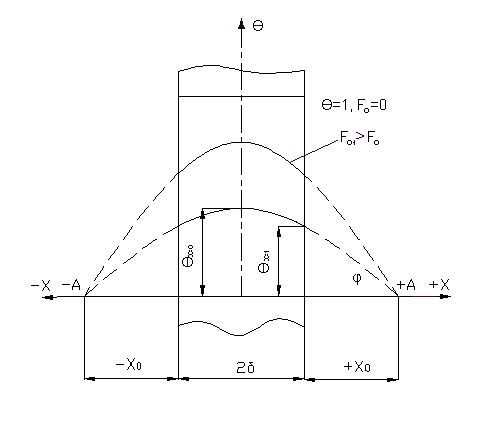

Из уравнения (99) следует, что при охлаждении (нагревании) пластины для любого момента времени при заданных граничных условиях поле температуры будет иметь вид симметричной кривой с максимумом на оси пластины (X=0). Для каждого последующего момента будет своя кривая, монотонно убывающая к поверхностям пластины. При этом для любого момента времени касательные к температурным кривым в точках X= ±1 проходят через две направляющие точки +А и –А, расположенные на расстоянии ±Х0 от поверхности пластины, причем Х0 =1/Bi (рис.12).

Для доказательства этого свойства рассмотрим температурное поле для произвольного момента времени F0>0.

Умножив граничное условие (2.98) при x=δ на δ/θ0, получим:

Запишем последнее выражение в безразмерной форме:

![]() (а)

(а)

Р ис.12.

Изменение температурного поля в

неограниченной пластине при ее охлаждении.

ис.12.

Изменение температурного поля в

неограниченной пластине при ее охлаждении.

Из рис.12 следует, что

![]() (б)

(б)

Из выражения (а) и (б) получаем

Х0 = 1/Bi (104)

Из уравнения (104) следует, что расстояние точки А от поверхности пластины определяется заданными условиями однозначности, которые справедливы для любого момента времени. Сказанное справедливо не только для пластины, но и для цилиндра, шара и тел других геометрических форм.

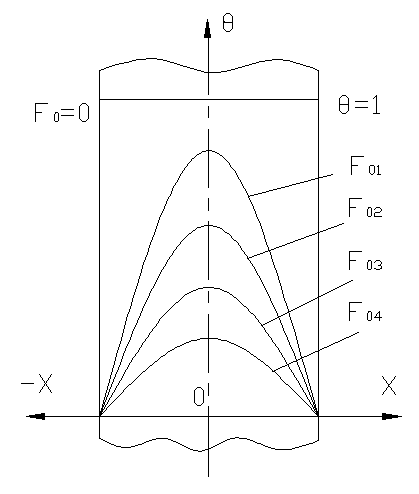

Доказанное свойство температурных кривых дает возможность определить характер изменения температуры в теле при заданном значении числа Bi. Рассмотрим при этом три случая.

Рис.13.Распределение температуры при охлаждении пдастины.

1 .

Bi→∞

(практически Bi

>100).

.

Bi→∞

(практически Bi

>100).

Если число Bi стремится к бесконечности, то температура поверхности пластины сразу становится равной температуре окружающей среды tж, в которую помещена пластина.

Рис.14.Распределение

температуры при

охлаждении пластины.

Последнее

следует из уравнения (104): при Bi→∞

Х0=1/Bi=0.

Это означает, что точка пересечения

касательных к температурным кривым

с осью X

находится на поверхности пластины

(рис.13). Из выражения для числа

![]() следует, что при заданных конечных

значениях δ и λ, Bi→∞

тогда, когда α→∞, т.е. когда имеет место

очень большая интенсивность отвода

теплоты от поверхности. В этих случаях

процесс охлаждения

определяется

физическими свойствами и размерами

тела.

следует, что при заданных конечных

значениях δ и λ, Bi→∞

тогда, когда α→∞, т.е. когда имеет место

очень большая интенсивность отвода

теплоты от поверхности. В этих случаях

процесс охлаждения

определяется

физическими свойствами и размерами

тела.

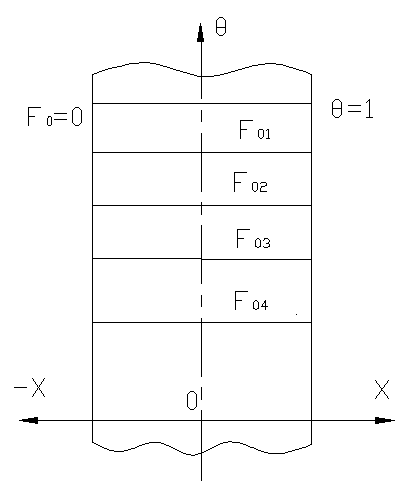

2. Очень малые числа Bi (практически Bi <0,1).

При малых числах Bi температура на поверхности пластины незначительно отличается от температуры на оси, т.е. температура по толщине пластины распределяется равномерно и кривая температур остается почти параллельной оси ОХ для любого момента времени (рис.14).

При Bi→0 Х0=1/Bi→∞. Т.е. касательные к температурным кривым в точках пересечения их с поверхностью должны пересекаться с осью абсцисс в бесконечности.

И з

выражения

видно, что малые значения числа Bi

могут иметь место при малых размерах

толщины пластины δ, при больших значениях

коэффициента теплопроводности λ и малых

значениях коэффициента теплоотдачи α.

з

выражения

видно, что малые значения числа Bi

могут иметь место при малых размерах

толщины пластины δ, при больших значениях

коэффициента теплопроводности λ и малых

значениях коэффициента теплоотдачи α.

В рассматриваемом случае процесс охлаждения (нагрева) тела определяется интенсивностью теплоотдачи на поверхности пластины.

Иначе говоря, процесс выравнивания температуры в теле происходит существенно интенсивнее, чем отвод теплоты с поверхности. Задача становится внешней.

Рис.15. Распределение

температуры при

охлаждении пластины

/3. Число Bi находится в пределах 0,1≤ Bi < 100.

В этом случае температурные кривие для

любого момента времени будут выглядеть

так, как показано на рис. 15.

этом случае температурные кривие для

любого момента времени будут выглядеть

так, как показано на рис. 15.

Здесь интенсивность процесса охлаждения (нагревания) определяется как внутренним, так и внешним термическим сопротивлением.

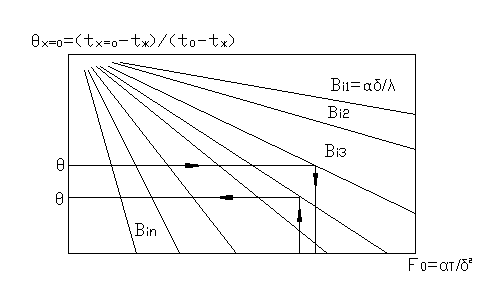

3.2 Графическое решение задач нестационарной теплопроводности.

Как следует из уравнений (102) и (103), при заданной безразмерной координате X, безразмерная температура θ становится функцией только чисел Bi и F0:

![]() и

и

![]()

Логарифмируя уравнения (102) и (103), получим:

(105)

(105)

Из уравнений (105) следует, что при заданном значении X и заданном Bi натуральный логарифм θ линейно зависит от времени (числа Фурье). Последнее обстоятельство дает возможность графического решения уравнений (102) и (103). В справочной и учебной литературе приводятся графики зависимости θ от чисел Bi и F0 для середины и поверхности пластины, которые имеют вид, представленный на рис. 16

Рис.16. Зависимость θ=f1(Bi, F0) для середины пластины.

Порядок расчета температуры для середины пластины или для поверхности пластины (т.е. при X=0 илиХ=1) в заданный момент времени по графикам сводится к следующему:

1. Определяют число F0 по заданным τ, а и δ;

2. Вычисляют число Bi по известным α, λ и δ;

3. На оси абсцисс графика откладывают найденное значение числа F0, проводят вертикаль по наклонной прямой, соответствующей найденному значению Bi и, проектируя полученную точку на ось ординат, получают значение θ (рис.16).

4. По найденной безразмерной температуре θх=0 для середины пластины или θх=1 для поверхности пластины определяют исходную искомую температуру в середине пластины tх=0 или на поверхности пластины tх=δ.

С помощью указанных графиков можно решить обратную задачу: найти промежуток времени, необходимый для охлаждения (или нагревания) данной точки пластины (при X=0 или Х=1) до заданной температуры. В этом случае рассчитывают θ и Bi и по ним находят число F0 (см.рис.16). По найденному числу F0 вычисляют время τ.