- •Психология (для технических вузов) / Под ред. В.Н.Дружинина.

- •Глава 2

- •2.1. Период формирования психологического

- •2.2. Психология как самостоятельная научная дисциплина (60-е гг. XIX в. – настоящее время)

- •Глава 5

- •5.1. Функции психики

- •5.2. Психические процессы, состояния и свойства

- •5.3. Сознание и бессознательное

- •5.4. Измененные состояния сознания

- •Глава 6

- •6.1. Виды научения

- •6.2. Сложные формы научения

- •Глава 7

- •7.1. Проблема деятельности в психологии

- •Глава 7. Психология деятельности и адаптация

- •7.2. Схема анализа деятельности

- •7.3. Творчество

- •7.4. Адаптация и дезадаптация

- •Глава 7. Психология деятельности и адаптация

- •Глава 8

- •8.1. Общее представление об эмоциях

- •8.2. Роль эмоций

- •8.3. Проявление эмоций

- •8.4. Механизмы эмоций

- •8.5. Управление эмоциями

- •8.6. Чувства

- •Глава 9

- •9.1. Понятие о мотивации

- •9.2. Решение проблемы мотивации в рамках бихевиоризма

- •9.3. Психоаналитические теории мотивации

- •9.4. Гуманистические теории мотивации

- •9.5. Когнитивные теории мотивации

- •9.6. Мотивационный контроль действий

- •Глава 10

- •10.1. Проблема внимания в психологии

- •10.2. Виды внимания

- •10.3. Теоретические направления в исследованиях внимания

- •Глава 11

- •11.1. Психофизика ощущений

- •Глава 11. Сенсорно-перцептивные процессы 171

- •11.2. Виды ощущений

- •Глава 11. Сенсорно-перцептивные процессы

- •11.4. Константность восприятия

- •Глава 12

- •12.1. Основные мнемические процессы

- •12.2. Классификации видов памяти

- •12.3. Монистическая и множественная трактовки памяти

- •12.4. Функциональный подход в исследованиях памяти

- •12.5. Уровни переработки информации

- •12.6. Память и организация знаний

- •Глава 13

- •13.1. Соотношение понятий «мышление» и «интеллект»

- •13.2. Виды мышления

- •13.3. Мышление и логика

- •13.4. Процесс мышления

- •13.5. Мышление и творчество

- •13.6. Индивидуальные особенности интеллекта

- •13.7. Возрастные, половые и социальные особенности интеллекта

- •Глава 14

- •14.1. Общая психологическая характеристика речи

- •14.2. Эволюция идей о природе языка и речи

- •14.3. Речевое развитие

- •14.4. Основные психологические аспекты функционирования речи

- •14.5. Личность в речи

- •Глава 14. Речь и общение 255

- •14.6. Практические приложения использования речи

- •Глава 15

- •15.1. Проблема личности в психологии

- •15.2. Психодинамическая теория личности

- •15.3. Аналитическая теория личности

- •15.4. Гуманистическая теория личности

- •15.5. Когнитивная теория личности

- •Глава 15. Теории личности 271

- •15.6. Поведенческая теория личности

- •15.7. Деятельностная теория личности

- •15.8. Диспозициональная теория личности

- •Глава 16

- •16.1. Факторы психического развития человека

- •16.2. Периодизации психического развития

- •16.3. Периодизации когнитивного развития

- •Глава 16. Психическое развитие личности 293

- •Часть il психология личности

- •16.4. Планирование и выбор жизненного пути

- •Глава 17

- •17.1. История становления дифференциальной психологии

- •17.2. Предмет и методы дифференциальной

- •17.3. Основные направления

- •Р. Кеттелл (род. 1905)

- •17.4. Тестирование личности

- •Глава 18

- •18.1. Предмет и структура социальной психологии

- •18.2. История отечественной социальной психологии

- •18.3. История зарубежной социальной психологии

- •18.4. Методы социально-психологического

- •Глава 19

- •19.1. Социальные установки, стереотипы и предрассудки личности

- •Глава 20

- •20.1. Межличностное восприятие и понимание

- •20.2. Межличностные отношения

- •20.3. Психология общения

- •20.4. Психология межличностного воздействия

- •Глава 21

- •21.1. Виды и структура малой группы

- •21.2. Лидерство в малых группах

- •21.3. Конформизм и групповое давление

- •21.4. Развитие малой группы

- •21.5. Психология межгруппового взаимодействия

- •21.6. Психология внутри- и межгрупповых конфликтов

- •Глава 22

- •22.1. Психология больших социальных групп

- •22.2. Психология толпы

- •22.3. Массовые явления в больших диффузных группах

- •Глава 26

- •26.1. Проблема психических функциональных состояний в современной психологии

- •26.2. Виды психических состояний

- •26.3. Факторы, обусловливающие динамику функциональных состояний человека

- •26.4. Методические подходы к диагностике психических функциональных состояний

- •Глава 27

- •27.1. Соотношение личности и профессии

- •27.2. Прогрессивная стадия профессионального развития личности

- •27.3. Регрессивная стадия профессионального развития личности

- •Глава 30

- •30.1. Предмет, методы и история развития управленческой психологии

- •30.2. Организационные системы как объект психологии управления

- •30.3. Содержание и структура управленческой деятельности

- •Глава 31

- •31.1. Психологическая характеристика субъекта управления

- •31.2. Управляемая подсистема как объект деятельности руководителя

- •31.3. Методы изучения деятельности руководителя

- •Словарь

12.5. Уровни переработки информации

Накопленные экспериментальные данные не позволяли интерпретировать результаты работы мнемической системы, исходя только из характеристик сигнала (его модальности и длительности переработки). В методологии психологической науки произошел коренной перелом после того, как в 1972 г. Крэйк и Локхарт разработали новый подход к пониманию сущности процесса переработки информации. Они предложили выделить уровни обработки информации. Каждый стимул может обрабатываться на разных уровнях: начиная с перцептивного и заканчивая более глубоким абстрактным. Оказалось, что некоторые виды памяти соответствуют разным уровням обработки информации. На каждом из уровней может использоваться тот или иной код (зрительный, слуховой), однако характер переработки информации определяется не только кодом поступающей информации, но и сочетанием кода с уровнем переработки.

Предполагается, что слуховой код является предпочтительным для хранения информации в сверхкратковременной памяти. В экспериментах (проведенных на английской выборке) визуально предъявлялись буквы для опознания. Показано, что ошибки происходят из-за слухового перепутывания, а не зрительного, например буква Е из-за сходства произношения перепутывается с буквой С). В зрительной кратковременной памяти информация подвержена более всего пространственной интерференции, на основании чего некоторые авторы делают вывод, что доминирующим кодом кратковременной памяти является пространственный.

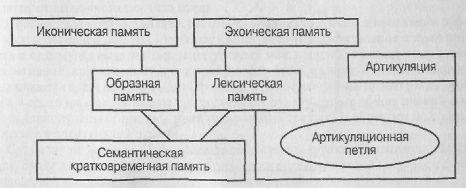

Рис.

12-2, Модулярная

репрезентация

уровней

переработки

памяти

человека

200

Сенсорный уровень. В 1961 г. Сперлинг провел эксперименты, направленные на определение объема зрительной кратковременной памяти, Он предъявлял испытуемым матрицу 3x3 или 3x4, в каждой клетке которой была написана буква. Время экспозиции равнялось 100 мс. Через некоторый интервал (который варьировал и составлял 0, 300, 700 мс, 1 и 4 с) испытуемому подавался звуковой сигнал, отличающийся по высоте тона (низкий, средний, высокий), и испытуемый должен был воспроизвести буквы в той строке, которая соответствует высоте звукового сигнала, Было выявлено 2 феномена. Во-первых, объем кратковременной памяти превышает 7 единиц и составляет 9-12. Во-вторых, время отсрочки является критическим фактором для удержания зрительной информации; начиная с 700 мс процент воспроизведения снижается от 100 % до 20 %. Эта память получил название иконической (см. схему на рис. 12-2). Аткинсон называет этот вид памяти сенсорным регистром. В сенсорном регистре, по мнению Аткинсона, зрительный стимул «оставляет более или менее фотографический след», и затем информация в результате сканирования переходит в кратковременное хранилище. Близкие результаты относительно «фотографического хранения» в первые моменты переработки информации получили в 1967 г. Эриксон и Коллинз. Они последовательно предъявляли испытуемым два набора неструктурированных точек, которые при наложении создавали слово VOH. Авторы выявили критические границы интервала между предъявлением двух стимулов, необходимого для их объединения в образ (от 0 до 50 мс).

В звуковой модальности существует сенсорная память, аналогичная иконической. У. Найссер ввел в 1967 г. понятие «эхоическая память». Как и в случае с иконической памятью, эхоическую можно рассматривать как проявление инертности сенсорного регистра.

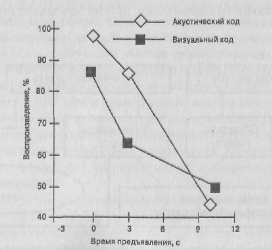

Рис.

12-3. Зависимость

воспроизведения

информации,

предъявляемой

в

визуальном

и

акустическом

виде,

от

времени

предъявления

201

цифры от одного до девяти. На рис. 12-3 показана зависимость воспроизведения от времени предъявления в зрительном и слуховом кодах.

Результаты свидетельствуют, что слуховой код имеет преимущество по сравнению со зрительным при небольших отсрочках воспроизведения после получения информации (от 3 до 5 с). Если отсрочка превышает 10 с, то преимущество имеет информация, которая имеет зрительный код.

В экспериментах Краудера было показано, что в слуховой памяти не распознаются согласные, а только гласные: испытуемые путали (слышали как тождественные) слоги ba, da, ga, но отчетливо различали слоги ba, bi, bou. На этом основании авторы выделили дополнительный блок, который назвали «докатегориальным акустическим регистром».

Дополнительное подтверждение тому, что сначала происходит докатегориальная переработка слуховых сигналов, было получено в экспериментах Балота с соавторами (1986), Испытуемому последовательно произносили вслух серию цифр, которые он должен был вспомнить посла того, как будет подан специальный сигнал. В качестве сигнала служил звуковой тон или слово «go». Результаты припоминания свидетельствуют, что в последнем случае имела место интерференция. Однако, если слово «go» произносилось иным голосом (по сравнению с голосом экспериментатора, зачитывающего цифры), то интерференция была меньше, Окончательно разница между «интерференцией голосов» исчезала после 20 е отсрочки. Предполагается, что интерферирующее влияние сенсорной информации, сходной по «перцептивной специфике» е информацией сигнала» снижается по мере увеличения времени отсрочки (от 2-3 и до 20 с). Для объяснения полученного феномена было введено понятие «модально-специфическая кратковременная память»,

Лексический и образный уровень. Зрительная и слуховая информация объединяются на следующем уровне переработки и образуют код, который называется лексическим. Мортон (1970) высказал предположение, что работа этого модуля обслуживается системой логогенов, структур, специализированных для переработки слов. В этом коде (или в лексической памяти) происходит интеграция фонологических и орфографических характеристик слова, включая моторные компоненты артикуляции каждого слова. Поэтому узнавание и переработка слов с помощью данного модуля не зависит от сенсорного формата входа.

Особый раздел представляют работы, связанные с функционированием образного кода и образной памяти. Результаты многих из этих работ нельзя строго приурочить к одному из выделенных ранее уровней или модулей: к сенсорному регистру, оперативной, кратковременной или долговременной памяти. Большинство авторов соглашаются с тем, что образная информация имеет две формы хранения: первая связана с долговременной памятью и составляет основу наших общих знаний о мире, вторая поддерживает процесс манипулирования текущими образами и может быть отнесена к оперативной памяти.

Существуют экспериментальные доказательства функционирования образного кода. Бэддли называет этот модуль переработки кратковременной образной памятью и предполагает, что существует три независимых механизма, лежащих в ее основе: память на паттерны, память на буквы и память на слова.

В экспериментах Филипса и Бэддли (1971) испытуемым предъявляли матрицу 4x4 или 5 X 5, в которых половина клеток была заштрихована, Через разные интерва-

202

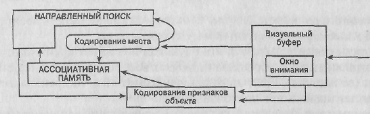

Рис. 12-4. Модель Косслина (1990)

лы времени (от 0,3 до 9 с) испытуемым предъявляли другую матрицу и просили сказать, являются ли матрицы тождественными. Было показано, что по мере возрастания сложности матриц и величины отсрочки снижается продуктивность правильных опознаний. Однако в том случае, если матрицы предъявлялись на одном и том же месте, обнаруженная закономерная связь между сложностью и ответом исчезала. Бэддли выдвигает гипотезу, что в выполнении данной задачи принимает участие два мнемических компонента: один, «быстрый», отвечающий за пространственную локализацию, и второй, более устойчивый к отсрочке, «основанный скорее на паттерне, чем локализации».

Это объяснение согласуется с современными представлениями о существовании двух систем переработки информации, получивших название «где?» и «что?». В исследованиях Б. М. Величковского по микрогенезу восприятия было показано, что «выделение глобального пространственного каркаса видимой сцены предшествует операциям, специфицирующим внутреннюю структуру сцены и отдельных объектов». Косслин в соавторами (1990) предложили модель, в которой постулируется существование двух систем репрезентации знаний: модальной (названной зрительным буфером) и амодальной («ассоциативная память», где хранятся описания объектов вместе с их названиями). Через зрительный буфер поступает ограниченное количество информации в виде грубого описания «паттерна». Происходит независимая переработка информации о качестве объекта («что?») и его локализации («где?»). Эти два вида информации поступают в ассоциативную память, где происходит сличение с имеющимися образцами. Если результат сличения не позволяет идентифицировать объект, то посредством «окна внимания» происходит регулировка поиска в блоке зрительного буфера.