- •Пояснительная записка

- •I. Инструктаж по технике безопасности

- •Лаборатория фхма тгпгк: назначение, требования техники безопасности

- •1.2. Общие правила проведения лабораторных работ

- •1.3. Правила техники безопасности

- •В лаборатории запрещается принимать пищу, пробовать на вкус и нюхать реактивы.

- •1.4. Правила противопожарной безопасности

- •1.5. Оказание первой помощи при несчастных случаях

- •Лабораторная работа № 1 «Колориметрическое определение меди»

- •Аппаратура и реактивы:

- •Лабораторная работа № 2 «Изучение устройства приборов кфк-2, кфк-3.Порядок их работы»

- •Аппаратура и реактивы:

- •Определение содержания окрашенных компонентов на колориметре фотоэлектрическом концентрационном кфк-2

- •Определение содержания окрашенных компонентов на колориметре фотоэлектрическом концентрационном кфк-3

- •Лабораторная работа № 3 «Выбор условий фотометрического определения»

- •3. Определение неизвестной концентрации раствора

- •Лабораторная работа № 4 «Определение содержания железа (III)в исследуемом растворе на фотометре кфк-3-01 (контрольная задача)»

- •Устройство рефрактометра ирф-454 б2м, порядок работы

- •Принцип действия

- •Оптическая схема

- •Конструкция

- •Рефрактометрическое измерение

- •Рефрактометрический фактор

- •Порядок рефрактометрических определений

- •Лабораторная работа № 6 «Определение концентрации ионов водорода»

- •Электрохимические методы анализа

- •1. Потенциометрические методы

- •1.1. Прямая потенциометрия (ионометрия)

- •Определение рН природной воды

- •Лабораторная работа № 7 «Потенциометрическое титрование. Определение титра соляной кислоты»

- •Расчетный и графический способы обнаружения к т т.

- •Кислотно-основное титрование

- •Лабораторная работа № 8 «Определение уксусной кислоты»

- •Лабораторная работа № 9 «Количественное определение солей с применением ионообменной хроматографии»

- •Практическое занятие № 1 «Количественное определение концентрации серосодержащих соединений с помощью газовой хроматографии»

- •Общие сведения

- •2. Хроматографические колонки

- •3. Детекторы

- •Принцип действия пфд

- •Методы расчета хроматограмм

- •Метод определения сероводорода, метил- и этилмеркаптанов

- •Гpадуировка хроматографа

- •Проверочная работа

- •Определение титра щевелевой кислоты

- •Определение уксусной кислоты.

- •Определение ацетата натрия методом ионообменной хроматографии

- •Вопросы и задачи

Практическое занятие № 1 «Количественное определение концентрации серосодержащих соединений с помощью газовой хроматографии»

Цели:

1.Изучить основы метода газовой хроматорафии.

2.Изучить аппаратуру метода газовой хроматографии.

3.Познакомиться с методом определения серосодержащих соединений.

4.Научиться рассчитывать концентрацию серосодержащих соединений методом абсолютной градуировки.

Общие сведения

Газовая хроматография применяется для разделения и определения компонентов газовых смесей. В качестве подвижной фазы используют газ носитель (гелий, азот, водород, и др.). В зависимости от агрегатного состояния неподвижной фазы, которая может быть либо жидкой, нанесенной на твердый носитель, либо твердой, газовую хроматографию делят на газожидкостную и газо-твердофазную.

Разделение газовых смесей проводят в специальных приборах - хроматографах.

Схема газового хроматографа

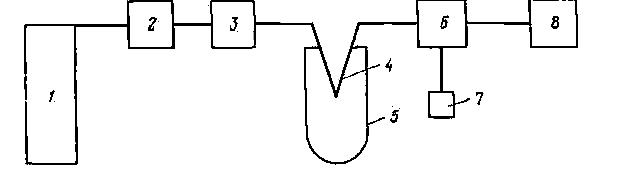

Схема газового хроматографа приведена на рис.

Рис.15 Схема газового хроматографа:

1 -баллон с газом-носителем, снабженный редуктором для поддержания заданного давления;2 — вентиль; .3 - блок подачи исследуемого вещества (дозирующее устройство для количественного ввода пробы); 4 — хроматографическая колонка; 5- термостат;

6- детектор с термостатом; 7- самописец; 8 - устройство для улавливания компонентов после их разделения.

Выбор газа-носителя (Не2) зависит от типа детектора. Скорость потока газа устанавливают постоянной в зависимости от вида хроматографической колонки. Разделяемую смесь вводят в колонку с помощью дозирующих устройств, например, крана-дозатора или микрошприца. В системе ввода поддерживают такую температуру, которая обеспечивает испарение образца, затем вместе с газом-носителем введенный газообразный образец попадает в колонку, где происходит разделение компонентов.

2. Хроматографические колонки

Хроматографические колонки различаются по форме, размерам (длина и диаметр) и конструкционным материалам. Хроматографическая колонка должна быть изготовлена из материала, инертного по отношению к насадке, газу-носителю и анализируемой смеси: нержавеющая сталь, медь, стекло, пластмассы. Обычные насадочные колонки представляют собой трубки длиной 1—8 м, диаметром 3—6 мм. Капиллярные колонки диаметром 0,2—0,4 мм достигают длины 100 м и более.

В газоадсорбционной хроматографии колонки заполняют активным сорбентом, обладающим способностью селективно адсорбировать компоненты газовой смеси. В газожидкостной хроматографии наполнителем колонки служит инертный твердый носитель с нанесенной на него жидкой фазой. В данном случае в соответствии с ГОСТ Р 50807- 95 выбирают рекомендованные НФ(диатомитовый кирпич, фракцией 0,125- 0,165 мм и более), а также СЖФ

(бис- 2цианэтиловый эфир оксидипропионитрил - (ОДПН) или 1,2,3-β-циан этокси пропан (ТБЦЭП), или полифениловый эфир .

Перед использованием колонку кондиционируют 3 час путем нагревания ее при температуре на 30—50°С выше рабочей в потоке газа-носителя при отключенном детекторе.

Колонки помещают в термостат, так как температура является важным фактором процесса разделения, термостат снабжен программированным устройством для регулирования температуры.

В газожидкостной хроматографии колонку заполняют твердым носителем, на который наносят тонкий слой нелетучей органической жидкости. Эта жидкость и служит неподвижной фазой. Разделение компонентов осуществляется при прохождении через колонку парообразного образца вместе с газом-носителем.

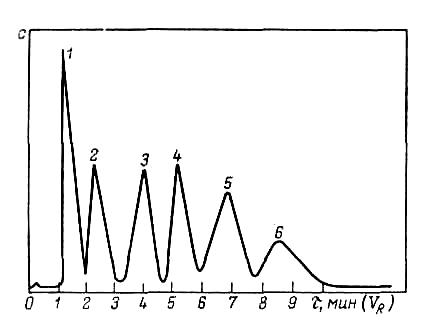

Компоненты распределяются между движущимся газом-носителем и неподвижной фазой и перемещаются по колонке с различными скоростями, которые зависят от природы разделяемых компонентов, природы неподвижной фазы и температуры колонки. После этого отдельные компоненты разделяемой смеси в порядке их расположения в колонке поступают в детектор. Сигнал детектора зависит от концентрации компонента, находящегося в выходящем из колонки потоке газа-носителя. Для автоматической записи сигналов детектор подключают к регистрирующему прибору. С помощью детектора устанавливают наличие и количественное содержание каждого компонента смеси, например, сероводород, метилмеркаптан, этилмеркаптан (рис).

Рис.16 Хроматограмма смеси:1,2,3