- •1.Морские карты, отличия, существенные свойства

- •2.Требования к морским картам

- •3.Содержание морской навигационной карты

- •4.Классификация морских карт

- •5.Адмиралтейские номера морских карт

- •6.Судовая коллекция карт и руководств для плавания

- •7.Организация получения.

- •8.Учет и хранение карт на судне

- •9.Корректура, виды корректуры

- •10.Существующие источники, корректурной информации, назначение и краткое содержание

- •11.Структура и содержание Извещений Мореплавателям(Notices to Mariners)

- •Раздел II — корректура морских и озерных карт, лоций, описаний огней и знаков

- •Раздел III — объявления и предупреждения.

- •12.Порядок корректуры карт и навигационых пособий

- •13.Практическое выполнение корректуры карт и пособий

- •14.Оперативная информация – навигационная и гидрометеорологическая

- •15.Всемирная служба навигационных предупреждений(вснп). Статус и задачи службы.(Резолюция Ассамблеи имо а.419(XI)).

- •16.Сеть безопасности(Safety net). Организация, структура, назначение.

- •17.Организационная структура, назначение navtex

- •18.Информация передаваемая в различных видах навигационных предупреждений

- •19.Alrs назначение, содержание alrs(admiralty list of radio signals)

- •20.Система судовых сообщений amver(np 281)

- •21. Информация об атаках пиратов и вооружённых грабителей.

- •22. Информация о стандартном времени в странах мира. Передача сигналов точного времени (np 282)

- •23. Подбор станций navtex на переход.

- •24.Подбор станций для приёма факсимильных карт. (np 283)

- •25. Документы имо и требования изложенные в них к планированию перехода.

- •26.Штурманская подготовка к рейсу.

- •27. Расчёт протяжённости и продолжительности рейса.

- •28. Подбор карт и навигационных пособий на переход.

- •29. Изучение и оценка района плавания.

- •32. Подготовка текстового плана рейса.

- •33. Основные критерии выбора пути судна в океане.

- •34. Основные критерии выбора пути судна в прибрежном плавании.

- •37. Способы построения ортодромии на карте меркаторской проекции.

- •38. Подготовка к плаванию в узкостях.

- •39. Подбор и подъём карт.

- •40. Выполнение предварительной прокладки.

- •42. Плавание в районах регулирования движения судов.

- •43. Использование рлс в задачах навигации.

- •44. Структура глобальных навигационных спутниковых систем.

- •46. Подсистема навигационных космических аппаратов.

- •47. Подсистема контроля и управления кик.

- •48. Подсистема навигационной аппаратуры потребителей

- •49. Источники погрешностей измерений навигационного параметра и выполения обсерваций.

- •50. Методы определения места судна с помощью навигационных спутников.

- •51. Дальномерный метод

- •52. Псевдодальномерный метод

- •53. Разностно-дальномерный метод

- •54. Радиально-скоростной метод

- •55. Среднеорбитная навигационная спутниковая система gps

- •56. Глонасс

- •58. Элементы прилива.

- •59. Приливной эллипсоид.

- •60. Природа неравенства приливов.

- •61. Суточные (тропические) неравенства

- •62. Полумесячные (фазовые) неравенства

- •63. Классификация приливов

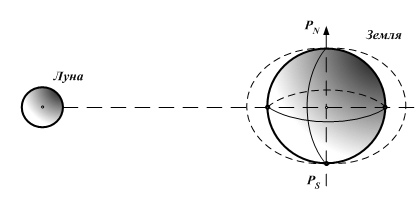

59. Приливной эллипсоид.

Под влиянием приливообразующих сил только Луны водная оболочка Земли теряет свою сферическую форму и принимает вид приливного эллипсоида, который своей большой осью всегда располагается в сторону Луны.

Из рис. 34.1. следует, что наибольшие приливы в течении лунных суток (24 ч 50 м) – при условии нахождения Луны в плоскости экватора Земли – будут наблюдаться именно на экваторе и уменьшаются по направлению к полюсам.

Но на явление приливов и отливов влияет и Солнце с приливообразующей силой в ~ 2,17 раза меньшей, чем у Луны, в течении солнечных суток (24 ч 00 м).

Рис. 34.1. Приливообразующая сила Луны

Таким образом, приливы на Земле являются совокупными лунно-солнечными и периодически изменяются в зависимости от взаимного расположения в пространстве Луны, Солнца и Земли.

60. Природа неравенства приливов.

61. Суточные (тропические) неравенства

Суточные (тропические) неравенства

связаны с изменением склонения Луны

(![]() ).

Если

≠0,

то прилив трансформируется в неправильный

полусуточный (НП). В течение лунных

суток по-прежнему образуется 2 полных

(ПВ) и 2 малых (МВ) воды, но у них

появляется разница, как в высотах, так

и в ТР и ТП.

В некоторых местах приливы становятся

суточными (С). Наибольшее

неравенство проявляется тогда, когда

max(тропические

приливы), а наименьшее – тогда, когда

=

0 (Луна находится на небесном экваторе)

– экваториальные или

равноденственные приливы.

).

Если

≠0,

то прилив трансформируется в неправильный

полусуточный (НП). В течение лунных

суток по-прежнему образуется 2 полных

(ПВ) и 2 малых (МВ) воды, но у них

появляется разница, как в высотах, так

и в ТР и ТП.

В некоторых местах приливы становятся

суточными (С). Наибольшее

неравенство проявляется тогда, когда

max(тропические

приливы), а наименьшее – тогда, когда

=

0 (Луна находится на небесном экваторе)

– экваториальные или

равноденственные приливы.

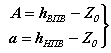

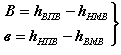

Для явлений суточного неравенства Луны введены такие обозначения: ВПВ – высокая полная вода; НПВ – низкая полная вода; ВМВ– высокая малая вода; НМВ – низкая малая вода; А – большая амплитуда; а – малая амплитуда (относительно СУМ).

(34.14)

(34.14)

Высота среднего уровня Z0 над НГ не равна полусумме высот смежных ПВ и МВ. Величины приливов также не равны между собой (В – большие, в – малые).

(34.15)

(34.15)

62. Полумесячные (фазовые) неравенства

Полумесячные (фазовые) неравенства

вызваны изменением положения Солнца,

Луны и Земли относительно друг друга.

Когда все они находятся примерно на

одной линии, наступают самые большие

сизигийные приливы. Они бывают

2 раза в месяц: в полнолуние (![]() = 15 дней) и новолуние (

=

30 дней).

= 15 дней) и новолуние (

=

30 дней).

Если линии, соединяющие систему «Солнце–Земля–Луна», составляют почти прямой угол (~ 90°), приливы становятся наименьшими – квадратурными. Они также бывают 2 раза в месяц, когда Луна находится в 1-й четверти ( = 7÷8 дней) и в последней четверти ( = 21÷23 дня).

Сизигийные и квадратурные приливы длятся по 2 суток до и после момента их наступления. В остальное время приливы считаются промежуточными.

63. Классификация приливов

По своей периодичности приливы подразделяются на:

Полусуточные → в каждые лунные сутки бывает 2 полные и 2 малые воды. Такие приливы преобладают в морях и океанах; хорошо выражены в Атлантическом океане и вдоль Мурманского берега Баренцева моря;

Суточные → в течении лунных суток бывает 1 полная и 1 малая вода. Такие приливы встречаются редко и, главным образом, в морях Тихого океана.

Смешанные → характеризуются более сложными приливо-отливными явлениями. Распространены в Индийском и Тихом океанах.

По характеру изменения уровня воды приливы делятся на:

Правильные → при которых время роста (ТР) и время падения (ТП) высоты последующих полных и малых вод одинаковы или почти одинаковы;

Неправильные → при которых указанные элементы прилива могут значительно отличаться.