Устройства ламп накаливания

Лампа накаливания — электрический источник света, в котором тело накала (тугоплавкий проводник), помещённое в прозрачный вакуумированный или счёт протекания через него электрического тока, в результате чего излучает в широком спектральном диапазоне, в том числе видимый свет. В качестве тела накала в настоящее время используется в основном спираль из сплавов на основе вольфрама, заполненный инертным газом сосуд, нагревается до высокой температуры.

Принцип действия

В лампе используется эффект нагревания проводника (тела накаливания) при протекании через него электрического тока (тепловое действие тока). Температура тела накала резко возрастает после включения тока. Тело накала излучает электромагнитное тепловое излучение в соответствии с законом Планка. Функция Планка имеет максимум, положение которого на шкале длин волн зависит от температуры. Этот максимум сдвигается с повышением температуры в сторону меньших длин волн (закон смещения Вина). Для получения видимого излучения необходимо, чтобы температура была порядка нескольких тысяч градусов. При температуре 5770 K (температура поверхности Солнца) свет соответствует спектру Солнца. Чем меньше температура, тем меньше доля видимого света, и тем более «красным» кажется излучение.

Часть потребляемой электрической энергии лампа накаливания преобразует в излучение, часть уходит в результате процессов теплопроводимости и конвекции. Только малая доля излучения лежит в области видимого света, основная доля приходится на инфракрасное излучение. Для повышения коэффициента полезного действия (КПД) лампы и получения максимально «белого» света необходимо повышать температуру нити накала, которая в свою очередь ограничена свойствами материала нити — температурой плавления. В современных лампах накаливания применяют материалы с максимальными температурами плавления — вольфрам (3410 °C) и, очень редко, осмий (3045 °C).

Для оценки данного качества света используется цветовая температура. При типичных для ламп накаливания температурах 2200—3000 K излучается желтоватый свет, отличный от дневного. В вечернее время «тёплый» (< 3500 K) свет более комфортен и меньше подавляет естественную выработку мелатонина, важного для регуляции суточных циклов организма и нарушение его синтеза негативно сказывается на здоровье.

В обычном воздухе при таких температурах вольфрам мгновенно превратился бы в оксид. По этой причине тело накала помещено в колбу, из которой в процессе изготовления лампы откачивается воздух. Первые изготавливали вакуумными; в настоящее время только лампы малой мощности (для ламп общего назначения — до 25 Вт) изготавливают в вакуумированной колбе. Колбы более мощных ламп наполняют инертным газом (азотом, аргоном или криптоном). Повышенное давление в колбе газонаполненных ламп резко уменьшает скорость испарения вольфрама, благодаря чему не только увеличивается срок службы лампы, но и есть возможность повысить температуру тела накаливания, что позволяет повысить КПД и приблизить спектр излучения к белому. Колба газонаполненной лампы не так быстро темнеет за счёт осаждения материала тела накала, как у вакуумной лампы.

Конструкция

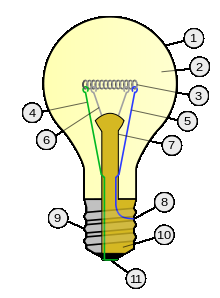

Рис.1 Конструкция современной лампы.

На схеме: 1 — колба; 2 — полость колбы (вакуумированная или наполненная газом); 3 — тело накала; 4, 5 — электроды (токовые вводы); 6 — крючки-держатели тела накала; 7 — ножка лампы; 8 — внешнее звено токоввода, предохранитель; 9 — корпус цоколя; 10 — изолятор цоколя (стекло); 11 — контакт донышка цоколя.

Конструкции ламп накаливания весьма разнообразны и зависят от назначения. Однако общими являются тело накала, колба и токовводы. В зависимости от особенностей конкретного типа лампы могут применяться держатели тела накала различной конструкции; лампы могут изготавливаться бесцокольными или с цоколями различных типов, иметь дополнительную внешнюю колбу и иные дополнительные конструктивные элементы.

В конструкции ламп общего назначения предусматривается предохранитель — звено из ферроникелевого сплава, вваренное в разрыв одного из токовводов и расположенное вне колбы лампы — как правило, в ножке. Назначение предохранителя — предотвратить разрушение колбы при обрыве нити накала в процессе работы. Дело в том, что при этом в зоне разрыва возникает электрическая дуга, которая расплавляет остатки нити, капли расплавленного металла могут разрушить стекло колбы и послужить причиной пожара. Предохранитель рассчитан таким образом, чтобы при зажигании дуги он разрушался под воздействием тока дуги, существенно превышающего номинальный ток лампы. Ферроникелевое звено находится в полости, где давление равно атмосферному, а потому дуга легко гаснет. Из-за малой эффективности в настоящее время отказались от их применения.

Колба

Колба защищает тело накала от воздействия атмосферных газов. Размеры колбы определяются скоростью осаждения материала тела накала.

Газовая среда

Колбы первых ламп были вакуумированы. Большинство современных ламп наполняются химически инертными газами (кроме ламп малой мощности, которые по-прежнему делают вакуумными). Потери тепла, возникающие при этом за счёт теплопроводности, уменьшают путём выбора газа с большой молярной массой. Смеси азота N2 с аргоном Ar являются наиболее распространёнными в силу малой себестоимости, также применяют чистый осушенный аргон, реже — криптон Kr или ксенон Xe (молярные массы: N2 — 28,0134 г/моль; Ar: 39,948 г/моль; Kr — 83,798 г/моль; Xe — 131,293 г/моль).

Галогенная лампа

Особой группой являются галогенные лампы накаливания. Принципиальной их особенностью является введение в полость колбы галогенов или их соединений. В такой лампе испарившийся с поверхности тела накала металл вступает в соединение с галогенами, и затем возвращается на поверхность нити за счёт температурного разложения получившегося соединения. Такие лампы имеют большую температуру спирали, больший КПД и срок службы, меньший размер колбы и другие преимущества.

Тело накала

Формы тел накала весьма разнообразны и зависят от функционального назначения ламп. Наиболее распространённым является из проволоки круглого поперечного сечения, однако находят применение и ленточные тела накала (из металлических ленточек). Поэтому использование выражения «нить накала» нежелательно — более правильным является термин «тело накала», включенный в состав Международного светотехнического словаря.

Тело накала первых ламп изготавливалось из угля (температура возгонки 3559 °C). В современных лампах применяются почти исключительно спирали из вольфрама, иногда осмиево-вольфрамового сплава. Для уменьшения размеров тела накала ему обычно придаётся форма спирали, иногда спираль подвергают повторной или даже третичной спирализации, получая соответственно биспираль или триспираль. КПД таких ламп выше за счёт уменьшения теплопотерь из-за конвекции (уменьшается толщина ленгмюровского слоя).

Электротехнические параметры

Лампы изготавливают для различных рабочих напряжений. Сила тока определяется по закону Ома (I=U/R) и мощность по формуле P=U·I , или P=U²/R. Т. к. металлы имеют малое удельное сопротивление, для достижения такого сопротивления необходим длинный и тонкий провод. Толщина провода в обычных лампах составляет 40—50 микрон.

Так как при включении нить накала находится при комнатной температуре, её сопротивление на порядок меньше рабочего сопротивления. Поэтому при включении протекает очень большой ток (в десять — четырнадцать раз больше рабочего тока). По мере нагревания нити её сопротивление увеличивается и ток уменьшается. В отличие от современных ламп, ранние лампы накаливания с угольными нитями при включении работали по обратному принципу — при нагревании их сопротивление уменьшалось, и свечение медленно нарастало. Возрастающая характеристика сопротивления нити накала (при увеличении тока сопротивление растет) позволяет использовать лампу накаливания в качестве примитивного стабилизатора тока. При этом лампа включается в стабилизируемую цепь последовательно, а среднее значение тока выбирается таким, чтобы лампа работала вполнакала.

В мигающих лампах последовательно с нитью накала встраивается биметаллический переключатель. За счёт этого такие лампы самостоятельно работают в мерцающем режиме.

Цоколь

Форма цоколя с резьбой обычной лампы накаливания была предложена Джозефом Уилсоном Суоном. Размеры цоколей стандартизованы. У ламп бытового применения наиболее распространены цоколи Эдисона E14 (миньон), E27 и E40 (цифра обозначает наружный диаметр в мм). Также встречаются цоколи без резьбы (удержание лампы в патроне происходит за счёт трения или нерезьбовыми сопряжениями — например, байонетным) — британский бытовой стандарт, а также бесцокольные лампы, часто применяемые в автомобилях.

Почти вся подаваемая в лампу энергия превращается в излучение. Потери за счёт теплопроводности и конвекции малы. Для человеческого глаза, однако, доступен только малый диапазон длин волн этого излучения. Основная часть излучения лежит в невидимом инфракрасном диапазоне и воспринимается в виде тепла. Коэффициент полезного действия ламп накаливания достигает при температуре около 3400 K своего максимального значения 15 %. При практически достижимых температурах в 2700 K (обычная лампа на 60 Вт) КПД составляет около 5 %.

С возрастанием температуры КПД лампы накаливания возрастает, но при этом существенно снижается её долговечность. При температуре нити 2700 K время жизни лампы составляет примерно 1000 часов, при 3400 K всего лишь несколько часов. При увеличении напряжения на 20 %, яркость возрастает в два раза. Одновременно с этим время жизни уменьшается на 95 %.

Уменьшение напряжения питания хотя и понижает КПД, но зато увеличивает долговечность. Так понижение напряжения в два раза (напр. при последовательном включении) уменьшает КПД примерно в 4-5 раз, но зато увеличивает время жизни почти в тысячу раз. Этим эффектом часто пользуются, когда необходимо обеспечить надёжное дежурное освещение

Наибольший износ нити накала происходит при резкой подаче напряжения на лампу, поэтому значительно увеличить срок её службы можно используя разного рода устройства плавного запуска.

Вольфрамовая нить накаливания имеет в холодном состоянии удельное сопротивление, которое всего в 2 раза выше, чем сопротивление алюминия. При перегорании лампы часто бывает, что сгорают медные проводки, соединяющие контакты цоколя с держателями спирали. Так, обычная лампа на 60 Вт в момент включения потребляет свыше 700 Вт, а 100-ваттная — более киловатта. По мере прогрева спирали её сопротивление возрастает, а мощность падает до номинальной.

Можно выделить преимущества и недостатки ламп накаливания.

Преимущества ламп накаливания:

- высокий индекс цветопередачи, Ra 100;

- налаженность в массовом производстве;

- малая стоимость;

- небольшие размеры;

- отсутствие пускорегулирующей аппаратуры;

- нечувствительность к ионизирующей радиации;

- чисто активное электрическое сопротивление (единичный коэффициент мощности);

- быстрый выход на рабочий режим;

- невысокая чувствительность к сбоям в питании и скачкам напряжения;

- отсутствие токсичных компонентов и как следствие отсутствие необходимости в инфраструктуре по сбору и утилизации;

- возможность работы на любом роде тока;

- нечувствительность к полярности напряжения;

- возможность изготовления ламп на самое разное напряжение (от долей вольта до сотен вольт);

- отсутствие мерцания при работе на переменном токе (важно на предприятиях);

- отсутствие гудения при работе на переменном токе;

- непрерывный спектр излучения;

- приятный и привычный в быту спектр;

- устойчивость к электромагнитному импульсу;

- возможность использования регуляторов яркости;

- не боятся низкой и повышенной температуры окружающей среды, устойчивы к конденсату.

Недостатки:

- низкая световая отдача;

- относительно малый срок службы;

- хрупкость, чувствительность к удару и вибрации;

- бросок тока при включении (примерно десятикратный);

- при термоударе или разрыве нити под напряжением возможен взрыв баллона;

- резкая зависимость световой отдачи и срока службы от напряжения;

- лампы накаливания представляют пожарную опасность. Через 30 минут после включения ламп накаливания температура наружной поверхности достигает в зависимости от мощности следующих величин: 25 Вт — 100 °C, 40 Вт — 145 °C, 75 Вт — 250 °C, 100 Вт — 290 °C, 200 Вт — 330 °C. При соприкосновении ламп с текстильными материалами их колба нагревается ещё сильнее. Солома, касающаяся поверхности лампы мощностью 60 Вт, вспыхивает примерно через 67 минут.

- нагрев частей лампы требует термостойкой арматуры светильников;

- световой коэффициент полезного действия ламп накаливания, определяемый как отношение мощности лучей видимого спектра к мощности, потребляемой от электрической сети, весьма мал и не превышает 4 %. Включение электролампы через диод, что часто применяется с целью продления ресурса на лестничных площадках, в тамбурах и прочих затрудняющих замену местах, ещё больше усугубляет её недостаток: значительно уменьшается КПД, а также появляется значительное мерцание света.