- •Глава 8 методы генной инженерии. Промышленный синтез белков, инсулина, соматотропина и интерферона

- •8.1. История создания генетической инженерии

- •8.2. Схема строения молекулы днк и триплетность генетического кода

- •Модель днк

- •8.3. Ферменты в генной инженерии

- •8. 4. Технология получения рекомбинантной молекулы днк

- •Рекомбинантной молекулы днк

- •8. 5. Векторы, используемые для клонирования днк

- •8. 6. Экспрессия генов в бактериальных клетках и микроорганизмах

- •До копирования всего структурного гена

- •С большой рибосомной субъединицей

- •В качестве объекта для клонирования и экспрессии

- •8.7. Метод электрофорезного разделения днк и этапы идентификации днк по Саузерну

- •Для электрофореза днк в агаровом геле

- •Идентификации днк методом Саузерн-блот гибридизации

- •8. 8. Секвенирование днк и получение генов

- •Семейства меченных фрагментов днк

- •Полученной методом секвенирования днк

- •Днк ферментативным методом

- •8. 9. Амплификация (увеличение числа копий) фрагментов днк с помощью метода полимеразной цепной реакции (пцр)

- •Фрагмента днк

- •8.10. Генетическая инженерия и ее возможности для практики

- •8. 11. Промышленный синтез белков

- •«Расплодки»

- •8. 12. Биотехнология получения инсулина, гормона роста и интерферона

- •При синтезе интерферона человека в e. Coli.

- •Глава 9

- •9. 2. Трансгенные животные (метод получения)

- •9. 2. 1. Методы введения чужеродного гена в организм животного

- •9.2.2. Создание разных видов трансгенных животных

- •9. 2. 3. Клонирование

- •В яйцеклетку (по Беквисту)

- •Методом пересадки ядер

- •9. 2. 4. Межвидовые пересадки эмбрионов и получение химерных животных

- •9. 2. 5. Получение гомозиготных диплоидных потомков

- •Диплоидных потомков

- •9. 2. 6. Создание партеногенетических животных

- •9. 2. 7. О генетическом риске и биобезопасности в биоинженерии и трансгенных технологиях

- •9. 3. Государственное регулирование безопасности генно-инженерной деятельности в Республике Беларусь

- •Глава 10 иммобилизованные ферменты

- •10. 1. Понятие «инженерная энзимология»

- •И иммобилизация ферментов

- •И Saccharomyces carlsberqensis, используемые для получения фермента инвертазы

- •10.2. Механизм биотехнологического действия ферментов

- •10. 3. Технология глубинного культивирования микроорганизмов – продуцентов ферментов.

- •10. 4. Технология выделения и очистки ферментных препаратов

- •10. 5. Иммобилизованные ферменты. Методы иммобилизации

- •10. 6. Практическое применение иммобилизованных ферментов

- •При растворении тромбов в кровеносных сосудах

- •«Искусственная почка»

- •Глава 11

- •Гидроксилирование кортизола

- •11. 2. Методы контроля репродуктивной функции у животных

- •11. 3. Нейро-гуморальная регуляция внутрияичниковых процессов. Рост и развитие эмбрионов

- •Внутрияичниковых процессов

- •11. 4. Биотехнология получения потомков животных желаемого пола

- •Быков производителей по полу

- •Глава 12 получение аминокислот и белка одноклеточных организмов

- •12.1. Содержание незаменимых аминокислот в белках некоторых микроорганизмов

- •12. 2. Выращивание кормовых дрожжей

- •12.3. Белковые концентраты из бактерий

- •На газообразных углеводородах

- •12.4. Кормовые белки из водорослей

- •12. 5. Белки микроскопических грибов

- •12. 6. Кормовые белковые концентраты из растений

- •12. 7. Производство незаменимых аминокислот

- •Из аспарагиновой кислоты

- •12. 8. Производство кормовых витаминных препаратов

- •12. 9. Кормовые липиды

- •12. 10. Производство ферментных препаратов

- •Глава 13

- •13. 2. Результаты использования пребиотиков

- •13. 3. Эффективность использования гербиотиков и симбиотиков

- •13. 4. Результаты применение заквасок для силосования

- •Заключение

- •Литература Основная

- •Дополнительная

- •Содержание

До копирования всего структурного гена

Информация о генах, кодирующих белки (структурных генах), расшифровывается в ходе двух последовательных процессов:

-синтеза РНК (транскрипция);

- синтеза белка (трансляция).

Эти процессы обеспечивают правильный перевод зашифрованной в ДНК генетической информации с языка нуклеотидов на язык аминокислот. Последовательность аминокислот в белке задает его структуру и функцию. Когда у клетки возникает потребность в каком-то белке, то включается транскрипция соответствующего структурного гена, а когда такая потребность исчезает, транскрипция выключается.

Транскрипция начинается со связывания РНК–полимеразы с промотором. Далее последовательно копируется весь структурный ген (кодирующая область) – от первого нуклеотида до последнего – с образованием матричной РНК (м-РНК; рис. 8.14; 1).

У эукарио, в большинстве структурных генов кодирующие области (экзоны) чередуются с некодирующими областями (интронами; Рис. 8.14; 2).

Экзон – это кодирующая (несущая информацию) область гена (Рис. 8.14;3).

В клетке первичная РНК подвергается модификации, в результате которой участки, соответствующие интронам, вырезаются с помощью ферментов (Рис. 8.14; 4).

Экзонные последовательности сшиваются друг с другом «торец» в «торец» (сплайсинг) с образованием функциональной мРНК. Этот процесс называется сплайсингом или процессингом РНК (Рис. 8.14;5).

Трансляция – это синтез белков на матричной РНК (м-РНК); он происходит при участии транспортной РНК (т-РНК), ферментов и различных белковых факторов.

Экспрессия структурных генов осуществляется под строгим контролем регуляторных систем, запускающих транскрипцию только в том случае, когда возникает потребность в определенном белке.

Трансляция.

Трансляция начинается со связывания м-РНК с малой рибосомной субъединицей. Затем происходит комплементарное спаривание первого кодона м-РНК с антикодоном инициаторной транспортной РНК, несущей метионин. К образовавшемуся комплексу присоединяется большая рибосомная субъединица и образуется комплекс инициации, готовый к синтезу полипептидной цепи (рис. 8.15).

Рис. 8.15. Комплекс инициации

С большой рибосомной субъединицей

После образования инициаторного комплекса активируется следующий кодон матричной РНК. Он спаривается с антикодоном транспортной РНК, несущей соответствующую аминокислоту, закодированную в триплете.

Первая аминокислота в полипептидной цепи, метионин, соединяется со следующей с помощью пептидной связи и отщепляется от транспортной РНК.

Свободная транспортная РНК покидает рибосому. Рибосомный комплекс перемещается вдоль молекулы матричной РНК, и комплекс транспортной РНК с присоединенными аминокислотами занимает освобожденное место.

Следующий конец матричной РНК становится активированным и спаривается с соответствующим антикодоном транспортной РНК, несущим следующую аминокислоту. Эти события повторяются до тех пор, пока рибосома не дойдет до конца (рис. 8.16).

Рис. 8.16. Конечная точка прохождения рибосомы

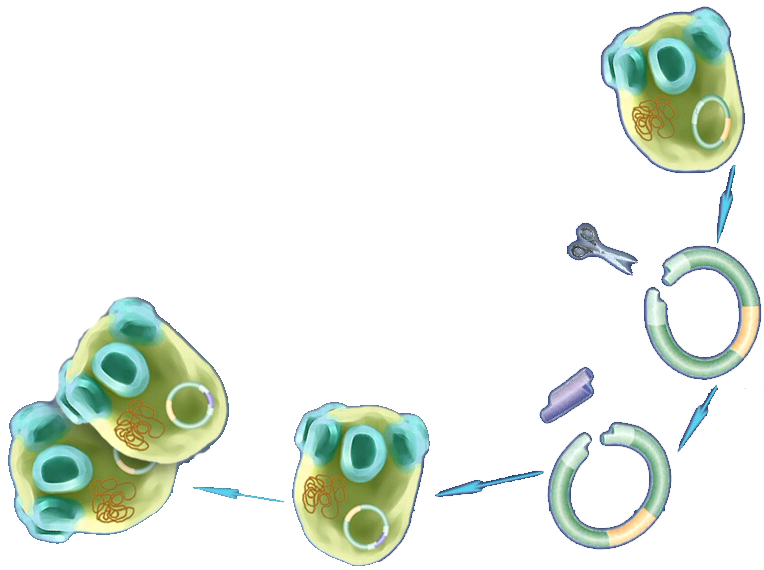

Введение генов в бактерию и их экспрессия.

Для введения генов в бактерии фрагменты геномной ДНК изменяют, удаляя из них некодирующие области и участки соседних генов, в следующей последовательности:

1. Для введения генов в клетки прокариот подбирают соответствующий вектор, способный проникнуть в клетку реципиента. Чаще всего используют ДНК–фаг или плазмиду бактерий.

2. Плазмиду разрезают рестриктазой для образования «липких концов».

3. При необходимости производят надстройку концов ДНК у вектора, чтобы они были комплементарны концам ДНК вводимого гена.

4. ДНК донора разрушают рестриктазами для выделения генов.

5. Для введения генов в бактерии фрагменты геномной ДНК изменяют, удаляя из них некодирующие области и участки соседних генов.

6. При объединении в одном растворе ДНК вводимого гена и ДНК вектора, комплементарные концы «слипаются» и образуются водородные связи. С помощью ДНК-лигазы сшивают цепи гибридной ДНК.

7. Образованная гибридная молекула вводится в клетку бактерии-реципиента.

8. У прокариот структурный ген представляет собой непрерывный участок молекулы ДНК, а включение и выключение транскрипции обеспечивается дополнительными факторами транскрипции, которые связываются с соответствующими участками ДНК.

В бактериальной клетке содержится 2-3 тысячи различных белков, каждая из форм которых составляет в среднем 0,04% от их общей массы. При клонировании и экспрессии в бактериях чужеродного гена доля кодируемого им индивидуального белка может достигать 40%. Клетки, в которых эта величина составляет 2% и более, называется суперпродуцентами. В целях создания оптимальных условий для наращивания культуры и синтеза в ней высоких концентраций белков, экспрессию клонируемых генов у бактерий продуцентов включают только на поздних стадиях их развития.

Экспрессия генов в дрожжах.

Дрожжевые клетки удобно использовать для получения разнообразных продуктов промышленного назначения. Преимуществами дрожжей, по сравнению с бактериями, является их рост на дешёвых субстратах и высокая генетическая стабильность при промышленном культивировании. Экспериментировать с дрожжевыми клетками легко, так как они имеют сравнительно малый размер генома и короткое время регенерации (несколько часов). В качестве объекта для клонирования и экспрессии рекомбинантных ДНК чаще всего используют Saccharomyces cerevisiae (рис. 8.17; 1 –экспрессирование; 2 - клонирование).

2

1

Рис. 8.17. Схема применения Saccharomyces cerevisiae