- •Глава 8 методы генной инженерии. Промышленный синтез белков, инсулина, соматотропина и интерферона

- •8.1. История создания генетической инженерии

- •8.2. Схема строения молекулы днк и триплетность генетического кода

- •Модель днк

- •8.3. Ферменты в генной инженерии

- •8. 4. Технология получения рекомбинантной молекулы днк

- •Рекомбинантной молекулы днк

- •8. 5. Векторы, используемые для клонирования днк

- •8. 6. Экспрессия генов в бактериальных клетках и микроорганизмах

- •До копирования всего структурного гена

- •С большой рибосомной субъединицей

- •В качестве объекта для клонирования и экспрессии

- •8.7. Метод электрофорезного разделения днк и этапы идентификации днк по Саузерну

- •Для электрофореза днк в агаровом геле

- •Идентификации днк методом Саузерн-блот гибридизации

- •8. 8. Секвенирование днк и получение генов

- •Семейства меченных фрагментов днк

- •Полученной методом секвенирования днк

- •Днк ферментативным методом

- •8. 9. Амплификация (увеличение числа копий) фрагментов днк с помощью метода полимеразной цепной реакции (пцр)

- •Фрагмента днк

- •8.10. Генетическая инженерия и ее возможности для практики

- •8. 11. Промышленный синтез белков

- •«Расплодки»

- •8. 12. Биотехнология получения инсулина, гормона роста и интерферона

- •При синтезе интерферона человека в e. Coli.

- •Глава 9

- •9. 2. Трансгенные животные (метод получения)

- •9. 2. 1. Методы введения чужеродного гена в организм животного

- •9.2.2. Создание разных видов трансгенных животных

- •9. 2. 3. Клонирование

- •В яйцеклетку (по Беквисту)

- •Методом пересадки ядер

- •9. 2. 4. Межвидовые пересадки эмбрионов и получение химерных животных

- •9. 2. 5. Получение гомозиготных диплоидных потомков

- •Диплоидных потомков

- •9. 2. 6. Создание партеногенетических животных

- •9. 2. 7. О генетическом риске и биобезопасности в биоинженерии и трансгенных технологиях

- •9. 3. Государственное регулирование безопасности генно-инженерной деятельности в Республике Беларусь

- •Глава 10 иммобилизованные ферменты

- •10. 1. Понятие «инженерная энзимология»

- •И иммобилизация ферментов

- •И Saccharomyces carlsberqensis, используемые для получения фермента инвертазы

- •10.2. Механизм биотехнологического действия ферментов

- •10. 3. Технология глубинного культивирования микроорганизмов – продуцентов ферментов.

- •10. 4. Технология выделения и очистки ферментных препаратов

- •10. 5. Иммобилизованные ферменты. Методы иммобилизации

- •10. 6. Практическое применение иммобилизованных ферментов

- •При растворении тромбов в кровеносных сосудах

- •«Искусственная почка»

- •Глава 11

- •Гидроксилирование кортизола

- •11. 2. Методы контроля репродуктивной функции у животных

- •11. 3. Нейро-гуморальная регуляция внутрияичниковых процессов. Рост и развитие эмбрионов

- •Внутрияичниковых процессов

- •11. 4. Биотехнология получения потомков животных желаемого пола

- •Быков производителей по полу

- •Глава 12 получение аминокислот и белка одноклеточных организмов

- •12.1. Содержание незаменимых аминокислот в белках некоторых микроорганизмов

- •12. 2. Выращивание кормовых дрожжей

- •12.3. Белковые концентраты из бактерий

- •На газообразных углеводородах

- •12.4. Кормовые белки из водорослей

- •12. 5. Белки микроскопических грибов

- •12. 6. Кормовые белковые концентраты из растений

- •12. 7. Производство незаменимых аминокислот

- •Из аспарагиновой кислоты

- •12. 8. Производство кормовых витаминных препаратов

- •12. 9. Кормовые липиды

- •12. 10. Производство ферментных препаратов

- •Глава 13

- •13. 2. Результаты использования пребиотиков

- •13. 3. Эффективность использования гербиотиков и симбиотиков

- •13. 4. Результаты применение заквасок для силосования

- •Заключение

- •Литература Основная

- •Дополнительная

- •Содержание

8. 6. Экспрессия генов в бактериальных клетках и микроорганизмах

Основной единицей наследственности любого организма являются гены. Они представляют собой участки молекулы ДНК, расположенной в хромосоме. В простейшем случае - один ген содержит информацию о структуре одного белка, в более сложном – о нескольких белках. Информация о генах, их положении в геноме и методах получения важна для генетической инженерии.

Гены определяют все характерные признаки и свойства живых организмов. При половом размножении образуется рекомбинантная ДНК, которая содержит генетическую информацию обоих родителей. Генная инженерия позволяет создать организмы с новыми наследственными признаками. Для достижения этого необходимо встроить (клонировать) природный или искусственно синтезированный ген в вирусы, бактериальную плазмиду или любые другие векторные системы, а затем перенести в геном хозяина-реципиента таким образом, чтобы встроенный ген сохранял способность экспрессировать белок (рис. 8.12).

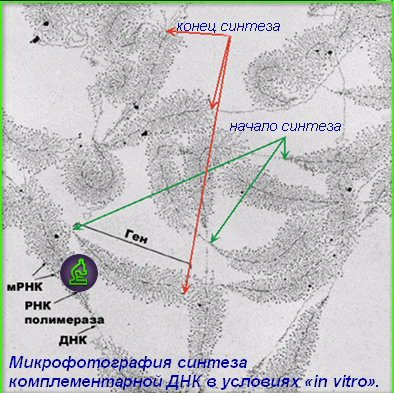

Рис. 8.12. Синтезирование гена для последующего встраивания его в векторные системы

Процесс разделения геномной ДНК на элементы и введение этих элементов в клетки-хозяева называется созданием геномной библиотеки (банки генов, банки клонов). Один из способов создания геномной библиотеки ДНК состоит в обработке донорской ДНК рестриктазой. Гидролиз проводят в мягких условиях, чтобы происходило лишь частичное расщепление. В результате образуются ферменты разных размеров, однако крупные не используются. Полная библиотека содержит весь геном данного организма.

При рестрикции ДНК образуется смесь разнообразных фрагментов, и после их лигирования с векторной ДНК возникает множество различных комбинаций. Необходимо уметь распознавать те реципиентные клетки, которые содержат ДНК с нужной нуклеотидной последовательностью. Для этого используют различные системы скрининга (поиски генов).

Следовательно, один ген содержит информацию о структуре одного белка, в более сложном варианте – о нескольких белках. Такая информация о положении генов в геноме важна для генетической инженерии.

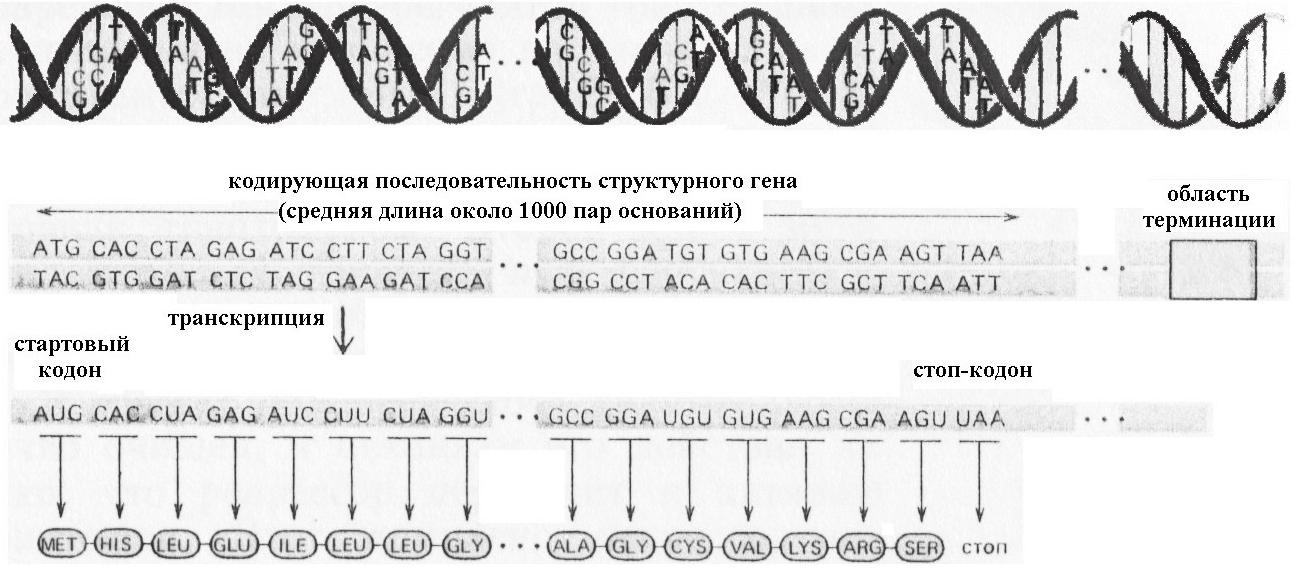

Экспрессия гена – реализация генетической информации, закодированной в ДНК, путём её транскрипции и трансляции и-РНК.

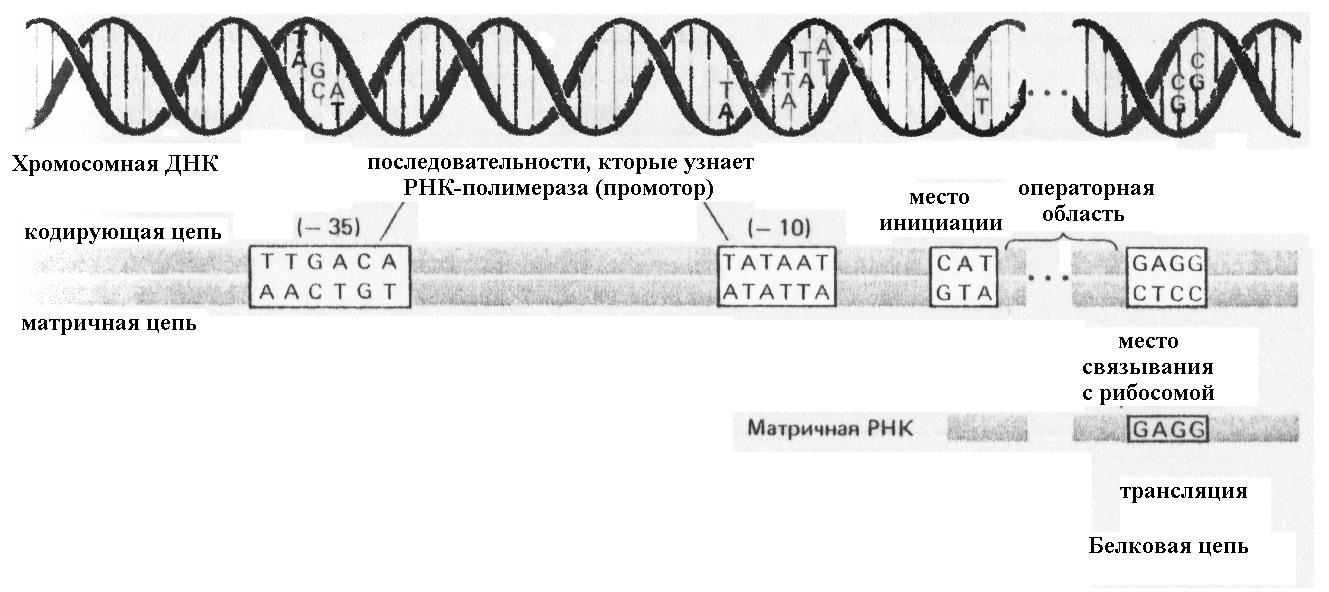

Механизмы экспрессии генов у прокариот сегодня хорошо изучены и понятны благодаря многолетним фундаментальным молекулярно-биологическим исследованиям бактерии E. coli и некоторых её фагов. Начальным этапом экспрессии является процесс транскрипции, при котором фрагмент РНК-полимераза распознаёт на ДНК специфические последовательности, называемыми промоторами (участки генов, ответственных за начало их транскрипции). Присоединившись к ДНК в области промотора, РНК-полимераза расплетает двойную спираль ДНК и в присутствии субстратов начинает синтезировать нить м-РНК, комплементарную одной из нитей ДНК. Копируемая нить называется «значащей» нитью. При этом при одинаковых условиях с одних промоторов (сильных) синтез РНК начинается часто, с других (слабых) – редко.

В настоящее время расшифрованы нуклеотидные последовательности более 100 промоторов из E. coli и её фагов и многие десятки – из других бактерий. Установлено, что нуклеотидные последовательности в консервативных областях (районы «-10» и «-35»; рис. 8.13) и расстояние между ними определяют силу промотора.

Рис. 8.13. Реализация генетической информации у бактерий

Видно, что даже в консервативных областях, например в области «- 10 » имеется усреднённая последовательность для E. coli – ТАТААТ, или в области «-35 » (усреднённая последовательность ТТGCA), у разных промоторов наблюдаются отличия по 1-3 нуклеотидам.

Промоторы разных бактерий близки по строению, что подтверждается не только структурой, но и их способностью инициировать транскрипцию при переносе в другой вид бактерий. При таком переносе эффективность работы промотора может быть снижена в десятки раз.

Поскольку эффективность определяется строением и специфичностью РНК-полимеразы клетки хозяина, то практически все гены бацилл, перенесённые в клетки E.coli вместе со своими промоторами, экспрессируются в этом организме. Вместе с тем, почти все гены E. coli, перенесённые в Bac. subtilis, не экспрессируются. Это означает более широкую специфичность РНК-полимеразы E.coli по сравнению с РНК-полимеразой Bac. subtilis.

Следовательно, первым условием экспрессии чужеродного гена в микроорганизмах должно быть наличие перед этим геном сильного промотора, распознаваемого РНК-полимеразой клетки-хозяина.

Для практических целей удобно использовать регулируемую экспрессию, так как не только сверхсинтез РНК, но и особенно сверхсинтез многих белков может оказаться гибельным для клетки. При таком подходе в процессе периодической ферментации в первой её фазе, когда происходит рост клеток и накопление биомассы, экспрессия клонированных чужеродных генов не происходит. Затем на втором этапе внешний индуктор (химическое вещество, температура) запускает сверхсинтез нужного белка.

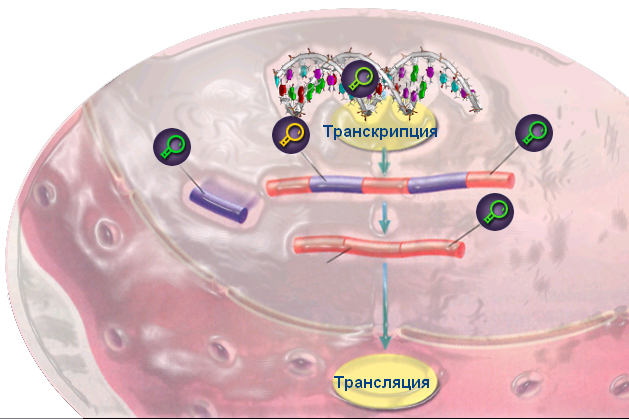

Перенос генетической информации от чужеродной ДНК к белкам является основой экспрессии генов, которая осуществляется благодаря реализации их транскрипции и трансляции.

Транскрипция.

Транскрипция, или процесс синтеза РНК по матрице ДНК, определяется степенью сродства фермента РНК-полимеразы к промотору, представляющему последовательность нуклеотидных пар, опознаваемую РНК-полимеразой (рис. 8.14). Сам синтез белка на РНК, происходящий в рибосомах, зависит от стабильности РНК и её способности соединиться с рибосомами для образования белка. Такая последовательность передачи наследственной информации по пути: ДНК » РНК » белок – универсальна.

4 2 1 3 5

Рис. 8.14. Схема транскрипции РНК-полимеразы с промотором