- •Глава 8 методы генной инженерии. Промышленный синтез белков, инсулина, соматотропина и интерферона

- •8.1. История создания генетической инженерии

- •8.2. Схема строения молекулы днк и триплетность генетического кода

- •Модель днк

- •8.3. Ферменты в генной инженерии

- •8. 4. Технология получения рекомбинантной молекулы днк

- •Рекомбинантной молекулы днк

- •8. 5. Векторы, используемые для клонирования днк

- •8. 6. Экспрессия генов в бактериальных клетках и микроорганизмах

- •До копирования всего структурного гена

- •С большой рибосомной субъединицей

- •В качестве объекта для клонирования и экспрессии

- •8.7. Метод электрофорезного разделения днк и этапы идентификации днк по Саузерну

- •Для электрофореза днк в агаровом геле

- •Идентификации днк методом Саузерн-блот гибридизации

- •8. 8. Секвенирование днк и получение генов

- •Семейства меченных фрагментов днк

- •Полученной методом секвенирования днк

- •Днк ферментативным методом

- •8. 9. Амплификация (увеличение числа копий) фрагментов днк с помощью метода полимеразной цепной реакции (пцр)

- •Фрагмента днк

- •8.10. Генетическая инженерия и ее возможности для практики

- •8. 11. Промышленный синтез белков

- •«Расплодки»

- •8. 12. Биотехнология получения инсулина, гормона роста и интерферона

- •При синтезе интерферона человека в e. Coli.

- •Глава 9

- •9. 2. Трансгенные животные (метод получения)

- •9. 2. 1. Методы введения чужеродного гена в организм животного

- •9.2.2. Создание разных видов трансгенных животных

- •9. 2. 3. Клонирование

- •В яйцеклетку (по Беквисту)

- •Методом пересадки ядер

- •9. 2. 4. Межвидовые пересадки эмбрионов и получение химерных животных

- •9. 2. 5. Получение гомозиготных диплоидных потомков

- •Диплоидных потомков

- •9. 2. 6. Создание партеногенетических животных

- •9. 2. 7. О генетическом риске и биобезопасности в биоинженерии и трансгенных технологиях

- •9. 3. Государственное регулирование безопасности генно-инженерной деятельности в Республике Беларусь

- •Глава 10 иммобилизованные ферменты

- •10. 1. Понятие «инженерная энзимология»

- •И иммобилизация ферментов

- •И Saccharomyces carlsberqensis, используемые для получения фермента инвертазы

- •10.2. Механизм биотехнологического действия ферментов

- •10. 3. Технология глубинного культивирования микроорганизмов – продуцентов ферментов.

- •10. 4. Технология выделения и очистки ферментных препаратов

- •10. 5. Иммобилизованные ферменты. Методы иммобилизации

- •10. 6. Практическое применение иммобилизованных ферментов

- •При растворении тромбов в кровеносных сосудах

- •«Искусственная почка»

- •Глава 11

- •Гидроксилирование кортизола

- •11. 2. Методы контроля репродуктивной функции у животных

- •11. 3. Нейро-гуморальная регуляция внутрияичниковых процессов. Рост и развитие эмбрионов

- •Внутрияичниковых процессов

- •11. 4. Биотехнология получения потомков животных желаемого пола

- •Быков производителей по полу

- •Глава 12 получение аминокислот и белка одноклеточных организмов

- •12.1. Содержание незаменимых аминокислот в белках некоторых микроорганизмов

- •12. 2. Выращивание кормовых дрожжей

- •12.3. Белковые концентраты из бактерий

- •На газообразных углеводородах

- •12.4. Кормовые белки из водорослей

- •12. 5. Белки микроскопических грибов

- •12. 6. Кормовые белковые концентраты из растений

- •12. 7. Производство незаменимых аминокислот

- •Из аспарагиновой кислоты

- •12. 8. Производство кормовых витаминных препаратов

- •12. 9. Кормовые липиды

- •12. 10. Производство ферментных препаратов

- •Глава 13

- •13. 2. Результаты использования пребиотиков

- •13. 3. Эффективность использования гербиотиков и симбиотиков

- •13. 4. Результаты применение заквасок для силосования

- •Заключение

- •Литература Основная

- •Дополнительная

- •Содержание

12. 6. Кормовые белковые концентраты из растений

В поисках источников полноценного кормового пищевого белка учёные уже давно обратили внимание, что дикие травоядные животные, для которых единственным источником белка являются пастбищные травянистые растения, нормально развиваются и не имеют каких либо отклонений в обмене веществ, связанных с недостатком незаменимых аминокислот. Всё это свидетельствует о том, что белки вегетативной массы трав и других растений имеют хорошо сбалансированный аминокислотный состав. Они различаются в основном по интенсивности синтеза белков, тогда как аминокислотный состав их белков довольно близок (табл. 12. 3).

Таблица 12.3. Содержание незаменимых аминокислот в белках вегетативной массы травянистых растений (г на 100 г белка)

Аминокислота |

Белки травянистых растений |

Эталон ФАО |

Изолейцин |

4,5-5,5 |

4,2 |

Лейцин |

8,8-10,2 |

4,8 |

Лизин |

5,6-7,3 |

4,2 |

Метионин |

1,6-2,6 |

2,2 |

Фенилаланин |

5,5-6,8 |

2,8 |

Треонин |

4,7-5,3 |

2,8 |

Триптофан |

1,2-2,3 |

1,2 |

Валин |

5,9-6,9 |

4,2 |

По содержанию всех аминокислот белки трав значительно превышают эталон ФАО, и только лишь некоторый дефицит отмечается по количеству метионина.

Опыты показывают, что из всех травянистых растений наиболее высокую биологическую ценность белков имеют бобовые кормовые травы (80-90%), несколько ниже биологическая ценность белков у мятликовых трав (75-85%). Бобовые растения также отличаются более высоким содержанием белков в вегетативной массе (15-25% от сухой массы), чем мятликовые травы (8-15%). Особенно много белков содержится в листьях люцерны.

Благоприятный аминокислотный состав белков вегетативной массы трав, а также способность многих из них к интенсивному синтезу в листьях белковых веществ послужили реальной основой для разработки технологии извлечения из растительной массы белков с целью их использования на кормовые и пищевые нужды. Первые такие опыты относятся к 1773 г. Белки в этих опытах выделяли из растений путём отжатия сока.

Однако позднее было выяснено, что в растительном соке содержится много вредных примесей, таких как фенолы, тяжёлые металлы, ингибиторы трипсина (фермент желудочного сока человека и животных), гемолизирующие вещества (свёртывающие кровь), нуклеиновые кислоты, алкалоиды, продукты разложения хлорофилла. Больше таких веществ - в ядре, хлоропластах, митохондриях и меньше в цитоплазме. Исходя из этого, для использования на кормовые и пищевые цели наиболее пригодны цитоплазматические белки.

В России промышленное производство белков из растительных соков впервые было организовано в 1942 г., когда выпускался белковый концентрат, содержащий в значительном количестве провитамин А – каротин. В этот период он в основном использовался для лечения раненых. К началу 1970-х годов были разработаны технологии получения растительного белка для пищевых целей и использования в животноводстве.

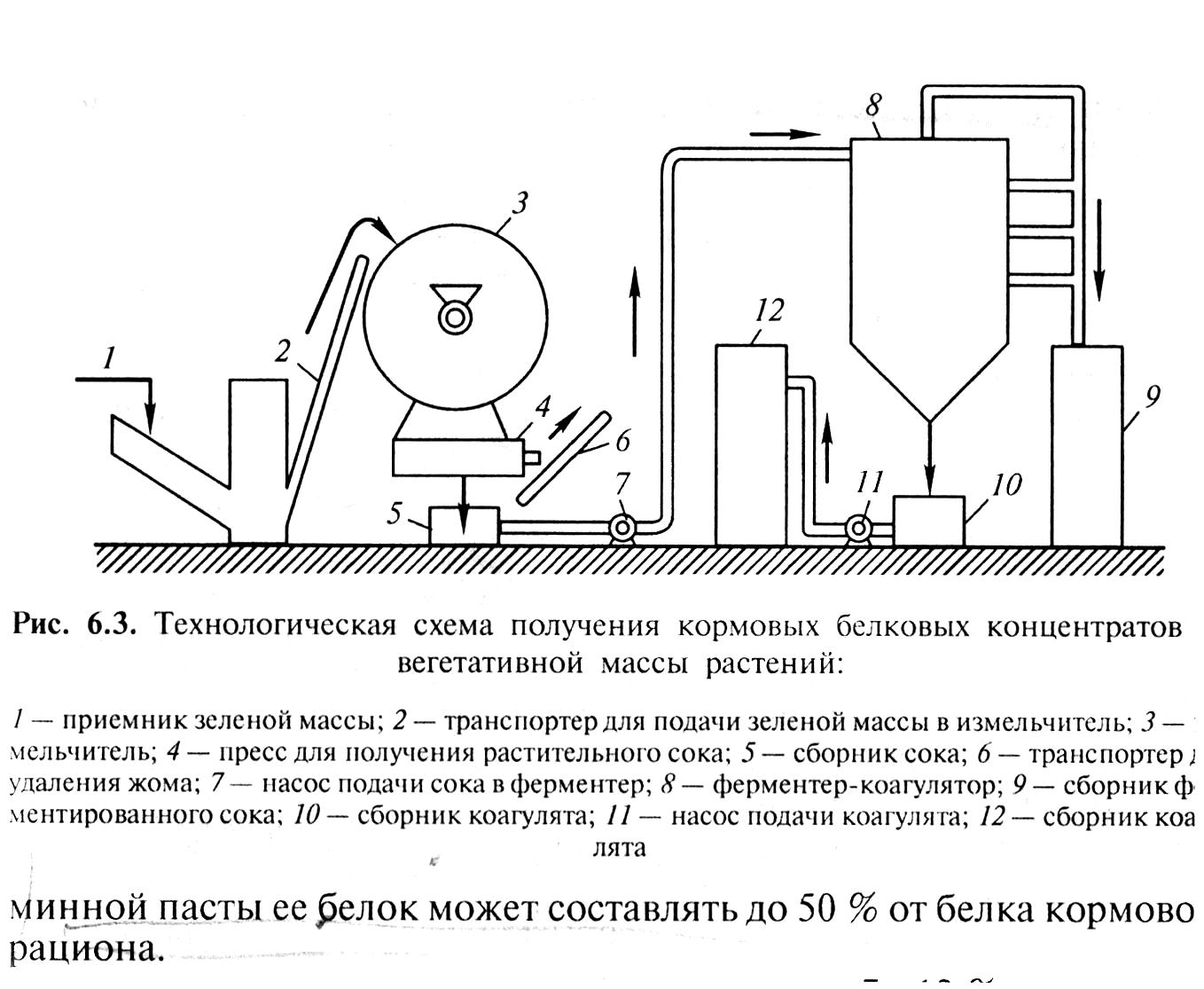

Небольшие промышленные установки для получения кормовых белковых концентратов из вегетативной массы растений могут размещаться на территории любого хозяйства, имеющего собственный кормоцех. Технологическая схема работы такой установки показана на рис. 12. 3. Технология приготовления белковых концентратов включает:

1. Измельчение растительной массы;

2. Отжим сока;

3. Коагуляцию сока;

4.Разделение коагулята на зелёную творогообразную массу и коричневый сок;

5. Консервирование белково-витаминной пасты.

Рис. 12.3. Технологическая схема получения кормовых белковых концентратов из вегетативной массы растений:

1 - приемник зеленой массы; 2 - транспортер для подачи зеленой массы в измельчитель; 3 - измельчитель; 4 - пресс для получения растительного сока; 5 - сборник сока; 6 - транспортер для удаления жома; 7 - насос подачи сока в ферментер; 8 - ферментер-коагулятор; 9 - сборник ферментированного сока; 10 - сборник коагулята; 11 - насос подачи коагулята; 12 - сборник коагулята.

Таким образом, в результате переработки растительной массы могут быть получены три вида кормов: 1.Белковый коагулят, из которого получают белково-витаминную пасту; 2.Ферментированный сок, образующийся после отделения белкового коагулята; 3.Остатки растительного материала после отжатия сока в виде жома.

Белковый коагулят, содержащий 12-22% белков на сухую массу, обычно скармливают животным в зимний период. При пониженной температуре он может храниться без добавления консервантов в течение месяца. При скармливании жвачным животным белково-витаминной пасты её белок может составлять до 50% от белка кормового рациона.

Ферментированный коричневый сок содержит 7-12% сухого вещества, 1-3% белков, 1-1,5% органических кислот, 4-5% безазотистых экстрактивных веществ (сумма легкоусвояемых углеводов), 1-2% зольных веществ, 40-50 мг% каротина. Он используется для добавления в корм сельскохозяйственным животным (свиньям, например, 1,5 л на голову в сутки). Кроме того, коричневый сок можно перерабатывать в кормовые дрожжи.

Жом также может быть использован для кормления животных, в его сухом веществе содержится 12-17% белков, 3-4% сырого жира, 8-9% зольных веществ, 35% сырой клетчатки.

Обычно для получения белково-витаминной пасты используют листья люцерны, клевера, сахарной свеклы. Белковую массу из листьев сахарной свеклы при соответствующей очистке можно также перерабатывать в пищевой белок.