- •Глава 8 методы генной инженерии. Промышленный синтез белков, инсулина, соматотропина и интерферона

- •8.1. История создания генетической инженерии

- •8.2. Схема строения молекулы днк и триплетность генетического кода

- •Модель днк

- •8.3. Ферменты в генной инженерии

- •8. 4. Технология получения рекомбинантной молекулы днк

- •Рекомбинантной молекулы днк

- •8. 5. Векторы, используемые для клонирования днк

- •8. 6. Экспрессия генов в бактериальных клетках и микроорганизмах

- •До копирования всего структурного гена

- •С большой рибосомной субъединицей

- •В качестве объекта для клонирования и экспрессии

- •8.7. Метод электрофорезного разделения днк и этапы идентификации днк по Саузерну

- •Для электрофореза днк в агаровом геле

- •Идентификации днк методом Саузерн-блот гибридизации

- •8. 8. Секвенирование днк и получение генов

- •Семейства меченных фрагментов днк

- •Полученной методом секвенирования днк

- •Днк ферментативным методом

- •8. 9. Амплификация (увеличение числа копий) фрагментов днк с помощью метода полимеразной цепной реакции (пцр)

- •Фрагмента днк

- •8.10. Генетическая инженерия и ее возможности для практики

- •8. 11. Промышленный синтез белков

- •«Расплодки»

- •8. 12. Биотехнология получения инсулина, гормона роста и интерферона

- •При синтезе интерферона человека в e. Coli.

- •Глава 9

- •9. 2. Трансгенные животные (метод получения)

- •9. 2. 1. Методы введения чужеродного гена в организм животного

- •9.2.2. Создание разных видов трансгенных животных

- •9. 2. 3. Клонирование

- •В яйцеклетку (по Беквисту)

- •Методом пересадки ядер

- •9. 2. 4. Межвидовые пересадки эмбрионов и получение химерных животных

- •9. 2. 5. Получение гомозиготных диплоидных потомков

- •Диплоидных потомков

- •9. 2. 6. Создание партеногенетических животных

- •9. 2. 7. О генетическом риске и биобезопасности в биоинженерии и трансгенных технологиях

- •9. 3. Государственное регулирование безопасности генно-инженерной деятельности в Республике Беларусь

- •Глава 10 иммобилизованные ферменты

- •10. 1. Понятие «инженерная энзимология»

- •И иммобилизация ферментов

- •И Saccharomyces carlsberqensis, используемые для получения фермента инвертазы

- •10.2. Механизм биотехнологического действия ферментов

- •10. 3. Технология глубинного культивирования микроорганизмов – продуцентов ферментов.

- •10. 4. Технология выделения и очистки ферментных препаратов

- •10. 5. Иммобилизованные ферменты. Методы иммобилизации

- •10. 6. Практическое применение иммобилизованных ферментов

- •При растворении тромбов в кровеносных сосудах

- •«Искусственная почка»

- •Глава 11

- •Гидроксилирование кортизола

- •11. 2. Методы контроля репродуктивной функции у животных

- •11. 3. Нейро-гуморальная регуляция внутрияичниковых процессов. Рост и развитие эмбрионов

- •Внутрияичниковых процессов

- •11. 4. Биотехнология получения потомков животных желаемого пола

- •Быков производителей по полу

- •Глава 12 получение аминокислот и белка одноклеточных организмов

- •12.1. Содержание незаменимых аминокислот в белках некоторых микроорганизмов

- •12. 2. Выращивание кормовых дрожжей

- •12.3. Белковые концентраты из бактерий

- •На газообразных углеводородах

- •12.4. Кормовые белки из водорослей

- •12. 5. Белки микроскопических грибов

- •12. 6. Кормовые белковые концентраты из растений

- •12. 7. Производство незаменимых аминокислот

- •Из аспарагиновой кислоты

- •12. 8. Производство кормовых витаминных препаратов

- •12. 9. Кормовые липиды

- •12. 10. Производство ферментных препаратов

- •Глава 13

- •13. 2. Результаты использования пребиотиков

- •13. 3. Эффективность использования гербиотиков и симбиотиков

- •13. 4. Результаты применение заквасок для силосования

- •Заключение

- •Литература Основная

- •Дополнительная

- •Содержание

12. 2. Выращивание кормовых дрожжей

Дрожжи впервые стали использовать как источник белка для человека и животных в Германии во время первой мировой войны, когда была разработана промышленная технология культивирования пивных дрожжей (Saccharomyces cerevisiae), предназначенных для добавления в продукты питания. В России первый завод по производству кормовых дрожжей был пущен в 1935 году. Дрожжи выращивали на гидролизатах из отходов древесины, которые при гидролизе образуют легкоусвояемые для микроорганизмов формы углеводов. В настоящее время российской биотехнической промышленностью на основе гидролиза растительного сырья производится значительный объём кормовых дрожжей для сельского хозяйства.

В качестве исходного сырья для такого получения кормового белка обычно используются отходы целлюлозной и деревообрабатывающей промышленности солома, корзинки подсолнечника, льняная костра, стержни кукурузных початков, свекловичная меласса, картофельная мезга, пивная дробина, торф, барда спиртовых производств, отходы молочной промышленности.

Этапы технологического процесса получения кормового белка:

1. Измельчённое растительное сырьё, содержащее большое количество клетчатки, подвергается кислотному гидролизу при повышенном давлении и температуре, в результате чего 60-65% содержащихся в них полисахаридов гидролизуются до моносахаридов;

2. Полученный гидролизат отделяют от лигнина, избыток кислоты, применяемой для гидролиза, нейтрализуют известковым молоком или аммиачной водой;

3.После охлаждения и отстаивания в гидролизат добавляют минеральные соли, витамины и другие вещества, необходимые для жизнедеятельности микроорганизмов;

4. Полученная таким образом питательная среда подаётся в ферментёрный цех, где осуществляется выращивание дрожжей.

5. Для культивирования на гидролизатах растительных отходов наиболее эффективны дрожжи родов Candida, Torulopsis, Saccharomyces. При оптимальных условиях из 1 т отходов хвойной древесины можно получить 200 кг кормовых дрожжей.

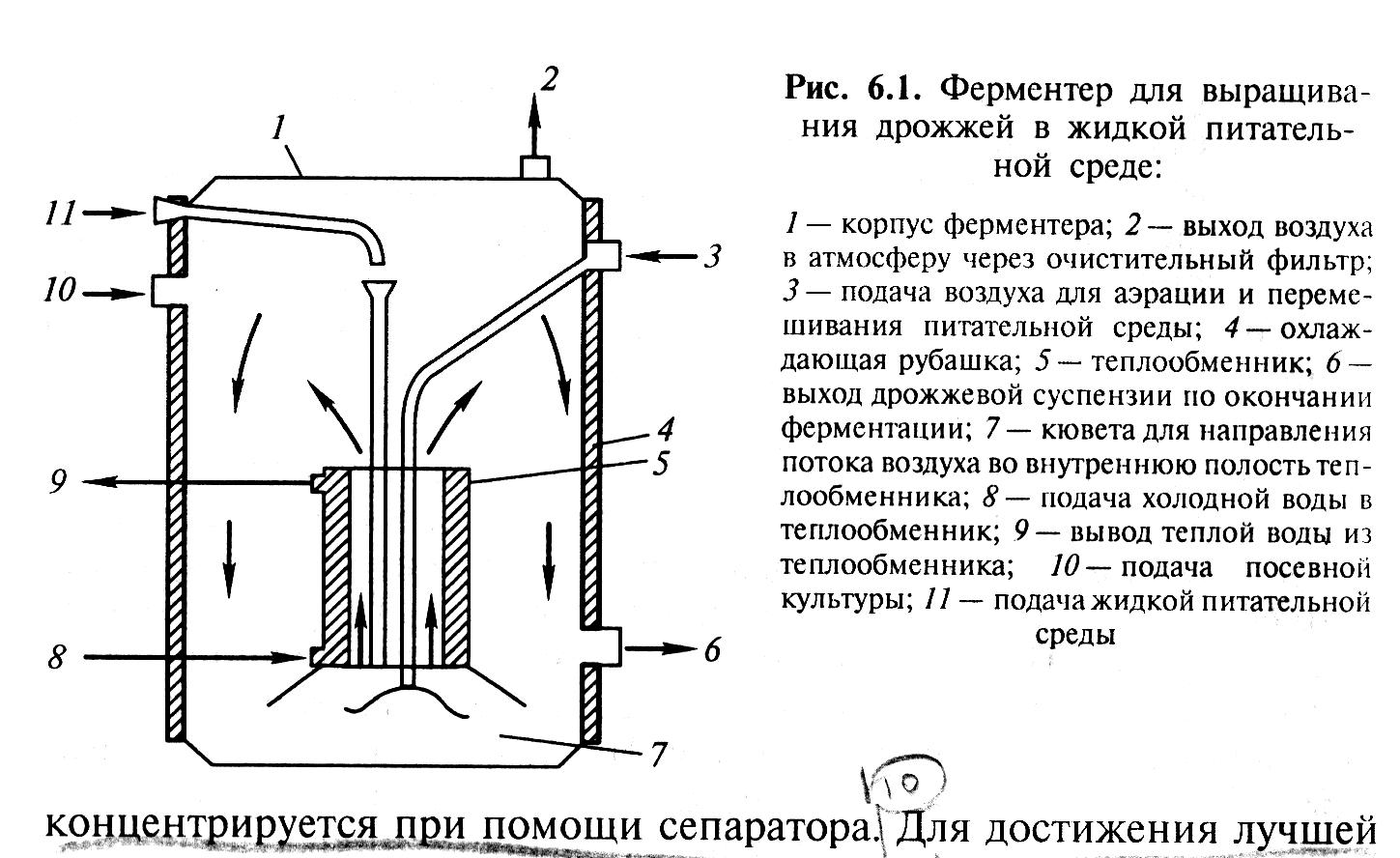

Для получения кормовых дрожжей применяется технология их глубинного выращивания в специальных аппаратах – ферментёрах (рис. 12.1).

При технологии обеспечиваются следующие процессы:

1.Режим постоянного перемешивания суспензии микробных клеток в жидкой питательной среде и оптимальные условия аэрации;

Рис. 12.1. Схема ферментера для выращивания дрожжей

1

- корпус ферментера; 2 - выход воздуха в

атмосферу через очистительный фильтр;

3

- подача

воздуха для аэрации и перемешивания

питательной среды; 4

- охлаждающая

рубашка; 5

- теплообменник;

6 - выход дрожжевой суспензии по окончании

ферментации; 7 - кювета для направления

потока воздуха во внутреннюю полость

теплообменника; 8 - подача холодной воды

в теплообменник; 9

- вывод

теплой воды из теплообменника; 10

- подача

посевной культуры; 11 - подача жидкой

питательной среды.

1

- корпус ферментера; 2 - выход воздуха в

атмосферу через очистительный фильтр;

3

- подача

воздуха для аэрации и перемешивания

питательной среды; 4

- охлаждающая

рубашка; 5

- теплообменник;

6 - выход дрожжевой суспензии по окончании

ферментации; 7 - кювета для направления

потока воздуха во внутреннюю полость

теплообменника; 8 - подача холодной воды

в теплообменник; 9

- вывод

теплой воды из теплообменника; 10

- подача

посевной культуры; 11 - подача жидкой

питательной среды.

2. Отвод избыточного тепла с целью поддержания заданного температурного режима;

3. Рабочий цикл выращивания культуры дрожжей поддерживается в течение 20 часов;

4. По окончании рабочего цикла культуральная жидкость вместе с находящимися клетками дрожжей выводится из ферментёра, а в него вновь подаётся питательный субстрат и культура дрожжевых клеток для выращивания.

5. Выведенная из ферментёра суспензия микробных клеток далее подаётся на флотационную установку, на которой производится отделение биомассы дрожжей от культуральной жидкости. В процессе флотации происходит вспенивание суспензии, при этом микробные клетки всплывают на поверхность вместе с пеной, которая отделяется от жидкой фазы.

6. После отстаивания дрожжевая масса концентрируется при помощи сепаратора;

7. Для достижения лучшей перевариваемости дрожжей в организме животных проводится специальная обработка микробных клеток (механическая, ультразвуковая, термическая, ферментативная), обеспечивающая разрушение их клеточных оболочек.

8. Затем дрожжевая масса упаривается до необходимой концентрации и высушивается, влажность готового продукта не должна превышать 8-10%.

В сухой дрожжевой массе содержится 40-60% сырого белка, 25-30% усвояемых углеводов, 3-5% сырого жира, 6-7% клетчатки, до 50 мг% витаминов.

9. Посредством обработки дрожжей ультрафиолетовыми лучами проводится их обогащение витамином D2, который образуется из содержащегося в них эргостерина.

10. Для улучшения физических свойств готового продукта кормовые дрожжи выпускают в гранулированном виде.

На основе ферментации гидролизатов растительного сырья, наряду с производством кормовых дрожжей, получают также этиловый спирт. В этом случае особенность технологии заключается в том, что вначале проводится спиртовое брожение, в результате которого происходит утилизация содержащихся в гидролизате гексоз. После отгонки спирта остаётся неиспользованный субстрат – барда. Эта послеспиртовая барда используется в дальнейшем как питательная среда для выращивания кормовых дрожжей. Таким образом, из гидролизатов растительных отходов одновременно могут быть получены два вида ценной продукции.

Хороший субстрат для выращивания кормовых дрожжей - молочная сыворотка, являющаяся производственным отходом при переработке молока. В 1 т молочной сыворотки в среднем содержится 10 кг полноценного белка и 50 кг дисахарида лактозы, который легко утилизируется микроорганизмами.

Для выделения из молочной сыворотки белков разработана эффективная технология с применением метода ультрафильтрации низкомолекулярных веществ через мембраны. Получаемые таким способом белки используются для приготовления сухого обезжиренного молока или в качестве пищевой белковой добавки. Остающиеся после отделения белков жидкие отходы, содержащие лактозу, могут быть затем переработаны путём культивирования дрожжей в обогащённые белками кормовые продукты.

Дрожжеванию подвергается молочная сыворотка без предварительного выделения из неё белков, при этом выращиваются специальные виды кормовых дрожжей из рода Torulopsis. На основе дрожжевания молочной сыворотки производится три вида кормовых белковых продуктов:

1. Заменитель цельного молока для кормления молодняка сельскохозяйственных животных – «БИО ЗЦМ»;

2. Жидкий белковый продукт «Промикс» с содержанием белков в 2,5-3 раза выше, чем в исходной молочной сыворотке;

3. Сухой, обогащённый дрожжевыми белками продукт «Провилакт», применяемый как заменитель сухого обезжиренного молока.

Как показывают опыты по изучению питательных свойств кормовых дрожжей, они достаточно хорошо перевариваются в организме животных (переваримость белков 80-90%), по сумме незаменимых аминокислот близки к эталону ФАО, а по содержанию в белках лизина, треонина, Валина и лейцина существенно превышают эталон ФАО (см. табл. 12.2). Вместе с тем белки дрожжей частично не сбалансированы по метионину и в них содержится мало других аминокислот.

Наряду с использованием дрожжевых белков в качестве кормовой добавки при сбалансировании рационов сельскохозяйственных животных ставится задача сделать эти белки пригодными для питания человека. Разработана технология культивирования пивных и других пищевых дрожжей, которые используются как белковые добавки к различным пищевым продуктам:

1. При переработке в пищевой белок биомассу дрожжей тщательно очищают. При этом оболочки дрожжевых клеток разрушают при помощи механической, щелочной, кислотной или ферментативной обработки и затем экстрагируют гомогенную дрожжевую массу органическим растворителем;

2.После очистки от органических и минеральных примесей полученный дрожжевой продукт обрабатывают щелочным раствором для растворения белков;

3.Белковый раствор отделяют от оставшейся массы дрожжей;

4. Из белкового раствора удаляются низкомолекулярные примеси;

5.Очищенные белки осаждают, высушивают и полученную белковую массу используют в качестве добавок в различные пищевые продукты: сосиски, студни, паштеты, все мясные и кондитерские начинки.