- •Глава 8 методы генной инженерии. Промышленный синтез белков, инсулина, соматотропина и интерферона

- •8.1. История создания генетической инженерии

- •8.2. Схема строения молекулы днк и триплетность генетического кода

- •Модель днк

- •8.3. Ферменты в генной инженерии

- •8. 4. Технология получения рекомбинантной молекулы днк

- •Рекомбинантной молекулы днк

- •8. 5. Векторы, используемые для клонирования днк

- •8. 6. Экспрессия генов в бактериальных клетках и микроорганизмах

- •До копирования всего структурного гена

- •С большой рибосомной субъединицей

- •В качестве объекта для клонирования и экспрессии

- •8.7. Метод электрофорезного разделения днк и этапы идентификации днк по Саузерну

- •Для электрофореза днк в агаровом геле

- •Идентификации днк методом Саузерн-блот гибридизации

- •8. 8. Секвенирование днк и получение генов

- •Семейства меченных фрагментов днк

- •Полученной методом секвенирования днк

- •Днк ферментативным методом

- •8. 9. Амплификация (увеличение числа копий) фрагментов днк с помощью метода полимеразной цепной реакции (пцр)

- •Фрагмента днк

- •8.10. Генетическая инженерия и ее возможности для практики

- •8. 11. Промышленный синтез белков

- •«Расплодки»

- •8. 12. Биотехнология получения инсулина, гормона роста и интерферона

- •При синтезе интерферона человека в e. Coli.

- •Глава 9

- •9. 2. Трансгенные животные (метод получения)

- •9. 2. 1. Методы введения чужеродного гена в организм животного

- •9.2.2. Создание разных видов трансгенных животных

- •9. 2. 3. Клонирование

- •В яйцеклетку (по Беквисту)

- •Методом пересадки ядер

- •9. 2. 4. Межвидовые пересадки эмбрионов и получение химерных животных

- •9. 2. 5. Получение гомозиготных диплоидных потомков

- •Диплоидных потомков

- •9. 2. 6. Создание партеногенетических животных

- •9. 2. 7. О генетическом риске и биобезопасности в биоинженерии и трансгенных технологиях

- •9. 3. Государственное регулирование безопасности генно-инженерной деятельности в Республике Беларусь

- •Глава 10 иммобилизованные ферменты

- •10. 1. Понятие «инженерная энзимология»

- •И иммобилизация ферментов

- •И Saccharomyces carlsberqensis, используемые для получения фермента инвертазы

- •10.2. Механизм биотехнологического действия ферментов

- •10. 3. Технология глубинного культивирования микроорганизмов – продуцентов ферментов.

- •10. 4. Технология выделения и очистки ферментных препаратов

- •10. 5. Иммобилизованные ферменты. Методы иммобилизации

- •10. 6. Практическое применение иммобилизованных ферментов

- •При растворении тромбов в кровеносных сосудах

- •«Искусственная почка»

- •Глава 11

- •Гидроксилирование кортизола

- •11. 2. Методы контроля репродуктивной функции у животных

- •11. 3. Нейро-гуморальная регуляция внутрияичниковых процессов. Рост и развитие эмбрионов

- •Внутрияичниковых процессов

- •11. 4. Биотехнология получения потомков животных желаемого пола

- •Быков производителей по полу

- •Глава 12 получение аминокислот и белка одноклеточных организмов

- •12.1. Содержание незаменимых аминокислот в белках некоторых микроорганизмов

- •12. 2. Выращивание кормовых дрожжей

- •12.3. Белковые концентраты из бактерий

- •На газообразных углеводородах

- •12.4. Кормовые белки из водорослей

- •12. 5. Белки микроскопических грибов

- •12. 6. Кормовые белковые концентраты из растений

- •12. 7. Производство незаменимых аминокислот

- •Из аспарагиновой кислоты

- •12. 8. Производство кормовых витаминных препаратов

- •12. 9. Кормовые липиды

- •12. 10. Производство ферментных препаратов

- •Глава 13

- •13. 2. Результаты использования пребиотиков

- •13. 3. Эффективность использования гербиотиков и симбиотиков

- •13. 4. Результаты применение заквасок для силосования

- •Заключение

- •Литература Основная

- •Дополнительная

- •Содержание

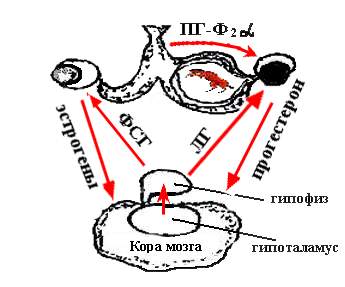

11. 3. Нейро-гуморальная регуляция внутрияичниковых процессов. Рост и развитие эмбрионов

Схема механизма нейро-гуморальной регуляции внутрияичниковых процессов у самок сельскохозяйственных животных представлен на рис. 11.3.

Рис. 11.3. Механизм нейро-гуморальной регуляции

Внутрияичниковых процессов

При отсутствии в матке зародыша, эндометрий выделяет в конце полового цикла простагландин Ф-2α, который, действуя на яичник, вызывает регрессию желтого тела. При этом размножившиеся клетки желтого тела перерождаются и рассасываются, превращаясь в небольшие бесцветные тельца, т.е. происходит фаза обратного развития. Лишь после этого наблюдается активный рост и созревание новых фолликулов.

При отсутствии в матке зародыша, эндометрий выделяет в конце полового цикла простагландин Ф-2α, который, действуя на яичник, вызывает регрессию желтого тела. При этом размножившиеся клетки желтого тела перерождаются и рассасываются, превращаясь в небольшие бесцветные тельца, т.е. происходит фаза обратного развития. Лишь после этого наблюдается активный рост и созревание новых фолликулов.

Эстрогены усиливают кровообращение и секрецию слизи в половых органах. В среднем мозгу возникает очаг возбуждения, что приводит к проявлению клинических признаков течки, полового возбуждения и охоты. В это время созревающие фолликулы продуцируют возрастающее количество эстрадиола, особенно в предовуляторный период. Это обуславливает повышение их чувствительности к гонадотропинам крови и обеспечивает дальнейшее развитие фолликулов до овуляции. Примерно, между 15 и 18-м днями полового цикла у самок отмечается резкое уменьшение содержания прогестерона в крови и увеличение эстрогенов.

Повышенное содержания эстрадиола активизирует функцию гипоталамуса, который, в свою очередь, стимулирует выделение из передней доли гипофиза «овуляторного» количества лютеинизирующего гормона (ЛГ). Стенка фолликула истончается и происходит ее разрыв под влиянием гидростатистического давления фолликулярной жидкости. Обычно овуляция происходит спустя 12,5 ч после окончания охоты. На месте лопнувшего фолликула образуется желтое тело, секретирующее прогестерон, которое ректальным методом хорошо пальпируется с 4-го дня после овуляции. Быстрое увеличение концентрации в крови прогестерона угнетает секрецию гонадотропин-рилизинг гормона (Гн-РГ) и препятствует дальнейшему освобождению ЛГ. Овуляция новых фолликулов не происходит.

Под влиянием прогестерона эндометрий полностью подготавливается к приему и прикреплению зиготы и обеспечивает нормальное течение беременности.

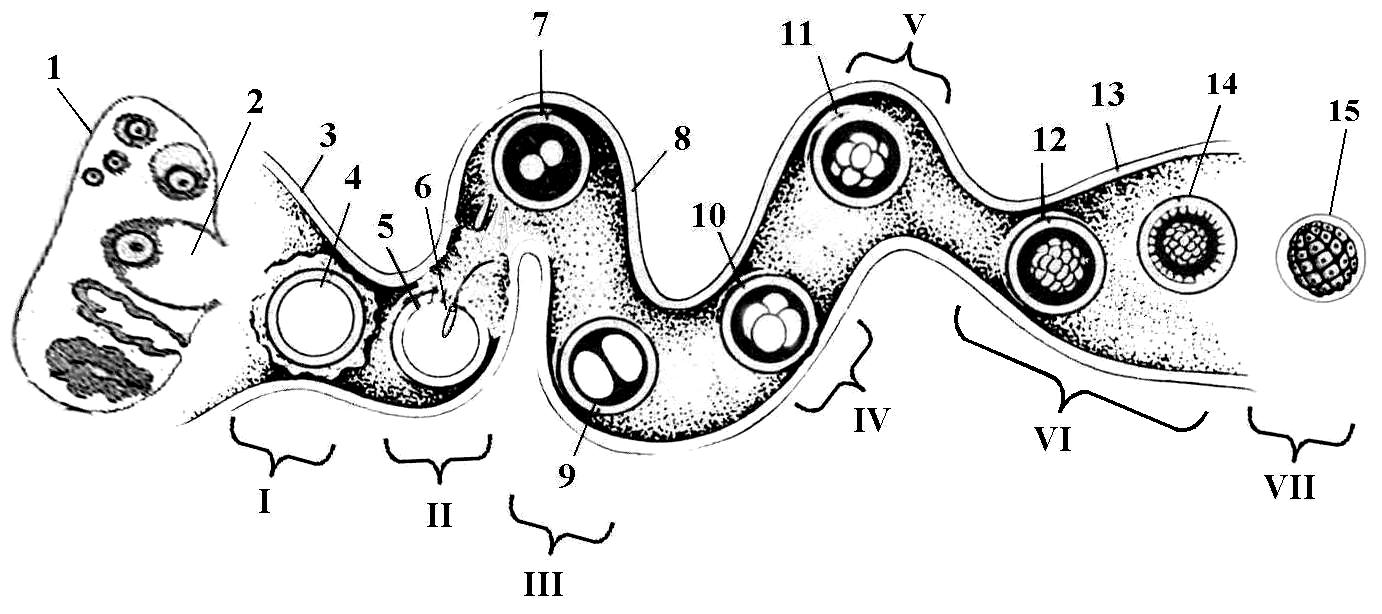

Рост и развитие эмбрионов в половых органах коровы-донора.

Локализация и стадия развития оплодотворенных яйцеклеток имеют особо важное значение, при проведении работы по извлечению эмбрионов из половых органов при трансплантации эмбрионов (рис. 11.4).

Началом оплодотворения яйцеклетки считается день, когда проведено первое осеменение коровы- донора. Этот день обозначается нулем (0), и начинается отсчет развития эмбриона до его извлечения.

Рис.11.4. Стадии развития эмбрионов коров

I – нулевой день полового цикла; II – 1-й день после овуляции (оплодотворение); III – 2-й день после овуляции; IV – 3-й день после овуляции; V – 5-й день после овуляции; VI – 6-й день после овуляции; VII – 6-й день после овуляции.

1. Яичник; 2. Лопнувший зрелый фолликул; 3. Воронка яйцевода; 4. Яйцеклетка с лучистым венцом; 5. Яйцеклетка, освободившаяся от лучистого венца; 6. Проникновение спермия через прозрачную оболочку; 7. Образование зиготы (слияние женского и мужского ядер); 8. Яйцевод; 9. Стадия 2-х бластомеров; 10. Стадия 4-х бластомеров; 11. Стадия 8-ми бластомеров; 12. Стадия 16-ти бластомеров; 13. Верхушка рога матки; 14. Стадия 32-х бластомеров (ранняя морула); 15. Стадия 64-х бластомеров (поздняя морула).

До образования морулы ежедневно, через каждые 24 ч, происходит удвоение бластомеров. Так, на 2-ой день после овуляции образуется два бластомера, на 3-й - четыре, на 4-й – восемь и на 5-й день уже сформирован 16- клеточный эмбрион. При переходе в матку на, 4-й день, большинство эмбрионов находятся на 16-32-х клеточной стадии деления бластомеров. На 7 день (время извлечения эмбрионов) большинство достигает стадии поздней морулы (более 64) или ранней бластоцисты (130 бластомеров).

В это время они все находятся в концах рогов матки и, поэтому, их без труда можно извлечь вместе с промывной жидкостью с помощью катетера Фоллея.

Началом оплодотворения яйцеклетки считается день, когда проведено первое осеменение коровы- донора. Этот день обозначается нулем (0), и начинается отсчет развития эмбриона до его извлечения.

До образования морулы ежедневно, через каждые 24 ч, происходит удвоение бластомеров. Так, на 2-ой день после овуляции образуется два бластомера, на 3-й - четыре, на 4-й – восемь и на 5-й день уже сформирован 16- клеточный эмбрион. При переходе в матку на, 4-й день, большинство эмбрионов находятся на 16-32-х клеточной стадии деления бластомеров. На 7 день (время извлечения эмбрионов) большинство достигает стадии поздней морулы (более 64) или ранней бластоцисты (130 бластомеров).

В это время они все находятся в матке и их без труда можно извлечь вместе с промывной жидкостью с помощью катетера Фоллея.