- •Глава 8 методы генной инженерии. Промышленный синтез белков, инсулина, соматотропина и интерферона

- •8.1. История создания генетической инженерии

- •8.2. Схема строения молекулы днк и триплетность генетического кода

- •Модель днк

- •8.3. Ферменты в генной инженерии

- •8. 4. Технология получения рекомбинантной молекулы днк

- •Рекомбинантной молекулы днк

- •8. 5. Векторы, используемые для клонирования днк

- •8. 6. Экспрессия генов в бактериальных клетках и микроорганизмах

- •До копирования всего структурного гена

- •С большой рибосомной субъединицей

- •В качестве объекта для клонирования и экспрессии

- •8.7. Метод электрофорезного разделения днк и этапы идентификации днк по Саузерну

- •Для электрофореза днк в агаровом геле

- •Идентификации днк методом Саузерн-блот гибридизации

- •8. 8. Секвенирование днк и получение генов

- •Семейства меченных фрагментов днк

- •Полученной методом секвенирования днк

- •Днк ферментативным методом

- •8. 9. Амплификация (увеличение числа копий) фрагментов днк с помощью метода полимеразной цепной реакции (пцр)

- •Фрагмента днк

- •8.10. Генетическая инженерия и ее возможности для практики

- •8. 11. Промышленный синтез белков

- •«Расплодки»

- •8. 12. Биотехнология получения инсулина, гормона роста и интерферона

- •При синтезе интерферона человека в e. Coli.

- •Глава 9

- •9. 2. Трансгенные животные (метод получения)

- •9. 2. 1. Методы введения чужеродного гена в организм животного

- •9.2.2. Создание разных видов трансгенных животных

- •9. 2. 3. Клонирование

- •В яйцеклетку (по Беквисту)

- •Методом пересадки ядер

- •9. 2. 4. Межвидовые пересадки эмбрионов и получение химерных животных

- •9. 2. 5. Получение гомозиготных диплоидных потомков

- •Диплоидных потомков

- •9. 2. 6. Создание партеногенетических животных

- •9. 2. 7. О генетическом риске и биобезопасности в биоинженерии и трансгенных технологиях

- •9. 3. Государственное регулирование безопасности генно-инженерной деятельности в Республике Беларусь

- •Глава 10 иммобилизованные ферменты

- •10. 1. Понятие «инженерная энзимология»

- •И иммобилизация ферментов

- •И Saccharomyces carlsberqensis, используемые для получения фермента инвертазы

- •10.2. Механизм биотехнологического действия ферментов

- •10. 3. Технология глубинного культивирования микроорганизмов – продуцентов ферментов.

- •10. 4. Технология выделения и очистки ферментных препаратов

- •10. 5. Иммобилизованные ферменты. Методы иммобилизации

- •10. 6. Практическое применение иммобилизованных ферментов

- •При растворении тромбов в кровеносных сосудах

- •«Искусственная почка»

- •Глава 11

- •Гидроксилирование кортизола

- •11. 2. Методы контроля репродуктивной функции у животных

- •11. 3. Нейро-гуморальная регуляция внутрияичниковых процессов. Рост и развитие эмбрионов

- •Внутрияичниковых процессов

- •11. 4. Биотехнология получения потомков животных желаемого пола

- •Быков производителей по полу

- •Глава 12 получение аминокислот и белка одноклеточных организмов

- •12.1. Содержание незаменимых аминокислот в белках некоторых микроорганизмов

- •12. 2. Выращивание кормовых дрожжей

- •12.3. Белковые концентраты из бактерий

- •На газообразных углеводородах

- •12.4. Кормовые белки из водорослей

- •12. 5. Белки микроскопических грибов

- •12. 6. Кормовые белковые концентраты из растений

- •12. 7. Производство незаменимых аминокислот

- •Из аспарагиновой кислоты

- •12. 8. Производство кормовых витаминных препаратов

- •12. 9. Кормовые липиды

- •12. 10. Производство ферментных препаратов

- •Глава 13

- •13. 2. Результаты использования пребиотиков

- •13. 3. Эффективность использования гербиотиков и симбиотиков

- •13. 4. Результаты применение заквасок для силосования

- •Заключение

- •Литература Основная

- •Дополнительная

- •Содержание

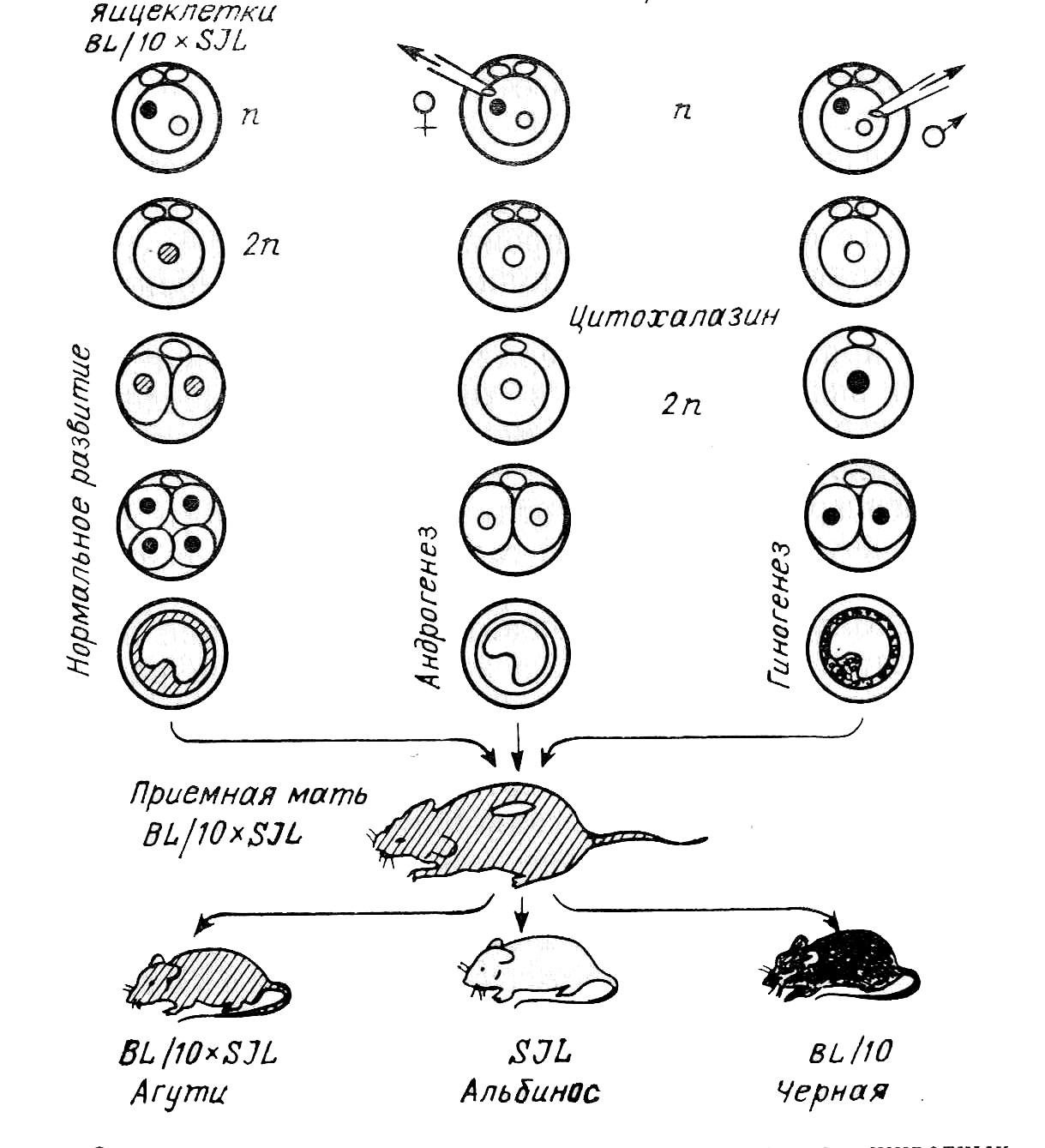

9. 2. 5. Получение гомозиготных диплоидных потомков

Если методом пересадки ядер из соматических клеток в энуклеированную зиготу получают гетерозиготных диплоидных потомков, то на основе удаления мужского или женского пронуклеусов из зиготы и последующей диплоидизации оставшегося пронуклеуса получают диплоидных потомков полностью гомозиготных по всем генам одного их родителей.

Сущность данного метода состоит в том, что из зиготы, находящейся на стадии двух пронуклеусов, микрохирургически удаляют мужской или женский пронуклеусы, в результате чего в ней остается один гаплоидный набор хромосом – мужской или женский (рис. 9.9).

Рис. 9. 9. Схема получения гомозиготных

Диплоидных потомков

Так, при удалении из зиготы мужского пронуклеуса, развитие зародыша с гаплоидным набором хромосом происходит до стадии поздней морулы или бластоцисты.

Однако для развития зиготы, содержащей гаплоидный набор хромосом, требуется ее активация и восстановление диплоидного набора. С этой целью проводят кратковременную инкубацию гаплоидной зиготы в растворе с цитохалазином В. Как только произошло деление ядра зародыш отмывают от цитохалазина В, чтобы не происходило увеличение числа наборов хромосом. К. Маркет и др. (1977), используя этот метод, получили эмбрионы, находящиеся на стадии развития бластул с диплоидным набором хромосом. Этот метод клонирования позволяет получать только женские особи.

9. 2. 6. Создание партеногенетических животных

Под партеногенезом (от греч. parthenos – девственница) понимают развитие эмбриона из женской гаметы без участия мужской половой клетки. Партеногенетические особи в хромосомах содержат только гены матери. Таким образом, партеногенез принимает форму бесполого размножения у животных с половым способом воспроизведения.

Эксперименты по искусственному провоцированию партеногенеза начались ещё в 1886 году русским зоологом А. А. Тихомировым. Он выяснил, что эта встречающаяся в природе (прежде всего у беспозвоночных) форма однополого размножения предполагает развитие яйцеклеток без оплодотворения. Таким образом, появляются на свет представители многих видов животного мира – от насекомых до рептилий. Он первым открыл у животных искусственный партеногенез, то есть развитие неоплодотворённого яйца под воздействием искусственного раздражителя.

В своих опытах учёный доказал активирующее действие на неоплодотворённые яйцеклетки различных физико-химические раздражителей, таких как: 1.Растворы некоторых кислот; 2.Электроимпульсное воздействие; 3. Нагрев или охлаждение. Следует отметить, что найденные А. Тихомировым активаторы во многих случаях существенно повышали процент пигментированных (указывающих на развитие) яиц в обработанных пробах. Однако пигментация в половине случаев была неполноценной и имела отклонения от нормы, что проявлялось в мутационном (уродливом) изменении зародыша внутри яйца и отсутствию вылупившихся гусениц тутового шелкопряда. Само явление он объяснял тем, что искусственный раздражитель заменяет собой раздражение, которое вызывает сперматозоид после проникновения в яйцо. Согласно теории А. Тихомирова, искусственный партеногенез представляет собой проявление раздражимости внутреннего свойства всего живого.

Взрослые партеногенетические особи смог получить Ю. Батайон в 1932 году у амфибий путём травматического партеногенеза, при котором яйцо укалывали иглой.

Что касается генетического периода в изучении искусственного партеногенеза, его начало положил японский исследователь Ю. Сато. Он получил новое партеногенетическое развитие у тутового шелкопряда, неоплодотворённые яйца которого были обработаны специальным составом соляной кислоты. Кроме того, Ю. Сато впервые провёл цитологический анализ партеногенеза данного типа, который впоследствии получил название мейотического.

Фундаментом современных и будущих исследований в области любого партеногенетического исследования в животном мире является исследовательская работа Б. Астаурова в 1974 году. Основой исследований стал тщательно разработанный метод термической активации неоплодотворённой грены тутового шелкопряда. Данный метод дал начало управлению цитогенетическими процессами раннего развития организма. Была выявлена возможность искусственного вызывания развития посредством прогревания яйца, предварительно извлечённого из брюшка бабочки. Такой вариант развития не наблюдался в истории данного изучаемого организма, поэтому последствий эксперимента невозможно было предугадать заранее. Полученный положительный результат превзошёл даже самые смелые ожидания исследователей.

Ориентируясь на результаты данных исследований, уже многие учёные сумели получить партеногенез у разных животных, в том числе млекопитающих. В частной американской компании Advanced Cell Technology в 2006 году удалось вырастить зародыши домашних животных с помощью партеногенеза, достигающих размеров в сотню клеток. С помощью партеногенеза был создан даже один человеческий эмбрион.

Методика партеногенеза в скотоводстве. Ооциты, находящиеся на разных стадиях созревания, стимулировались к партеногенетическому развитию холодовым шоком при температуре 0-4°С в течение 15-30 мин. Затем клетки прогревают в течение 5 мин при температуре 37°С в обычной среде культивирования. Продолжительность культивирования, при их активировании ФСГ, проводится до стадии метафаза II.

С помощью клонирования можно ускоренными темпами создавать популяции идентичных особей с нужными генотипами для эффективного производства молока и мяса в промышленном скотоводстве.