- •Глава 8 методы генной инженерии. Промышленный синтез белков, инсулина, соматотропина и интерферона

- •8.1. История создания генетической инженерии

- •8.2. Схема строения молекулы днк и триплетность генетического кода

- •Модель днк

- •8.3. Ферменты в генной инженерии

- •8. 4. Технология получения рекомбинантной молекулы днк

- •Рекомбинантной молекулы днк

- •8. 5. Векторы, используемые для клонирования днк

- •8. 6. Экспрессия генов в бактериальных клетках и микроорганизмах

- •До копирования всего структурного гена

- •С большой рибосомной субъединицей

- •В качестве объекта для клонирования и экспрессии

- •8.7. Метод электрофорезного разделения днк и этапы идентификации днк по Саузерну

- •Для электрофореза днк в агаровом геле

- •Идентификации днк методом Саузерн-блот гибридизации

- •8. 8. Секвенирование днк и получение генов

- •Семейства меченных фрагментов днк

- •Полученной методом секвенирования днк

- •Днк ферментативным методом

- •8. 9. Амплификация (увеличение числа копий) фрагментов днк с помощью метода полимеразной цепной реакции (пцр)

- •Фрагмента днк

- •8.10. Генетическая инженерия и ее возможности для практики

- •8. 11. Промышленный синтез белков

- •«Расплодки»

- •8. 12. Биотехнология получения инсулина, гормона роста и интерферона

- •При синтезе интерферона человека в e. Coli.

- •Глава 9

- •9. 2. Трансгенные животные (метод получения)

- •9. 2. 1. Методы введения чужеродного гена в организм животного

- •9.2.2. Создание разных видов трансгенных животных

- •9. 2. 3. Клонирование

- •В яйцеклетку (по Беквисту)

- •Методом пересадки ядер

- •9. 2. 4. Межвидовые пересадки эмбрионов и получение химерных животных

- •9. 2. 5. Получение гомозиготных диплоидных потомков

- •Диплоидных потомков

- •9. 2. 6. Создание партеногенетических животных

- •9. 2. 7. О генетическом риске и биобезопасности в биоинженерии и трансгенных технологиях

- •9. 3. Государственное регулирование безопасности генно-инженерной деятельности в Республике Беларусь

- •Глава 10 иммобилизованные ферменты

- •10. 1. Понятие «инженерная энзимология»

- •И иммобилизация ферментов

- •И Saccharomyces carlsberqensis, используемые для получения фермента инвертазы

- •10.2. Механизм биотехнологического действия ферментов

- •10. 3. Технология глубинного культивирования микроорганизмов – продуцентов ферментов.

- •10. 4. Технология выделения и очистки ферментных препаратов

- •10. 5. Иммобилизованные ферменты. Методы иммобилизации

- •10. 6. Практическое применение иммобилизованных ферментов

- •При растворении тромбов в кровеносных сосудах

- •«Искусственная почка»

- •Глава 11

- •Гидроксилирование кортизола

- •11. 2. Методы контроля репродуктивной функции у животных

- •11. 3. Нейро-гуморальная регуляция внутрияичниковых процессов. Рост и развитие эмбрионов

- •Внутрияичниковых процессов

- •11. 4. Биотехнология получения потомков животных желаемого пола

- •Быков производителей по полу

- •Глава 12 получение аминокислот и белка одноклеточных организмов

- •12.1. Содержание незаменимых аминокислот в белках некоторых микроорганизмов

- •12. 2. Выращивание кормовых дрожжей

- •12.3. Белковые концентраты из бактерий

- •На газообразных углеводородах

- •12.4. Кормовые белки из водорослей

- •12. 5. Белки микроскопических грибов

- •12. 6. Кормовые белковые концентраты из растений

- •12. 7. Производство незаменимых аминокислот

- •Из аспарагиновой кислоты

- •12. 8. Производство кормовых витаминных препаратов

- •12. 9. Кормовые липиды

- •12. 10. Производство ферментных препаратов

- •Глава 13

- •13. 2. Результаты использования пребиотиков

- •13. 3. Эффективность использования гербиотиков и симбиотиков

- •13. 4. Результаты применение заквасок для силосования

- •Заключение

- •Литература Основная

- •Дополнительная

- •Содержание

При синтезе интерферона человека в e. Coli.

Установлено, что интерфероны синтезируются в клетке сначала в виде предшественников, содержащих на N-конце полипептидной цепи сигнальный пептид, который затем отщепляется и, в результате, образуется зрелый интерферон, обладающий полной биологической активностью. Бактерии не содержат ферментов, способных отщепить сигнальный пептид с образованием зрелого белка. Для того чтобы бактерии синтезировали зрелый интерферон, следует ввести в плазмиду только ту часть гена, которая его кодирует, и удалить часть гена, кодирующую сигнальный пептид. Процедура требует соблюдения следующих условий:

- Ген интерферона должен содержать три участка расщепления рестриктазой Sau 3A1, из которых один находится рядом с сигнальной частью.

- Неполное расщепление гена этим ферментом позволяет выделить фрагмент гена, содержащий нуклеотидную последовательность, кодирующую зрелый интерферон.

- Триплет ATG, кодирующий цистеин, отщепляется ферментом вместе с сигнальной частью.

-Для восстановления полинуклеотидной последовательности полного гена химически был синтезирован фрагмент ДНК, содержащий этот триплет, а также примыкающий к нему триплет ATG-точка инициации синтеза белка.

- Этот фрагмент присоединили к изолированной части зрелого гена, в результате был восстановлен полный ген зрелого интерферона.

- Реконструированный ген ввели в плазмиду таким образом, что с ним оказался рядом участок ДНК-промотор, обеспечивающий начало синтеза мРНК.

- Экстракты из E. Coli, содержащие такую плазмиду, обладали противовирусной активностью.

Синтезированный генно-инженерным способом интерферон был выделен, очищен, и его физико-химические свойства оказались близкими свойствам интерферона, полученного из крови доноров. Удалось получить бактерии, способные синтезировать до 5 мг интерферона на 1 л бактериальной суспензии, содержащей примерно 1011 бактериальных клеток, что в 5000 раз превосходит то количество интерферона, которое можно извлечь из 1 литра крови доноров.

В настоящее время гены интерферонов клонированы в дрожжи и клетки высших эукариот, способных осуществлять гликолизирование.

В 1991 году в США впервые для синтеза лейкоцитарного интерферона человека были употреблены генетически сконструированные клетки дрожжей Saccharomyces cerevisiae. Полученная эффективная экспрессия гена LeIF и замена бактерий клетками дрожжей позволили увеличить производство интерферона в 10 раз.

В России в 1994 году был осуществлён полный синтез гена α-И размером примерно 600 н. п. (нуклеотидных пунктов) в Институте биоорганической химии под руководством Н. М. Колосова.

Несмотря на успехи, достигнутые в области получения интерферонов с помощью генно-инженерных технологий и их применения для лечения различных вирусных заболеваний, в том числе онкологических, предстоит решить ещё многие вопросы, касающиеся расшифровки механизмов их биосинтеза и взаимодействия с другими веществами.

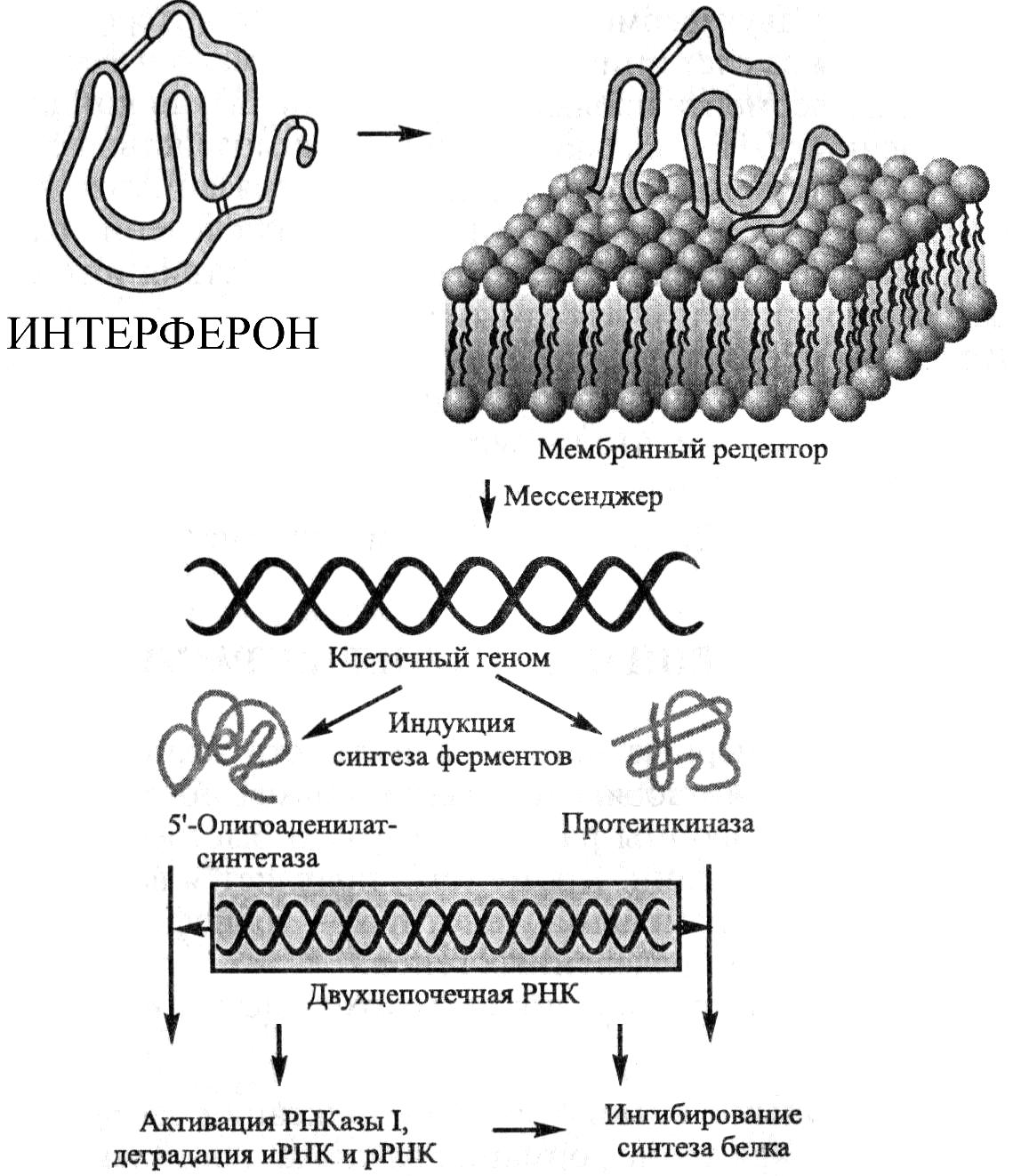

Схема биологического действия интерферона представлена на рисунке 8.34.

Рис. 8.34. Механизм действия интерферона

Механизм действия интерферона можно свести к следующим основным этапам:

1. Связываясь с клеточными рецепторами, интерфероны инициируют синтез ферментов 5'-олигоаденилансинтетазы и протеинкиназы за счёт инициации транскрипции соответствующих генов;

2. Оба фермента проявляют свою активность в присутствии двухцепочных ДНК, являющихся продуктами репликации многих вирусов;

3. Фермент 5'-олигоаденилансинтетаза катализирует синтез 2' 5'-олигоаденилатов (из АТР), которые активируют клеточную рибонуклеазу;

4. Протеинкиназа фосфорилирует и тем самым активирует фактор инициации трансляции IF2. В результате этих событий ингибируется биосинтез белка и размножение вируса (деградация иРНК и рРНК) в инфицированной клетке, что вызывает её лизис.