- •Различают три характерные группы электроприемников:

- •13. Влияние качества электроэнергии на работу электроприемников и потребителей электрической энергии.

- •14, . Методы и средства регулирования показателей качества электроэнергии.

- •17. Расчеты отклонения потерь напряжения в промышленных сетях, их характеристика.

- •16. Устройства регулирования напряжения в сетях промышленных предприятий. Местное регулирование.

- •19. Выбор коммутационных и защитных аппаратов до 1000 в.

Структура электропотребления в отраслях народного хозяйства. Характерные группы электроприемников.

Основная часть электроэнергии, производимой в России, 1 используется промышленностью - 60% причем большую часть потребляет тяжелая индустрия - машиностроение, металлургии, химическая, лесная, 9% электрической энергии потребляется в сельском хозяйстве, 9,7% - транспортом , 13,5% - другими отраслями - сфера обслуживания и быта, реклама и пр.. Часть производимой электроэнергии идет на экспорт. Потери электроэнергии в России составляют около 8% ее производства

Характерные группы электроприемников: общепромышленные силовые установки, осветительные установки, вентиляторы, компрессорные и насосные установки, подъемно-транспортные механизмы, сварочные агрегаты, преобразовательные установки и т.д.

Приемники электроэнергии могут быть подразделены на группы по сходству режимов, т.е. по сходству графиков нагрузки. Деление потребителей на группы позволяет более точно находить суммарную электрическую нагрузку. Графики нагрузки предприятия важны на стадии проектирования электростанций и подстанций.

Различают три характерные группы электроприемников:

1. Приемники, работающие в режиме с продолжительно неизменной или мало меняющейся нагрузкой. В этом режиме электрическая машина или аппарат может работать продолжительное время без повышения температуры отдельных частей машины или аппарата свыше допустимой. Примерами приемников, работающих в этом режиме, являются электродвигатели компрессоров, насосов, вентиляторов и т. п.

2. Приемники, работающие в режиме кратковременной нагрузки. В этом режиме рабочий период машины или аппарата не настолько длителен, чтобы температура отдельных частей машины или аппарата могла достигнуть установившегося значения. Период остановки машины или аппарата настолько длителен, что машина практически успевает охладиться до температуры окружающей среды. Примерами данной группы приемников являются электродвигатели электроприводов вспомогательных механизмов металлорежущих станков (механизмы подъема поперечины, зажимы колонн, двигатели быстрого перемещения суппортов и др.), гидравлических затворов и т. п.

3. Приемники, работающие в режиме повторно-кратковременной нагрузки. В этом режиме кратковременные рабочие периоды машины или аппарата чередуются с кратковременными периодами отключения. Повторно-кратковременный режим работы характеризуется относительной продолжительностью включения (ПВ) и длительностью цикла. В повторно-кратковременном режиме электрическая машина или аппарат может работать с допустимой для них относительной продолжительностью включения неограниченное время, причем превышение температур отдельных частей машины или аппарата не выйдет за пределы допустимых значений. Примером этой группы приемников являются электродвигатели кранов, сварочные аппараты и т. п.

2. Электрические нагрузки и графики потребления электроэнергии

Основой рационального решения всего сложного комплекса технико-экономических вопросов при проектировании электроснабжения современного промышленного предприятия является правильное определение ожидаемых электрических нагрузок. Определение электрических нагрузок является первым этапом проектирования любой системы электроснабжения.

Электрическая нагрузка характеризует потребление электроэнергии отдельными приемниками, группой приемников в цехе, цехом и заводом в целом. При проектировании и эксплуатации систем электроснабжения промышленных предприятий основными являются три вида нагрузок: активная мощность Р, реактивная мощность Qи ток I.

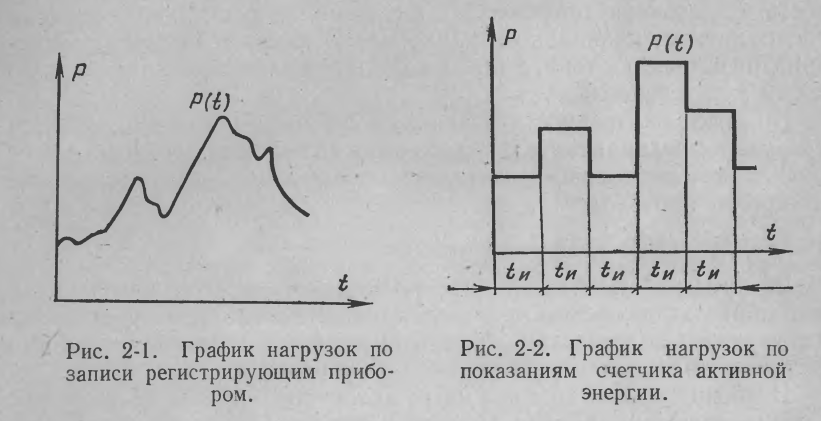

Электрическая

нагрузка может наблюдаться визуально

по измерительным приборам. Регистрировать

изменения нагрузки во времени можно

самопишущим прибором (рис. 2-1). В условиях

эксплуатации изменения нагрузки по

активной и реактивной мощностям во

времени записывают, как правило, в виде

ступенчатой кривой по показаниям

счетчиков активной и реактивной энергии,

снятым через одинаковые определенные

интервалы времени t(рис.

2-2).

Электрическая

нагрузка может наблюдаться визуально

по измерительным приборам. Регистрировать

изменения нагрузки во времени можно

самопишущим прибором (рис. 2-1). В условиях

эксплуатации изменения нагрузки по

активной и реактивной мощностям во

времени записывают, как правило, в виде

ступенчатой кривой по показаниям

счетчиков активной и реактивной энергии,

снятым через одинаковые определенные

интервалы времени t(рис.

2-2).

Кривые изменений активной и реактивной мощностей и тока во времени называются графиками нагрузок соответственно по активной мощности, реактивной мощности и току. Графики нагрузок в соответствии с утвержденной методикой [1] будем подразделять на индивидуальные — для отдельных приемников электроэнергии и групповые—для группы приемников электроэнергии

Индивидуальные графики необходимы для определения нагрузок мощных приемников электроэнергии (электрических печей, преобразовательных агрегатов главных приводов прокатных станов и т. п.). При проектировании систем электроснабжения

промышленных предприятий используются, как правило, групповые графики нагрузок (от графиков нагрузок нескольких приемников электроэнергия до графиков нагрузок предприятий в целом). Графики нагрузок всего промышленного предприятия дают возможность определить потребление активной и реактивной энергии предприятием, правильно и рационально выбрать питающие предприятие источники тока, а также выполнить наиболее рациональную схему электроснабжения.

По продолжительности различают суточные и годовые графики нагрузок- предприятия. Каждая отрасль промышленности имеет свой характерный график нагрузок, определяемый технологическим процессом производства.

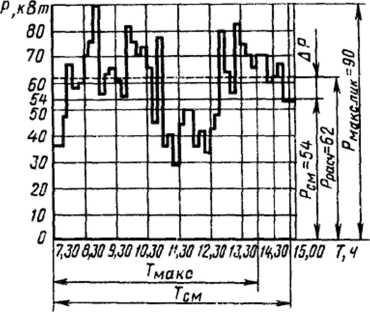

3.Максимальные и средние нагрузки.

Хорошее знание величин и размещения электрических нагрузок является основой оптимального решения системы электроснабжения. Различаются средние, среднеквадратичные, максимальные илирасчетнные нагрузки.

Максимальные нагрузки необходимы для проверки колебаний напряжения в сетях, для определения тока трогания токовой релейной защиты, для выбора плавких вставок предохранителей и для проверки электрических етей по условиям самозапуска двигателей. Они нужны также для определения сечений элементов сетей по нагреву, определения максимальных потерь мощности в сетях, выбора элементов электрических сетей по экономической плотности тока, определения потерь и отклонений напряжения. Максимальная нагрузка может определяться по формуле [1]

где РСм — средняя мощность группы электроприемников за наиболее загруженную смену; Рсм — суммарная номинальная активная мощность рабочих электроприемников Ки - групповой коэф. использования активной мощности за наиболее загруженную смену Кmaxкоэф. максимума активной мощности.

По продолжительности различают два вида максимальных нагрузок:

1) максимальные длительные нагрузки различной продолжительности (10, 15, 30, 60, 120 мин), определяемые для выбора элементов системы электроснабжения по нагреву и расчета максимальных потерь мощности в них;

2) максимальные кратковременные нагрузки (пиковые) длительностью 1—2 с, необходимые для проверки размаха изменений напряжения в сетях, определения потерь напряжения в контактных сетях, проверки сетей по условиям самозапуска электродвигателей, выбора плавких вставок предохранителей, расчета токов срабаты- вания максимальной токовой релейной защиты.

Определение средних нагрузок

Важное значение в расчетах и при исследовании нагрузок, а также при подсчетах расхода и потерь электроэнергии имеют средняя мощность за наиболее загруженную смену Рсм, Qсм и среднегодовая мощность Рсг,Qсг.Величины Рcм и Qсм находят по показателям, которые определяют путем простейших обследований нагрузок и проверяют по удельным расходам производств.Средняя активная мощность за наиболее загруженную смену какойлибо группы силовых приемников с одинаковым режимом работы определяется путем умножения суммарной номинальной мощности группы рабочих приемников Рном, приведенной для приемников повторно-кратковременного режима (ПКР) работы к ПВ = 100%, на их групповой коэффициент использования:

(2.36)

(2.36)

Среднюю

реактивную мощность можно определить:

Среднегодовая

мощность

4. Общие положения по выбору метода расчета

При определении расчетных нагрузок должны учитываться следующие положения:

1. Графики нагрузок цехов или всего промышленного предприятия изменяются во времени, растут и по мере совершенствования техники производства выравниваются (коэффициент запол- нения графика нагрузок повышается).

2. Постоянное совершенствование производства (автоматизация и механизация производственных процессов) увеличивает расход электрической энергии, потребляемой предприятием. Это обстоятельство влечет за собой рост электрических нагрузок.

3. При проектировании системы электроснабжения необходимо учитывать перспективы развития производства и, следовательно, перспективный рост электрических нагрузок предприятия на ближайшие 10 лет.

Основные методы определения расчетных (ожидаемых) электрических нагрузок, применяемые в настоящее время в практике проектирования электроснабжения промышленных предприятии, могут быть разделены на две группы:

1. Методы, определяющие расчетную нагрузку путем умножения установленной мощности на коэффициент, меньший единицы:

Рр = К1РНОМ,

2. Методы, определяющие расчетную нагрузку либо путем умножения средней нагрузки на коэффициент, больший или равныйединице:

Рр = К2Рс,

либо путем добавления к средней нагрузке некоторой величины,характеризующей отклонение расчетной нагрузки от средней:

Рр

= Рс

+

.

.

6. Метод средней мощности и и коэф. формы

Расчетная нагрузка группы приемников по средней мощности и коэффициенту формы определяется из следующих выражений:

Pp=Kф,а*Pсм (2-71)

Таким образом, формулы (2.71) — (2.73) могут быть рекомендованы для определения расчетных нагрузок цеховых шинопроводов, на шинах низшего напряжения цеховых трансформаторных подстанций, на шинах распределительной подстанции (ГРП, РП) при достаточно равномерных графиках нагрузок, когда значение КФ лежит в пределах 1-1,2.

7. Определение по среднеквадратичному отклонению

![]()

9. Метод коэффициента спроса. Если требуется определить расчетную максимальную нагрузку узла электроснабжения (цех, предприятие) на стадии проектного задания и неизвестны мощности отдельных электроприемников, то величины Рмакс и Qмакс определяют по коэффициенту спроса Ксп и коэффициенту мощности cos ф, принимаемым для данной характерной группы электроприемников или отрасли промышленности

Рmax=Ксп*Рном (2.18)

При указанном методе расчета величина Ксп принимается постоянной независимо от числа и мощности отдельных электроприемников. Поэтому этот метод рекомендуется использовать при определении общезаводских нагрузок и достаточно высоких значениях Ки и числа электроприемников n.

По удельному расходу э/э .Для приемников с неизменной или мало изменяющейся во времени нагрузкой расчетную нагрузку, совпадающую со средней, рекомендуется определять по удельному расходу электроэнергии на единицу продукции при заданном объеме выпуска продукции за определенный период времени:

где эа,y — удельный расход электроэнергии (активной) на единицу продукции, кВт • ч; Мсм - количество продукции, выпускаемой за смену (производительность установки за смену); Тсм — продолжительность наиболеезагруженной смены, ч.

При наличии данных об удельных расходах электроэнергии на единицу продукции в натуральном выражении эа у и годовом объеме выпускаемой продукции М цеха, предприятия в целом расчетную нагрузку вычисляют по формуле

Метод удельных плотностей нагрузок. Он применяется на первых стадиях проектирования электроснабжения для выявления основных нагрузок по цехам, подстанциям и линиям системы электроснабжения. По этому методу,зная плошадь цеха F(м ) и удельную мощность рУД, определяют расчетную нагрузку цеха: Pp=pУДF. Для машиностроительной и металлообрабатывающей промышленности рекомендуется принимать удельную плотность нагрузки wв пределах 0,15—0,25 кВ • А/м2 в зависимости от характерапроизводства (мелкосе- рийного, поточного, автоматизированного) .

8. По методу упорядоченных диаграмм, который положен в основу «Указаний по определению электрических нагрузок в промышленных установках» [1], расчетная активная нагрузка приемников на всех ступенях питающих и распределительных сетей (включая трансформаторы и преобразователи) определяется по средней мощности и коэффициенту максимума из выражения

РР = КМ,а*РСМ. (2-71)

Анализ рассмотренных выше различных методов определения расчетных нагрузок позволяет дать следующие общие рекомендации:

1. Для определения расчетных нагрузок по отдельным группам приемников и узлам напряжением до 1000 В в цеховых сетях следует использовать метод упорядоченных диаграмм показателей графиков нагрузок согласно указаниям [1].

2. Для определения расчетных нагрузок на высших ступенях системы электроснабжения (начиная с цеховых шинопроводов или шин цеховых трансформаторных подстанций и кончая линиями, питающими предприятие) следует применять методы расчета, основанные на использовании средней мощности и коэффициентов Кмах и Кф. В большинстве случаев значения Кмах и Кф практически лежат в пределах 1,05—1,2.

3. При ориентировочных расчетах на высших ступенях системы электроснабжения возможно применение метода расчета по установленной мощности и Кс а в некоторых частных случаях по удельным показателям потребления электроэнергии.

18. В системах электроснабжения могут возникать аварии и повреждения, которые вызывают значительные, опасные для элементов системы электроснабжения перегрузки, к ним относятся короткие замыкания в сетях и источниках питания, загорание масла в трансформаторе, механические и другие повреждения вращающихся генераторов, при которых дальнейшая работа этих машин невозможна, и т. д. Защита, действующая при таких авариях, должна за кратчайшее время отключить поврежденный элемент от сети.Основным видом аварий в системах электроснабжения являются короткие замыкания, поэтому аппараты отключения должны обла дать соответствующей отключающей способностью.

В качестве таких аппаратов могут применяться плавкие предохранители, автоматические выключатели, управляемые при аварийном отключении встроенными в привод расцепителями или релейной защитой.

Выбор электрических аппаратов напряжением до 1000 В сопряженс реализацией их защитных функций. Защитные и защитно-коммутационные аппараты предназначены для защиты сетей и электрооборудования от токов перегрузки или коротких замыканий и могут устанавливаться в двух местах: в пунктах разветвления сети (РП 0,38 кВ) и в РУ 0,4 кВ ТП. Причем наибольшее количество этих аппаратов сосредоточено в пунктах разветвления, в которых могут быть установлены либо предохранители с вводным рубильником, либо автоматические выключатели. Применение автоматов здесь увеличивает затраты на сен,, но, с другой стороны, повышает удобст во эксплуатации. Поэтому там, где отсутствует необходимость в частых отключениях и включениях отходящихлиний, рекомендуется применять предохранители, как наиболее экономичный вариант. А там, где приходится чаще включать и отключатьлинии, целесообразно применять автоматы, как более удобный в эксплуатации вариант. В пунктах разветвления для обеспечения необходимого уровня электро- и пожаробезопасности в ряде случаев устанавливают устройства защитного отключения (УЗО).

В РУ 0,4 кВ ТП, как правило, устанавливаются автоматические выключатели. Применение предохранителей для защиты отходящих линий здесь нецелесообразно по многим причинам, хотя и встречается иногда на старых подстанциях мощностью до 400 кВ А. К этим причинам относятся: возможность неполнофазного режима при перегораниипредохранителя в одной из фаз, большее время восстановления электроснабжения при аварийном отключении линии, сложности в проведении оперативных переключений и др.

11. Последовательность расчёта нагрузок

Расчет выполняется по форме Ф636-92

Расчет электрических нагрузок электроприемников напряжением до 1 кВ производится для каждого узла питания (распределительного пункта, шкафа, сборки, распределительного шинопровода, щита станций управления, троллея, магистрального шинопровода, цеховой трансформаторной подстанции), а также по цеху, корпусу в целом

Исходные данные для расчета заполняются на основании полученных от технологов и других специалистов на проектирование электротехнической части и согласно справочным материалам , в которых приведены значения коэффициентов использования и реактивной мощности для индивидуальных ЭП

Все ЭП группируются по характерным категориям с одинаковыми Ки и tg.

При наличии в справочных материалах интервальных значений Ки для расчета следует принимать наибольшее значение.

Записываются

величины

и

и

.

В итоговой строке определяются суммы

этих величин

.

В итоговой строке определяются суммы

этих величин

;

;

.

.

Определяется групповой коэффициент использования для данного узла питания

.

.

Определяется эффективное число электроприемников nэ:

Найденное по указанным выражениям значение nэ округляется до ближайшегоменьшего целого числа. При nэ 4 рекомендуется пользоваться омограммой Кривые коэффициента расчетных нагрузок К р для различных коэффициентов использования Ки в зависимости от nэ

В зависимости от средневзвешенного коэффициента использования и эффективного числа электроприемников определяется коэффициент расчетной нагрузки Кр

Расчетная

активная мощность подключенных к узлу

питания ЭП напряжением до 1 кВ определяется

по выражению .

.

В

случаях, когда расчетная мощность Рр

окажется меньше номинальной наиболее

мощного электроприемника, следует

принимать

.

.

К расчетной активной и реактивной мощности силовых ЭП напряжением до 1 кВ должны быть, при необходимости, добавлены осветительные нагрузки Рр.о и Qр.о .

Значения токовой расчетной нагрузки, по которой выбирается сечение линии по допустимому нагреву, определяется по выражению

,

,

где

–

полная расчетная мощность, кВА

–

полная расчетная мощность, кВА

Расчет электрических нагрузок ЭП напряжением выше 1 кВ производится в целом аналогично расчету, приведенному выше с учетом следующих особенностей.

При

получении от технологов коэффициентов,

характеризующих реальную загрузку

электродвигателей, в графу 5 заносится

вместо Ки

значение Кз

, а за место

–

значение

–

значение

.

.

Расчетная нагрузка цеховых трансформаторных подстанций (с учетом осветительной нагрузки и потерь в трансформаторах) заносится в графы 7 и 8.

Определяется число присоединений 6-10 кВ на сборных шинах РУ ГПП Резервные ЭП не учитываются.

Эффективное число электроприемников nэ не определяется,

В зависимости от числа присоединений и группового коэффициента использования , занесенного в графу 5 итоговой строки, по таблице 4.5 определяется значение коэффициента одновременности Ко . Значение Ко заносится в графу 11 (при этом Кр = 1).

Расчетная мощность (графы 12-14) определяется по выражениям

;

;

;

;

.

Результирующий расчет нагрузок для каждой трансформаторной подстанции и выбор мощности трансформаторов рекомендуется выполнять по форме Ф202-90 (таблица 4.6).

Результирующая нагрузка на стороне высокого напряжения определяется с учетом средств КРМ и потерь мощности в трансформаторах.

5. Метод упорядоченных диаграмм. Данный метод является в настоящее время основным при разработке технических и рабо- чих проектов электроснабжения. По этому методу расчетная макси- мальная нагрузка группы электропрнемников

![]() (2.19)

(2.19)

Здесь групповую номинальную мощность Рном определяют как сумму номинальных мощностей электропрнемников, за исключе- нием резервных.

Для группы электропрнемников одного режима работы средние активная и реактивная нагрузки за наиболее загруженную смену определяются по формулам

Рсм =КиРном ;Qсм= Рсмtg(f) (2.20)

где tg(f) соответствует средневзвешенному cos(f)харак- терному для электропрнемников данного режима работы. При наличии в группе электропрнемников разных режимов работы выражения (2.20)изменятся:

Коэффициент

максимума активной мощности

,

,определяют,

по справочным таблицам

в зависимости oт эффективного

числа

электропрнемников группы nГР,(

(табл 2.4) или по графику зависимости

,

,определяют,

по справочным таблицам

в зависимости oт эффективного

числа

электропрнемников группы nГР,(

(табл 2.4) или по графику зависимости

от

Ки и nэф

от

Ки и nэф

14.

Электроэнергия является важнейшим сырьем, потребляемым в процессе материального производства. Ее качество существенно влияет на технико-экономические характеристики и надежность работы электрооборудования.

Качество электроэнергии (КЭ) определяется через качество работы электроприемников (ЭП), которые предназначены для функционирования при определенных номинальных параметрах. На КЭ заметное влияние оказывают параметры сетей, а также их изношенность. Например, значения напряжения на зажимах ЭП зависят от протяженности и схемы электросети. В свою очередь потребители влияют на КЭ, внося искажения напряжения.

Согласно ГОСТ 13109-97 наиболее вероятным виновником при отклонении, провале и импульсе напряжения, а также при отклонении частоты и временном перенапряжении является энергоснабжающая организация. В колебаниях напряжения виноват потребитель с переменной нагрузкой, в несинусоидальности - потребитель с нелинейной нагрузкой, а в несимметрии трехфазной системы – потребитель с несимметричной нагрузкой.

ГОСТ 13109-97 называет и дает характеристику основным ПКЭ.

1. Отклонение напряжения хар-ся показателем установившегося отклонения напряжения. Нормально и предельно допустимые нормы составляют ±5 и ±10% от номинального напряжения.

2. Колебания напряжения характеризуются размахом изменения напряжения и дозой фликера. Нормы размаха изменения напряжения определяется в ГОСТ 1310-97 по соответствующим графикам, например для 380В норма составляет ±10%. Предельно допустимые значения кратковременной и длительной дозы фликера (мера восприимчивости человека к воздействию колебаний светового потока, вызванных колебаниями напряжения) составляют 1,38 и 1,0.

3. Несинусоидальность напряжения хар-ся коэф-ом искажения синусоидальности кривой напряжения и коэф-ом n-ой гармонической составляющей напряжения. Нормы определяются по таблицам в ГОСТ 1310-97, для разных напряжений различны.

4. Несиммертия напряжений хар-ся коэф-тами напряжения несимметрии по обратной (нормально допустимое 2%, предельно – 4%) и нулевой (нормы такие же) последовательности.

5. Отклонение частоты хар-ся показателем отклонения частоты (нормально и предельно допустимые значения ±0,2 и ±0,4Гц)

6. Провал напряжения хар-ся длительностью провала напряжения (например, для сетей до 20кВ предельно допустимое значение 30с)

7. Импульс напряжения хар-ся показателем импульса напряжения. Нормы для грозовых и коммутационных импульсов различны, опр-ся по ГОСТ 1310-97.

8. Временное перенапряжение хар-ся коэф-ом временного перенапряжения (нормы для различных напряжений различны)