- •Характеристика "Индустрии наносистем"

- •Основные постулаты Индустрии наносистем

- •Основные постулаты Индустрии наносистем

- •Список литературы

- •§1. Гигантские эффекты

- •Магнитосопротивление

- •Металлические спин-электронные структуры

- •Спин-вентили

- •Магнитный туннельный переход

- •§2. Мезоскопическая физика

- •1. Длина волны де Бройля

- •2. Средний свободный пробег электрона

- •3. Диффузионная длина

- •4. Длина экранирования

- •5. Длина локализации

- •§3. Квантовая механика

- •§4. Электронные микроскопы

- •§5. Сканирующие электронные микроскопы

- •§6. Развитие зондового сканирования поверхности

- •§7. Электронные наноприборы. Часть 1

- •§8. Электронные наноприборы. Часть 2

- •§9. Электронные наноприборы. Часть 3

§3. Квантовая механика

Квантово-механическая когерентность

КОГЕРЕНТНОСТЬ (от лат. cohaerens - находящийся в связи) - согласованное протекание во времени нескольких колебательных или волновых процессов. Если разность фаз 2 колебаний остается постоянной во времени или меняется по строго определенному закону, то Колебания называются когерентными. Колебания, у которых разность фаз изменяется беспорядочно и быстро по сравнению с их периодом, называются некогерентными.

В мезоскопических структурах, размеры которых соизмеримы с длиной волны де Бройля λВ для электронов, поведение последних должно описываться в соответствии с законами квантовой механики, т. е. с использованием уравнения Шрёдингера. При неупругом взаимодействии электрона с атомом примеси или другим дефектом происходит изменение энергии и импульса электрона, а также фазы его волновой функции. Длина фазовой когерентности Lф определяется как расстояние, проходимое электроном без изменения фазы несущей волны. Понятно, что интерференционные эффекты волн электронов могут наблюдаться только при движении частиц на расстояния порядка или меньше чем Lф .

Интерференция (от лат. inter - взаимно, между собой и ferio - ударяю, поражаю) - взаимоподавление одновременно осуществляющихся процессов. ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ ВОЛН - явление, наблюдающееся при одновременном распространении в пространстве нескольких волн и состоящее в стационарном (или медленно изменяющемся) пространственном распределении амплитуды и фазы результирующей волны. Интерференция волн возможна, если разность фаз волн постоянна во времени, т. е. волны когерентны. Интерференция волн возникает для волн любой природы и частоты.

Поскольку наноэлектронику интересуют,

в основном, мезоскопические системы с

квазибаллистическим режимом переноса

электронов (при котором рассеяние

электронов практически отсутствует),

то величина Lф должна

примерно соответствовать определённой

выше длине среднего свободного пробега

![]() е

(т. е. пробега без неупругого рассеяния).

Очевидно, что когерентные состояния

могут демонстрировать интерференционные

эффекты. С другой стороны, как только

когерентные состояния теряют когерентность

(например, вследствие неупругого

рассеяния), подавляется суперпозиция

соответствующих волн и связанная с

этим интерференция (можно считать, что

при этом волны материи превращаются в

частицы). В мезоскопической физике

потерю когерентности называют обычно

дефазировкой. Естественно,

что для мезоскопических систем характерны

именно когерентные процессы.

е

(т. е. пробега без неупругого рассеяния).

Очевидно, что когерентные состояния

могут демонстрировать интерференционные

эффекты. С другой стороны, как только

когерентные состояния теряют когерентность

(например, вследствие неупругого

рассеяния), подавляется суперпозиция

соответствующих волн и связанная с

этим интерференция (можно считать, что

при этом волны материи превращаются в

частицы). В мезоскопической физике

потерю когерентности называют обычно

дефазировкой. Естественно,

что для мезоскопических систем характерны

именно когерентные процессы.

Из приведённого выше определения Lф ясно, что интерференционные эффекты для электронов должны проявляться на расстояниях меньше Lф . При интерференции электронов с фазами ф1 и ф2 амплитуда результирующей волны будет меняться по закону соs(ф1—ф2), вследствие чего амплитуды интерферирующих могут складываться или вычитаться, в зависимости от разности фаз. Например, магнитное поле (векторный потенциал) позволяет модулировать разницу фаз между двумя электронными токами при их прохождении по различным каналам. Варьирование магнитного потока позволяет модулировать проводимость (или её обратную величину — электрическое сопротивление) мезоскопических систем в квантовых единицах.

Квантовые ямы, проволоки (волокна) и точки

Ранее мы уже ввели характеристические длины λ (соответствующие тем физическим характеристикам электронов, которые зависят от свойств системы) и показали, что если размеры твердого тела сопоставимы с λ или меньше этого значения, то частицы начинают вести себя подобно волнам, и их поведение должно описываться квантовой механикой.

Рассмотрим электрон, помещённый в ящик с размерами Lx, Ly и Lz. При характеристической длине системы λ мы формально можем столкнуться с четырьмя следующими ситуациями:

1) λ<< Lx, Ly и Lz.

В этом случае поведение электрона в системе ничем не отличается от поведения в обычных трехмерных (3D) полупроводниках.

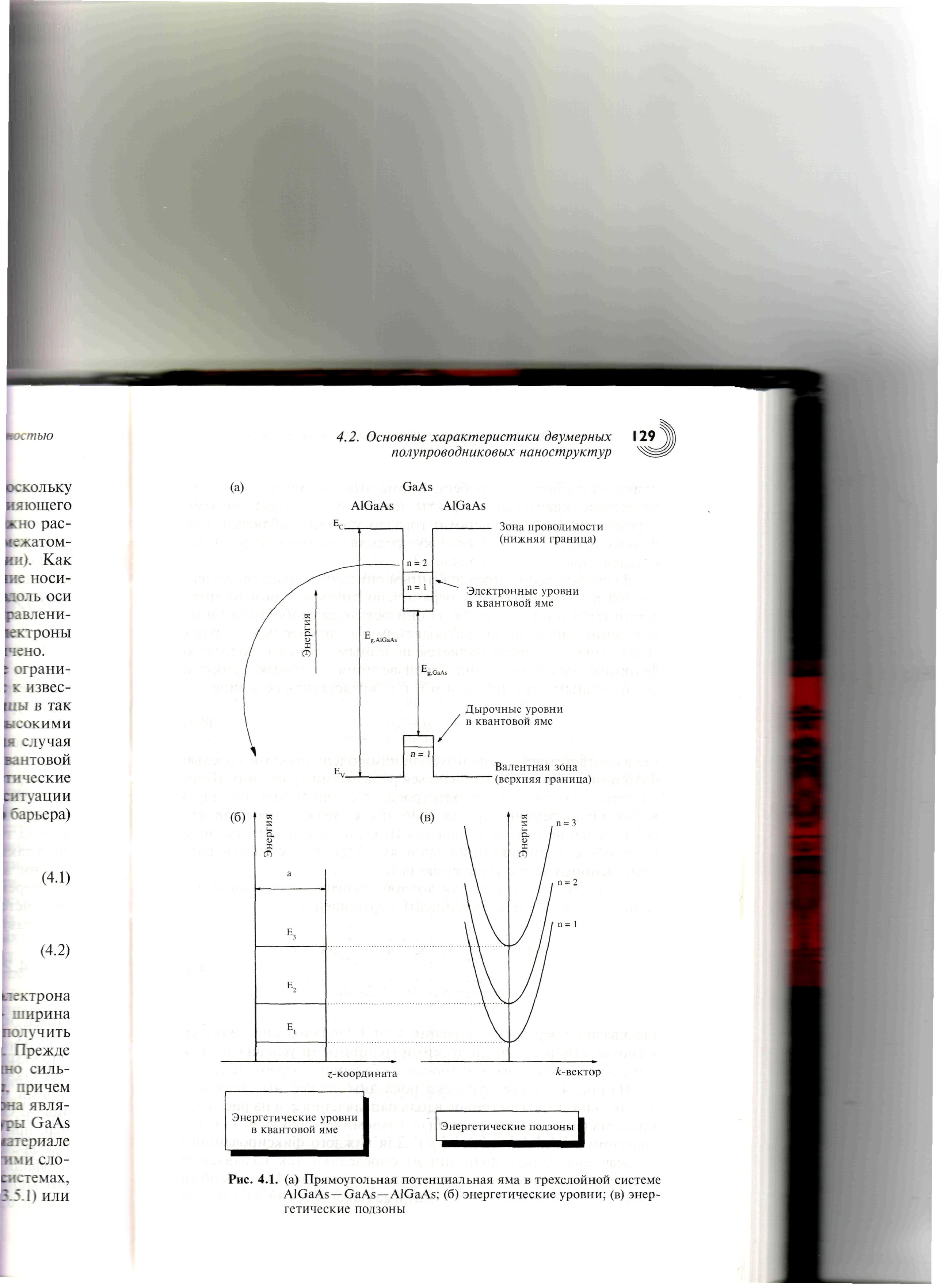

2) λ > Lx и одновременно Lx << Ly и Lz.

Э той

ситуации соответствует двумерный (2D)

полупроводник, перпендикулярный оси

х. Такие мезоскопические системы иногда

называют квантовыми ямами.

Одной из наиболее широко используемых

на практике двумерных полупроводниковых

структур является трехслойная структура

(так называемый сандвич) из плёнки

арсенида галлия GaAs

нанометровой толщины, окруженной с двух

сторон слоями полупроводника, например

алюмината арсенида галлия AlxGa1-xAs,

с более широкой запрещённой зоной.

Например, при (х~3), запрещённая зона

AlxGa1-xAs

близка к 2 эВ, в том время как в GaAs

она равна 1,4эВ. В результате возникает

профиль потенциальной энергии, близкий

по форме к прямоугольному с высотой

барьера 0,4эВ (для электронов) и 0,2 эВ (для

дырок). В действительности, конечно,

потенциальный барьер имеет более сложную

форму, поскольку потенциал зависит и

от межатомного расстояния, влияющего

на волновые функции (параболические

потенциальные ямы, треугольные

потенциальные ямы). Из-за наличия стенок

ямы движение носителей (и электронов,

и дырок) не может происходить вдоль оси,

перпендикулярной яме, однако, в двух

остальных электроны остаются свободными

и их движение ничем не ограничено.

той

ситуации соответствует двумерный (2D)

полупроводник, перпендикулярный оси

х. Такие мезоскопические системы иногда

называют квантовыми ямами.

Одной из наиболее широко используемых

на практике двумерных полупроводниковых

структур является трехслойная структура

(так называемый сандвич) из плёнки

арсенида галлия GaAs

нанометровой толщины, окруженной с двух

сторон слоями полупроводника, например

алюмината арсенида галлия AlxGa1-xAs,

с более широкой запрещённой зоной.

Например, при (х~3), запрещённая зона

AlxGa1-xAs

близка к 2 эВ, в том время как в GaAs

она равна 1,4эВ. В результате возникает

профиль потенциальной энергии, близкий

по форме к прямоугольному с высотой

барьера 0,4эВ (для электронов) и 0,2 эВ (для

дырок). В действительности, конечно,

потенциальный барьер имеет более сложную

форму, поскольку потенциал зависит и

от межатомного расстояния, влияющего

на волновые функции (параболические

потенциальные ямы, треугольные

потенциальные ямы). Из-за наличия стенок

ямы движение носителей (и электронов,

и дырок) не может происходить вдоль оси,

перпендикулярной яме, однако, в двух

остальных электроны остаются свободными

и их движение ничем не ограничено.

3) λ > Lx, Ly и одновременно Lx, Ly << Lz.

Такая система соответствует одномерному (1D) полупроводнику или квантовой проволоке, направленной вдоль оси z. С формальной точки зрения такое движение электронов описывается аналогично распространения электромагнитной волны.

4) λ>> Lx, Ly и Lz.

В этом случае говорят о нульмерном (0D) полупроводнике, который называют также квантовой точкой (нанокристаллы). Такие нанокристаллы могут быть получены выращиванием из жидкофазных растворов при строго заданных температурах. Их можно также получать из макроскопических материалов, применяя литографию и методы создания микротекстур требуемого типа.

Хотя сам термин «точка» как бы подразумевает бесконечно малые размеры объекта, реальные квантовые точки могут содержать достаточно большое число атомов (до 104 – 106), сохраняя при этом наномасштабы во всех трёх измерениях. Это означает, что длина волны де Бройля остаётся соизмеримой со всеми размерами объекта. Очень часто квантовые точки называют искусственными атомами, поскольку их энергетические спектры напоминают спектры атомов. По аналогии с атомами для квантовых точек можно определить энергию ионизации, т.е. энергию, необходимую для ввода в систему (или удалению из неё) дополнительного электрона. Эту энергию называют энергией зарядки точки, исходя из обычных представлений об электрической ёмкости систем, когда добавление или удаление электрических зарядов определяется кулоновским взаимодействием. Но, введение или удаление хотя бы одного электрона в квантовую точку может, в отличие от одномерных (1D) или двумерных (2D) систем, весьма существенно изменить электрические характеристики точки, что проявляется в таких эффектах, как большие колебания проводимости и эффект кулоновской блокады.

Плотность состояний и размерность системы

Большинство физических характеристик системы существенным образом зависят от вида функции плотности квантовых состояний ρ (сокращенно ФПС). При заданном значении энергии Е эта функция определена таким образом, что произведение ρ(Е)ΔЕ равно числу состояний системы для заданного интервала значения энергии. С одной стороны, если все размеры Li(Lx, Ly и Lz) являются макроскопическими, то при соответствующем подборе граничных условий все энергетические уровни могут рассматриваться в качестве квазинепрерывных. С другой стороны, при достаточно малых значениях некоторых из этих измерений Li функция ФПС становится разрывной.

Плотность состояний — величина, определяющая количество энергетических уровней в интервале энергий на единицу объёма в трёхмерном случае (на единицу площади — в двумерном случае). Является важным параметром в статистической физике и физике твёрдого тела. Термин применяется к фотонам, электронам, квазичастицам в твёрдом теле.

Плотность состояний в 3D-полупрводниках

всегда пропорциональна

![]() ,

в 2D-полупроводниках –

остаётся постоянной, а в 1D-полупроводниках

– обратно пропорциональна

.

,

в 2D-полупроводниках –

остаётся постоянной, а в 1D-полупроводниках

– обратно пропорциональна

.

Полупроводниковые гетероструктуры

Хотя существует очень большое число (порядка 100) разнообразных полупроводниковых электронных приборов, все они могут быть в принципе сведены к очень небольшому числу следующих фундаментальных структур: 1) р-п гомопереходы (главным образом на основе кристаллического кремния); 2) поверхности раздела металл—полупроводник; 3) структуры типа металл—диэлектрик—полупроводник (в частности, так называемые МОП-структуры или структуры Si—SiO2-металл) и 4) полупроводниковые гетероструктуры, т. е. поверхности раздела с двух полупроводников с различной шириной запрещенной зоны. Большинство электронных и оптоэлектронных приборов основаны именно на использовании гетеропереходов. Кроме того, гетеропереходы весьма удобны для фундаментальных исследований в области мезоскопической физики, особенно двумерных (2D) электронных систем, наглядным доказательством чего может служить обнаружение квантового эффекта Холла К. фон Клитцингом в коммерчески выпускаемых МОП-структурах.

В настоящее время квантовые гетероструктуры наиболее высокого качества реализованы на полупроводниках АIIIВV. Наиболее распространенными из них являются гетероструктуры в системах AlGaAs — GaAs (изделия на их основе промышленно производятся уже более двадцати лет). Зонная диаграмма простейшего гетероперехода в системе AlGaAs —GaAs показана на рисунке. Наиболее интересный эффект в таких гетероструктурах проявляется вследствие большой концентрации электронов, возникающих из-за легирования AlGaAs n-типа проводимости, которые стекают в квантовую яму вблизи границы раздела, в результате чего они оказывается пространственно разделенным с атомами легирующей примеси. Такие структуры называют также модулированно-легированными гетероструктурами, поскольку легирование в них носит избирательный характер. Во внешнем электрическом поле (например, как это имеет место в MOSFET-транзисторах) электроны в таких структурах

Диаграмма зон проводимости в модулировано-легированом гетеропереходе

движутся очень быстро, прежде всего, из-за малости эффективной массы электронов в GaAs, а также (что, кстати, важнее) из-за отсутствия рассеяния на примесях внутри квантовых ям. Кроме этого, электроны в таких структурах двигаются внутри квантовых ям (типичная ширина которых обычно значительно меньше параметра λВ), вследствие чего их движение квантуется по отношению к перпендикулярному направлению к поверхности раздела.

Производство высококачественных модулированно-легиро-ванных гетероструктур стало возможным лишь после разработки процессов молекулярно-лучевой эпитаксии и осаждения металло-органических соединений из газовой фазы, что позволило получать очень тонкие пленки, наращивая их атомарными слоями на высококачественные подложки при вакууме порядка 10-12 мбар. Это позволило получить весьма регулярные (без шероховатостей) границы раздела в латеральном направлении и очень резкий градиент состава в перпендикулярном направлении. Качество таких поверхностей значительно выше, чем у поверхностей типа Si — SiO2 в обычных МОП-структурах, вследствие чего квантовые эффекты в них проявляются значительно сильнее.

Полупроводниковые квантовые гетеропереходы в настоящее время являются основой многих коммерчески производимых электронных и оптоэлектронных приборов, и поэтому можно сказать, что некоторые из наиболее современных электронных и оптоэлектронных приборов уже могут быть отнесены к объектам нанотехнологии. Диоды с резонансным туннелированием состоят из двух гетеропереходов (между которыми располагается квантовая яма), а транзисторы с высокой подвижностью электронов содержат один гетеропереход. Аналогично на гетероструктурах с квантовыми ямами созданы многие самые современные оптоэлектронные приборы, такие, как лазеры для оптической связи, CD-плееры и высокоскоростные электрооптические модуляторы.

Квантовые процессы переноса

В течение последних двадцати лет изучение

процессов переноса в наноструктурах

было связано с исследованием различных

эффектов квантовой интерференции, а

также с изучением одноэлектронных

процессов переноса. Причина такого

интереса заключается в том, что средний

свободный пробег электронов в

полупроводниках обычно значительно

больше, чем в металлах, вследствие чего

и интерференционные эффекты в

полупроводниковых структурах проявляются

намного сильнее. В большинстве ранних

исследований макроскопических

процессов переноса различали два

механизма переноса (диффузионный и

баллистический. Диффузионный перенос

практически не связан с формой системы,

поскольку при нём электроны участвуют

в многочисленных процессах неупругого

рассеяния, подобно переносу в объемных

телах. С другой стороны, в квантовых

гетероструктурах (где

![]() >> L) электроны двигаются баллистически,

рассеиваясь лишь на границах системы.

В этом случае (когда дополнительно

параметр λВ сравним или превышает

значение L) квантование энергии электрона

в ямах становится весьма существенным.

Баллистические электроны, проходящие

через структуру без рассеяния, могут

демонстрировать заметные интерференционные

эффекты. Особенно часто такие эффекты

проявляются при наложении внешних

магнитных полей.

>> L) электроны двигаются баллистически,

рассеиваясь лишь на границах системы.

В этом случае (когда дополнительно

параметр λВ сравним или превышает

значение L) квантование энергии электрона

в ямах становится весьма существенным.

Баллистические электроны, проходящие

через структуру без рассеяния, могут

демонстрировать заметные интерференционные

эффекты. Особенно часто такие эффекты

проявляются при наложении внешних

магнитных полей.

В металлических наноструктурах величина составляет около 100 Å, и перенос в них осуществляется обычно по диффузионному механизму. С другой стороны, в полупроводниковых гетероструктурах величина £ доходит до нескольких микрон, в результате чего эффекты пространственной локализации становятся более существенными. В этом случае мы вообще не можем описать процессы переноса, пользуясь макроскопическими понятиями и представлениями (типа общеизвестного коэффициента электропроводности), и вынуждены как-то оперировать волновыми характеристиками функции, определяемой уравнением Шрёдингера. И действительно, в таких системах следует пользоваться новыми определениями, сформулированными Ландауэром и Бутиккером, позволяющими объяснить наблюдаемое квантование проводимости. Понятие о квантовом переносе относится и ктуннелированию электронов через потенциальные барьеры регулируемой высоты и ширины. Примером практического использования квантового переноса могут служить диоды с резонансным туннелированием, которые демонстрируют очень высокую вероятность квантового туннелирования (достигающую при некоторых энергиях почти 100%), а также область отрицательного дифференциального сопротивления на вольт-амперных характеристиках.