- •Южно-российский государственный университет экономики и сервиса

- •Ростов-на-Дону

- •Оглавление

- •Введение

- •1 Художественное конструирование

- •1.1 Система “Человек–машина” (Человек–машина–среда)

- •1.2 Модель поведения системы “Человек–Оператор”

- •2 Эргономика

- •2.1 Факторы деятельности, вызывающие утомление

- •2.2 Эволюция эргономики

- •3 Эргономическая отработка конструкций бытовой

- •4 Композиция бытовой радиоэлектронной аппаратуры

- •5 Средства композиции

- •6 Конструкции бытовой радиоэлектронной аппаратуры

- •6.1 Защита аппаратуры от наводок

- •6.2 Защита аппаратуры от тепловых воздействий

- •6.3 Защита аппаратуры от агрессивных сред

- •6.4 Защита аппаратуры от механических воздействий

- •6.5 Типовые конструкторские решения

- •7 Показатели художественного конструирования

- •Издательство Ростовского института сервиса

6 Конструкции бытовой радиоэлектронной аппаратуры

Наряду с повышением качества приема большое внимание в современной бытовой радиоэлектронной аппаратуре уделяется ее внешнему виду. Заметим, что современные возможности дизайна обеспечивают неограниченные возможности в выборе внешнего вида БРЭА непосредственно заказчиком (потребителем).

Правильный выбор конструктивных решений гарантирует высокую надежность бытовой приемно-усилительной аппаратуры в процессе эксплуатации. Действительно, значительная часть отказов в работе аппаратуры связана с воздействием на неё различных дестабилизирующих факторов: наводки, воздействие агрессивных сред, тепловые и механические воздействия и т.п. Поэтому вопросы защиты конструкции аппаратуры от внешних воздействий являются актуальными, позволяя существенно повысить реальную эксплуатационную надежность.

6.1 Защита аппаратуры от наводок

Паразитные сигналы, возникающие под действием электромагнитных возмущений и проходящие по связям, не предусмотренными назначением и конструкцией аппаратуры, называются наводками. Борьба с наводками приобретает актуальность по следующим причинам:

– энергетический уровень информационных радиосигналов имеет тенденцию уменьшения в связи с повышением степени интеграции аппаратуры при непрерывном увеличении энергетического уровня наводок;

– увеличение взаимного влияния элементов из-за уменьшения габаритных размеров активных элементов, а также увеличения плотности их размещения;

– возрастание уровня наводок из-за усложнения системы в целом.

Электрические сигналы кроме основного имеют и посторонние пути распространения, не требующиеся по условиям работы аппаратуры. Поэтому между элементами конструкции аппаратуры, обеспечивающими основной путь прохождения сигнала возникают дополнительные электрические связи. При этом всегда имеется источник нежелательных сигналов и приемник, на который он оказывает нежелательное воздействие. Их связь должна быть настолько слабой, чтобы обеспечивалось ослабление нежелательного сигнала на 100…200 дБ. Получить такое ослабление сигнала крайне затруднительно.

Степень

вредного влияния нежелательного

сигнала на приемник зависит от уровня

энергии его источника

величины связи, а также от отношения

уровня действующего нежелательного

сигнала к допустимому

![]()

где

где

![]() - энергия нежелательного сигнала

действующая на входе приемника;

- энергия нежелательного сигнала

действующая на входе приемника;

![]() - допустимая величина энергии нежелательного

сигнала.

- допустимая величина энергии нежелательного

сигнала.

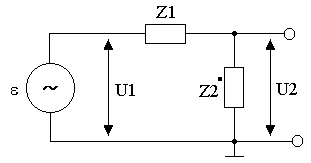

Связь нежелательного сигнала с приемником происходит как за счет непосредственных электрических контактов между отдельными элементами конструкции, так и за счет электрических магнитных и электромагнитных полей. Наиболее часто встречается связь через общую цепь (ее сопротивление) (рисунок 7).

Рисунок 7 – Схема, иллюстрирующая связь через общую цепь

Из схемы (рисунок 7) определим напряжение на входе приемника U2 (на сопротивлении общей цепи Z2) U2=U1Z2/(Z1+Z2). Если Z1»Z2, что обычно имеет место в радиоэлектронных цепях БПУА, тогда U2U1Z2/Z1. Следовательно, от источника нежелательного сигнала в приемник поступает часть его напряжения =Z2/Z1.

Чтобы уменьшить величину нужно либо уменьшить Z2 либо увеличить Z1. Заметных результатов добиваются увеличением Z1 а не уменьшением Z2 которое часто не может быть уменьшено до желаемой величины вследствие практической неосуществимости. Например, нельзя до ничтожно малой величины уменьшить длину соединительного проводника а, следовательно, уменьшить сопротивление Z2.

Рассмотренная схема связи отражает многочисленные реальные примеры. Так через общее сопротивление цепей питания происходит связь между последними и первыми каскадами усилительных и приемных устройств. Вредное влияние связи через общие сопротивления цепей сильно сказывается на работе многих импульсных устройств, что вносит существенное искажение фронтов импульсов. Происходит это явление, потому что для высокочастотных составляющих спектра напряжения не всегда легко обеспечить малую величину общего сопротивления. В ряде случаев индуктивности и распределительные емкости образуют локальные резонансные контуры, которые входят в общие цепи устройства. Такие контуры для некоторых частот могут создавать большие величины связей.

Ненормальную работу устройства обычно создают элементы конструкций в виде соединительных проводников лепестков и контактов, а также все металлические части, по которым может передаваться энергия нежелательного сигнала к приемнику.

В результате паразитных связей может нарушаться нормальная работа между входными и выходными цепями в усилителях. Опасность таких связей в усилителях состоит в том, что они, как правило, имеют непостоянный комплексный характер. В результате этого величина и фаза паразитного напряжения в процессе работы устройства меняется и эффект его влияния оказывается непостоянным.

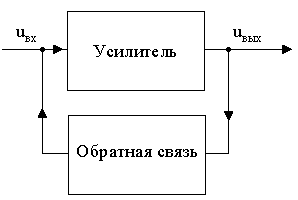

Известно, что усиление усилителя с обратной связью (рисунок 8) в зависимости от величины обратной связи может увеличиваться или уменьшаться.

Рисунок 8 – Структурная схема усилителя с обратной связью

Величина обратной связи изменяется в зависимости от коэффициента обратной связи, а он может принимать любое значение и знак в зависимости от характера паразитной связи (рисунок 9).

Из рисунка 9 видно как важно устранение любых паразитных связей между входными и выходными цепями усилителя. Величина паразитной связи должна быть тем меньше чем больше усиление. Путей для паразитной связи в усилителях много: через паразитные емкости индуктивные связи общие провода питания и т.п.

Если искаженный наводкой выходной сигнал связан с входным сигналом определенной функциональной зависимостью, которая позволяет в точности восстановить первичный сигнал, то такие наводки называют регулярными. Если из-за наводки нарушается взаимно однозначное соответствие между сигналами на входе и выходе, то такие помехи называют нерегулярными.

Функциональные наводки представляют собой случайную непрерывную функцию времени. Такой функцией может описываться широкий класс наводок, происходящих от многочисленных источников помех. Они характеризуются наложением большого числа процессов, отдельных выбросов, превышающих уровень сигнала более чем в 3…4 раза.

Рисунок 9 – Усилитель с паразитной емкостной связью (а) и его эквивалентная схема (б)

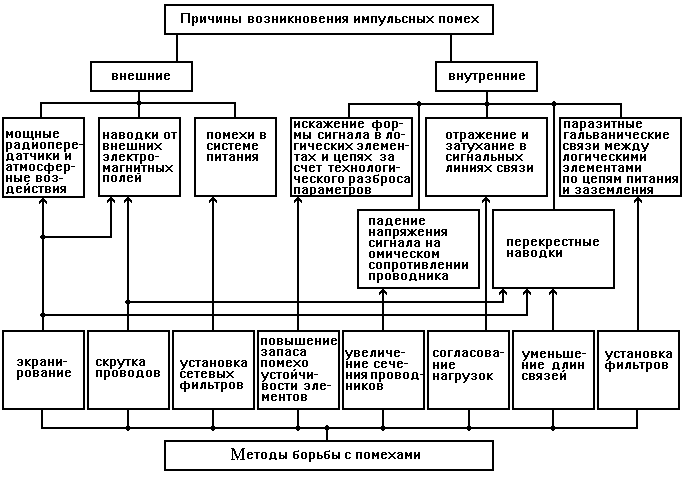

Импульсные помехи представляют собой последовательность импульсов произвольной формы со случайной по величине амплитудой, длительностью и моментом появления. Наибольшую опасность для БРЭА представляют нерегулярные импульсные помехи, имеющие параметры по величине близкие к полезному сигналу. Основные причины возникновения импульсных помех и методы борьбы с ними приведены на рисунок 10. Причиной низкочастотных релаксационных колебаний в усилителях являются паразитные утечки конденсатора и блуждающие токи в конструкциях узлов. В высокочастотных элементах БРЭА, работающих на частотах от 1 МГц и выше, сказывается влияние емкости монтажных цепей относительно конструктивных металлических узлов и друг друга, влияние индуктивности соединительных проводников, электрического соединения цепей заземления. Высокочастотные элементы БРЭА рекомендуется выполнять в виде обособленных конструкций. Паразитные наводки, нарушающие устойчивость работы БРЭА, разделяют на электромагнитные, электростатические и кондуктивные.

Электромагнитные наводки возникают из-за протекания тока по виткам катушек индуктивности из-за неправильного заземления экрана. Электростатические наводки вызываются электростатическими полями, создаваемыми за счет паразитных емкостей или разности потенциалов между различными точками корпуса. Они проявляются, в частности, при скачкообразном изменение напряжения в цепях, связанных паразитной емкостью. Эти наводки возникают на частотах выше 10 МГц. Кондуктивные наводки возникают из-за наличия общей нагрузки для полезного и наводимого сигналов.

Рисунок 10 – Причины возникновения импульсных помех и методы борьбы с ними

При устранении паразитных монтажных связей БРЭА (до 400 МГц) следует применять следующие конструкционные меры:

– развязывающие фильтры в цифровых схемах надо устанавливать непосредственно вблизи микросхем, тогда как для проводов подходящих к цепям питания необходимо подключать цепи фильтрации непосредственно у стенки корпуса;

– каскады с выходным сигналом весьма низкого или высокого уровня должны помещаться в отдельных отсеках;

– кабели, по которым проходят сигналы с крутым фронтом или от источников с большим внутренним сопротивлением, должны быть экранированными.

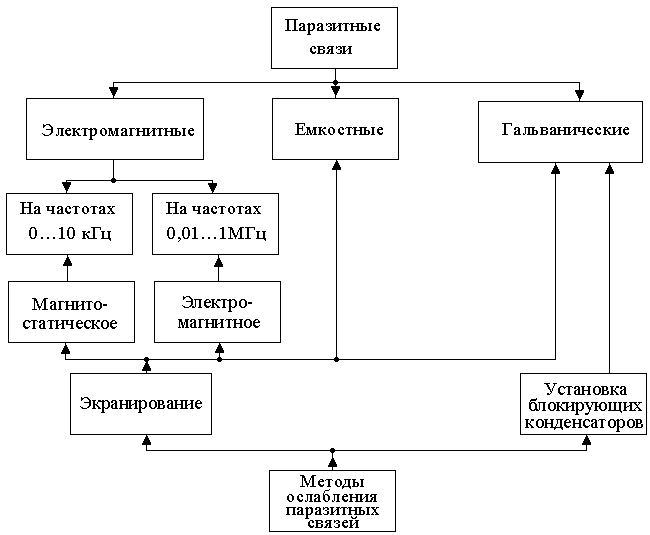

На рисунке 11 приведены виды паразитных связей и методы борьбы с ними.

Рисунок 11 – Виды паразитных связей и методы их ослабления

В качестве примера рассмотрим конструкцию транзисторного усилителя промежуточной частоты приемника. Для устранения обратных связей в УПЧ необходимо все провода в точке присоединения к корпусу относящиеся к выходным и входным электродам транзисторов двух соседних каскадов располагать в промежутке между активными элементами ближе к осевой линии корпуса. Лучшим решением является конструкция, в которой каскады располагаются по прямой линии в один ряд на отдельном корпусе. Такая конструкция называется линейной. В ней снижены емкостные и индуктивные связи между входными и выходными цепями, так как последние значительно разнесены друг от друга. Выполнение усилителя в виде отдельного хорошо экранированного блока исключает влияние на него других каскадов. Придерживаясь подобной структуры и используя малогабаритные элементы линейки усилителя промежуточной частоты можно свести к минимуму емкостные и индуктивные связи между его каскадами. Можно укоротить линейку, если транзисторы сблизить и разделить экранами, а элементы колебательных контуров помещать в отдельных ячейках. Секционирование линейки усилителя промежуточной частоты с экранами применяют на частотах выше 10 МГц.

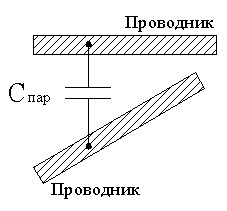

При монтаже широкополосных усилителей, усилителей радиочастот УПЧ и т.д. необходимо стремиться к уменьшению емкости монтажа индуктивности соединительных проводников и взаимосвязи между ними. Наличие паразитных емкостей в местах перекрестных соединений является еще одной причиной возникновения помех (рисунок 12).

Рисунок 12 – Паразитная емкость в местах перекрестных соединений

Рассмотрим цепи и контакты заземления БРЭА. В цепях заземления совместно протекают полезные и мешающие сигналы. При большом сопротивлении заземляющей цепи возникает опасность появления наводок, из-за образования общей цепи для полезного и наводимого сигналов. Для снижения кондуктивных наводок необходимо уменьшать полное электрическое сопротивление земляной цепи, которое слагается из сопротивления в зоне контактного соединительного узла и полного сопротивления земляной шины.

В конструкциях БРЭА в большом количестве применяют различные элементы электрического заземления: земляные лепестки, наконечники земляных шин, контакты заземления и т.п., которые являются элементами электрической цепи, непосредственно связанными с механической частью аппаратуры. Основным требованием, предъявляемым к электрическим контактам заземления, является обеспечение их малого и стабильного сопротивления. При конструировании БРЭА всегда стремятся обеспечить по возможности минимальный электрический потенциал на несущих элементах конструкции (шасси, кожухах, рамах и т.п.) и минимальную разность потенциалов между ними. При наличии вредных связей электрических цепей, находящихся в магнитных и электрических полях или проводной связи цепей питания и нагрузочных сопротивлений неизбежно снижается устойчивость работы БРЭА. Однако снижение таких связей должно производиться с минимальными потерями полезного сигнала. Меры создания помехоустойчивости БРЭА находят свое отображение в принципиальных электрических схемах. Кроме того, они осуществляются и конструктивно созданием экранирующих элементов несущих конструкций и помехоустойчивого электромонтажа.

Для снижения электромагнитной связи между двумя точками устройства БРЭА достаточно установить экран, надежно соединенный с общим корпусом. Экран представляет собой перегородку из тонкого листового металла с хорошей электропроводностью. При этом емкость на корпусе увеличивается, а напряжение поля, создавшее помехи, резко снижается.

Экранирование магнитных полей осуществляется двумя способами. Первый способ заключается в шунтировании магнитного поля сплошным экраном, изготовленным из металла с большой магнитной проницаемостью. При этом силовые линии магнитного поля шунтируются стенками экрана, не проникая в его внутреннюю полость. Магнитные экраны используют и для локализации магнитных полей рассеяния, индуктируемых трансформаторами, дросселями или катушками индуктивности.

Второй способ заключается в использовании эффекта вытеснения поля из экрана за счет индукции и появления в стенках экрана вихревых токов. Этот способ экранирования выгодно использовать при частотах выше 1 МГц. На таких частотах толщина экрана 0,5…1,5 мм уже обеспечивает достаточное экранирование. На частотах 10 МГц и более для экранирования может быть с успехом использована медная или алюминиевая фольга толщиной 0,03…0,1 мм.

В экранах сложной формы не исключена возможность появления различных паразитных связей, предусмотреть которые при разработке конструкции весьма трудно. Поэтому конфигурацию экранов следует выбирать наиболее простую (цилиндр, параллелепипед и др.).