- •Общие положения

- •Лабораторная работа №1 изучение механических свойств углеродистой стали

- •Общие сведения

- •Последовательность выполнения работы

- •Механические свойства качественных углеродистых сталей после отжига (ориентировочно)

- •Содержание отчета

- •Структура чугуна

- •Методические указания

- •Последовательность выполнения работы

- •Методические указания

- •Свойства термореактивных пластмасс и их оптовая цена

- •Методические указания

- •Содержание отчета

- •Значение коэффициенто регрессии

- •Методические указания

- •Последовательность выполнения работы

- •Методические указания

- •Последовательность выполнения работы

- •Оборудование, инструмент и материалы

- •Последовательность выполнения работы

- •Содержание отчета

Методические указания

Изучение технологического процесса прокатки проводится на примере продольной прокатки свинцовой заготовки (рио.З.2а).

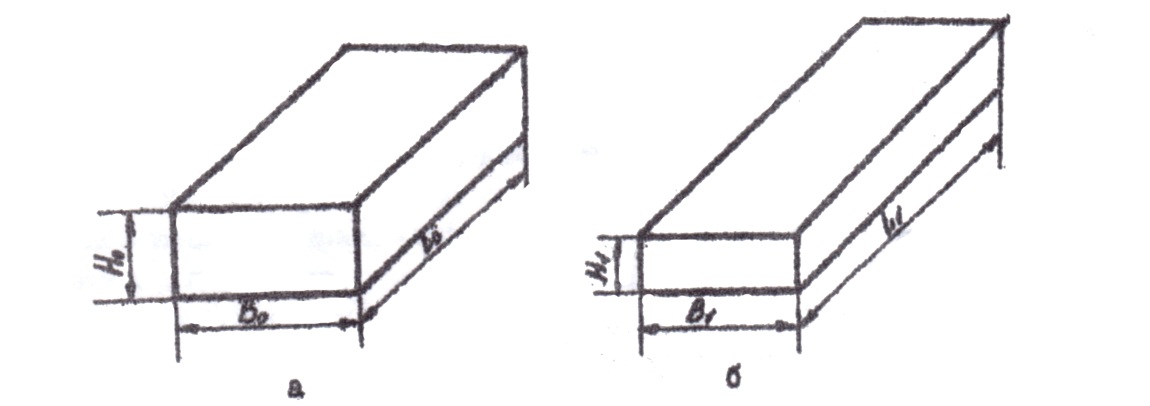

Рис.3.2. Заготовка для продольной прокатки: а – исходная; б – после прокатки

Прокатка производится на лабораторном стане для продольной прокатки, который состоит из рабочей клети о гладкими робочими валками и привода. В качестве мерительного инструмента используется штангенциркуль.

Прежде чем приступить к выполнении лабораторной работы, необходимо ознакомиться с устройством и принципом работы лабораторного прокатного стана, освоить призмы его управления.

Последовательность выполнения работа

Замерить длину, ширину и высоту исходной заготовки.

Включить стан и прокатать исходную заготовку.

Замерить длину, ширину и высоту заготовки после прокатки.

Используя зависимость, приведенную й обших положеннях, определить:

а) абсолютное и относительное обжатие заготовки;

б) уширение ваготовки;

в) коэффициент вытяжки.

Составить отчет о лабораторией работе.

Содержание отчета

1 . Краткое описание основних теоретических положений процесса прокатки.

2..Эскизы заготовки до и после прокатки.

3. Расчет абсолютного и относительного обжатия заготовки, уширения заготовки и коэффициента вытяжки.

Литература: [3. с. 62-70]

Лабораторная работа №4

ПОЛИМЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ПЛАСТИЧЕСКИЕ МАССЫ,

ПОЛУЧАЕМЫЕ НА ИХ ОСНОВЕ

Цель работы: овнакомитьея с классификацией, составом, свойствами и применением пластических масс.

Общие сведения

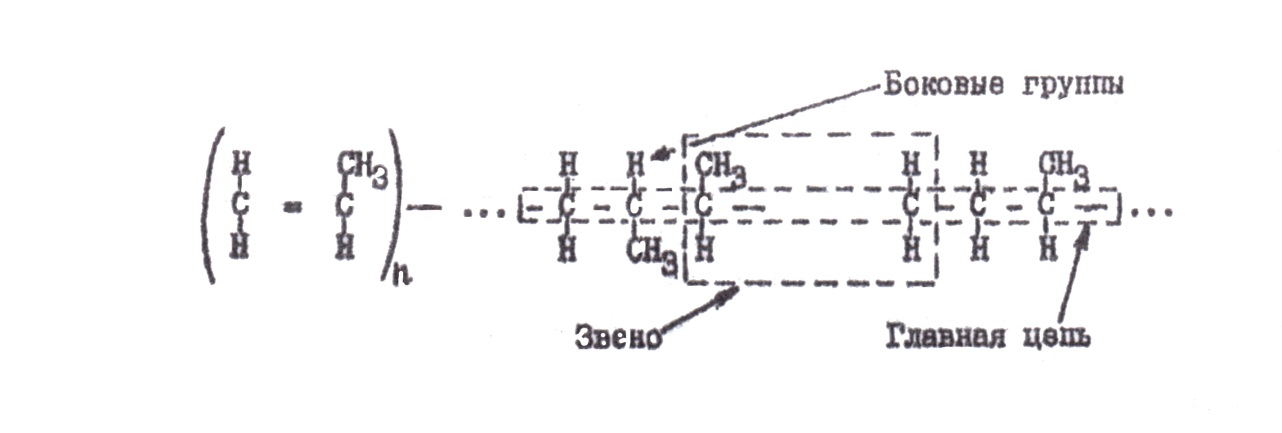

Следует помнить, что полимеры – вещества с большой молекулчрной массой (обычно больше 10000), у которых молекулы состоят из одинаковых групп атомов-звеньев. Каждое звено представляет собой измененную молекулу исходного низкомолекулирного вещества-мономера. При получении полимеров молекулы мономеров объединяются друг с другом и образуют длинные линейные молекулы или макромолекулы, в которой атомы соединены ковалентными связями. На рис.4.1.представлена схема строения линейной макромолекулы полипропилена.

Рис.4.1. Схема строения линейной макромолекулы полипропилена

В зависимости от характера связей между линейными молекулами полимеры разделяют на термопластичные и термореактивные. Различие между ними особенно отчетливо обнаруживается при нагреве.

Термопластичные полимеры способны многократно размягчатся при нагреве и твердеть при охлаждении без изменения своих свойств.

Термореактивные полимеры при нагреве остаются твердыми вплоть до полного термического разложения. Это различие поведения при нагреве объединяется тем, что у термопластичных полимеров между молекулами действует относительно слабые силы Вандер-Ваальса. При нагреве связи между молекулами значительно ослабляются, материал становиться мягким и податливым. У термореактивных полимеров, кроме сил Ван-дер-Ваальса, имеются поперечные ковалентные связи между молекулами. Благодаря им термореактивные материалы остаются твердыми при нагреве.

Пластические массы, или пластмассы – материалы, изготовленные на основе полимеров. Состав композиций разнообразен; простые пластмассы – это полимеры без добавок, сложные пластмассы – это полимеров с различными добавками (наполнители, стабилизаторы, пластификаторы и др.)

Наполнители добавляются в количестве 40-70% (по массе) для повышения механических свойств, снижения стоимости и изменения других параметров. Наполнители – это органическое и неорганические вещества в виде порошков (древесная мука, сажа, слюда, кварцевый песок, тальк, графит), волокон (хлопчатобумажные, стеклянные, асбестовые, полимерные), листов (бумага, ткани из различных волокон, древесный шпон).

Стабилизаторы – различные органические вещества в количестве нескольких процентов« необходимые для сохранения структуры молекул и стабилизации свойств. Под влиянием окружающей среды происходит как разрыв макромолекул на части, так и соединение макромолекул друг о другом поперечными связями« Изменений исходной структуры макромолекул составляют сущность старения пластмасс» которое необратимо снижает Прочность и долговечность Изделий. Добавки стабилизаторов замедляют старение»

Пластификаторы – добавляют в количестве 10-20 % для уменьшения хрупкости и улучшения формуемости. Пластификаторами являются вещества, которые уменьшают межмолекулярное взаимодействие и хорошо совмещаются с полимерами. Часто пластификаторами служат эфйры, а иногда и полимеры о гибким* молекулами, напри*» мер каучук..

Отвердитвли в количестве нескольких процентов добавляю* к термореактивним пластмассам для офрерждения. Цри этом между макромолекулами возникают поперечные связи« а молекулы отвердителя встраиваются в общую молекулярную сетку. В качестве оТвердителей используют органические перекиси и другие вещества, сёру (в резинах).

Основной классификации пластмасс служит химический состав полимера. В зависимости от полимера пластмассы разделяют На фено- лоформальдегидные (фенопласты), эпоксидные, полиамидные, полиуре- тановые, стирольные и др. . '

Применение пластмасс как конструкционных материалов экономически целесообразно. По сравнений о металлами переработка пластмасс менее трудоемка, число операций в несколько раз меньше И отходов получается немного. Пластмассовые детали * как правило, не нуждаются в отделошых операциях.

Характерными особенностями пластмасс являются малая плотность (1-2 т/м3 ), а у пенопластов от 0,018 до 0,8 т/иг; высокая химическая стойкость, хорошие електроизоляционныэ ьвоПсгьа, незы - сокая теплопроводность и значительное тепловое расюдрзние (в 10 • 30 раз больше, чем у обычных сталей). Преимущества пластмасс в сочетании с удобствами переработки обеспечили им применение в ^аішінбстроенйинесмотря на органическую теплостойкость імалую жесткость и небольшую вязкость по сравнению с металлами.

Термопластичные пластмассы получают на основе термопластичных полимеров полиэтилена, полипропилена, полистирола, лоливинилхлорида, фторопласта, напротив, поликарбоната и др. В отличие от термореактивных, они нашли б^дее широкое применение и производятся в больших количествах. Значительную часть термопластичных полимеров перерабатывают в пленку, волокна и изделия из волокон, которые трудно или вовсе невозможно наготовить из термореактивных полимеров»

Под нагруакой полимеры ведут себя как вяэкоупругие вещества, а их деформация - оумма трех слагаемых: упругой деформации, высо~

tacтичнoй деформации и деформации вязкого течения. Соотношения у составными частями деформации непостоянны и зависят как от структуры полимера, так и от условий деформирования и темпера-

Поведение пластмассы под нагрузкой имеет очень сложный характер. Стандартные испытания на растяжение и удар дают приближенную оценку механических свойств. Эта оценка справедлива лишь для конкретны* условий испытания (определенная скорость нагружена* температура, состояние образца) * При других условиях испытания результаты окажутся иными, Изменения внешних условий и скоростей деформирования, которые совсем не отражаются на механических свойствах металлических сплавов» резко изменяют механические свойства Термопластичных полимеров и пластмасс. Чувствительность м|зханических свойств термопластов к скорости деформирования, времени действия нагрузки, температуре, структуре является их типичной особенностью.

Термопласты, как правило, взаимодействуют с водой и не изменяют механические свойства под действием влаги. Исключение составляют полиамиды, способные поглотить от 3 до Ю % воды.Для них вфда - своеобразный пластификатор, снижающий прочность и увеличивающий сопротивление удару (табл.4.1). Водяной пар (выше 100 °С) разрушают полиамиды, поэтому изделия изготовляют из сухо- гЬ материала, а затем они в течение нескольких суток поглощают в|яагу из атмосферы до насыщения* Насыщенное состояние достаточно устойчиво и чало изменяемся дпжв гф<- колебаниях влвжкоети воздуха.

Термореактивные пластмассы (реактомасты) получают на основе "эпоксидных, полиэфирных, полиуретановь«, феноло- формальдегидных и иремнийоргаиичееких полиморов. Пластмассы применяют в отвержденном виде; они имеют сетчатую структуру и поэтому при нагреве не плавятся, устойчивы против старения и не взаимодействуют с топливом и смазочными материалами, Термореактиеныз

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!20-23

Преимуществом наполненных термореактивных пластмасс являются большая стабильность механических свойств и относительно малая зависимость от температуры, скорости деформирования и длительности действия нагрузки. Они более надежны, чем термопласты.

Термореактивные порошковые пластмассы наиболее однородны по свойствам. Такие пластмассы хорошо прессуются и применяются для наиболее сложных по форме изделий. Недостаток порошковых пластмасс - пониженная ударная вязкость (см.табл.4.1).

Волокниты - это пластмассы, в которых наполнителем являются волокна. Они отличается повышенной прочностью, а главное - ударной вязкоотыо. Благодаря волокнам ударная вязкость превышает 10 кДж/м2, а при использовании стеклянного волокна достигает 20-30 кДж/м2 . Волокниты, наполненные асбестовым волокном, сочетают теплостойкость (до 200 °С) с высоким коэффициентом трения в паре со сталью и поэтому применяются в тормозных устройствах для обкладок и колодок. Изделия из волокнитов прессуют при повышенных давлениях. Из-за низкой текучести материала применение волокнитов ограничено изделиями простой формы.

Таблица 4.2