- •Губчатая ткань Кожица--'

- •Метелка Зонтик сл.

- •§ 33. Минеральное питание растений

- •114. Поперечный срез корня в зоне всасывания

- •115. Опыт, показывающий наличие корневого давления

- •§ 34. Фотосинтез

- •117. Образование крахмала в листьях растения

- •§ 35. Дыхание растений

- •1. Какой газ при дыхании поглощается и какой выделяется? 2. Какой газ поддерживает горение?

- •121. Листовая мозаика

- •122. Опыты, доказывающие дыхание органов растения

- •123. Взаимосвязь фотосинтеза и дыхания

- •§ 45. Основы систематики растений

- •1. Какие царства органического мира вам известны? 2. Какие основные группы растений вы знаете?

- •160. Разные виды тополя

- •161. Растения, занесенные в Красную книгу

- •§ 46. Деление покрытосеменных растений на классы и семейства

- •163. Однодольное и двудольное растения

§ 46. Деление покрытосеменных растений на классы и семейства

Отдел покрытосеменных, или цветковых, растений самый многочисленный в растительном царстве. Он насчитывает около 250 ООО видов.

[

I. О пнп-

163. Однодольное и двудольное растения

Зоология – наука о животных, об их разнообразии, строении,

развитии, проиехожденми. а также о значении в жизни человека. Известно около 1,5 млн. различных видов животных, которые отличаются своими размерами, образом жизни.

Условно всех их делят на две беспозвоночные и позвоночные.

Мир животных и его значение в природе. Животные населяют весь земной шар: сушу, пресноводные водоемы, моря и океаны. Все, что окружает животных в том месте, где они живут, называют средой обитания. Различают три основные среды обитания: водную, наземно-воздушную и почвенную. Соответственно и условия существования в них различаются. Те условия, которые оказывают влияние на животных, называют факторами среды. Различают факторы неживой и живой природы, а также те, которые возникают в результате деятельности человека.Факторы неживой природы - это температура, влажность, ветер и др. Например, свет и температура определяют распространение многих животных. А такие факторы, как рельеф и влажность, влияют на образование сообществ растений и на животных, населяющих их.Факторы живой природы - это разнообразные отношения между различными живыми организмами. Так, между кошкой и домовой мышью установились отношения, характерные для хищника и жертвы: кошка - хищник, а мышь - ее жертва. Это пример пищевых связей, которые составляют основную форму связей всех организмов.Факторы, возникающие в результате деятельности человека, тоже разнообразны. Это и непосредственное воздействие человека на животных, например охота или рыбная ловля, и косвенное воздействие па них. Так, при рубке леса человек не уничтожает животных, по создаются такие условия, что обитание животных на вырубленных участках леса становится невозможным.Одни животные живут скрытно или имеют очень малые размеры, поэтому мы их не замечаем. Другие, напротив, часто встречаются нам, например насекомые, птицы, звери.

Значение животных в природе столь же велико, как и значение растений. Животные опыляют растения и играют большую роль в распространении семян некоторых из них. Наряду с бактериями животные принимают самое активное участие в образовании почвы. Дождевые черви, муравьи и другие мелкие животные постоянно вносят в почву органические вещества, измельчают их и тем самым способствуют созданию перегноя. Через норки и ходы роющих животных легче проникают к корням необходимые для жизни растений вода и воздух. В свою очередь, зеленые растения обогащают воздух кислородом, необходимым для дыхания всех животных. Растения служат пищей растительноядным животным, а те, в свою очередь, - хищным. Так возникает цепь питания: растения - растительноядные животные - хищники. Животные не могут существовать без растений. Но и жизнь растений зависит от жизнедеятельности животных.

Очень велико санитарное значение животных - использование ими трупов других животных, остатков отмерших растений и опавшей листвы. Многие водные животные очищают воду, чистота которой для жизни столь же важна, как и чистота воздуха.

Значение животных для человека. Мир животных всегда имел и имеет очень важное значение для человека. Наши отдаленные предки знали диких зверей, птиц, рыб и других животных. Это и понятно: ведь жизнь людей во многом зависела от охоты и рыболовства. Мясо добытых животных было одним из основных источников питания. Из шкур убитых зверей изготовляли одежду, из костей - ножи, скребки, иглы, наконечники копий. Сухожилия использовали при шитье шкур вместо ниток и для тетивы лука.

Изучив повадки диких зверей, древние люди сумели приручить некоторых из них. Первым домашним животным стала собака, которую использовали как помощника на охоте. Позднее появились домашние свиньи, рогатый скот, домашние птицы.

В XX в. в результате огромного размаха хозяйственной деятельности человека (например, вырубки лесов, строительства гидростанций, расширения посевных площадей) многие дикие животные оказались в трудных условиях существования, уменьшилась их численность, некоторые из них стали редкостью, а другие исчезли. Хищнический промысел истреблял ценных животных. Возникла необходимость в их охране.

Животные играют очень важную роль в обеспечении населения Земли продуктами питания и сырьем для промышленности. Значительную долю продуктов питания, а также кожу, воск, шелк, шерсть и другое сырье человек получает от домашних животных.

Рыболовство, особенно морское, промысел ракообразных и моллюсков также имеют важное значение для получения пищевых продуктов, витаминов, лекарств и других необходимых средств. Из отходов промысла приготовляют кормовую муку для откорма скота и удобрения. Мех диких животных применяют для отделки и пошива одежды. В промышленности используют также части животных (кожу, рога, раковины и др.). Многие животные (например, птицы и хищные насекомые) играют большую роль в уничтожении вредителей культурных и ценных дикорастущих растений. Велико эстетическое значение животных в природе (например, разнообразие окраски бабочек, пение птиц).

Известно много животных, наносящих ущерб хозяйству человека. Среди них различные вредители культурных растений, а также уничтожающие запасы продуктов питания, повреждающие различные изделия. Существуют и такие животные, которые вызывают различные болезни (например, малярию, глистные заболевания, чесотку). Некоторые животные являются переносчиками возбудителей болезней (вши переносят возбудителей сыпного тифа, комары - возбудителей малярии, блохи - возбудителей чумы).

Животный мир - важная составная часть природной среды. Забота о нем служит основой его разумного использования. Зная особенности отдельных видов животных, их роль в природе, человек может охранять полезные, редкие и исчезающие виды, способствовать увеличению их численности либо ограничивать размножение вредителей сельского хозяйства, переносчиков и возбудителей болезней. В нашей стране заботе о животном мире придается большое государственное значение. В Конституции (Основном Законе) СССР сказано: "Граждане СССР обязаны беречь природу, охранять ее богатства". С 1980 г. действует Закон об охране и использовании животного мира СССР. Редкие и исчезающие виды животных нашей страны занесены в Красную книгу СССР.

Сходства и различия между животными и растениями. Животные, как и растения, - живые организмы, имеющие много общего. И те и другие состоят из сложных органических веществ: белков, жиров, углеводов и др. Те и другие имеют клеточное строение, сходный характер многих жизненных процессов. Все это говорит о родстве растений и животных, о происхождении их от общего предка.

Вместе с тем между растениями и животными есть существенные различия. Зеленые растения с помощью фотосинтеза способны создавать органические вещества своего тела из неорганических веществ окружающей среды. Животные (за очень редким исключением) не способны к фотосинтезу и строят свое тело за счет органических веществ растений или других животных. В отличие от растений подавляющее большинство животных способны перемещаться и совершать различные движения.

> КЛАССИФИКАЦИЯ ЖИВОТНЫХ

Известно очень много видов животных, более двух миллионов. Их надо размещать по группам, иначе в таком разнообразии трудно разобраться. Изучением многообразия животных занимается систематика. Главная ее задача - это распределение животных по группам, то есть их классификация. Основная единица классификации - это вид животных. Под видом животных понимается совокупность организмов или особей, имеющих сходное строение, образ жизни, способных к скрещиванию с образованием плодовитого потомства и населяющих определенную территорию. Все наши домашние собаки, несмотря на их различия, относятся к одному виду - Собака. Близкородственные виды животных объединяют в особую группу, называемую родом. Например, вид Собака и вид Волк относят к роду Волк. Если у вида животных в природе нет близкородственного вида, сходного с ним, его все равно выделяют в самостоятельный род. Близкие, сходные роды животных относят к одному семейству. Например, род Волк и род Енотовидная собака входят в состав семейства Волчьи, куда входят также род Лисица и род Песец.

Близкие, сходные семейства объединяют в отряд, отряды - в класс, классы - в тип, типы - в подцарство, подцарства - в царство. Так, семейство волчьих входит в состав отряда хищных, куда относят также семейства кошачьих (например, кошки, рысь, тигр, леопард, лев), куньих (например, куница, соболь, ласка, хорек) и медвежьих (например, бурый медведь, белый медведь). Отряд хищных - это лишь один из отрядов класса млекопитающих, или зверей, выкармливающих детенышей молоком. Класс млекопитающих входит в состав типа хордовых, все представители которых (рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери) имеют внутренний скелет - хорду. Тип хордовых - это лишь один из типов подцарства многоклеточных животных.

Подцарств животных только два: Простейшие, или Одноклеточные животные, и Многоклеточные животные. Главное различие их состоит в том, что у простейших каждая клетка - это самостоятельный организм. Клетки же многоклеточных животных входят в состав организма и выполняют различные функции: одни - защитные, другие - по добыванию пищи или ее перевариванию и т. д. Вне организма эти клетки жить не могут. Подцарства одноклеточных и многоклеточных составляют царство животных. Оно выделяется на основе признаков, характерных для всех животных: питание органическими веществами, как правило, живыми организмами; отсутствие плотной наружной оболочки в строении клеток; в большинстве случаев подвижность и наличие приспособлений для движения.

Таким образом, основные систематические группы животных выглядят так: царство, подцарство, тип, класс, отряд, семейство, род, вид. В этой схеме царство - самая высшая и самая крупная систематическая группа животных, а вид - основная мелкая группа.

Объединение животных в группы делается не произвольно, а в соответствии с научными данными, основанными на детальном изучении. С помощью учебника вы ознакомитесь с главнейшими систематическими группами и типичными их представителями.

КЛАСС РЫБЫ

Рыбы - водные позвоночные

животные. Парные конечности - плавники. Дышат жабрами, кислородом, растворенным в иоде. Кровеносная система замкнутая, сердце двухкамерное, состоит из предсердия и желудочка. Известно около 20000 видов.

Тело рыбы имеет обтекаемую форму. Шея отсутствует. Заостренная голова постепенно переходит в туловище, а туловище в хвост. Тело покрыто чешуей и слизью, выделяемой кожными железами. Слизь уменьшает трение при движении. Парные грудные и брюшные плавники обеспечивают сохранение равновесия, повороты, резкую остановку или медленные движения тела рыбы, а также способствуют поднятию и опусканию рыбы на разную глубину. К непарным плавникам относятся спинные, хвостовой и анальный. Хвостовой плавник выполняет роль руля и является органом движения. Спинной и анальный плавники придают рыбе устойчивость.

Скелет. Опорой тела рыб является костный позвоночник, который тянется от головы до хвостового плавника. Позвоночник образован большим числом позвонков. Каждый позвонок состоит из тела и верхней дуги, заканчивающейся длинным верхним отростком. В своей совокупности верхняя дуга образует позвоночный канал, в котором находится спинной мозг. В туловищном отделе к позвонкам сбоку прикрепляются ребра. Спереди с позвоночником сочленен скелет головы череп. Он служит опорой для мышц и защитой для внутренних органов. В отличие от моллюсков, червей, членистоногих и других беспозвоночных животных, основу скелета которых составляет позвоночник, относят к группе позвоночных.

Под кожей рыб расположены прикрепленные к костям мышцы. Сокращение и расслабление мышц вызывает изгибание тела, движение челюстей, жаберных крышек и плавников.

В туловищном отделе рыбы под позвоночником находится полость тела, в которой располагаются системы внутренних органов. По способу добывания пищи рыбы делятся на хищных (щука, сом, судак, треска. Окунь) и мирных (карп, сазан, карась и др.).

Многие рыбы

захватывают и удерживают добычу острыми зубами, сидящими на челюстях. Из ротовой полости пища проходит через глотку и пищевод в желудок. Микроскопические железы стенок желудка выделяют желудочный сок. Под его воздействием пища начинает перевариваться. Частично измельченная пища поступает в тонкую кишку, где заканчивается ее переваривание под действием

пищеварительного сока поджелудочной железы и желчи, поступающей из печени. Питательные вещества поступают через стенки кишечника в кровь, а непереваренные остатки поступают и заднюю кишку и выбрасываются наружу.

Дыхание. В процессе дыхания рыб вода входит в рот, проходит через

жаберные щели, омывает жаберные лепестки и выходит наружу из-под жаберной крышки. При газообмене кровь, текущая по капиллярам жаберных лепестков, поглощает из воды кислород, а выделяет углекислый газ.

Кровеносная система. Сосуды, по которым кровь выходит из сердца, называют артериями, а приносящие кровь к сердцу называют венами. Из предсердия кровь выталкивается в желудочек, а из него — в крупную артерию — брюшную аорту. Обратному току крови препятствуют сердечные клапаны. Брюшная аорта направляется к жабрам, от аорты отходят более мелкие сосуды, несущие насыщенную угле кислым газом венозную кровь к жабрам. В жабрах кровь освобождается от углекислого газа и насыщается кислородом, образуется артериальная кровь. Она собирается в спинную аорту, которая разветвляется в различных органах на капилляры. Через их сгенки в ткани поступают питательные вещества и кислород, а из них в кровь — углекислый газ и другие продукты. Венозная кровь собирается в вены и но ним попадает в предсердие. Кровь не прерывно циркулирует по одному замкнутому кругу кровообращения.

Плавательный пузырь расположен в полости тела вдоль позвоночника. Он наполнен воздухом. В стенках пузыря находятся капилляры. Протекающая по ним кровь либо поглощает из пузыря, либо выделяет в него газ. Плотность рыбы при этом или увеличивается, или уменьшается, в результате чего рыба опускается в толщу воды либо поднимается в верхние ее слои.

Выделительная система. Меж ду позвоночником и плавательным пузырем располагаются почки. Образующаяся в них моча по мочеточникам собирается в мочевой пузырь, который открывается наружу отверстием.

Центральная нервная система рыб имеет вид трубки. Передняя часть ее видоизменена в головной мозг, защищенный костями черепной коробки. В головном мозге позвоночных животных различают пять отделов: передний мозг, промежуточный мозг, средний мозг, мозжечок, продолговатый мозг. У рыб мозг невелик. Наиболее развиты средний мозг и мозжечок.

Ориентацию рыб в воде обеспечивают органы зрения, слуха, обоняния, осязания, вкуса, а также боковая линия, служащая органом чувств, обеспечивающим рыбе ориентацию в воде. Это погруженный в кожу канал, в котором располагаются нервные окончания, воспринимающие давление и направление тока воды. С внешней средой канал сообщается через отверстия в чешуях, покрывающих канал сверху.

Размножение. Большинство рыб раздельнополы. У самки в полости тела находится яичник, в котором развиваются яйцевые клетки (икринки). У самцов — пара длинных семенников, где развиваются сперматозоиды. У большинства рыб оплодотворение внешнее. Процесс выбрасывания икры и семенной жид кости в воду называется нерестом. Вышедшие из икры личинки сначала питаются за счет запасов желтка, а затем переходят к питанию одноклеточными водорослями и простейшими. Претерпев ряд изменений, личинки превращаются в мальков, тело которых уже покрыто чешуей. из мальков вырастают взрослые рыбы. Количество выметанных икринок различно и насчитывает у разных видов от нескольких десятков до нескольких тысяч и даже миллионов.

Хозяйственное значение рыб и охрана рыбных богатств. Ежегодно в мире добывают около 70 млн. т рыбы. Мясо рыб используют в пищу. Кроме того, из рыб получают жир, витамины. Из отходов рыбной промышленности изготовляют кормовую муку для откорма скота, удобрения.

С целью рационального использования и приумножения рыбных богатств в нашей стране применяется целый ряд мер, способствующих охране и воспроизведению рыб. Законом установлены определенные способы и сроки лова. Увеличению численности рыб способствует рыборазведение — выращивание мальков в искусственных бассейнах с последующим расселением в природные водоемы. Некоторые породы рыб (карп, сазан, толстолобик) выращивают от мальков до взрослых рыб в небольших естественных или искусственных водоемах — прудах. Прудовое рыбоводство имеет большое значение в увеличении рыбных богатств.

Характеристика

основных групп рыб

Группы

Черты внешнего

-

Черты внутрен

Число

Предста

рыб

строения

него строения

видов

вители

Хрящевые

Тело покрыто

че

Скелет хрящевой.

450

Акула,

шуей, имеющей

вид

Хорда сохраняется

скат

округлых

пласти

в течение всей

нок с зубцами

на

жизни. Плаватель

верхней

стороне.

ный пузырь

отсут

Жаберных щелей

ствует

5—7 пар. Хвосто

вой плавник

нерав-

нолопастный

Костно-

Жаберных щелей

В хрящевом

скеле

25

Осетр, бе

хрящевые

одна пара.

Хвосто

те появляются

кос

луга, стер

вой плавник

нерав-

ти. Хорда

сохраня

лядь

нолопастный

ется всю жизнь.

Есть плавательный

пузырь

Костис

Тело покрыто

мел

Скелет костный.

1 9 500

Карась,

тые

кой костной

чешу

хорда сохраняется

налим,

ей. Хвостовой

плав

только между

по

окунь,

ник равнолопаст-

звонками. Есть

пла

щука и др.

ный

вательный

пузырь

Кистепе-

Тело покрыто

круп

Скелет

представлен

1

Латиме-

рые

ной чешуей.

Основа

хордой. Скелет

пар

рия

ние плавников

пред

ных плавников

схож

ставляет собой

мя

с пятипалой

конеч

систую лопасть,

к

ностью позвоноч

которой

причленя-

ных. Плавательный

ются лучи

плав

пузырь очень

мал

ника

КЛАСС ЗЕМНОВОДНЫЕ

Земноводные — полу водные, полуназемные хордовые животные. Конечности их состоят из трех расчлененных отделов (передняя конечность — плечо, предплечье, кисть; задняя конечность — бедро, голень, стопа), заканчивающихся пальцами. Дышат атмосферным воздухом при помощи легких и влажной кожи. Два круга кровообращения, сердце трехкамерное, состоит из двух предсердий и одного желудочка. Личинка снабжена жабрами, живет в воде (цв. табл. VI). Известно около 3000 видов.

Внешнее строение. Лягушка прудовая имеет короткое и широкое туловище, постепенно переходящее в плоскую голову. Шея не выражена. Хвост отсутствует. Над большим ртом расположены ноздри, а выше их — выпуклые глаза. В ноздрях есть клапаны, закрывающие доступ воды в легкие при погружении животного в воду. Позади каждого глаза расположены органы слуха, состоящие из внутреннего уха и среднего (закрытого барабанной перепонкой). Туловище опирается на две пары расчлененных конечностей. Наиболее развиты задние конечности. С их помощью лягушка передвигается прыжками на суше и хорошо плавает. Между пальцами задних конечностей имеется плавательная перепонка.

Скелет. Мозговая коробка маленькая, что свидетельствует о слабом развитии головного мозга. Позвоночник короткий, без ребер. Скелет конечностей состоит из трех отделов: в передней ноге различают плечо, предплечье и кисть, в задней — бедро, голень и стопу. Отделы конечностей подвижно сочленены между собой суставами Л .

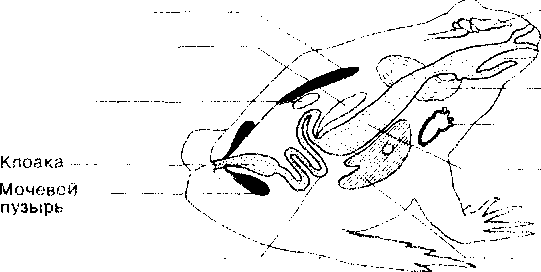

Пищеварительная система во многом сходна с таковой у рыб. Отличие в том, что у земноводных задняя кишка открывается не наружу, а в особое ее расширение — клоаку. Добычу лягушка ловит с помощью липкого языка, который прикрепляется во рту передним концом. К выбрасываемому языку прилипают насекомые. Захваченная пища не пережевывается, заглатывается целиком. Глотание происходит при участии глазных яблок, которые отделены от полости рта тонкой оболочкой.

Органы дыхания — легкие, расположены в полости тела. Через ноздри воздух попадает в ротовую полость и оттуда проталкивается в легкие. Выдох происходит в результате сокращения брюшной мускулатуры. Так как поверхность легких невелика, то весьма важным органом дыхания служит кожа с хорошо развитой системой капилляров. Слизь, покрывающая тело лягушки, способствует кожному дыханию. Развитие легких привело к усложнению кровеносной системы — появлению второго (легочного) круга кровообращения. В связи с этим усложнилось строение сердца. Оно состоит из трех камер: желудочка и двух предсердий. Правое предсердие содержит только венозную кровь, а левое - только артериальную, в желудочке кровь смешивается.

Артериальной кровью снабжает ся головной мозг лягушки, а все тело получает смешанную кровь. По большому кругу кровообращения кровь из желудочка направляется по артериям во все органы и ткани, а из них по венам оттекает в правое предсердие. По малому кругу кровообращения кровь из желудочка поступает в легкие и коме у, а из легких возвращается н левое предсердие.

Органы выделения — почки. Отфильтрованные из крови вредные вещества по мочеточникам поступают в почку.

Центральная нервная система земноводных состоит из тех же отделов, что и у рыб. Передний мозг развит сильнее, чем у рыб,

Размножение. Органы размножения земноводных очень сход ны с таковыми рыб. Оплодотворение внешнее. Самки -земноводных откладывают в воду икру. Самцы выпускают на нее жидкость, содержащую сперматозоиды. После оплодотворения оболочка каждой икринки набухает, многократно делится и превращается в зародыш, который вскоре становится личинкой — головастиком. Питается он вначале остатком желтка, не использованного в зародышевой стадии, затем у него прорезается рот. С этого момента головастик начинает питаться самостоятельно. По внутреннему и внешнему строению головастик похож на рыбу: отсутствуют конечности, есть хвостовой плавник, боковая линия, дышит с помощью наружных жабр, имеет один круг кровообращения, двухкамерное сердце.

По мере развития хорда замещается позвонками, редуцируются жабры. Образующаяся складка кожи затягивает жаберные щели, и головастик переходит к легочному дыханию. Изменяется строение кровеносной системы, она приобретает черты, характерные для земноводных. Появляются задние, а через некоторое время и передние конечности. Рассасывается хвост. Головастик превращается в лягушонка .Происхождение. Древние земноводные были первыми наземными позвоночными с развитым легочным дыханием и расчлененными конечностями. Строение и образ жизни личинок земноводных свидетельствуют о том, что они произошли от древних кистеяерых рыб. Доказательством

того служит сходство в строении их черепов и кровеносной и других систем.

Череп

Бедро

Кости

голени - Стопа

Пзудинз

Ключица

-

- Плечо Предплечы;

Почка

Поджелудочная

железа

Яичник

Кишечник

Рот

—Легкие

■ -

Сердце

Желудок

Печень

КЛАСС ПРЕСМЫКАЮЩИЕСЯ

Класс пресмыкающихся представлен наземными хордовыми

и объединяет около 6 тыс. видов. Тело этих животных разделено на голову, туловище и хвост. Дыхание исключительно легочное, кожа сухая и лишена желез. Кровеносная система пресмыкающихся животных имеет два круга кровообращения, трехкамерное сердце (два предсердия и один желудочек). Тело покрыто роговыми чешуйками или щитками. Роговой покров защищает тело от высыхания, но мешает росту, поэтому почти всем пресмыкающимся присуща линька.

Большинство пресмыкающихся — наземные животные. Некоторые виды обитают в воде. Однако предки их были наземными животными. Со временем постепенно они вторично приспособились жить в воде. Водные пресмыкающиеся, как и наземные, дышат атмосферным воздухом, а для размножения выходят на берег, где и откладывают яйца (представители отрядов черепах и крокодилов).

Ящерица прыткая — представитель отряда чешуйчатых. Внешне ящерица напоминает хвостатых земноводных, но имеет более стройное тело. Голова спереди заострена. На переднем конце головы расположена пара ноздрей — органов обоняния. Позади них — глаза, защищенные подвижными непрозрачными веками. У ящерицы имеется третье веко — полупрозрачная мигательная перепонка, при помощи которой поверхность глаза постоянно увлажняется. Позади глаз находится барабанная перепон ка, соединенная со средним и внутренним ухом — орган слуха. Время от времени ящерица высовывает изо рта длинный, тонкий, раздвоенный на конце язык — орган осязания. Тело ящерицы, покрытое чешуей, опирается на две пары ног. Плечевые и бедренные кости располагаются параллельно поверхности земли, вследствие чего тело провисает и волочится по земле. От грудных позвонков отходят ребра. С брюшной стороны они соединены с грудиной и образуют грудную клетку, которая защищает сердце и легкие от повреждения.

Пищеварительная, выделительная и нервная системы ящерицы сходны по строению с соответствующими системами земноводных. Органы дыхания — легкие. Их стенки имеют ячеистое строение, что в значительной мере увеличивает их поверхность. Дыхание происходит благодаря изменению объема грудной клетки в результате сокращения и расслабления дыхательных мышц. Кожного дыхания у ящерицы нет.

Сердце трехкамерное, состоит из двух предсердий и желудочка. В отличие от земноводных желудочек сердца ящерицы снабжен неполной внутренней перегородкой, которая делит его на правую, венозную, часть и левую, артериальную. Так как перегородка неполная,то артериальная кровь смешивается с венозной.

Размножение. Оплодотворение у пресмыкающихся внутрен нее, происходит в половых органах самки. В мае — июне самка ящерицы прыткой откладывает от 5 до 15 яиц длиной около 1,5 см и закапывает их в не глубокую ямку. Снаружи яйцо покрыто кожистой оболочкой. В яйце находится запасное пита тельное вещество — желток, за счет которого происходит развитие зародыша. Из яиц выходит не личинка, как у рыб и земноводных, а похожая на взрослую молодая ящерица.

К отряду чешуйчатых, кроме ящериц, относятся змеи. Тело их также покрыто чешуей. У змей, в отличие от ящериц, веки срастаются, делаются прозрачными и прикрывают глаза наподобие ча сового стекла. Отсюда немигающий взгляд змеи. Змеи передвигаются, извивая свое безногое тело по земле. Предки змей имели конечности. Об этом свидетельствуют сохранившиеся у них остатки тазового пояса. Грудина у змей отсутствует, и ребра с брюшной стороны заканчива ютея свободно. Такое строение помогает гибкому, скользящему передвижению змеи. Кроме того, свободно заканчивающиеся ребра не препятствуют ее продвижению. Среди змей есть неядовитые и ядовитые. Питаются змеи крупными животными. Нижние челюсти змей соединены с черепом особыми эластичными связками, способными растягиваться. Это дает возможность заглатывать крупную добычу целиком. Среди неядовитых одни (удавы, питоны) душат добычу, обвиваясь вокруг нее своим телом и сжимая, другие (ужи, полозы) глотают ее живой. У ядовитых змей ядовитые железы находятся по бокам головы. Ядовитые зубы располагаются на верхней челюсти по одному с каждой стороны и имеют либо канал, либо бороздку, по которым яд поступает в ран ку. Змеиный яд может парализовать нервную систему жертвы (например, яд кобры), сердечно-сосудистую систему (яд гадюки, гюрзы). В малых дозах этот яд — лечебное средство.

Древние пресмыкающиеся. Динозавры были огромных размеров. Тело достигало в длину 18 м. Диплодоки достигали в длину 27 м. Существовали и хищные динозавры, например тиранозавры. Они быстро бегали и, догнав жертву, разрывали ее крепкими зубами.

У зверозубых ящеров впервые появилось разделение зубов на резцы, клыки и коренные. Ноги были направлены не в стороны, а находились под туловищем.

Происхождение пресмыкающихся. Сравнивая строение земноводных и пресмыкающихся, легко обнаружить значительное сходство между этими классами. Скелеты древних пресмыкающихся, найденные при раскопках, имели короткий шейный отдел (как у земноводных), отсутствовала грудная кость. Все это свидетельствует о том, что первые пресмыкающиеся произошли от древних земноводных. Этот процесс начался около 250 млн. лет назад. Массовое вымирание пресмыкающихся произошло 70—90 млн. лет назад. Причинами вымирания явились похолодание климата на Земле и соперничество с более совершенными позвоночными животными — птицами и млекопитающими.

КЛАСС ПТИЦЫ

Птицы — теплокровные позвоночные животные. Их кожа лишена желез, тело покрыто роговыми перьями. В природе насчитывают свыше 8,5 тыс. видов птиц.

Внешнее строение. Почти все птицы отлично приспособлены к полету, чему способствуют передние конечности, видоизмененные в крылья, и туловище обтекаемой формы. С туловищем с помощью очень подвижной шеи соединена голова. Челюсти птиц вытянуты в клюв. Форма клюва различна и зависит от функции, которую он выполняет. В клюве различают верхнюю часть — надклювье и нижнюю — подклювье. По бокам головы располагаются глаза, а чуть назад и ниже — наружные слуховые отверстия. У основания надклювья находятся ноздри. Туловище обтекаемой формы заканчивается хвостом.

Пищеварительная система. Пища через рот и глотку поступает в пищевод. У основания шеи пищевод расширяется и образует зоб, особенно хорошо развитый у зерноядных птиц. В зобе пища смачивается и размягчается. Желудок птицы состоит двух отделов — переднего, железистого, и заднего, мускульного. В железистом отделе пища подвергается действию пищева- тельного сока, в мускульном перетирается. Роль жернов перетирающих пищу, выполняют заглатываемые птицей камешки.

Дыхание. Легкие птиц отучаются от мешкообразных легких земноводных и от легких пресмыкающихся. Они представляют собой не мешки, а плотные тела. В легочной ткани птиц густо переплетены тончайшие разветвления бронхов и капилляры. Это обеспечивает газообмен между кровью и воздухом. Дь хание в покое осуществляется посредством расширения и сужения грудной клетки. При полете в связи с работой грудных мышц такое дыхание невозможно. В это время дыхание у птиц двойное (происходит при участии легких и воздушных мешков).

При каждом взмахе крыльев воздушные мешки растягиваются, благодаря чему в них через легкие поступает воздух. При опускании крыльев мешки сжимаются и воздух через легкие выходит наружу. Таким образом при полете порция воздуха дважды проходит через легкие, дважды поглощается кислород — при засасывании и выталкивании воздуха. Объясняется это тем, что в самих воздушных мешках окисления крови не происходит. Объем всех мешков во много раз превышает объем легких, при этом выталкиваемая порция воздуха еще содержит большое количество кислорода.

Органы кровообращения.

Сердце у птицы, в отличие от пресмыкающихся, четырех камерное: оно состоит из двух предсердий и двух желудочков. Левая половина сердца содержит артериальную кровь, правая — венозную. Движение крови происходит, как у земноводных и пресмыкающихся, по двум кругам кровообращения. Но артериальная кровь не смешивается с венозной. Температура тела постоя ниая и довольно высокая (40—45 С).

Органы выделения — парные почки. От них отходят мочеточники, по которым моча поступает в клоаку. Мочевой пузырь отсутствует.

Головной мозг птиц по сравнению с таковым рыб, земноводных и пресмыкающихся развит сильнее. В связи с полетом хорошо развит мозжечок. Передний мозг тоже имеет большие размеры. Лучше выражена кора больших полушарий. Из органов чувств наиболее развитыми являются органы зрения и слуха. Глаза у птиц, как и у пресмыкающихся, снабжены тремя веками: верхним, нижним и прозрачным третьим — мигательной перепонкой. Орган слуха состоит из трех отделов: внутреннего, среднего и наружного слухового отверстия.

Размножение и развитие птиц. Птицы раздельнополы. Самец имеет два семенника, а самка — один яичник. От органов размножения в клоаку тянутся выводные трубки (или два семяпровода, или яйцевод). Яйца созревают постепенно и откладываются по одному через определенные промежутки времени. В отличие от пресмыкающихся большинство птиц насиживают яйца.

Строение яйца птицы. Внутреннюю часть яйца составляет желток с находящимся на его поверхности зародышевым диском. Желток одет очень тонкой оболочкой и поддерживается в жидком белке двумя скрученными, более плотными, белковыми канатиками — халазами. Подвешенный на халазах желток подвижен и располагается так, что зародышевый диск всегда находится наверху — ближе к теплому телу насиживающей птицы. Подскорлуповая оболочка, одевающая белок, на тупом конце яйца расслаивается и образует небольшую воздушную камеру, благодаря которой изменяется объем яйца при изменении температуры.

На ранних стадиях развития зародыш не похож на взрослую птицу: голова его очень большая, клюв намечен крошечным бугорком, рот расположен поперек переднего края головы. На шее хорошо выражено несколько пар жаберных щелей. Хвост на первых порах развития зародыша птицы длинный, передние конечности по форме не отличаются от задних. Все эти особенности можно увидеть у зародышей ящериц, крокодилов, черепах. Эти черты указывают на родство между птицами и пресмыкающимися.

Происхождение птиц. В сравнении с пресмыкающимися птицы имеют более сложную организацию. Высокоразвитая нервная система птиц обусловливает их сложное поведение (перелеты, гнездование, забота о потомстве). Более развитые органы дыхания и кровообращения обеспечивают снабжение организма артериальной кровью, а на этой основе и развитие теплокровности.

Вместе с тем имеются черты сходства между птицами и пресмыкающимися. Кожа у них сухая и лишена желез.

|

Кочевки и перелеты ниш Среди птиц различают оседлм кочующих и перелетных. Ocедлые (воробьи, дятлы, синицы находят себе пищу и живут в одной местности в течение круглого года. Кочующие (галки, снегири, овсянки) перемещаются зимой в поисках пищи в соседние области. Перелетные птицы совершают дальние миграции к югу. Перелеты птиц связаны с на- днигающейся бескормицей, а сигналами к ее наступлению служит происходящие в природе изменения (укорочение светового дин, понижение температуры и др.). Роль птиц в природе и их практическое значение для человека. Значение птиц в природе и жизни человека очень велико. Подавляющее большинство птиц питается насекомыми. При большом количестве потребляемой пищи птицы истребляют бесчис- иснное множество насекомых- нредителей. Немалую пользу приносят хищные птицы, питающиеся грызунами, являющиеся санитарами в природе. Многие птицы, питаясь плодами и семенами, способствуют их распространению; другие сами служат пищей ряду хищников. На некоторых птиц существует промысловая и спортивная охота. Промышляют главным образом куриных птиц. Птицы оживляют природу. своей красотой и пением они доставляют человеку эстетическое наслаждение. Птиц нужно охранить. Птиц необходимо привлекай» н сады, поля, огороды, развешивая искусственные гнездовья и подкармливая их зимой.

Куриные |

Ноги короткие, силь |

Леса, сте |

Выводко |

Тетерев, <| |

|

ные. Крылья широкие. |

пи, пусты |

вый |

зан, индет |

|

Клюв короткий; над |

ни |

|

куропатка |

|

клювье слегка загнуто |

|

|

|

Гусиные |

Ноги с плавательной |

Побережья |

Вывод |

Гусь, ут! |

|

перепонкой, отнесены |

водоемов |

ковый |

лебедь |

|

далеко назад. Клюв |

|

|

|

|

уплощен, с попереч |

|

|

|

|

ными роговыми зубчи |

|

|

|

|

ками, образующими |

|

|

|

|

цедильный аппарат |

|

|

|

Дятл ы |

Ноги короткие, 1-й и |

Леса |

Птенцо |

Дятел, ту к |

|

4-й пальцы обращены |

|

вый |

|

|

назад. Клюв прямой, |

|

|

|

|

долотообразный |

|

|

|

Д1 и'кп ые |

Ноги с длинными ост |

Различные |

Птенцо |

Ястреб, « |

хищники |

рыми когтями. Клюв |

ландшаф |

вый |

кол, гриф |

|

крючковидный, изо |

ты |

|

|

|

гнутый. Способны к па |

|

|

|

|

рящему полету |

|

|

|

Воробьи |

11,1 йогах первый па |

Различные |

Птенцо |

Жаворонок |

ные |

лец обращен назад. |

ландшаф |

вый |

дрозд, л: |

|

Строение крыльев и |

ты |

|

точка, сини |

|

клюна разнообразно |

|

|

воробей |

Череп

Верхняя

челюсть Нижняя

челюсть Шейные позвонки

--

Плечо

-

Грудные

позвонки

Ключица

Воронья

косгь

Грудина-

-

Киль

Пальцы

-- — — Мозг

Трахея —

Зоб

Пищепод

Сердце

Воздушный

мешок

— Предплечье

Поселка

Ребра

Копчиковая

кость

Хвостовые

позвонки Таз

-Бедро

Голень

-Цевка

—

Легкое

-

-Желудок Поджелудочная железа

Анатомия, физиология и гигиена человека составляют основу современной медицины. Развитие этих наук помогает медицине разрабатывать эффективные методы лечения нарушений деятельности жизненно важных органов человеческого организма и вести эффективную борьбу с инфекционными заболеваниями. Знание строения и функций человеческого организма позволяет каждому человеку сознательно соблюдать зшучно обоснованные правила личной и общественной гигиены, избежать различных заболеваний и быть здоровым, физически развитым.

Анатомия человека — наука, изучающая строение, форму человеческого организма, его органов и образующих их тканей с учетом возрастных, половых и индивидуальных особенностей. Она выявляет взаимосвязь между формой, структурой органов и их функциями и строением тела человека в целом.

Физиология человека — наука, изучающая процессы жизнедеятельности (функции) и механизмы их регулирования в клетках, тканях, органах, системах органов и целостном организме человека.

Гигиена человека — наука, изучающая влияние разнообразных факторов окружающей среды и производственной деятельности на здоровье человека, его работоспособность, продолжительность жизни.

ОБЩИЙ ОБЗОР ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА

Организм — самостоятельное живое существо, состоящее из органических (белки, жиры, углеводы и нуклеиновые кислоты) и неорганических (вода, минеральные соли) веществ. Его характерными свойствами являются обмен веществ и энергии с окружающей средой, рост и размножение. Он реагирует на изменения внешней среды и представляет собой саморегулирующуюся систему.

Целостность многоклеточного организма обеспечивается структурным соединением всех частей организма (клеток, тканей, органов, жидкостей и др.), взаимосвязью всех частей организма при помощи жидкостей, циркулирующих в его сосудах, полостях и пространствах {гуморальная связь, «гумор» — жидкость), нервной системы, которая регулирует все процессы организма (нервная связь).

Понятие целостности организма человека включает в себя единство психического и соматического (от греч. «сома» — тело), так как нет психики, отделенной от тела. Она является функцией телесного органа — головного мозга, представляющего наиболее высокоразвитую и особым образом организованную материю, способную мыслить.

Гуморальная регуляция функций организма — древнейшая форма химического взаимодействия клеток организма, осуществляемая продуктами их обмена веществ, которые разносятся кровью по всему телу и оказывают влияние на деятельность других клеток, тканей и органов. Следовательно, гуморальная связь характеризуется отсутствием точного «адресата», так как действие химических раздражителей, циркулирующих в крови, адресовано всем клеткам организма.

Однако одни клетки более чувствительны к одним химическим раздражителям, другие — к другим. Кроме того, химическое вещество распространяется с током крови относительно медленно и обычно быстро разрушается или выводится из организма.

Нервная регуляция функций организма — исторически более молодая, позднее возникшая в ходе эволюции живых существ, является и более совершенной, потому что взаимодействие клеток через нервную систему — рефлекторным путем — осуществляется в сотни раз быстрее, чем гуморально-химическое, а нервные импульсы всегда имеют точную направленность к определенным клеткам, тонко регулируя состояние и деятельность «адресата».

Нервная и гуморальная регуляция функций организма взаимосвязаны. На функциональное состояние нервной системы оказывают влияние активные химические вещества, циркулирующие в крови, например гормоны (от греч. «гормано» — побуждать). Но образование гормонов железами внутренней секреции и выделение их в кровь осуществляется под контролирующим влиянием нервной системы. В связи с этим следует говорить об едином механизме нервно- гуморальной регуляции функций организма.

Важнейшим свойством организма является саморегуляция физиологических функций, приводящая к автоматическому поддержанию относительного постоянства его внутренней среды, т. е. гомеостаза (от греч. «гомоне» —- тот же самый и «стасис» — состояние), что является необходимым условием его существования. Саморегуляция возможна потому, что имеются обратные связи между регулируемым процессом и регулирующей системой, когда информация о конечном результате поступает в центральную нервную систему.

Ткани состоят из клеток и неклеточных образований (межклеточное вещество), однородных по происхождению, строению и функции (цв. табл. VI]).

Все разнообразие тканей организма человека и животных может быть сведено к четырем типам тканей: эпителиальные (от греч. «эпи» — на и лат. «тела» — ткань), или пограничные, ткани; соединительные, или ткани внутренней среды организма; мышечные, сократимые ткани и ткани нервной системы.

Органы. Системы органов. Различные ткани сочетаются между собой и образуют органы. Орган занимает постоянное положение в организме, частью которого он является; у него определенное строение, форма и функции (цв. табл. XIV). Органы находятся в тесном взаимодействия. В их форме и величине наблюдаются индивидуальные, половые и возрастные различия. Органы, объединенные общей функцией и происхождением, составляют систему органов.

Органы, посредством которых организм воспринимает пищевые вещества и кислород., необходимый для тканевого дыхания, окислительно восстановительных процессов, составляют пищеварительную и дыхательную системы, а органы, выделяющие наружу отработанные вещества, — мочевыделительную систему.

Системы органов, которые объединяются для выполнения совместной функции, называют аппаратом. Например, опорно-двигательный аппарат включает костную систему, соединения костей и мышечную систему.

Временную комбинацию разнородных органов, объединяющихся в данный момент для выполнения общей функции, называют функциональной с исгемой.

опорно-двигательная система

СКЕЛЕТ И ЕГО ФУНКЦИИ

Скелет составляет структурную основу тела, определяет его размер и форму, выполняет опорную и защитную функции и совместно с мышцами образует полости, в которых располагаются жизненно важные органы. Например, головной мозг защищен черепом, спинной — позвоночником, легкие и сердце — грудной клеткой и т. д.

Движение организма возможно благодаря строению костей в виде длинных и коротких рычагов, соединенных подвижными сочленениями — суставами и приводимыми в движение мышцами, управляемыми нервной системой. Движение служит одной из главных приспособительных реакций животного организма к окружающей среде и является одним из основных отличий животных от растений.

Костная ткань — депо кальция, фосфора и других элементов — участвует в минеральном обмене, а мышечная ткань — в обмене углеводов, жиров и белков. Кроме того, скелет выполняет кроветворную функцию, поскольку внутри костей содержится красный костный мозг, где образуются форменные элементы крови.

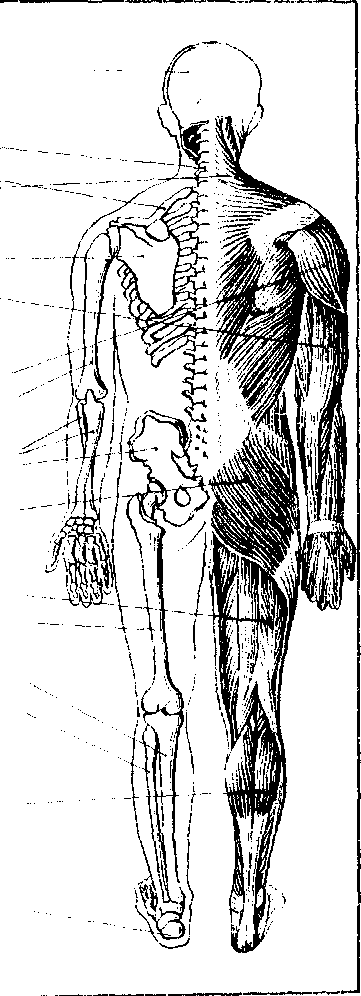

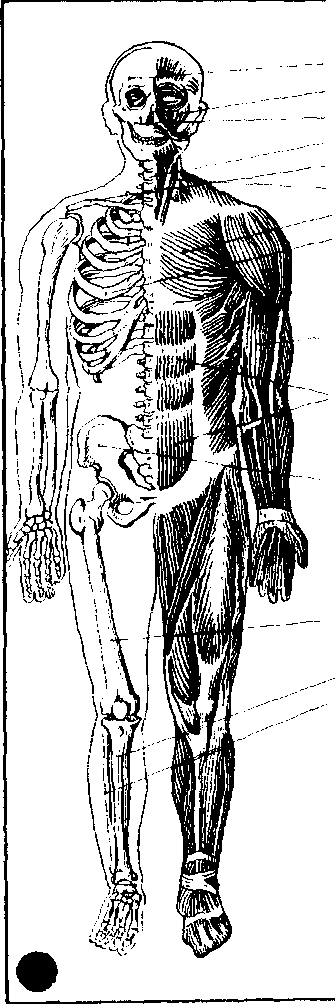

Отделы скелета человека. Скелет человека состоит из скелета туловища (позвоночник и грудная клетка) ф , конечностей и черепа.

Скелет туловища. Позвоночник образован 33—34 позвонками, расположенными друг над другом. Между ними находятся прослойки из хрящевой ткани, что придает позвоночнику гибкость и упругость.

Различают пять отделов позвоночника: шейный, состоящий из 7 позвонков, грудной — из 12, поясничный — из 5, крестцовый — из 5 и копчиковый (хвостовой) — из 4—5 сросшихся позвонков. Каждый позвонок состоит из тела, дуги и отростков. Между телом и дугой находится отверстие. Позвоночные отверстия в совокупности образуют позвоночный канал, защищающий находящийся в нем спинной мозг. Чем ближе к крестцу, тем массивнее позвонки, что связано с возрастающей нагрузкой. Характерные для взрослого человека четыре изгиба позвоночника отсутствуют у новорожденного и, формируясь, постепенно образуются окончательно в юношеском возрасте. Изгибы позвоночника связаны с вертикальным положением тела и обеспечивают пружинные движения позвоночника при ходьбе и прыжках.

Грудная клетка состоит из 12 пар ребер, сочлененных с телами грудных позвонков и их поперечными отростками. Ребра могут приподниматься и опускаться. Семь пар верхних, истинных ребер спереди соединяются с плоской костью — грудиной. Следующие 3 пары ребер соединяются друг с другом хрящами. Две нижние пары ребер свободно лежат в мягких тканях. Грудные позвонки, грудина и ребра вместе с расположенными между ними дыхательными мышцами образуют грудную полость, которая снизу отделена диафрагмой.

Пояс верхних конечностей состоит из двух треугольных лопаток, лежащих на задней поверхности грудной клетки, и сочлененных с ними ключиц, соединенных с грудиной.

Скелет верхней конечности образован костями: плечевой, соединенной с лопаткой, предплечья (лучевая и локтевая) и кисти. Скелет кисти образован 8 мелкими костями запястья, 5 длинными костями пясти и костями пальцев.

Пояс нижних конечностей состоит из двух массивных тазовых костей, прочно соединенных с крестцом. Они имеют круглые впадины, куда входят головки бедренных костей.

Скелет нижней конечности состоит из костей: бедренной, голени (большой и малой берцовых) и стопы. Коленный сустав — место соединения бедра и голени — защищен спереди небольшим плоским надколенником. Скелет стопы образован короткими костями предплюсны, в которую входит пяточная кость, пятью длинными костями плюсны и костями пальцев ног.

Кости конечностей соединены подвижно суставами, что обуслов-

Двуглавая

мыщца—

Бедренная

кость

Большая

берцовая кость Малая берцовая кость-^

Икроножная

мышца

Пяточная

кость

Черепная

коробка- -Мышцы головы Лицевой скелет

Позвоночник——

Ключица —

Шейная

мышца

Мышцы

груди Грудная клетка

Лопатка

Трехглавая

мышца

разгибатель

Двуглавая мышца сгибатель

Дельтовидная

мыщца >Мышцы живота Плечевая кость—

Локтевая,лучевая

кости

Таз

Ягодичная

мышца

Скелет головы образован мозговым и лицевым отделами черепа. Мозговой отдел черепа составляют две парные кости (височная и теменная) и четыре непарные (лобная, решетчатая, клиновидная и затылочная). Все они неподвижно соединены между собой швами. В затылочной кости находится большое затылочное отверстие, соединяющее полость черепа с позвоночным каналом. Затылочная кость сочленяется с первым шейным позвонком. Лицевой отдел черепа состоит из 6 парных и 3 непарных костей. Нижняя челюсть — единственная подвижная кость черепа — сочленяется двумя головками суставного отростка с нижнечелюстными ямками височной кости. Верхняя и нижняя челюсти содержат по 16 ячеек, в которых помещаются корни зубов.

Особенности скелета человека, связанные с прямохождением и трудовой деятельностью,— четыре плавных изгиба позвоночника, широкая грудная клетка, массивность костей нижних конечностей, широкие кости таза, сводчатая стопа, преобладание мозгового отдела черепа над лицевым.

Состав, строение и рост костей. Костное вещество состоит из органических и неорганических веществ, главным образом солей кальция и фосфорнокислой извести (51%). Эластичность кости зависит от наличия органических веществ, а твердость ее — от минеральных солей. Сочетание этих веществ в живой кости придает ей прочность и упругость. У детей кости содержат много органи чески х веществ и отличаются большой гибкостью. В старости, наоборот, они содержат больше неорганических веществ и становятся более хрупкими.

Прочность и легкость длин ных костей (плечевой, бедренной, предплечья и голени) обусловлены их трубчатым строением. В полостях трубчатых костей содержится соединительная

ткань, богатая жиром, костный мозг. Концы трубчатых костей имеют утолщенные головки, без полости. Они образованы губчатым веществом, состоящим из множества перекрещивающихся костных пластинок. Короткие и плоские кости (позвонки, лопатки и др.) также образованы губчатым веществом. В пространстве между костными пластинками находится соединительная ткань — красный костный мозг, где образуются эритроциты, лейкоциты и тромбоциты.

Кость покрыта надкостницей — тонкой оболочкой из плотной соединительной ткани, богатой нервами и кровеносными сосудами, обеспечивающими питание кости и ее рост в толщину. Головки длинных костей покрыты хрящом ф .

Кости проходят три стадии развития: соединительно-тканную, хрящевую и костную. До рождения ребенка соединительная ткань заменяется хрящевой, которая постепенно замещается костной тканью. У детей и юношей в длину кости растут за счет хрящей, расположенных между их концами и телом.

Рост костей в толщину происходит за счет клеток внутренней поверхности надкостницы. Одновременно с нарастанием снаружи костное вещество разрушается изнутри кости. У детей

нарастание костей преобладает над их разрушением, а у взрослых эти процессы взаимно уравновеши ва ются.

Первая помощь при растяжении связок, вывихах суставов и переломах костей. При растяжении к поврежденному месту необходимо приложить холод (например, смоченную холодной водой тряпочку), плотно забинтовать сустав и доставить пострадавшего в медицинский пункт.

При вывихе — смещении головки кости из суставной впадины — первая помощь заключается в обеспечении полной неподвижности пострадавшей конечности. Больному накладывают фиксирующую повязку и срочно доставляют в лечебное учреждение.

Переломы костей бывают открытые и закрытые. При открытом переломе обломки костей, повредив мягкие ткани и кожу, выступают из р.чны. В этих случаях необходимо остановить кровотечение, смазать края раны 5%-ным раствором иода и наложить стерильную повязку. После этого следует, как и при закрытых переломах (без повреждения кожи), привести сломанную конечность в неподвижное состояние с помощью специальной шины. Под шину подклады- вают что-либо мягкое, плотно прибинтовывают, начиная от пальцев кверху, чтобы конечность не отекла. Шина должна захватывать не менее двух суставов: выше и ниже места перелома кости. Если нет шины, поврежденную руку можно прибинтовать к туловищу, а носу — к здоровой ноге. При переломах ребер на грудную клетку накладывают тугую повязку из широкого бинта или лейкопластыря. При переломах позвоночника, если не удается срочно вызвать

скорую помохпь или в ее ожидании, больного осторожно укладывают животом вниз на лист фанеры или широкую доску, покрытую одеялом, пальто и т. п., подложив под голову и плечи матерчатый валик, строго следя за тем, чтобы не произошло смещение позвонков. При переломе костей таза пострадавшего следует положить на спину на фанерный щит, доски, согнуть ноги в коленях и тазобедренных суставах, бедра несколько развести в сторону. При всех случаях перелома костей больного необходимо быстро доставить в лечебное учреждение.

МЫШЦЫ И ИХ ФУНКЦИИ

9i

m

Работа мышц связана с расходованием энергии. Энергию для мышечного сокращения дает аде- нозиптрифосфорная кислота (АТФ), Однако запасти АТФ в мышце небольшие, и они истощаются меньше чем за одну секунду. Для синтеза АТФ используется энергия, освобождаемая при окисления глюкозы . Кровь, протекающая через мышцы, снабжает их необходимыми питательными вещества ми, ки • слородом и уносит углекислый газ, воду и другие продукты распада органических веществ, образовавшиеся в процессе их. работы.

Таким образом, эффективность и продолжительность работы мышц зависит от кровоснабжения мышц и, следовательно, от работы сердечнососудистой системы.

ВНУТРЕННЯЯ СРЕДА ОРГАНИЗМА

Клетки организма нуждаются и постоянном притоке питательных веществ и кислорода и в непрерывном удалении продуктом их жизнедеятельности. У высших животных и человека внутренняя среда организма образована кровью, тканевой жидкостью и лимфой. Она сохраняет относительное постоянство своего состава — физических и химических свойств (гомеостаз), что оНееиечивает устойчивость всех функций организма и является результатом нервно-гуморальной еа морегуляции.

Тканевая жидкость омывает н клетки, которые поглощают из нее питательные вещества и кислород и выделяют в нее углекислый газ и другие продукты жизнедеятельности. Между тканевой жидкостью и плазмой (жидкой частью крови) через стенки капилляров (мельчайших кровеносных сосудов) постоянно осуществляется обмен веществ путем диффузии. Кровь отдает и тканевую жидкость вещества, необходимые клеткам, и поглощает выделяемые ими вещества.

Лимфа образуется из тканевой жидкости, поступающей в лимфатические капилляры, которые берут начало между клетками тканей и переходят в лимфатические сосуды, впадающие в крупные вены груди. Лимфатическую систему рассматривают как дренажную систему между тканями и кровью.

Состав и функции крови. Кровь, беспрерывно циркулирующая в замкнутой системе кровеносных сосудов, выполняет в организме важнейшие функции: транспортную, дыхательную, регуляторную и защитную. Она обеспечивает относительное постоянство внутренней среды организма.

Кровь — это жидкая соединительная ткань, состоящая из плазмы — жидкого межклеточного вещества сложного состава — и не прилегающих друг к другу клеток, форменных элементов крови — эритроцитов (красных кровяных клеток), лейкоцитов (белых кровяных клеток) и тромбоцитов (кровяных пластинок) (цв. табл. IX). 1 мм'® крови содержит 4,5 — 5 миллионов эритроцитов, 5 — 8 тысяч лейкоцитов, 300 тысяч тромбоцитов. менные элементы — 45%. Красный цвет крови придают эритроциты.

Форменные элементы крови

Формен ные элементы |

Наличие ядра |

Кол И-ИМ'ТВО 13 1 мм кропи |

Функция |

Эритроциты |

нет |

4,5 — 5 млн. |

Перенос кислорода |

Лейкоциты |

есть |

5 — 8 тыс. |

Защитная |

Тромбоциты |

нет |

200—400 тыс. |

Свертывание крови |

В организме человека содержится 4,5—6 л крови, или 1/13 массы его тела. Плазма составляет 55% объема крови, а форменные элементы — 45%.

Плазма крови содержит 91% воды, 7% белков, 0,7% жиров, 0,1% сахара — глюкозы, 0,9% минеральных солей, остальная часть — гормоны, витамины, аминокислоты, продукты обмена веществ. В кровь поступают питательные вещества из кишечника, кислород из легких, продукты обмена веществ из тканей. Однако плазма крови сохраняет относительное постоянство состава и физико-химических свойств. Гомеостаз поддерживается деятельностью органов дыхания, выделения и др., влиянием нервной системы и гормонов. В почках кровь освобождается от избытка минеральных солей, воды и продуктов обмена веществ, в легких — от углекислого газа. Если концентрация в крови какого-либо из веществ изменяется, то нервно-гормональные механизмы, регулируя деятельность ряда систем, уменьшают или увеличивают его выделение из организма.

Переливание крови. При крупных кровопотерях и некоторых заболеваниях производят переливание крови от человека, который отдает часть (около 200 см1) своей крови — донора — к человеку, который ее получает,— реципиенту. В этом случае учитывают совместимость групп крови. Иногда сыворотка крови одного человека склеивает эритроциты другого. В эритроцитах имеются вещества белковой природы — агглютиногены, (склеиваемые), а в плазме крови — агглютинины (склеивающие). Агглютинин (S склеивает эритроциты с агглютиногеном А, агглютинин ос — эритроциты с агглютиногеном В. Наличие этих веществ послужило основой разделения крови всех людей на 4 группы (цв. табл. IX). Группа крови передается по наследству и не меняется в течение всей жизни.

Свертывание крови.

При ранении кровеносного сосуда вытекающая из него кровь сверты вается в течение 3 — 4 мин, образуя красный сгусток, который закрывает просвет сосуда и препятствует дальнейшей потере крови. Главная реакция, ведущая к появлению сгустка крови,— образование нерастворимых нитей белка фибрина из растворенного в плазме белка

фибриногена.

Фибриноген и другие вещества, участвующие в свертывании крови (их более 15), являются постоянными компонентами крови. Однако процесс свертывания у здоровых людей происходит только после ранения сосудов и выхода крови из них. Это объясняется тем, что процесс свертывания крови запускается продуктами распада поврежденных клеток стенок сосуда и гибели тромбоцитов.

Отсутствие любого из факторов свертывания крови может снижать или вообще лишает кровь способности свертываться. Это является причиной тяжелых заболеваний, например гемофилии, когда могут произойти большие кровопотери от незначительных поранений.

Малокровием называется уменьшение содержания эритроцитов и гемоглобина (белковое вещество эритроцитов, содержащее железо и обладающее свойством вступать в соединение с кислородом и углекислым газом) в крови, в результате чего нарушается доставка кислорода к тканям, развивается кислородная недостаточность. У больных отмечается слабость, быстрая утомляемость, головокружение, раздражительность, одышка и сердцебиение, головные боли, мелькание «мушек» перед глазами, бледность кожи и слизистых оболочек. Полноценное питание, удовлетворение потребное- тей организма в железе, вита минах, свежий воздух помогают восстановить нормальное содержание эритроцитов и гемоглобина в крови.

ИММУНИТЕТ

Учение И. И. Мечникова об

иммунитете. Великий русский биолог И. И. Мечников установил, что лейкоциты играют ре шающую роль в защите организма от заразных, инфекционных болезней, уничтожая путем фагоцитоза их возбудителей — болезнетворных микробов. Переваривая или разрушая их. лейкоциты гибнут.Открытия и идеи И, И. Мечникова лежат в основе современного учения об иммунитете (от лат. immunis -- освобожденный) — невосприимчивости организма к действию проникших в него инфекционных и других чужеродных высокомолекулярных органических агентов. Эти открытия позволили достигнуть больших успехов в борьбе с инфекционными заболеваниями, которые на протяжении веков были ужасным бичом человечества. Велика роль в предупреждении заразных болезней предохранительных и лечебных прививок — иммунизации с помощью вакцин и сывороток, создающих в организме искусственный активный и пассивный иммунитет.

Виды иммунитета. Различают врожденный (видовой) и приобретенный (индивидуальный) иммунитет.Врожденный иммунитет является наследственным признаком данного вида животных. Например, кролики и собаки невосприимчивы к полиомиелиту (детскому параличу), а человек — к возбудителю чумы рогатого скота и др.Приобретенный иммунитет делят на естественный и искусственный, а каждый ма них разделяют на активный и пассивный.Естественный активный иммунитет вырабатывается у человека после перенесения инфекционного заболевания. Так, люди, перенесшие в детстве корь или коклюш, уже не заболевают ими повторно, так как у них образовались в крови защитные вещества — антитела (белковые вещества, способные склеивать или разрушать микроорганизмы).Естественный пассивный иммунитет обусловлен переходом защитных антител из крови матери, в организме которой они образуются, через плаценту в кровь плода. Пассивным путем получают иммунитет дети по отношению к кори, скарлатине, дифтерии и др. Через 1 — 2 года, когда антитела, полученные от матери, разрушаются и частично выделяются из организма ребенка, восприимчивость его к указанным инфекциям резке возрастает.Искусственный активный иммунитет получается путем прививки здоровым людям и животным культур убитых или ослабленных болезнетворных микробов или вирусов, ослабленных микробных ядов — токсинов (анатоксинов), Введение в организм этих препаратов — вакцин — имитирует заболевание в легкой форме и активизирует защитные силы организма, вызывая в нем образование соответствующих антител. В Советском Союзе применяется вакцинация детей против кори, коклюша, дифтерии, полиомиелита, туберкулеза, оспы, столбняка, благодаря чему достигнуто значительное снижение числа заболеваний этими тяжелыми болезнями.Искусственный пассивный иммунитет создается путем введения сыворотки.

ДЫХАНИЕ

СТРОЕНИЕ И ФУНКЦИИ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ

Дыхание — это совокупность процессов, обеспечивающих поступление в организм кислорода, использование его в биологическом окислении органических веществ и удаление из организма углекислого газа, образовавшегося в процессе обмена веществ. В результате биологического окисления в клетках освобождается энергия, идущая на обеспеукреплению сердечно-сосудистой системы, улучшению кровоснабжения всех органов и тканей организма, повышению сопротивляемости различным заболеваниям служат регулярные физические упражнения и труд, соответствующий возрасту и индивидуальным возможностям организма.

Органы дыхания -- носовая полость, глотка, гортань, трахея, бронхи и легкие — обеспечивают циркуляцию воздуха и газообмен .

Носовая полость делится костно-хрящевой перегородкой на две половины. Ее внутреннюю поверхность образуют три извилистых носовых хода. По ним воздух, поступающий через ноздри, проходит в носоглотку. Многочисленные железы, расположенные в слизистой оболочке, выделяют слизь, которая увлажняет вдыхаемый воздух. Обильное кровоснабжение слизистой оболочки согревает воздух. На влажной поверхности слизистой оболочки задерживаются находящиеся во вдыхаемом воздухе пылинки и микробы, которые обезвреживаются слизью и лейкоцитами.Слизистая оболочка дыхательных путей выстлана мерцательным эпителием, клетки которого имеют на внешней поверхности тончайшие выросты — реснички, способные сокращаться. Сокращение ресничек совершается ритмически и направлено в сторону выходя из носовой полости. При этом слизь и прилипшие к ней пмлшжи и микробы выносятся наружу из носовой полости. Через носоглотку воздух проходит в гортань.

Гортань служит для проведения воздуха из глотки в трахею и совместно с ротовой полостью является органом звукообразования и членораздельной речи. Гортань — это полый орган, стенки которого образованы парными и непарными хрящами, соединяющимися связками, су ставами и мышцами. Между передним и задним хрящами натянуты голосовые связки, образующие голосовую щель. Одни из мышц гортани при сокращении суживают щель, а другие — расширяют. Звук голоса возникает в результате колебания голосовых связок при выдыхании воздуха. Оттенки голоса, его тембр зависят от длины голосовых связок и от системы резонаторов, которую составляют полости гортани, глотки, рта, носа и его придаточных пазух.

Трахея, или дыхательное горло, является продолжением гортани и представляет собой трубку длиной 9 —11 см и диаметром 15 —18 мм. Стенки ее состоят из хрящевых полуколец, соединенных связками. Задняя стенка перепончатая, содержит гладкие мышечные волокна, прилегает к пищеводу. Трахея делится на два главных бронха, которые входят в правое и ле вое легкие. Стенка крупных бронхов содержит неполные хрящевые кольца, их просвет всегда открыт. Стенки малых бронхов хрящей не имеют и состоят из эластических и гладкомышечных волокон.

Легкие, В легких бронхи ветвятся, образуя «бронхиальное дерево», на конечных бронхиальных веточках которого находятся крохотные легочные пузырьки — альвеолы — диаметром 0,15— 0,25 мм и глубиной 0,06—0,3 мм, заполненные воздухом. Стенки альвеол выстланы однослойным плоским эпителием, покрытым тонкой пленкой вещества, препятствующего их спадению. Альвеолы оцлетены густой сетью капилляров. Через их стенки совершается газообмен. Легкие покрыты оболочкой — легочной плеврой, которая переходит в пристеночную плевру, выстилающую внутреннюю стенку груд ной полости- Щелевидное плевральное пространство между ними заполнено плевральной жидкостью, облегчающей скольжение плевры при дыхательных дви жениях.

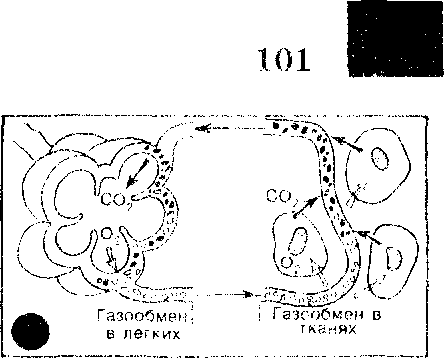

Газообмен в легких и тканях. Газообмен в легких происходит путем диффузии. Кислород через тонкие стенки альвеол и капилляров поступает из воздуха в кровь, а углекислота — из крови в воздух . В крови кислород проникает в эритроциты и соединяется с гемоглобином. Кровь, насыщенная кислородом, становится артериальной и через легочные вены поступает в левое предсердие.

Обмен газов в тканях осуществляется в капиллярах. Через их тонкие стенки кислород посту пает из крови и тканевую жидкость и клетки, а углекислота из тканей переходит в кровь. Разность концентрации кислорода в тканях и крови способствует разрыву непрочной связи кислорода с гемоглобином и его диффундированию в клетки. Концентрация углекислого газа в тканях, где он образуется, выше, чем в крови. Поэтому он диффундирует в кровь, где связывается с гемоглобином или химическими соединениями плазмы, транспортируется в легкие и выделяется в атмосферу.

Жизненная емкость легких состоит из дыхательного объема, резервного объема вдоха и резервного объема выдоха. Дыхательным объемом называется количество воздуха, поступающего в легкие при одном вдохе. В покое он равен примерно 500 ем-* и соответствует объему выдыхаемого воздуха при одном выдохе. Если мосле спокойного вдоха сделать усиленный дополнительный вдох, то в легкие может поступить еще 1500 см' воздуха,

который составляет резервный объем вдоха. После спокойного выдоха можно при максимальном напряжении выдохнуть еще 1500 см'1 воздуха. Это резервный объем выдоха.Таким образом, наибольшее количество воздуха, которое человек может выдохнуть после самого глубокого вдоха, равно около 3500 см' и составляет жизненную емкость легких. Она больше у спортсменов, чем у нетренированных людей, и зависит от степени развития грудной клетки, от пола и возраста. Под влиянием курения жизненная емкость легких снижается.Даже после максимального выдоха в легких всегда еще остается 1000 - 1500 см" воздуха, который называется остаточным объемом.

ДЫХАТЕЛЬНЫЕ движения И РЕГУЛЯЦИЯ ДЫХАНИЯ

Дыхательные движения, т. е. попеременное увеличение и уменьшение объема грудной клетки. обусловленное ритмическими сокращениями дыхательных мышц, осуществляют вдох и выдох — поступление и удаление из легких воздуха — вентиляцию легких.При вдохе межреберные мышцы приподнимают ребра, а диафрагма, сокра гаа яоь, ст?« ч»жится менее выпуклой, в результате объем грудной клетки увеличивается, легкие расширяются, дав ление воздуха в них становится ниже атмосферного и воздух устремляется в легкие — происходит спокойный вдох. При глубоком вдохе, кроме межреберных мышц и диафрагмы, одновремен но сокращаются мышцы груди и плечевого пояса.При выдохе Межреберные мышцы и диафрагма расслабляются, ребра опускаются, выпуклость диафрагмы увеличивается, в результате объем грудной клетки уменьшается, легкие сжимаются, давление в них становится выше атмосферного и воздух устремляется из легких — происходит спокойный выдох.Глубокий выдох обусловлен сокращением межреберных выдыхательных мышц и брюшных мышц.

Нервная и гуморальная регуляция дыхания. Согласован ноеть, координация, ритмичность сокращений и расслаблений дыхательных мышц обусловлены поступающими к ним по нервам импульсами от дыхательного центра продолговатого мозга. Иван М и х а й л о в и ч С е ч е- нов (1829—-1905) установил, что в нем примерно через каждые 4 с автоматически возникают возбуждения, обеспечивающие чередование вдоха и выдоха. Дыхательный центр не только обеспечивает ритмичное чередование вдоха и выдоха, но и способен изменять глубину и частоту дыхательных движений, приспосабливая легочную вентиляцию к потребностям организма, обеспечивая постоянное содержание газов в крови.Нервные механизмы саморегуляции дыхания проявляются в том, что вдох рефлекторно вызывает выдох, а выдох — вдох. Это происходит потому, что во время вдоха, при растяжении легочной ткани в рецепторах, находящихся в ней, возникает возбуждение, которое передается продолговатому мозгу и вызываем торможение центра дыхания. Со кращение дыхательных мыши прекращается, они расслабляют ся, и происходит выдох. При вы дохе поток импульсов от рецеп торов прекращается, дыхатель ный центр растормаживается, и наступает вдох.Гуморальная регуляция дыха ния состоит в том, что повы шение концентрации углекислого газа в крови возбуждает дыха тельный центр — частота и глубина дыхания увеличиваются Низкое содержание углекислого газа в крови вызывает тормо жение дыхательного центра - частота и глубина дыхания уменьшаются.

Искусственное дыхание позво ляет возобновить деятельность дыхательного центра и спасти человека от смерти. Для этого необходимо обеспечить проходи мость дыхательных путей, очис тив рот и глотку от инородных тел, пострадавшего уложить на спину на твердую горизонтальную поверхность, освободить от давящих частей одежды. Голова его должна быть запрокинута, а нижняя челюсть выдвинута вперед. После этого следует начать вдувать воздух изо рта в рот или в нос (через платок). Вдувание производят с интервалом в 4 — 5 с, т.е. 12—16 раз в 1 мин. Продолжительность «выдоха» должна быть больше «вдоха» почти в два раза.

Одновременно с искусственным дыханием проводят массаж сердца в случае его остановки. Для этого массирующий кладет ладонь на нижнюю треть грудины, другую ладонь располагает сверху под прямым углом, производит толчкообразные на давливания на грудину, смещая ее по направлению к позвоночнику на 3--5 см. Темп массажа сердца — 60 нажатий в 1 мин у взрослых, 70—80 — у детей до 12 лет.

Гигиена дыхания. Для сохранения здоровья необходимо поддерживать нормальный соста.1 воздуха в жилых, учебных, общественных и рабочих помещениях, постоянно их проветривать. Зеленые растения, выращиваемые в помещениях, освобождают воздух от избытка углекислого газа и обогащают его кислородом.

Вредное действие курения на органы дыхания проявляется в уменьшении жизненной емкости легких, в хроническом раздражении слизистых оболочек дыхательных путей, вызывающем хронический бронхит курильщика. Курение наносит здоровью большой вред, систематически отравляя организм никотином и другими ядовитыми веществами. Некоторые из них вызывают появление раковых опухолей.

ПИЩЕВАРЕНИЕ СОСТАВ ПИЩИ. НОРМЫ ПИТАНИЯ

Питательные вещества. В пищевых продуктах содержатся питательные вещества — белки, жиры и углеводы (см. «Химический состав клетки»). Они не могут быть усвоены человеком в натуральном виде, так как их крупные молекулы не в состоянии пройти через стенки пищеварительного канала, а главное потому, что для организма они являются чужеродными органическими соединениями и при поступлении во внутреннюю среду могут вызвать иммунную реакцию со смертельным исходом. Процесс механическом обработки пищи в пищеварительном канале и расщепление ферментами . питательных веществ на более: простые составные частя, усвояемые организмом, называется пищеварением.

Большое значение для организма имеют поступающие с пищей вода, минеральные соли и витамины, которые усваиваются в неизмененном виде.Витамины были открыты русским врачом П. И. Л у н и н ы м (1 8 5 3— 1937). Это низкомолекулярные соединения (их около 20) различной химической природы. Они как незаменимые компоненты входят в состав активных центров многих ферментов и участвуют в реакциях биокатализа, в регуляции многих биохимических и физиологических процессов. Витамины способствуют укреплению здоровья, увеличивают сопротивляемость организма к простудным и инфекционным заболеваниям, повышают работоспособность. При недостатке того или иного витамина — гиповитаминозе или при отсутствии витамина — авитаминозе наступают глубокие нарушения в процессах обмена веществ, ведущие к тяжелым заболеваниям, вплоть до гибели организма.

Организм человека не способен синтезировать некоторые витамины и должен ежедневно получать их о пищей. Наибольшее значение имеют жирорастворимые витамины: А — для развития организма и нормального зрения, Д —- для формирования скелета, при его недостатке дети заболевают рахитом:, К — для нормального свертывания крови. Эти витамины содержатся в мясе, рыбе, печени, масле, молоке, яйцах, моркови, капусте и т. д. Не менее важную физиологическую ро.. , играют водорастворимые витамины: С — усиливая иммунные процессы, сопротивляемость организма к инфекциям, Вх — для нормальной деятельности нервной системы, Вг— для тканевого дыхания, В6— для нормальной функции нервной системы, кожи, органов кроветворения, РР — для нормальной нервно-психической деятельности, фо- лиевая кислота и витамин В,,г — для кроветворения. Много этих витаминов в фруктах и овощах.

Нормы питания. В организме человека непрерывно протекают водный, солевой, белковый, жировой и углеводный обмен .Энергетические запасы непрерывно уменьшаются в процессе жизнедеятельности организма и пополняются за счет пищи. Соотношение количества энергии, по ступающей с пищей, и энергии, расходуемой организмом, называется энергетическим балансом. Количество потребляемой пищи должно соответствовать энергетическим затратам человека. Зная, сколько энергии тратят в сутки люди той или иной профессии, можно установить для них нормы питания. Исследования показали, что затраты энергии тем больше, чем в большей степени деятельность человека связана с физическим трудом. На этом основании профессии подразделены на четыре группы: 1) не связанные с физическим трудом, 2) связанные с небольшим трудом, 3) трудом средней тяжести и 4) тяжелым физическим трудом. Для составления нормы питания необходимо знать, какой запас энергии содержится в питательных веществах, какова их энергетическая ценность.

СТРОЕНИЕ И ФУНКЦИЙ ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ

В пищеварительной системе различают пищеварительный канал и сообщающиеся с ним выводными протоками пищеварительные железы: слюнные, желудочные, кишечные, поджелудочная и печень. Пищеварительный канал у человека имеет длину около 8—10 м и подразделяется на следующие отделы: ротовую полость, глотку, пищевод, желудок, тонкий и толстый кишечник, прямую кишку.

Пищеварение в полости рта. В ротовой полости пища пережевывается и измельчается зубами, расположенными в ячейках верхней и нижней челюстей. Общее количество зубов у взрослых — 32. В каждой половине верхней и нижней челюстей находятся 2 резца, 1 клык, 2 малых коренных и 3 больших коренных зуба. Каждый зуб состоит из зубной коронки, выступающей над десной, шейки, окруженной десной, и корня, сидящего в ячейке челюсти. Через отверстие на верхушке корня в зуб входят сосуды и нервы, которые разветвляются в полости зуба, заполненной мякотью — рыхлой соединительной тканью. Твердое вещество зуба представляет собой видоизмененную костную ткань. Особенно тверда эмаль, покрывающая коронку снаружи и защищающая зуб от разрушения. При появлении в эмали трещины в мякоть зуба могут проникнуть микробы.

В ротовой полости осуществляется начальная химическая обработка углеводов ферментами слюны, которые активны при слабощелочной реакции. Пища действует как раздражитель на нервные рецепторы слизистой оболочки рта, возбуждение которых передается по чувствительным нервам в пищевой центр головного мозга и вызывает рефлекторные ответные реакции органов пищеварения — усиленное выделение пищеварительных соков: слюны, соков желудочного, кишечного и поджелудочной железы, желчи.Тщательное пережевывание пищи значительно увеличивает ее контактную площадь с ферментами и облегчает /дальнейшее переваривание и усвоение питательных веществ.Пищевой комок, пропитанный слюной, попадает в желудок в результате рефлекторного акта глотания, при котором надгортанник опускается и закрывает гортань, мягкое нёбо поднимается, закрывая носоглотку; сокращаются мышцы, проталкивающие пищу в глотку и пищевод, который волнообразно сокращается и продвигает ее в желудок.

Пищеварение в желудке. Желудок — мешкообразное расширение пищеварительного канала емкостью около 2 — 3 л. В его слизистой оболочке расположено около 14 млн. желез, выделяющих желудочный сок.

За сутки у человека отделяется от 1,5 до 2,5 л желудочного сока, содержащего 0,5% соляной кислоты и ферменты — расщепляющий белки (пепсин), створаживающий молоко (химозин) и расщепляющий жиры (липаза).Соляная кислота создает кислую реакцию желудочного сока, переводит в активное состояние ферменты, которые расщепляют белки, вызывают их набухание и денатурацию и способствуют створаживанию молока.Фермент, расщепляющий жиры, проявляет свою активность в щелочной среде тонкого кишечника, куда он поступает в состапе полужидкой пищевой кашицы, которую желудок сокращениями своей гладкой мускулатуры вы талкивает отдельными порциями в двенадцатиперстную кишку.

Пищеварение в кишечнике.

Двенадцатиперстная кишка длиной 25— 30 см (примерно в 12 пальцев — перстей) — начальный отдел тонкой кишки — подковообразно огибает поджелудочную железу, протоки которой вместе с желчным протоком печени открываются в ее нисходящую часть.

Печень является самой крупной железой нашего тела, расположенной в правой части брюшной полости, жизненно важным органом, разнообразные функции которого позволяют назвать его «главной химической лабораторией» организма. В печени, обезвреживаются низкомолекулярные ядовитые вещества, посту пившие в кровь (цв. табл. VII), не прерывно вырабатывается желчь, которая накапливается в желчном пузыре, а поступает в двенадцатиперстную кишку, когда в ней протекает процесс пищеварения. В сутки у человека образуется около 1 л желчи. Она активирует ферменты поджелу дочного и кишечного соков, дробит жиры на мельчайшие капли, увеличивая их поверхность взап модейетвия с ферментами. Желчь повышает растворимость жирных кислот, что облегчает их всасывание, стимулирует перистальтику кишок и задерживает гнилостные процессы в кишечнике.