- •Губчатая ткань Кожица--'

- •Метелка Зонтик сл.

- •§ 33. Минеральное питание растений

- •114. Поперечный срез корня в зоне всасывания

- •115. Опыт, показывающий наличие корневого давления

- •§ 34. Фотосинтез

- •117. Образование крахмала в листьях растения

- •§ 35. Дыхание растений

- •1. Какой газ при дыхании поглощается и какой выделяется? 2. Какой газ поддерживает горение?

- •121. Листовая мозаика

- •122. Опыты, доказывающие дыхание органов растения

- •123. Взаимосвязь фотосинтеза и дыхания

- •§ 45. Основы систематики растений

- •1. Какие царства органического мира вам известны? 2. Какие основные группы растений вы знаете?

- •160. Разные виды тополя

- •161. Растения, занесенные в Красную книгу

- •§ 46. Деление покрытосеменных растений на классы и семейства

- •163. Однодольное и двудольное растения

Ботаника (от греч. «ботанэ» - трава, зелень), или фитология (от греч. «фитон» растение и «логос» —учение),— наука о растениях, ич строении, биологии, физиологии, экологии, распространении, эволюции и систематике.

Эти вопросы изучают самостоятельные науки, которые составляют разделы ботаники. Например, морфология изучает внешнее строение, форму отдельных органов, изменение их в зависимости от внешних условий и в процессе развития. Анатомия — наука о внутреннем строении растений. Физиология рассматривает процессы, происходящие в растительном организме. Систематика классифицирует растения, устанавливает родственные отношения между растениями, определяет их. География растений изучает закономерности и причины распределения растений на земном шаре, выясняет границы их распространения. Экология изучает взаимосвязь растений и окружающей среды, влияние различных факторов ее на структуру растений. Геоботаника изучает состав, строение, развитие и распространение растительных сообществ (фитоценозов) в связи с особенностями местообитания, их использование и возможности преобразования. Палеоботаника — наука о вымерших ископаемых растениях прошлых геологических эпох. Фитопатология изучает болезни, вредителей растений и меры борьбы с ними. Современный этап развития ботаники характеризуется связями с другими науками. Поэтому возникают новые ее отрасли, например бионика, астроботаника и др.

Значение растений в природе, народном хозяйстве и жизни человека определяется их способностью к образованию органических веществ из углекислого газа, воды с использованием световой энергии (фотосинтез). Зеленые растения обогащают атмосферу кислородом, необходимым для дыхания живых существ, населяющих Землю. Растения поглощают из почвы воду и минеральные соли. Содержащиеся в них элементы включаются в состав органических соединений, которые идут па построение тела еамого растения и служат пищей для животных и человека.

Растения используются человеком не только как источник питания, но и как сырье для различных отраслей промышленности: пищевой, текстильной, бумажной, химической и др. В зависимости от использования растения разделяют на группы: хлебные злаки (пшеница, риг., кукуруза и др.); плодовые (яблоня, груша, вишня и др.); зернобобовые (горох, фасоль, соя и др.); масличные (подсолнечник, лен и др.); сахаристые (сахарная свекла, сахарный тростник и др.); волокнистые (хлопчатник, лен и др.); эфиромасличные (кориандр, лаванда и др.); каучуконосные (гваюла, гевея и др.); декоративные (роза, хризантема, астра и др.); лекарственные (валериана, шалфей, белладонна и др). Это преимущественно культурные растения, но человек для своих нужд использует также большое количество дикорастущих растений.

Разнообразие растительного мира проявляется в жизненной форме (деревья, кустарники, травы), строении и продолжительности жизни (однолетние, двулетние, многолетние), условиях произрастания, способах размножения. Наряду с высокоорганизованными многоклеточными организмами существуют одноклеточные и неклеточные формы (вирусы). Растительные организмы можно встретить в почве, в воде и в воздухе (в лесу, на полях, болотах, озерах, реках и морях). Растения бывают споровые (бактерии, водоросли, грибы, мхи, папоротникообразные) и семенные: голосеменные и покрытосеменные (цветковые). Среди цветковых растений различают однолетние, которые живут один год, в течение которого они вырастают из семян, зацветают, плодоносят и отмирают. Двулетние живут 2 года. В первый год из семени развивается вегетативная часть растения, на второй год образуется цветоносный побег. После плодоношения двулетники отмирают. Многолетние живут более двух лет, иногда до 100 я более лет. Достигнув определенного возраста, многолетники могут цвести и плодоносить каждый год. Однолетние и двулетние — травянистые растения, а многолетние могут быть как травянистые, так и кустарниковые или древесные растения.

Травами называют жизненную форму растений с сочными, зелеными и никогда не одревесневающими полностью побегами. Кустарники — жизненная форма многолетних растений, имеющих несколько одревесневающих скелетных осей (главный ствол лишь в начале жизни). Деревья — это жизненная форма многолетних растений с одревесневшим стеблем (стволом), сохраняющимся в течение всей его жизни. Все это характерно для высших растений, имеющих расчленение на листья, стебли, корни. У низших растений — бактерий, водорослей — нет расчленения на корень, стебель и листья. Тело низших растений называется слоевищем или талломом (от греч. «таллом» — зеленая ветка).

Растительный мир земного шара богат и многообразен и насчитывает более 500 тыс. видов. В нем можно встретить не видимых простым глазом микробов и гигантских размеров деревья. Некоторые виды тропических лиан и морских водорослей достигают ста и более метров в длину.

Органы. Цнетконме растения очень разнообразны, но их объединяет то, что все они имеют органы: вегетативные (от лат. «веге- тативус» - растительный) — корень, лист, стебель, служащие для питания и роста, и генеративные (от лат. «генерация» — рождение, воспроизведение) — цветок — орган размножения. Органы растений отличаются друг от друга не только внешней формой, но и внутренним строением.

Клетка. Основной структурной и физиологической единицей всех растений является клетка. Она имеет целлюлозную оболочку (мембрану), цитоплазму, в которой важнейшие части живой клетки1. расположены органоиды (ядро с ядрышком, пластиды и др.), и вакуоли с клеточным соком ф . Оболочка придает форму клетке и предохраняет от внешних воздействий. Между оболочками клеток находится межклеточное вещество, соединяющее клетки. При разрушении межклеточного вещества клетки разъединяются. Живое бесцветное вязкое вещество клетки — цитоплазма — медленно движется и может сжиматься. В цитоплазме находятся все органиоды клетки. Ядро имеет сложный состав и строение.

Без ядра клетка не может расти и размножаться и через некоторое время погибает.

В цитоплазме расположены пластиды — зернистые образования различной формы. У цветковых растений различают зеленые (хлоропласты), желтые, оранжевые, красные (хромопласты) и бесцветные (лейкопласты) пластиды. От них зависит окраска растений или их органов. В клетках, особенно старых, видны полости, заполненные клеточным соком. Эти полости называют вакуолями. В клеточном соке вакуолей содержатся сахар, соли, различные красящие вещества, растворенные в воде. Живые клетки питаются, дышат, растут, размножаются. При движении цитоплазмы поступившие в нее вещества перемещаются из одной части клетки в другую, а также из клетки в клетку. Растения увеличиваются в размерах за счет деления и роста клеток. При делении из одной материнской клетки образуются две дочерние. Когда, вырастая, обе клетки достигнут размеров материнской, они снова делятся. Таким путем лроисходит увеличение количества клеток в каждом органе.

ткани. Группы клеток, сход- пых по строению и выполняющих одинаковые функции, назы- 1шют тканью. Клетки образовательных тканей (камбий, конус нарастания стебля, корня) имеют небольшие размеры, тонкую оболочку и крупное ядро, из них формируются другие типы тканей Ф. Клетки ассимиляционной ткани (мякоть листа, зеленые клетки коры стебля) содержат хлоропласты и осуществляют процесс фотосинтеза. В клетках мпасающих тканей, (сердцевина стебля, мякоть клубней, корнеплодов) откладываются запасы органических веществ. По клеткам проводящих тканей (сосуды древесины, ситовидные трубки) передвигаются вода и растворенные в ней вещества. Клетки покровных тканей (кожица, пробка) защищают внутренние ткани от высыхания, температурных перепадов и различных повреждений. Клетки механических тканей (древесные и лубяные волокна) придают прочность органам растения.

КОРЕНЬ

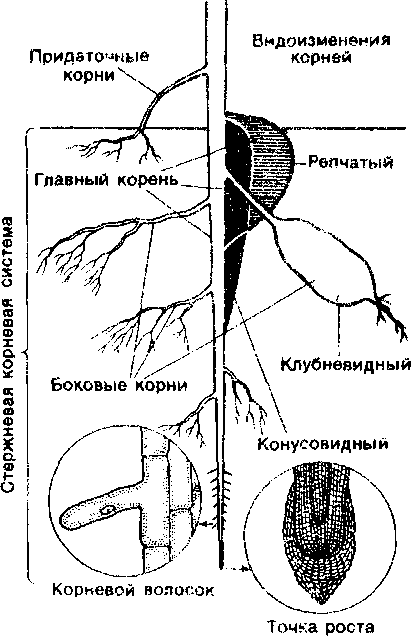

Корневые системы. Корень — один из основных вегетативных органов высших растений. Корень выполняет функцию поглощения воды и питательных веществ и перемещения их в надземные органы. Он прочно закрепляет растение в почве. У некоторых растений корень служит вместилищем запасных питательных веществ (редька, репа). У корнеотпрыско пых растений (малины, сирени, осины) при помощи корней осуществляется вегетативное размножение.

При прорастании семени первым развивается зародышевый корешок. Он ближе расположен к отверстию семени, куда проникает вода. Зародышевый корешок превращается в главный корень, от которого вырастают боковые. Корни, отрастающие от стебля, получили название придаточных.

Корневая система, имеющая хорошо развитый главный корень (он длиннее и толще других) и отходящие от него боковые корни, называется стержневой.

Из видоизменений стержневых корневых систем выделяют конусовидные (у моркови) и репчатые (у редиса, свеклы). У клубневидных происходит утолщение боковых корней (корневые клуб

ни у георгинов, чистяка). Такие утолщенные корни, в которых откладываются питательные вещества, называются корнеплодами ф.

Корневая система, состоящая из боковых и придаточных корней, получила название мочковатой системы. Главный корень в ней различить нельзя. Он недостаточно развивается или рано отмирает.

Корневая система достигает значительных размеров и иногда превышает надземную часть в несколько раз, проникая в глубину почвы у пшеницы до 2 м, у верблюжьей колючки до 15 м. Корневая система разрастается и вширь, например у кукурузы до 2 м, а у взрослой яблони до 15 м от ствола растения.

Кроме подземных существуют и надземные корни. Среди них воздушные корни, которые образуются на стеблях растений и свисают в воздухе (монстера, орхидеи и др.), ходульные корни, которые отходят от ствола и, соприкасаясь с почвой, укореняются (мангровые растения), цепкие корни, при помощи которых многие лианы прикрепляются к стволам, скалам и поднимаются к источнику света (плющ, ваниль и др.). У некоторых болотных растений тропиков встречаются дыхательные корни, которые поднимаются над поверхностью болота и обеспечивают воздухом глубоко расположенную корневую систему.

Рост и строение корня. При посеве семена располагаются в почве в разном положении, но у всех проростков корни направлены вниз, а стебельки с листочками — кверху. Такие ростовые движения растений, вызываемые односторонне действующим раздражителем (сила тяжести, свет), называются тропизмами (от греч. «трогюс» — поворот). Для корней характерен геотропизм — односторонний рост под влиянием силы земного притяжения.

Корень растет в длину своей верхушкой, где находятся молодые клетки образовательной ткани. Растущая часть покрыта корневым чехликом, защищающим корень от повреждений.

Растущая часть корня, или точка роста, состоит из маленьких клеток, тонкостенных, одинаковых по форме, заполненных цитоплазмой. Благодаря их делению корень быстро занимает новые участки в почве.

Выше растущей части корня расположены корневые волоски, которые всасывают воду с растворенными минеральными солями. Участок с корневыми волосками называют всасывающей зоной корня. Корневые волоски — это сильно удлиненные выросты наружных клеток кожицы корня.

Их длина достигает 10 мм. Корневые волоски недолговечны. У некоторых растений они живут не больше суток, у яблони могут жить 15—20 суток, у хлопчатника — 14 —18. Корень непрерывно растет, образуя все новые и новые участки корневых волосков. Корневые волоски могут не только поглощать готовые растворы веществ, но и растворять некоторые вещества почвы и в растворенном виде всасывать их.

Между всасывающей зоной и стеблем находится проводящая зона корня, по сосудам которой вода и растворенные минеральные соли из корня поступают в стебель и листья, а органические вещества, образовавшиеся в листьях,— в корень.

Сосуды, проводящие воду, состоят из мертвых клеток. По сосудам корня вода под давлением поступает в стебель. Это давление называют корневым. Корневое давление и испарение воды с поверхности листьев являются главными движущими силами, которые поднимают вверх по сосудам воду с растворенными в ней минеральными

солями.

Минеральные соли, необходимые растению. Почва — верхний плодородный слой земли, из которого растение получает воду и элементы питания. В состав почвы входят песок, глина, минеральные соли, перегной, воздух и вода. Воздух необходим для дыхания корней, поэтому почву рыхлят культиваторами или другими сельскохозяйственными орудиями. В растение из почвы поступают минеральные соли, содержащие калий, фосфор, азот и другие вещества. Для нормального развития растений нужны также микроэлементы. Это бор, кобальт, марганец, медь, молибден, цинк и др. Количество поступающих в корни минеральных солей зависит от их содержания в почве, от условий влажности почвы, температуры и от вида растения. Например, в одних и тех же условиях корни гороха поглощают калия в 3 раза больше, чем натрия, а корни пшеницы — в 20 раз больше.

При недостатке в почве минеральных солей их вносят в виде минеральных удобрений. Удобрение, в состав которого входят азот, фосфор и калий, называется полным. К полным относится и навоз. Удобрение, не содержащее один из видов этих минеральных солей, называется неполным.

К азотным удобрениям относят селитру, мочевину, сульфат аммония; к фосфорным — суперфосфат; к калийным — хлорид калия. Золу также применяют как калийное удобрение.

Вносят в почву и органические удобрения. Это вещества органического происхождения — навоз, птичий помет, перегной, торф и др.

Гранулированные удобрения — это смесь торфа или перегноя с минеральными удобрениями, приготовленными в форме гранул (шариков).

Внесение удобрений во время роста растений называют подкормкой. Если в почву вносят золу и минеральные удобрения в сухом виде, то подкормка называется сухой. При жидкой подкормке удобрения разбавляют водой. Вносят удобрения строго по норме, так как излишек их может принести вред растениям.

Выращивать растения можно и без почвы на водных питательных смесях, если в их составе будут все элементы, необходимые для питания растений. Такой способ выращивания растений получил название гидропоника (от греч. «гидро» — вода, «пони- ка» — работа).

Аэропоника — также метод выращивания растений без почвы, при котором корни находятся в воздухе и периодически опрыскиваются мелкими капельками питательного раствора.

ЛИСТ

Внешнее строение листа. Лист — вегетативный орган, образующийся на стебле и выполняющий важнейшие функции зеленого растения — фотосинтез, транспирацию (испарение воды) и газообмен.

У большинства растений лис тья имеют зеленую окраску и состоят из листовой пластинки и черешка, с помощью которого прикрепляются к стеблю. Такие листья называются черешковыми (у яблони, березы). Листья без черешков называют сидячими (у льна, агавы). У злаковых растений нижняя часть листа расширена и охватывает стебель, образуя влагалище (влагалищные листья). Иногда при основании •черешка листа развиваются особые выросты — прилистники, имеющие вид пленок, чешуек, маленьких листочков и располагающиеся парами. Размер листьев бывает от нескольких миллиметров (у ряски) до 10 м и более (у пальм).

Продолжительность жизни листьев зависит от морфолого- физиологических особенностей вида, сезонных изменений в природе (продолжительной засухи, резких похолоданий и других факторов). У листопадных растений лист удерживается на протяжении вегетационного периода, т. е. несколько месяцев; у вечнозеленых (ели, сосны, плюща, араукарии и др.) от 1,5 до 5 лет и более.

Видоизменение листьев возникло в процессе эволюции и является следствием влияния окружающей среды, поэтому они приобрели форму, иногда не похожую на обыкновенный лист. Например, колючки у кактусов, барбариса и др.— приспособления к уменьшению площади испарения и своего рода защита от поедания животными. Усики у гороха, чины являются приспособлением к закреплению лазящего стебля к опоре.

Сочные чешуи луковиц, листья кочана капусты выполняют функцию запасания питательных веществ, а кроющие чешуи почек — также видоизмененные листья, которые защищают зачаток побега. У насекомоядных растений (росянка, пузырчатка и др.) листья — ловчие аппараты. Такое приспособление связано с особенностями питания.

В отличие от корня и стебля, имеющих радиальную симметрию, листья являются плоскими двусторонне-симметричными органами.

По форме листья бывают простые и сложные ® . Простые имеют листовую пластинку и черешок, а у сложных на черешке расположено несколько маленьких листочков. Во время листопада простые листья опадают целиком (у дуба, клена, березы), а сложные (у каштана, акации) — отдельными частями.

Листорасположение. Листья закрепляются на стеблевых узлах, т. е. на участках стебля, несущих лист. Участки стебля между узлами называют междоузлиями.

Внутреннее строение и функции листа. Лист, как и все органы цветкового растения, имеет клеточное строение ф . Снаружи он покрыт прозрачной кожицей (эпидермисом) — покровной тканью, предохраняющей внутренние клетки листа от высыха ния и повреждений. На внешней поверхности листа у некоторых растений встречаются различного рода выросты в виде волосков, шипиков, которые защищают лист от температурных перепадов и регулируют испарение.

В кожице (преимущественно в нижней части) имеются многочисленные (более миллиона на 1 листе липы) образования — устьица, обеспечивающие газообмен и испарение воды растением. Каждое устьице состоит из двух замыкающих клеток и щели между ними. Движение замыкающих клеток приводит к открыванию и закрыванию устьиц и зависит прежде всего от газообмена, связанного с фотосинтезом и дыханием, а также от интенсивности испарения воды листьями.

Испарение (транспирация) в жаркую погоду способствует охлаждению листьев, передвиже-

Межклетник^

; - ggb

Устьице Меж

Губчатая ткань Кожица--'

ник) воды и растворенных в ней веществ по растению, но при недостаточном увлажнении почвы приводит к завяданию, а то и гибели растения. Различают испарение всей поверхностью растения (кутикулярное) и устьичное (через устьица) (цв. табл. I),

Основная ткань листа — ■ассимиляционная. состоит

из двух типов. Под верхней кожицей располагаются в два-три плотных слоя клетки столбчатой (палисадной) ткани, а поп ними рыхло лежат клетки губчатой ткани, которая имеет межклетники — пространства, ад полненные воздухом. В клетках ассимиляционной ткани, осуществляющей фотосинтез, содержатся зеленые пластиды — хлоропласты. Накопление массы органического вещества зависит от соотношения двух противоположных процессов, происходящих в живом растении.— фотосинтеза и дыхания (цв. табл. 1). Интенсивный процесс фотосинтеза повышает образование органических веществ в .сравнении с расходом их при дыхании (более подробно о фотосинтезе см. в разделе «Общая биология»). Дыхание — процесс. свойственный всем живым клеткам как растений, так и животных, поэтому его не считают особой функцией листа.

Жилкование листьев представляет собой систему проводящих пучков, связывающих лист со стеблем. По жилкам движется вода с растворенными в ней минеральными веществами. По ситовидным трубкам жилок оттекают во все органы растения органические вещества, образованные в листьях.

Особые волокна жилок придают листьям прочность и упругость. Таким образом, жилки выполняют не только проводящую, но и механическую функцию.

Листопад является приспособлением, уменьшающим испарение воды в неблагоприятное для жизни растений время года. Многие растения сбрасывают листья на зиму, так как холодная вода не всасывается корнями, а мороз действует иссушающе. Листопад бывает и у тропических растений в сухой период года.

Велика роль зеленого листа в жизни нашей планеты. Как известно, из космоса Земля получает солнечную энергию, превращение которой в химическую происходит в зеленых растениях.

Вся жизнь на Земле связана с зеленым листом, поэтому вполне справедливо говорят, что жизнь —■■ это лучи Солнца, усвоенные зеленым листом растений.

СТЕБЕЛЬ

Строение и функции стебля.

Стебель — вегетативный орган, который соединяет между собой корень, листья и другие части растения в единое целое. Он является органом, имеющим верхушечный рост и радиальное строение.

Развитие зародышевого стебелька начинается при прорастании семени. Стебелек отчетливо виден в проростках между семядолями и первыми листочками. Между листочками на самом кончике стебля находится верхушечная почечка, из которой развивается побег — часть стебля с листьями и почками, выросшая за один вегетационный период (однолетний прирост). Каждый побег развивается из почки — следовательно, почка. является зачаточным побегом.

Почки бывают верхушечные (на вершине побега) и боковые, или пазушные, расположенные в углу между листом и идущим вверх от него участком стебля, т. е. в пазухе листа.

Пазушные почки древесных пород, которые весной не развиваются в побег, называются спящими. Они могут быть живыми, но не прорастать на протяжении нескольких лет. Спящие почки прорастают тогда, когда повреждается часть стебля от мороза, обрезки, вырубки.

Придаточные, или адвентивные (от лат. «адвентикус» — прошлый, случайный), почки образуются не в пазухе листа, а на любой части тела, на корнях, на листьях, на междоузлиях стебля.

После вырубки деревьев из спящих и придаточных ночек развиваются побеги пневой поросли.

Вегетативные, или листовые, почки имеют стеблевую и листовую часть и называются конусом нарастания. Из почек развивается побег с листьями. Цветочные почки образуют бутоны с цветками.

Разнообразие стеблей. По внешнему виду стебли бывают очень разнообразны, и все же их группируют по какому-то общему признаку. Например, прямостоячие имеют прямые стебли (кукуруза, пшеница).

Ползучие — стелются но земле в разные стороны от корня (земляника, камнеломка, лапчатка). Стебель у этих растений с длинными междоузлиями и конечными почками, которые называют еще усами. У огурцов, тыквы образуются плети — облиственные побеги (с короткими междоузлиями), стелющиеся по земле. Вьющиеся стебли поднимаются вверх, обвиваясь вокруг опоры,— вьюнок, хмель и др. Лазящие стебли имеют усики или придаточные корни, которые отрастают от стебля и при их помощи цепляются за опору (плющ, горох и др.). Растения с вьющимися и лазящими стеблями называют еще лианами.У некоторых растений только по листьям можно определить наличие стебля, к которому они прикрепляются. Такие стебли получили название укороченных (одуванчик, подорожник и др.). Перед цветением у некоторых растений укороченный стебель развивается в цветущую стрелку. У деревьев и кустарников стебли твердые, многолетние. Одревеснение их происходит начиная со второй половины лета первого года жизни. У трав стебли нежные, в большинстве случаев отмирающие на зиму. Стебель выполняет не только проводящую (передвижение веществ во все органы растения), но и механическую функцию (обеспечивает положение тела растения в пространстве и выносит листья к свету, выдерживает значительные механические нагрузки). Кроме того, в некоторых тканях стебля отлагаются крахмал, жир и другие органические вещества.

Внутреннее строение стебля у травянистых растений и деревьев не одинаково. Например, у травянистых растений стебель состоит из основной ткани, в которой расположены многочисленные проводящие сосудисто-волокнистые пучки. Стебли однодольных растений не имеют камбия (образовательной ткани), поэтому они почти не растут в толщину. У древесных двудольных растений (липы, клена и др.) пучки сливаются, образуя три концентрических слоя: древесину, камбий и луб. Центральную часть древесного стебля занимает сердцевина. Она может быть рыхлой, как у бузины, и очень плотной и плохо различимой, как у березы, дуба.

На тюперечном срезе ветки липы W выделяют верхний на ружный слой коры — кожицу, которая с возрастом заменяется более толстым слоем — пробкой. В пробковом слое есть чечевички — маленькие бугорки с отверстиями, через которые в растение проникает кислород для дыхания. Кора защищает внутренние слои стебля от испарения влаги, в холодное время года — от промерзания, от проникновения атмосферной пыли и т. д. Внутренняя часть коры, примыкающая к камбию, представлена лубом. В нем находятся лубяные волокна и ситовидные трубки. Проводящие и механические элементы древесины и луба расположены вдоль стебля, а в поперечном направлении через древесину и луб проходят сердцевидные лучи, состоящие из рядов живых клеток.

Между древесиной и лубом залегает особый слой живых клеток образовательной ткани, назы ваемый камбием.. Клетки камбия делятся в плоскости, но увеличения камбия в толщину не происходит, потому что из двух дочерних клеток, возникающих при делении, только одна сохраняет способность делиться, тогда как вторая становится элементом постоянной ткани. Если такие клетки расположены к периферии от камбия, они становятся клетками луба. Если же к центру стебля — клетками древесины, которых образуется значительно больше и поэтому слой древесины бывает намного шире слоя луба.

Клетки древесины, образовавшиеся за весну, лето и осень, составляют слой, называемый годичным кольцом прироста. Годичные кольца образуются в результате того, что весной с началом сокодвижения камбий откладывает крупные клетки с тонкими оболочками. Осенью у большинства деревьев новые клетки древесины мелкие с более толстыми оболочками. С глубокой осени и до весны следующего года деятельность камбия прекращается.

Передвижение минеральных и органических веществ по стеблю проходит по восходящему и нисходящему току. Первый осуществляется по сосудам древесины, которые представляют собой мертвые пустые трубки и трахеи- ды, также мертвые клетки, соединенные между собой при помощи окаймленных пор. Проводящие сосуды стебля соединяются с расположенными в жилках сосудами листа и с сосудами центральной части корня (цв. табл. I). По нисходящему току органические вещества, образовавшиеся в листьях, оттекают во все органы растения. Он проходит по ситовидным трубкам луба, состоящим из живых клеток, соединяющихся между собой ситечками — тонкими перегородками с отверстиями.

Кроме вертикального, у древесных растений есть и горизонтальное передвижение питательных веществ. Оно осуществляется с помощью сердцевинных лучей.

Видоязмеиение побегов произошло в процессе длительной эволюции, как следствие выполнения специализированных функций. Например, корневища, клубни и луковицы относятся к запасающим побегам.

Корневище, как и стебель, расчленено на узлы и междоузлия. В узлах образуются пучки придаточных корней,а в пазухах листьев — пазушные почки. На корневище, как и у надземных стеблей, есть верхушечная и боковые почки, а также видоизменившиеся листья в виде маленьких чешуек. В корневищах пырея, ветреницы, ландыша и др. откладывается много питательных веществ, которые расходуются весной для образования листьев, цветков, плодов и семян.

Клубнями W называют верхушечные утолщения подземных столонов, в которых откладывается большое количество органических веществ, преимущественно крахмала. Клубень имеет сильно укороченные междоузлия. На месте листьев остаются продолговатые листовые рубцы — бровки. Над бровками находятся пазушные почки. Так как почки расположены в небольших углублениях и выделены бровкой, то все это вместе принято называть глазком. Глазков больше в верхушечной части клубня. Противоположная часть, соединяющая клубень со столоном, называется основанием.

Луковица лука, тюльпана и др. покрыта сухими пленчатыми чешуями. Под ними находятся сочные чешуи, в которыхоткладывается запас питательных веществ. Сухие и сочные чешуи — это видоизмененные листья, которые прикреплены к укороченному плоскому стеблю, называемому донцем. На верхушке донца расположена верхушечная почка, а между сочными чешуями — боковые, пазушные ночки. Корневища, клубни и луковицы не только выполняют функции отложения запасов питательных веществ, но и при способлены к вегетативному размножению.

СЕМЕННОЕ РАЗМНОЖЕНИЕ

Строение цветка. Цветок — орган семенного размножения, представляет собой укороченный видоизмененный побег с ограниченным ростом 1'1| . Цветком обычно оканчивается главный или боковой побег. Часть стебля, несущая на себе цветок, т. е. под цветком, называется цвето-