- •Глава 1. Введение в автоматизированное проектирование

- •1.1. Понятие проектирования

- •1.2. Принципы системного подхода

- •1.3. Уровни проектирования

- •1.4. Стадии проектирования

- •1.5. Модели и их параметры в сапр

- •1.6. Проектные процедуры

- •1.7. Жизненный цикл изделий

- •1.8. Структура сапр

- •1.9. Введение в cals-технологии

- •1.10. Этапы проектирования автоматизированных систем

- •Лекция 2. Техническое обеспечение сапр

- •2.1. Требования к техническому обеспечению сапр

- •2.2. Вычислительные системы для сапр

- •2.2.1. Процессоры эвм

- •2.2.2. Память эвм

- •2.2.3. Мониторы

- •2.2.4. Периферийные устройства

- •2.2.5. Шины компьютера

- •2.3. Типы вычислительных машин и систем

- •2.4. Персональный компьютер

- •2.5. Рабочие станции

- •2.6. Архитектуры серверов и суперкомпьютеров

- •2. В.Н. Дацюк, а.А. Букатов, а.И. Жегуло/ методическое пособие по курсу "Многопроцессорные системы и параллельное программирование". -http://rsusu1.Rnd.Runnet.Ru/tutor/method/m1/content.Html

- •2.7. Примеры серверов

- •2.8. Суперкомпьютеры XXI века

- •Лекция 3. Математическое обеспечение анализа проектных решений

- •3.1. Требования к математическим моделям и методам в сапр

- •3.2. Фазовые переменные, компонентные и топологические уравнения

- •3.3. Основные понятия теории графов

- •3.4. Представление топологических уравнений

- •3.5. Особенности эквивалентных схем механических объектов

- •3.6. Методы формирования математических моделей на макроуровне

- •3.7. Выбор методов анализа во временной области

- •3.8. Алгоритм численного интегрирования систем дифференциальных уравнений

- •3.9. Методы решения систем нелинейных алгебраических уравнений

- •3.10. Методы решения систем линейных алгебраических уравнений

- •1. Alglib User Guide. - http://alglib.Sources.Ru/linequations/general/lu.Php. - Проверено 15.12.2009. Лекция 4. Математическое обеспечение анализа проектных решений

- •4.1. Математические модели для анализа на микроуровне

- •4.2. Методы анализа на микроуровне

- •4.3. Метод конечных элементов для анализа механической прочности

- •4.4. Моделирование аналоговых устройств на функциональном уровне

- •4.5. Математические модели дискретных устройств

- •4.6. Методы логического моделирования

- •4.7. Системы массового обслуживания

- •4.8. Аналитические модели смо

- •4.9. Уравнения Колмогорова

- •4.10. Пример аналитической модели

- •4.11. Модель многоканальной смо с отказами

- •4.12. Принципы имитационного моделирования

- •4.13. Событийный метод моделирования

- •4.14. Краткое описание языка gpss

- •1. Томашевский в., Жданова е. Имитационное моделирование в среде gpss. — м.: Бестселлер, 2003.

- •4.15. Сети Петри

- •1. В.Э.Малышкин. Основы параллельных вычислений. -2003 цит сгга, http://www.Ssga.Ru/metodich/paral1/contents.Html

- •4.16. Анализ сетей Петри

- •1. В.Э.Малышкин. Основы параллельных вычислений. -2003 цит сгга, http://www.Ssga.Ru/metodich/paral1/contents.Html Лекция 5. Геометрическое моделирование и машинная графика

- •5.1. Типы геометрических моделей

- •5.2. Методы и алгоритмы компьютерной графики

- •5.3. Программы компьютерной графики

- •5.4. Построение геометрических моделей

- •5.5. Поверхностные модели

- •1. Семенов а.Б. Программирование графических процессоров с использованием Direct3d и hlsl. -http://www.Intuit.Ru/department/graphics/direct3dhlsl/6/1.Html

- •5.7. Графический процессор

- •1. Пахомов с. Революция в мире графических процессоров // КомпьютерПресс, № 12, 2006.

- •5.8. Шейдеры

- •5.9. Геометрические шейдеры

- •5.10. Унифицированный графический процессор

- •1. Пахомов с. Революция в мире графических процессоров // КомпьютерПресс, № 12, 2006.

- •5.11. Примеры графических процессоров

- •Лекция 6. Математическое обеспечение синтеза проектных решений

- •6.1. Критерии оптимальности

- •6.2. Задачи оптимизации с учетом допусков

- •6.3. Классификация методов математического программирования

- •6.4. Методы одномерной оптимизации

- •6.5. Методы безусловной оптимизации

- •6.6. Подходы к решению задач структурного синтеза

- •6.7. Морфологические таблицы

- •6.8. Альтернативные графы

- •Лекция 7.

- •7.1. Интеллектуальные системы

- •7.2. Планирование процессов и распределение ресурсов

- •7.3. Методы локальной оптимизации и поиска с запретами

- •7.4. Методы распространения ограничений

- •7.5. Эволюционные методы

- •7.6. Простой генетический алгоритм

- •7.7. Кроссовер

- •7.8. Метод комбинирования эвристик

- •1. Норенков и.П. Эвристики и их комбинации в генетических методах дискретной оптимизации// Информационные технологии, 1999, № 1.

- •7.9. Примеры применения генетических методов

- •Лекция 8. Автоматизированные системы в промышленности

- •8.1. Системы erp

- •8.2. Стандарт mrp II

- •8.3. Логистические системы

- •8.4. Системы scm

- •8.6. Производственная исполнительная система mes

- •8.7. Автоматизированное управление технологическими процессами

- •8.8. Программирование для станков с чпу

- •8.9. Системы scada

- •8.10. Типовой маршрут проектирования в mcad

- •8.11. Типы сапр в области машиностроения

- •8.12. Основные функции cad-систем

- •8.13. Основные функции cae-систем

- •8.14. Основные функции cam-систем

- •8.15. Графическое ядро

- •Лекция 9.

- •9.1. Структура cad/cam систем

- •9.2. Машиностроительные сапр верхнего уровня

- •9.3. Маршруты проектирования сбис

- •9.4. Схемотехническое проектирование

- •9.5. Модели логических схем цифровой рэа.

- •9.6. Конструкторское проектирование сбис

- •9.7. Проектирование печатных плат

- •9.8. Назначение языка vhdl

- •Лекция10. Методическое и программное обеспечение автоматизированных систем

- •10.1. Типы case-систем

- •10.2. Спецификации проектов программных систем

- •10.3. Методика idef0

- •10.4. Методика idef3

- •10.5. Методика idef1x

- •10.7. Методика проектирования информационных систем на основе uml

- •10.8. Программное обеспечение case-систем

- •10.9. Интегрированные среды разработки приложений

- •Лекция 11. Технологии информационной поддержки этапов жизненного цикла изделий

- •11.1. Обзор cals-стандартов

- •11.2. Структура стандартов step

- •11.4. Интегрированная логистическая поддержка

- •11.5. Интерактивные электронные технические руководства

- •11.6. Стандарт aecma s1000d

- •11.7. Электронная цифровая подпись

- •11.8. Стандарты управления качеством промышленной продукции

- •Лекция 12. Технологии информационной поддержки этапов жизненного цикла изделий

- •12.1. Программное обеспечение cals-технологий

- •12.2. Язык html

- •12.3. Язык xml

- •12.5. Форматирование Web-страниц

- •12.6. Доступ к xml-документам

- •12.7. Мультиагентные системы

- •12.8. Технология soap

- •12.9. Компонентно-ориентированные технологии

10.4. Методика idef3

Поведенческое моделирование сложных систем используют для исследования динамики их функционирования. В основе поведенческого моделирования лежат модели и методы имитационного моделирования систем массового обслуживания, сети Петри, возможно применение конечно-автоматных моделей, описывающих поведение системы, как последовательности смены состояний.

Поведенческие аспекты приложений отражает методика IDEF3. Если методика IDEF0 связана с функциональными аспектами и позволяет отвечать на вопросы "Что делает система?", то в IDEF3 детализируются и конкретизируются IDEF0-функции, IDEF3-модель отвечает на вопросы "Как система это делает?" Язык IDEF3 — язык диаграмм, помогающий разработчику моделей наглядно представить моделируемые процессы. В IDEF3 входят два типа описаний:

процесс-ориентированные в виде последовательности операций (Process Flow Description Diagrams, PFDD);

объект-ориентированные, выражаемые диаграммами перехода состояний, характерными для конечно-автоматных моделей (Object State Transition Network, OSTN).

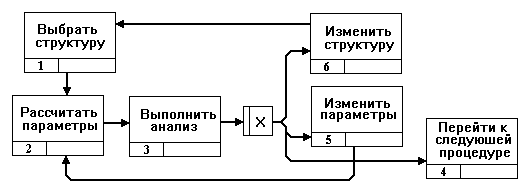

На рис. 1 представлен пример процесс-ориентированной IDEF3-диаграммы. Здесь функции (операции) показаны прямоугольниками с горизонтальной чертой, отделяющей верхнюю секцию с названием функции от нижней секции, содержащей номер функции. Связи, отражающие последовательность выполнения функций, изображаются сплошными линиями-стрелками. Пунктирные линии используются для привязки объектов-комментариев к функциям. Двойная стрелка показывает поток объектов от одной функции к другой.

Рис. 1. IDEF3-диаграмма последовательности операций

Для указания разветвлений и слияний связей (их принято называть перекрестками) используют квадраты, у которых одна или обе вертикальные стороны представлены двойными линиями, а внутри квадрата записан один из символов &, O или X. При разветвлении эти символы означают реакцию всех, некоторых или только одной из последующих функций на входное воздействие соответственно. Аналогичный смысл имеют символы &, O или X при слиянии — последующая функция начинает выполняться после окончания всех, некоторых или только одной из входных операций. Например, перекрестки рис. 2 соответствуют логической операции И, т.е. все входные процессы должны быть завершены, а все выходные процессы должны быть запущены, отличие синхронного И (рис. 2,б) от асинхронного И (рис. 2,а) состоит в том, что в асинхронном случае все выходные процессы запускаются одновременно.

![]()

Рис. 2. Перекрестки

Примечание 1

Если требуется отобразить некоторую функцию по входу (например, И) и некоторую другую функцию по выходу (например,ИЛИ), то используется последовательность из двух перекрестков (в примере И с одним выходом и ИЛИ с одним входом).

Рис. 3. Пример описания бизнес-процесса с помощью методики IDEF3

На рис. 3 показан пример описания бизнес-процесса с помощью методики IDEF3 [1].

На рис. 4 представлен пример объект-ориентированной IDEF3-диаграммы. В таких диаграммах имеются средства для изображения состояний системы, активностей, переходов из состояния в состояние и условий перехода.

Рис. 4. IDEF3-диаграмма перехода состояний

Диаграммы IDEF0 или IDEF3 могут быть преобразованы в имитационные модели, если задать дополнительные свойства функций, характеризующие затраты ресурсов. Чаще всего имитационные модели представляют в виде сетей Петри. Преобразование связано с введением времени в функциональную IDEF0 или в поведенческую IDEF3-модель, с заменой функций переходами, а объектов, отождествляемых со стрелками блоков ICOM, с метками в сетях Петри.

Для перевода IDEF3 моделей в имитационные разработан ряд программ, одной из них является Model Vision Studium - интегрированная графическая оболочка для быстрого создания интерактивных визуальных моделей сложных динамических систем и проведения вычислительных экспериментов с ними.

Список литературы

1. Репин В.В. Сравнительный анализ нотаций/ — http://www.directum-journal.ru/card.aspx?ContentID=1697050