- •Часть I. Организация эксплуатации 5

- •Глава I. Организация обслуживания устройств 5

- •Глава II. Надежность работы устройств электроснабжения 36

- •Глава III. Обеспечение безопасности работ в электроустановках и правила применения средств защиты 71

- •Часть II. Эксплуатация и ремонт электрооборудования устройств электроснабжения 98

- •Глава IV. Эксплуатация и ремонт электрооборудования 98

- •Глава V. Техническое обслуживание и ремонт контактной сети 240

- •Глава VI. Капитальный ремонт контактной сети 330

- •Введение

- •1.2. Организация управления дистанцией электроснабжения

- •1.3. Тяговые подстанции

- •1.4. Районы контактной сети

- •1.5. Ремонтно-ревизионные участки, районы электроснабжения, электротехнические лаборатории и мастерские

- •1.6. Диспетчерская система руководства устройствами электрификации и энергетики

- •1.7. Техническая документация и отчетность

- •1.8. Планово-предупредительные ремонты

- •1.9. Типовые нормы времени и технологические карты на обслуживание и ремонт устройств электроснабжения

- •Нормативы времени на оперативные переключения

- •Глава II. Надежность работы устройств электроснабжения

- •2.1. Методы оперативного обслуживания тяговых подстанций

- •2.2. Права и обязанности оперативного персонала тяговых подстанций

- •2.3. Подготовка дистанции электроснабжения к работе в зимних условиях

- •2.4. Износ контактных проводов и меры его уменьшения

- •Сведения об износе контактного провода в эчк -____ , эч -____ ______________________ж. Д. По измерениям 20 ____ г.

- •Сведения об удельном износе контактного провода на перегонах и главных путях станций по дистанции

- •Электроснабжения ж. Д. За период

- •2.5. Борьба с пережогами проводов

- •2.6. Работа оперативного персонала при ликвидации аварии на тяговой подстанции

- •Глава III. Обеспечение безопасности работ в электроустановках и правила применения средств защиты

- •3.1. Наряд-допуск — основной документ на производство работ в электроустановках

- •Указания по заполнению наряда-допуска

- •Особенности заполнения наряда-допуска формы эу-115

- •3.2. Организационные и технические мероприятия по обеспечению безопасности выполнения работ

- •Организационные мероприятия

- •Технические мероприятия

- •3.3. Правила пользования и нормы комплектования средствами защиты

- •Выбор сечения заземляющих проводников

- •3.4. Порядок хранения и учета средств защиты

- •Журнал для учета и содержания средств защиты (рекомендуемая форма)

- •4.2. Осмотр и текущий ремонт силовых трансформаторов

- •4.3. Профилактические и послеремонтные испытания силовых трансформаторов

- •4.4. Средний и капитальный ремонты силовых трансформаторов

- •4.5. Осмотр и текущий ремонт высоковольтных выключателей переменного тока Масляные выключатели

- •Механический ресурс масляных выключателей

- •Вакуумные выключатели

- •Механический и коммутационный ресурс вакуумных выключателей

- •4.6. Методы анализа, регенерации и очистки трансформаторного масла

- •4.7. Испытания высоковольтных выключателей переменного тока

- •4.8. Осмотр и текущий ремонт быстродействующих выключателей постоянного тока

- •4.9. Испытания и настройка быстродействующих выключателей постоянного тока

- •4.10. Осмотр, ремонт и испытания преобразователей

- •Допустимые значения тепловых сопротивлений штыревых вентилей

- •4.11. Осмотр, ремонт и испытания сглаживающих устройств

- •4.12. Обслуживание, ремонт и испытания измерительных трансформаторов

- •4.13.Техническое обслуживание аккумуляторных батарей

- •4.14. Текущий ремонт аккумуляторных батарей

- •4.15. Текущий ремонт и испытания разъединителей

- •4.16. Текущий ремонт и испытания разрядников

- •4.17. Техническое обслуживание устройств релейной защиты

- •4.18. Контроль нагрева контактных соединений

- •Технические характеристики «Thermopoint 90»

- •4.19. Монтаж, испытания и ремонт заземляющих устройств

- •Глава V. Техническое обслуживание и ремонт контактной сети

- •5.1. Организация эксплуатации и ремонта контактной сети и линий электропередач

- •5.2. Взаимодействие контактной сети и токоприемника

- •5.3. Методы контроля состояния токоприемников

- •5.4. Объезды, обходы и осмотры контактной подвески

- •5.5. Повреждения и диагностировка изоляторов контактной подвески

- •5.6. Балльная оценка состояния контактной сети

- •5.7. Текущее содержание и проверка пунктов группировки парков стыкования

- •5.8. Верховое обследование, регулировка и ремонт контактной подвески

- •5.9. Проверка состояния, регулировка и ремонт секционного изолятора и изолирующего сопряжения анкерных участков

- •5.10. Проверка состояния, регулировка и ремонт воздушной стрелки

- •5.11. Проверка состояния и ремонт заземлений опор контактной сети

- •5.12. Комбинирование работы без снятия напряжения с контактной подвески

- •5.13. Эксплуатация воздушных линий электропередачи напряжением до 10 кВ

- •5.14. Ремонт, воздушных линий напряжением до 10 кВ

- •5.15. Обслуживание и ремонт кабельных линий

- •5.16. Испытания и определение мест повреждения кабеля

- •Глава VI. Капитальный ремонт контактной сети

- •6.1. Организация капитального ремонта

- •Сроки службы основных устройств контактной сети

- •6.2. Монтаж вставки в контактный провод

- •6.3. Замена контактного провода

- •6.4. Замена несущего троса

- •6.5. Восстановление контактной сети

- •Приложение 1

- •Приложение 2

- •Перечень обязательной оперативно-технической

- •Документации

- •А. На энергодиспетчерском пункте

- •Б. На тяговых подстанциях

- •1. Общая документация

- •2. Специальная документация на тяговых подстанциях

- •В. Ремонтно-ревизионного участка

- •Д. На дежурном пункте района электроснабжения

- •Приложение 3

- •Наряд-допуск № для работы в электроустановках

- •Приложение 4

- •Список литературы

6.5. Восстановление контактной сети

Наиболее распространенными видами нарушения нормальной работы являются пережоги и обрывы контактных проводов и несущих тросов, ветровые повреждения, пробои, перекрытия и изломы изоляторов, а также повреждения опор и фундаментов. Из общего числа повреждений примерно 50—60 % происходят по причинам неудовлетворительного содержания устройств контактной сети обслуживающим персоналом; 20—30 % — из-за неисправностей ЭПС, в частности, токоприемников, и неправильных действий локомотивных бригад; 3—5 % — по вине работников службы движения; примерно одинаковое количество повреждений контактной сети (2—4 %) приходится на долю работников служб путевого, грузового и вагонного хозяйств (повреждение опор и проводов путевыми и снегоуборочными машинами, негабаритными грузами или при развале груза в поездах, а также пережоги проводов сорванными крышами вагонов).

Восстановление контактной сети начинают со сбора бригады и выезда на восстановление. Получив информацию о повреждении, энергодиспетчер уточняет его объем и характер и дает приказ соответствующим ЭЧК на сбор ремонтных бригад и выезд аварийных дрезин, автомотрис или летучек.

По утвержденному плану оповещения на сбор бригады дается не более 30 мин, причем один экземпляр такого плана должен находиться в дежурном пункте ЭЧК, другой — у энергодиспетчера. По готовности бригады, дрезины (летучки) или, при необходимости, восстановительного поезда энергодиспетчер дает заявку поездному диспетчеру на отправку к месту повреждения.

Автодрезина вместе с платформой следует к месту повреждения на правах восстановительного поезда, делая в пути остановки только для погрузки съемных вышек и необходимых материалов, а также для посадки электромонтеров.

Работы по ликвидации повреждений контактной сети должны быть организованы с учетом максимального сокращения времени перерыва в движении поездов. С этой целью их, как правило, выполняют в два этапа.

На первом этапе используют методы ускоренного восстановления — краткосрочного или временного.

При краткосрочном восстановлении поврежденные (разрушенные) элементы контактной сети частично демонтируют, а оставшиеся перемещают за пределы габарита, обеспечивающего безопасное движение поездов, в том числе с опущенными токоприемниками. Однако опускание и подъем токоприемников при сильном ветре и гололеде затруднены, поэтому при таких условиях организация движения поездов с опущенными токоприемниками запрещена. Во всех других случаях этот вид восстановления разрешается использовать на срок не более 36 часов. При временном восстановлении контактной сети применяют различные упрощенные временные узлы и схемы. Этот вид восстановления разрешается использовать на срок до 3 суток. В отдельных случаях, когда временно восстановленная контактная сеть не ограничивает размеры и скорости движения, этот срок может быть продлен до 10 суток начальником отделения дороги.

На втором этапе выполняются работы по полному восстановлению, при котором контактную сеть приводят в состояние, отвечающее действующим на данном участке техническим требованиям. Работы второго этапа, как правило, являются непосредственным продолжением первого этапа. При предоставлении «окон» и наличии на месте повреждения достаточных восстановительных сил и средств необходимо сразу выполнять работы по полному восстановлению контактной сети.

Первостепенную роль в организации работ и ускорении восстановления играет энергодиспетчер. Он имеет возможность глубоко оценить обстановку по сообщениям о повреждениях, подготовить временные упрощенные схемы питания и секционирования контактной сети, обеспечить доставку к месту повреждения ремонтной бригады и необходимых для восстановления материалов и оборудования. Очередность восстановления руководитель работ согласовывает с энергодиспетчером.

Руководителем восстановительных работ должен быть начальник или электромеханик ЭЧК, а в их отсутствие наиболее опытный электромонтер контактной сети, имеющий V квалификационную группу. При полном снятии напряжения руководителем работы может быть электромонтер с IV квалификационной группой. В случае участия в восстановлении работников разных ЭЧК руководит работами начальник той дистанции контактной сети, в границах которой производится восстановление, или лицо, назначенное руководством ЭЧ. При крупных повреждениях для лучшей организации восстановительных работ один из руководителей ЭЧ должен выехать на место повреждения, а другой — находиться у энергодиспетчера или быть на прямой связи с ним.

Руководитель восстановительных работ на контактной сети несет личную ответственность за: оперативную и грамотную организацию восстановления устройств контактной

сети и своевременное открытие движения поездов; безопасность работающих на восстановлении; обеспечение связи с энергодиспетчером, начальником восстановительного поезда, передачу им информации о ходе восстановления, а при необходимости — своевременное затребование от них представления фронта работ, дополнительных материалов, механизмов и людей.

При организации движения поездов с опущенными токоприемниками руководитель работ своевременно устанавливает необходимые сигнальные знаки и через энергодиспетчера дает заявку на выдачу машинистам поездов предупреждений о месте опускания и подъема токоприемников. Здесь очень важно правильно оценить расстояние, которое ЭПС может пройти по инерции. Оно зависит от профиля пути, типа эксплуатируемого локомотива, наличия остановочных пунктов и станций. На планах контактной сети заблаговременно отмечают некоторые участки, где наиболее затруднителен пропуск поездов с опущенными токоприемниками. В большинстве случаев при повреждении в одном месте на длине одного пролета между опорами такой пропуск ЭПС возможен. Для определения длины участка, который ЭПС может пройти по инерции, можно пользоваться данными табл. 6.3.

Таблица 6.3

-

Начальная скорость, км/ч

Длина участка, км, проходимого поездом по инерции при различных уклонах, °/оо

-2

0

+2

+4

+6

+8

50

2,5

1,2

0,8

0,6

0,5

0,4

60

3,3

1,7

1,2

0,9

0,7

0,6

70

4,1

2,2

1,6

1,2

1,0

0,8

80

4,6

2,7

1,9

1,5

1,2

1,0

При пережоге или обрыве одного из двух контактных проводов краткосрочное восстановление выполняют в следующем порядке: концы провода стягивают и пристыковывают к несущему тросу; ЭПС пропускают по одиночному контактному проводу; при необходимости машинистам выдают предупреждение о порядке движения поездов.

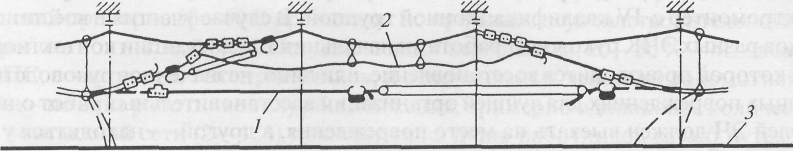

При пережоге или обрыве обоих контактных проводов их концы скрепляют между собой (по обе стороны обрыва) двумя соединительными зажимами, уменьшают число компенсаторных грузов на треть, устанавливают натяжные (крюковые) зажимы на концы одного из проводов, стягивают полиспастом и крепят на несущем тросе (рис. 6.7).

С целью усиления сечения подвески между узлами, где отсутствуют контактные провода, подвешивают временный шунт сечением 95—120 мм2 по меди. Поезда пропускают с опущенными токоприемниками.

На временное восстановление такого повреждения требуется 30—40 мин. При полном восстановлении, на которое затрачивается 50—60 мин, выполняют следующие работы:

освобождают поврежденные контактные провода от фиксаторов, струн и т.д.;

устанавливают натяжные (крюковые) зажимы на концах поврежденных контактных проводов;

Рис. 6.7. Схема временного восстановления контактной подвески при обрыве контактных проводов:

1 — вставка контактного провода; 2 — шунт; 3 — рельс

стягивают провода полиспастами, стыкуют концы каждого провода непосредственно между собой или через вставку;

подают напряжение и пропускают поезда, а установку струн и регулировку цепной подвески производят под напряжением.

При обрыве или пережоге несущего троса, когда опоры и контактные провода не повреждены, восстановление проводят двумя способами в зависимости от объема повреждения.

При небольших объемах повреждения оборванные концы несущего троса стягивают полиспастом и подвешивают к изоляторам на консолях. Затем делают вставку в несущий трос на месте поврежденного участка. Если произошел не только обрыв троса, но и повреждение его на некотором протяжении, сразу делают вставку необходимой длины в несущий трос, для чего на земле с одной стороны обрыва состыковывают конец вставки с оставшимся несущим тросом, а на ее другом конце устанавливают крюковой зажим таким образом, чтобы после натяжения полиспастов можно было состыковать вставку с тросом с другой стороны обрыва. Время устранения такого повреждения 40—50 мин бригадой из 7-8 человек.

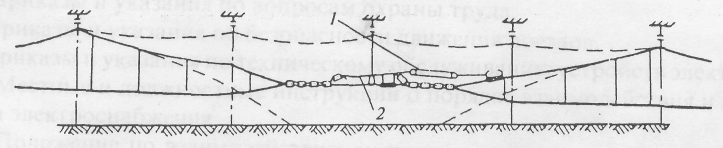

Если объем повреждения велик, то освобождают оборванный несущий трос от седел, струн и др. Устанавливают натяжные зажимы, полиспастами вытягивают оба конца несущего троса и монтируют вставку в несущий трос. Трос стыкуют клиновыми или соединительными (не менее шести на одно соединение) зажимами. Если необходимо дополнить сечение подвески, то монтируют шунт или обвод с установкой двух зажимов на одно соединение минимально. Проверяют габарит контактного провода и при необходимости его поднимают выше в двух нижних точках подвеса. Под напряжением проводят регулировку подвески в прилегающих зонах. Норма времени на такое временное восстановление 25—30 мин бригадой из 5-6 человек (рис. 6.8).

Рис. 6.8. Схема временного восстановления контактной сети при обрыве несущего троса: 1 — полиспаст, соединяющий конец оборванного несущего троса и контактный провод; 2 — шунт

Особую озабоченность при эксплуатации контактной сети вызывают опорные конструкции, особенно на участках постоянного тока со значительным сроком службы. Несмотря на то, что объем замены опор контактной сети увеличился с 1992 г. в 4,6 раза, их средний срок службы на таких линиях составляет 43 года. Поэтому в соответствии с нормами содержания неснижаемого запаса опорных и поддерживающих конструкций на каждом ЭЧК, ЭЧ и восстановительном поезде постоянно находится 14 опор временного восстановления в сборе (с креплением за рельс, грунт, фундамент). При повреждении опор для быстрого открытия движения поездов применяют краткосрочное восстановление. В первую очередь с поврежденной опоры демонтируют консоли, фиксаторы, провода цепной подвески и другие элементы, мешающие проведению восстановительных работ. Поврежденную часть опоры перемещают за пределы габарита, подтягивают контактный провод к несущему тросу и связывают их проволокой в пределах повреждения. Проверяют вертикальный габарит и организуют движение поездов с опущенным токоприемником. При недостаточном вертикальном габарите от связанных между собой проводов до уровня головки рельса (УГР) их подтягивают к консоли опоры соседнего пути. Эту работу выполняют со снятием напряжения с помощью оттяжки с врезным изолятором. Время такого восстановления 30—40 мин бригадой из 8 человек.

Для временного восстановления используют временную металлическую опору без фундамента. Для установки такой опоры подготавливают грунт, крепят раму опоры к рельсу (или в грунте), подготавливают опору к подъему, крепят ее основание к раме, поднимают полиспастами с помощью падающей стрелы и временных анкеров, закрепляют опору на раме и натягивают оттяжки. При этом расстояние от оси пути до установленной опоры должно быть не менее 2450 мм на станции и 2750 мм на перегоне.

При использовании оставшейся фундаментной части поврежденной опоры и специальных разъемных плит стаканного вида проводят следующие виды работы:

— подготавливают сохранившуюся часть железобетонной опоры для установки в ней стаканного основания, для чего обрезают на одном уровне ее арматуру на расстоянии 50— 75 мм от обреза, устанавливают бандаж из 4-5 рядов проволоки диаметром 5 мм;

- подготавливают временную опору с консолью для установки на основание, смонтированное на фундаментной части железобетонной опоры;

—поднимают опору, закрепляют ее основание болтовыми зажимами, монтируют оттяжки (в случае использования при подъеме опоры полиспастов или лебедки ее подъем производят с помощью падающей стрелы);

закрепляют несущий трос на консоли;

производят монтаж фиксатора, контактного провода и регулировку проводов, которая проводится под напряжением.

На каждое повреждение составляют акт установленной формы, в котором подробно описывают обстоятельства и причины повреждения. На основании результатов расследования намечают меры, предотвращающие повторение подобных случаев.

На основе анализа повреждаемости контактной сети и линий электроснабжения разрабатываются мероприятия, направленные на повышение надежности работы устройств.