- •Часть I. Организация эксплуатации 5

- •Глава I. Организация обслуживания устройств 5

- •Глава II. Надежность работы устройств электроснабжения 36

- •Глава III. Обеспечение безопасности работ в электроустановках и правила применения средств защиты 71

- •Часть II. Эксплуатация и ремонт электрооборудования устройств электроснабжения 98

- •Глава IV. Эксплуатация и ремонт электрооборудования 98

- •Глава V. Техническое обслуживание и ремонт контактной сети 240

- •Глава VI. Капитальный ремонт контактной сети 330

- •Введение

- •1.2. Организация управления дистанцией электроснабжения

- •1.3. Тяговые подстанции

- •1.4. Районы контактной сети

- •1.5. Ремонтно-ревизионные участки, районы электроснабжения, электротехнические лаборатории и мастерские

- •1.6. Диспетчерская система руководства устройствами электрификации и энергетики

- •1.7. Техническая документация и отчетность

- •1.8. Планово-предупредительные ремонты

- •1.9. Типовые нормы времени и технологические карты на обслуживание и ремонт устройств электроснабжения

- •Нормативы времени на оперативные переключения

- •Глава II. Надежность работы устройств электроснабжения

- •2.1. Методы оперативного обслуживания тяговых подстанций

- •2.2. Права и обязанности оперативного персонала тяговых подстанций

- •2.3. Подготовка дистанции электроснабжения к работе в зимних условиях

- •2.4. Износ контактных проводов и меры его уменьшения

- •Сведения об износе контактного провода в эчк -____ , эч -____ ______________________ж. Д. По измерениям 20 ____ г.

- •Сведения об удельном износе контактного провода на перегонах и главных путях станций по дистанции

- •Электроснабжения ж. Д. За период

- •2.5. Борьба с пережогами проводов

- •2.6. Работа оперативного персонала при ликвидации аварии на тяговой подстанции

- •Глава III. Обеспечение безопасности работ в электроустановках и правила применения средств защиты

- •3.1. Наряд-допуск — основной документ на производство работ в электроустановках

- •Указания по заполнению наряда-допуска

- •Особенности заполнения наряда-допуска формы эу-115

- •3.2. Организационные и технические мероприятия по обеспечению безопасности выполнения работ

- •Организационные мероприятия

- •Технические мероприятия

- •3.3. Правила пользования и нормы комплектования средствами защиты

- •Выбор сечения заземляющих проводников

- •3.4. Порядок хранения и учета средств защиты

- •Журнал для учета и содержания средств защиты (рекомендуемая форма)

- •4.2. Осмотр и текущий ремонт силовых трансформаторов

- •4.3. Профилактические и послеремонтные испытания силовых трансформаторов

- •4.4. Средний и капитальный ремонты силовых трансформаторов

- •4.5. Осмотр и текущий ремонт высоковольтных выключателей переменного тока Масляные выключатели

- •Механический ресурс масляных выключателей

- •Вакуумные выключатели

- •Механический и коммутационный ресурс вакуумных выключателей

- •4.6. Методы анализа, регенерации и очистки трансформаторного масла

- •4.7. Испытания высоковольтных выключателей переменного тока

- •4.8. Осмотр и текущий ремонт быстродействующих выключателей постоянного тока

- •4.9. Испытания и настройка быстродействующих выключателей постоянного тока

- •4.10. Осмотр, ремонт и испытания преобразователей

- •Допустимые значения тепловых сопротивлений штыревых вентилей

- •4.11. Осмотр, ремонт и испытания сглаживающих устройств

- •4.12. Обслуживание, ремонт и испытания измерительных трансформаторов

- •4.13.Техническое обслуживание аккумуляторных батарей

- •4.14. Текущий ремонт аккумуляторных батарей

- •4.15. Текущий ремонт и испытания разъединителей

- •4.16. Текущий ремонт и испытания разрядников

- •4.17. Техническое обслуживание устройств релейной защиты

- •4.18. Контроль нагрева контактных соединений

- •Технические характеристики «Thermopoint 90»

- •4.19. Монтаж, испытания и ремонт заземляющих устройств

- •Глава V. Техническое обслуживание и ремонт контактной сети

- •5.1. Организация эксплуатации и ремонта контактной сети и линий электропередач

- •5.2. Взаимодействие контактной сети и токоприемника

- •5.3. Методы контроля состояния токоприемников

- •5.4. Объезды, обходы и осмотры контактной подвески

- •5.5. Повреждения и диагностировка изоляторов контактной подвески

- •5.6. Балльная оценка состояния контактной сети

- •5.7. Текущее содержание и проверка пунктов группировки парков стыкования

- •5.8. Верховое обследование, регулировка и ремонт контактной подвески

- •5.9. Проверка состояния, регулировка и ремонт секционного изолятора и изолирующего сопряжения анкерных участков

- •5.10. Проверка состояния, регулировка и ремонт воздушной стрелки

- •5.11. Проверка состояния и ремонт заземлений опор контактной сети

- •5.12. Комбинирование работы без снятия напряжения с контактной подвески

- •5.13. Эксплуатация воздушных линий электропередачи напряжением до 10 кВ

- •5.14. Ремонт, воздушных линий напряжением до 10 кВ

- •5.15. Обслуживание и ремонт кабельных линий

- •5.16. Испытания и определение мест повреждения кабеля

- •Глава VI. Капитальный ремонт контактной сети

- •6.1. Организация капитального ремонта

- •Сроки службы основных устройств контактной сети

- •6.2. Монтаж вставки в контактный провод

- •6.3. Замена контактного провода

- •6.4. Замена несущего троса

- •6.5. Восстановление контактной сети

- •Приложение 1

- •Приложение 2

- •Перечень обязательной оперативно-технической

- •Документации

- •А. На энергодиспетчерском пункте

- •Б. На тяговых подстанциях

- •1. Общая документация

- •2. Специальная документация на тяговых подстанциях

- •В. Ремонтно-ревизионного участка

- •Д. На дежурном пункте района электроснабжения

- •Приложение 3

- •Наряд-допуск № для работы в электроустановках

- •Приложение 4

- •Список литературы

5.15. Обслуживание и ремонт кабельных линий

На железных дорогах эксплуатируются кабельные линии (КЛ), главным образом, напряжением 0,4 и 6—10 кВ. Их техническое обслуживание осуществляют районы электроснабжения (ЭЧС) крупных узловых станций и неэлектрифицированных участков дорог, а также бригады электромонтеров в составе ЭЧК на электрифицированных участках.

Приемка кабельных линий в эксплуатацию. Для обеспечения надежной и экономичной работы КЛ при эксплуатации работники ЭЧ и ЭЧС осуществляют технадзор за их прокладкой, т. е. ведут строгий контроль качества монтажа кабелей и муфт. Контроль начинается с наружного осмотра представителем ЭЧ кабелей на барабанах, оценки целости их витков, а также щёк и обшивки кабельных барабанов. Если при осмотре возникают сомнения в пригодности кабеля, его подвергают специальным испытаниям с привлечением электролаборатории. При последующих работах проверяют

глубину траншей и укладки труб, габаритные расстояния от траншей до близлежащих сооружений и препятствий, устройство песчаной постели, а также защиту кирпичом и т.п. Укладку кабелей производят только под наблюдением представителя ЭЧ.

Соответствие выполненных работ действующим правилам и другим директивным материалам подтверждается актами, подписанными представителем ЭЧ. Он же включается в комиссию по приемке кабельной линии.

В техническую документацию, представляемую приемочной комиссии, входят: исполнительный чертеж трассы, согласованный с заинтересованными организациями (владельцами подземных коммуникаций, находящихся вблизи кабеля), акты наружного осмотра кабелей на барабанах, акты скрытых работ (осмотр проложенных кабелей перед засыпкой траншей), журналы разделки муфт, а также протоколы испытаний кабелей после сооружения КЛ.

При осмотре принимаемой в эксплуатацию КЛ приемочная комиссия убеждается, что места, где возможны повреждения вертикально проложенных кабелей (перевозимыми грузами или по каким-либо другим причинам), до высоты 2 м от уровня земли защищены трубами, коробами и др.; кабели надежно закреплены на концах линий, в местах изгибов, у соединительных муфт, на вертикальных участках трассы и т. п.

Перед приемкой кабелей в эксплуатацию проводят испытания в соответствии с ПУЭ и Нормами [20].

При эксплуатации кабельных линий главным образом ведут наблюдение за их трассами, контролируют состояние кабелей и их нагрузку, а также ведут периодические профилактические испытания и ремонт КЛ. В процессе эксплуатации обязательно составляют паспорт линии, в который вносят не только технические характеристики кабелей и условия их прокладки, но и сведения о результатах предыдущих испытаний и ремонтах, что даёт возможность устанавливать правильный режим работы линий и своевременно выводить их в ремонт. Все смонтированные кабели должны иметь маркировку (бирки) стандартной формы: круглой — для силовых кабелей ВН; прямоугольной — напряжением до 1000 В; треугольной — для контрольных кабелей. Изготавливают бирки, как правило, из пластмассы и крепят к кабелю оцинкованной проволокой. Надписи на бирках наносят несмываемыми красками; на металлических бирках—набивают с помощью металлических шрифтов.

При наблюдении за кабельными трассами особое внимание обращают на выполнение земляных работ вблизи трассы, обеспечение доступности при работах по ликвидации аварий и ремонту кабелей, проложенных в земле, на отсутствие на трассе провалов, размывов и других неровностей, которые могут вызвать повреждения кабелей и т.п. Для обеспечения сохранности кабелей земляные работы вблизи кабельных трасс должны выполняться только по предварительному согласованию с главным инженером ЭЧ. В необходимых случаях устанавливается технадзор за проводимыми работами, который ведется до полного окончания земляных работ. Большую опасность для проложенных в земле кабелей представляют земляные работы, выполняемые механизированными методами. Во всех случаях работать землеройными механизмами на расстоянии от трассы кабеля менее 1 метра не разрешается; на этом участке работы выполняют вручную и только лопатами.

Периодичность осмотров кабельных трасс устанавливает главный инженер ЭЧ, руководствуясь опытом и учетом местных условий (в местах, где кабели пересекаются с другими коммуникациями или могут подвергаться механическим повреждениям, обходы проводят чаще). По Правилам [20] осмотры кабельных трасс должны производиться в следующие сроки: трассы кабелей, проложенных в земле, — не реже 1 раз в 3 месяца; на эстакадах, в туннелях, блоках, каналах, галереях и по стенам зданий — не реже 1 раза в 6 месяцев. Осмотр кабельных муфт напряжением выше 1000 В — при каждом осмотре электрооборудования.

Внеочередные осмотры кабельных трасс проводят в периоды паводков, во время дождей и ливней, когда происходит размягчение грунта и опасность повреждения кабелей, проложенных в земле, возрастает. Для учета неисправностей, выявленных при осмотрах кабельных трасс и

контроля за своевременным их устранением на предприятиях ведется специальный журнал (форма ЭУ-83). При обнаружении дефектов, требующих немедленного устранения, лицо, осуществляющее осмотр, безотлагательно ставит в известность своего руководителя. С особым вниманием осматривают кабельные трассы в местах пересечения их трассами канав, кюветов и переходов кабелей из земли на стены или опоры.

К о н т р о л ь нагрузок при эксплуатации кабелей занимает особое место. Перегрузки кабелей систематического характера влекут за собой быстрое ухудшение прочности их изоляции и сокращают срок службы; их недогрузка связана с недоиспользованием проводимости жил кабелей. Поэтому при эксплуатации КЛ тщательно следят, чтобы нагрузка соответствовала установленным нормативным требованиям. Нагрузку на кабели при вводе в эксплуатацию определяют для каждого сезона года, так как температура окружающей среды в разные сезоны года изменяется, что позволяет в холодные месяцы нагрузку на кабели повысить. Нагрузку кабелей контролируют в сроки, определяемые главным инженером ЭЧ, но не менее 2 раз в год, в том числе один — в период осенне-зимнего максимума нагрузки. Контроль осуществляют путем наблюдения за показаниями амперметров на питающей подстанции, а при их отсутствии—с помощью токоизмерительных клещей. Анализ измерений нагрузок позволяет регулировать работу кабелей, устанавливая режим, обеспечивающий одновременно экономичную и надежную работу.

Для определения фактической температуры токоведущих жил кабеля измеряют температуру его металлической оболочки (т. к. температуру жил кабеля определить непосредственным измерением не представляется возможным) и пересчитывают ее по формуле

![]()

где tОБ— температура оболочки или брони кабеля в момент измерения, °С:

ТКАБ— перепад температуры между жилой и оболочкой кабеля, который определяется по формуле

![]()

где I—ток длительной максимальной нагрузки в момент измерения, А;

пж — число жил кабеля;— удельное электрическое сопротивление материала жилы при температуре,

близкой

к температуре жилы,![]()

SK — сумма тепловых сопротивлений изоляции и защитных покровов кабеля; SK — указаны в табл. 5.9;

-g — сечение жилы кабеля, мм2.

Таблица 5.9

Тепловые сопротивления изоляции и защитных покровов кабелей

Напряжение кабеля, кВт |

Слой |

Сечение токоведущей жилы, мм2 |

|||||||||

16 |

25 |

35 |

50 |

70 |

95 |

125 |

150 |

185 |

240 |

||

|

Изоляция |

68 |

51 |

45 |

38 |

34 |

29 |

26 |

24 |

21 |

19 |

3 |

Наружные покровы |

35 |

33 |

31 |

28 |

25 |

22 |

21 |

20 |

20 |

18 |

|

Изоляция |

83 |

73 |

64 |

58 |

50 |

42 |

37 |

32 |

30 |

30 |

6 |

Наружные покровы |

31 |

30 |

25 |

24 |

22 |

20 |

18 |

18 |

18 |

17 |

|

Изоляция |

101 |

89 |

82 |

72 |

66 |

57 |

51 |

47 |

43 |

37 |

10 |

Наружные покровы |

25 |

24 |

20 |

19 |

16 |

18 |

17 |

18 |

15 |

15 |

Примечание. Удельные тепловые сопротивления приняты: для изоляции -1000 град· см/Вт, для наружных покровов — 550 град см/Вт.

Вычисленные значения температуры токоведущих жил для кабелей: с пропитанной бумажной изоляцией напряжением до 3 кВ не должны превышают 80° С; то же напряжением до 6 кВ — 65° С;

то же напряжением до 10 кВ — 60° С, а с резиновой изоляцией того же напряжения — 65° С, кабели с пластмассовой изоляцией напряжением 1,3,6 кВ—70° С. В том случае, когда токоведующие жилы кабелей нагреваются свыше допустимых пределов, принимают меры для устранения причины этого явления.

При выходе из строя КЛ часть работающего оборудования переводят на питание от других (соседних) кабелей, что может довести нагрузку кабелей в часы максимума выше допустимой. Для кабелей напряжением до 10 кВ допускаются перегрузки 15—30 % только на время ликвидации аварий, но не более 5 суток. Такая перегрузка допускается в том случае, если в период, предшествующий аварии, максимальная нагрузка кабеля не превышала 80 % допустимой.

Ремонт кабельных линий выполняют при необходимости на основе данных, полученных при их испытаниях и осмотрах. Ремонтные работы стараются проводить в минимальные сроки, т. к. на время ремонта приходится переходить на менее надежные временные схемы электроснабжения. Кроме того, к особенностям ремонта кабелей относится наличие в них остаточного заряда после отключения, а также (в большинстве случаев) соседних действующих кабелей, находящихся под напряжением. Все это требует от ремонтного персонала большого внимания не только к личной безопасности во время раскопки траншей для ремонта кабелей. Необходимо также тщательно следить за сохранностью рядом расположенных исправных кабелей и других подземных коммуникаций. После достижения глубины 0,4 м раскопку разрешается выполнять только лопатами. Применение отбойных молотков, ломов и других инструментов для рыхления грунта, начиная с указанной глубины, категорически запрещается.

Если во время земляных работ обнаружены неизвестные кабели или какие-либо другие подземные коммуникации, работы прекращают и сообщают об этом ответственному за выполнение работ. После вскрытия кабелей следует позаботиться о том, чтобы не допустить их повреждения. Для этого отрытые кабели и муфты укрепляют на прочной доске, которую подвешивают к перекинутым через траншею брусьям.

Ремонт кабелей сводится, в основном, к восстановлению броневого покрова, свинцовой оболочки, муфт и концевых заделок.

При наличии местных разрушений брони кабелей обнаруженный дефект устраняют следующим образом. На открыто проложенных кабелях участки разрушенных бронелент обрезаются и удаляются. В местах отрезанных лент выполняют временные бандажи. Рядом с временными бандажами обе ленты тщательно зачищаются до металлического блеска и облуживаются припоем ПОСС 30-2, после чего провод заземления крепится бандажами из оцинкованной проволоки и припаивается этим же припоем. После пайки временные бандажи удаляются и на оголенный участок оболочки наносится антикоррозионное покрытие (лаки на битумной основе). У кабелей, проложенных в земле, броневой и джутовый покровы в процессе эксплуатации не ремонтируют. При ремонте свинцовой оболочки кабеля сначала устанавливают характер повреждения; ее ремонтируют (восстанавливают) только в том случае, когда изоляция кабеля не повреждена и проникновение влаги вовнутрь кабеля исключается. Для ремонта из листового свинца изготовляют разрезную свинцовую трубу соответствующих размеров (на 70—80 мм длиннее поврежденного участка кабеля). Кабель помещают в приготовленную свинцовую трубу, шов трубы запаивают, а торцы трубы сводят на конус и припаивают к свинцовой оболочке. Отремонтированную оболочку покрывают антикоррозионным составом. В случае, когда возможность попадания влаги внутрь кабеля нельзя исключить, бумажную изоляцию в дефектном месте необходимо проверить на отсутствие влаги. Для этого бумажные ленты изоляции, снятые с кабеля в месте повреждения, погружают в парафин, нагретый до 150 °С. При наличии в изоляции влаги погружение лент в парафин сопровождается потрескиванием и выделением из них пены. При установлении факта проникновения влаги в изоляцию, поврежденный участок кабеля вырезают, вместо него вставляют отрезок соответствующей длины и монтируют две соединительные муфты по обоим концам вставленного отрезка.

Ремонт повреждений поливинилхлоридного защитного шланга кабеля марки ААШв (порывы, задиры, проколы и др.) проводят сваркой в струе горячего воздуха. При открытой прокладке кабеля ремонт шланга можно выполнять намоткой на поврежденное место

двух слоев липкой поливинилхлоридной ленты с 50 %-ным перекрытием и промазыванием по-ливинилхлоридным лаком № 1.

Перед сваркой места, подлежащие ремонту, очищают и обезжиривают бензином, кабельным ножом вырезают посторонние включения и срезают в местах повреждения шланга выступающие края и задиры.

Разрывы шланга ремонтируют с применением поливинилхлоридных заплат и разрезных манжет. Заплату изготовляют из пластиката так, чтобы края ее на 1,5—2 мм перекрывали место разрыва. Для ремонта шланга с применением разрезной манжеты отрезают кусок поливинилхлоридной трубки на 35—40 мм больше длины поврежденного места, трубку разрезают вдоль и надевают на кабель симметрично на месте повреждения.

Ремонт концевых заделок. Концевые заделки внутренней установки из эпоксидного компаунда (например, типа КВЭ), ремонтируемые с применением эпоксидного корпуса, применяют для оконцевания силовых кабелей напряжением до 10 кВ внутри помещений всех видов во всех районах страны (в зависимости от исполнения заделки). Их применяют и для наружных установок при условии полной защиты заделки от непосредственного действия атмосферных осадков, запыления и солнечных лучей. Эти заделки обладают высокой герметичностью и химической стойкостью и могут устанавливаться в любом положении.

Нарушение герметичности заделок (течь пропитывающего состава) может возникнуть при несоблюдении размеров при разделке концов кабелей, а также указаний по обезжириванию, плохой обработке поверхности найтритовых или двухслойных трубок и несоблюдении других технологических указаний. В ряде случаев герметичность эпоксидных заделок может быть восстановлена следующими способами:

при течи пропитывающего состава по кабелю из нижнего торца корпуса заделки обезжиривают нижнюю часть заделки на участке 40—50 мм и на таком же расстоянии участок брони или оболочки (для небронированных кабелей). На обезжиренные участки накладывают двухслойную подмотку из смазанной эпоксидным компаундом хлопчатобумажной ленты шириной 15—20 мм, затем устанавливают ремонтную форму так, чтобы ее нижний торец был ниже торца заделки, заливают её тем же эпоксидным компаундом, из которого выполнен корпус заделки;

при нарушении герметичности в месте выхода жил из корпуса заделки обезжиривают ее верхнюю плоскую поверхность и участки трубок или подмотки жил длиной 30 мм, примыкающие к ней; устанавливают съемную ремонтную форму, размеры которой выбирают в зависимости от типоразмера заделки. Верхний обрез формы должен быть выше верхней плоской поверхности заделки. Форму заливают компаундом так же, как и в предыдущем случае. При нарушении герметичности на жилах обезжиривают дефектный участок трубки или подмотки жилы и накладывают ремонтную двухслойную подмотку из хлопчатобумажных лент с обильной обмазкой эпоксидным компаундом каждого витка обмотки;

при нарушении герметичности в месте примыкания трубки или обмотки к цилиндрической части наконечника обезжиривают поверхность бандажа и участок трубки или подмотки жилы длиной 30 мм; на обезжиренные участки накладывают двухслойную подмотку из хлопчатобумажных лент с обильной обмазкой компаундом каждого витка подмотки; поверх подмотки накладывают плотный бандаж из крученого шпагата и также обмазывают эпоксидным компаундом.

Ремонт соединительных и концевых муфт. Повреждения в соединительных муфтах обычно возникают в результате электрического пробоя между жилами кабеля или в случае проникновения влаги под оболочку, повреждения поясной и жильной изоляции. Во всех этих случаях дефектную соединительную муфту вырезают вместе с прилегающими к ней участками кабеля, вставляют отрезок нового кабеля длиной не менее 8 м и монтируют две соединительные муфты. При выходе из строя концевой муфты ее вырезают или демонтируют, затем проверяют изоляцию кабеля на содержание влаги. Если влага не проникла внутрь кабеля, ограничиваются монтажом новой или ремонтом поврежденной муфты. Если установлено, что влага проникла внутрь кабеля, дефектный отрезок вырезают и монтируют новую концевую муфту, если хватает

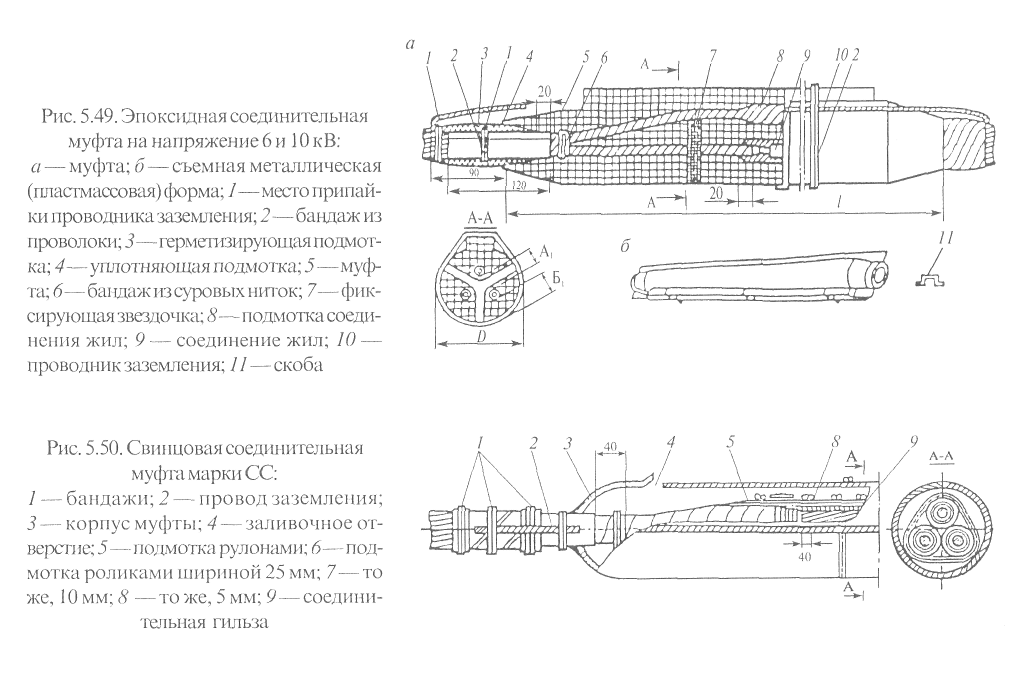

запаса кабеля. После ремонта кабельных линий их испытывают повышенным напряжением. Виды соединительных муфт представлены на рис. 5.49 и 5.50.

Техника безопасности при ремонте кабелей обеспечивается, главным образом, выполнением работ по нарядам и не менее чем двумя лицами. Ремонтные работы разрешается проводить лишь после всестороннего отключения кабеля, проверки отсутствия напряжения на его концах и вывешивания в местах, откуда может быть подано напряжение, плакатов «Не включать — работают люди».

При ремонте КЛ часто приходится разрезать кабель или вскрывать муфту. Такие работы можно выполнять, убедившись предварительно в том, что кабель не находится под напряжением, что осуществляют специальным приспособлением для прокола, снабженным изолирующей штангой.

Во избежание пожаров при ремонте кабелей разогревать кабельную массу и заправлять бензином паяльную лампу разрешается только вне кабельных сооружений. При испытаниях силовых кабелей постоянным током повышенного напряжения следует работать в диэлектрических перчатках, стоя на изолирующем основании. По окончании испытания кабелей постоянным током все жилы кабеля разряжают от накопленного электрического заряда через ограничительное сопротивление разрядной штангой, предусмотренной для этой цели в кенотронных установках.