- •Часть I. Организация эксплуатации 5

- •Глава I. Организация обслуживания устройств 5

- •Глава II. Надежность работы устройств электроснабжения 36

- •Глава III. Обеспечение безопасности работ в электроустановках и правила применения средств защиты 71

- •Часть II. Эксплуатация и ремонт электрооборудования устройств электроснабжения 98

- •Глава IV. Эксплуатация и ремонт электрооборудования 98

- •Глава V. Техническое обслуживание и ремонт контактной сети 240

- •Глава VI. Капитальный ремонт контактной сети 330

- •Введение

- •1.2. Организация управления дистанцией электроснабжения

- •1.3. Тяговые подстанции

- •1.4. Районы контактной сети

- •1.5. Ремонтно-ревизионные участки, районы электроснабжения, электротехнические лаборатории и мастерские

- •1.6. Диспетчерская система руководства устройствами электрификации и энергетики

- •1.7. Техническая документация и отчетность

- •1.8. Планово-предупредительные ремонты

- •1.9. Типовые нормы времени и технологические карты на обслуживание и ремонт устройств электроснабжения

- •Нормативы времени на оперативные переключения

- •Глава II. Надежность работы устройств электроснабжения

- •2.1. Методы оперативного обслуживания тяговых подстанций

- •2.2. Права и обязанности оперативного персонала тяговых подстанций

- •2.3. Подготовка дистанции электроснабжения к работе в зимних условиях

- •2.4. Износ контактных проводов и меры его уменьшения

- •Сведения об износе контактного провода в эчк -____ , эч -____ ______________________ж. Д. По измерениям 20 ____ г.

- •Сведения об удельном износе контактного провода на перегонах и главных путях станций по дистанции

- •Электроснабжения ж. Д. За период

- •2.5. Борьба с пережогами проводов

- •2.6. Работа оперативного персонала при ликвидации аварии на тяговой подстанции

- •Глава III. Обеспечение безопасности работ в электроустановках и правила применения средств защиты

- •3.1. Наряд-допуск — основной документ на производство работ в электроустановках

- •Указания по заполнению наряда-допуска

- •Особенности заполнения наряда-допуска формы эу-115

- •3.2. Организационные и технические мероприятия по обеспечению безопасности выполнения работ

- •Организационные мероприятия

- •Технические мероприятия

- •3.3. Правила пользования и нормы комплектования средствами защиты

- •Выбор сечения заземляющих проводников

- •3.4. Порядок хранения и учета средств защиты

- •Журнал для учета и содержания средств защиты (рекомендуемая форма)

- •4.2. Осмотр и текущий ремонт силовых трансформаторов

- •4.3. Профилактические и послеремонтные испытания силовых трансформаторов

- •4.4. Средний и капитальный ремонты силовых трансформаторов

- •4.5. Осмотр и текущий ремонт высоковольтных выключателей переменного тока Масляные выключатели

- •Механический ресурс масляных выключателей

- •Вакуумные выключатели

- •Механический и коммутационный ресурс вакуумных выключателей

- •4.6. Методы анализа, регенерации и очистки трансформаторного масла

- •4.7. Испытания высоковольтных выключателей переменного тока

- •4.8. Осмотр и текущий ремонт быстродействующих выключателей постоянного тока

- •4.9. Испытания и настройка быстродействующих выключателей постоянного тока

- •4.10. Осмотр, ремонт и испытания преобразователей

- •Допустимые значения тепловых сопротивлений штыревых вентилей

- •4.11. Осмотр, ремонт и испытания сглаживающих устройств

- •4.12. Обслуживание, ремонт и испытания измерительных трансформаторов

- •4.13.Техническое обслуживание аккумуляторных батарей

- •4.14. Текущий ремонт аккумуляторных батарей

- •4.15. Текущий ремонт и испытания разъединителей

- •4.16. Текущий ремонт и испытания разрядников

- •4.17. Техническое обслуживание устройств релейной защиты

- •4.18. Контроль нагрева контактных соединений

- •Технические характеристики «Thermopoint 90»

- •4.19. Монтаж, испытания и ремонт заземляющих устройств

- •Глава V. Техническое обслуживание и ремонт контактной сети

- •5.1. Организация эксплуатации и ремонта контактной сети и линий электропередач

- •5.2. Взаимодействие контактной сети и токоприемника

- •5.3. Методы контроля состояния токоприемников

- •5.4. Объезды, обходы и осмотры контактной подвески

- •5.5. Повреждения и диагностировка изоляторов контактной подвески

- •5.6. Балльная оценка состояния контактной сети

- •5.7. Текущее содержание и проверка пунктов группировки парков стыкования

- •5.8. Верховое обследование, регулировка и ремонт контактной подвески

- •5.9. Проверка состояния, регулировка и ремонт секционного изолятора и изолирующего сопряжения анкерных участков

- •5.10. Проверка состояния, регулировка и ремонт воздушной стрелки

- •5.11. Проверка состояния и ремонт заземлений опор контактной сети

- •5.12. Комбинирование работы без снятия напряжения с контактной подвески

- •5.13. Эксплуатация воздушных линий электропередачи напряжением до 10 кВ

- •5.14. Ремонт, воздушных линий напряжением до 10 кВ

- •5.15. Обслуживание и ремонт кабельных линий

- •5.16. Испытания и определение мест повреждения кабеля

- •Глава VI. Капитальный ремонт контактной сети

- •6.1. Организация капитального ремонта

- •Сроки службы основных устройств контактной сети

- •6.2. Монтаж вставки в контактный провод

- •6.3. Замена контактного провода

- •6.4. Замена несущего троса

- •6.5. Восстановление контактной сети

- •Приложение 1

- •Приложение 2

- •Перечень обязательной оперативно-технической

- •Документации

- •А. На энергодиспетчерском пункте

- •Б. На тяговых подстанциях

- •1. Общая документация

- •2. Специальная документация на тяговых подстанциях

- •В. Ремонтно-ревизионного участка

- •Д. На дежурном пункте района электроснабжения

- •Приложение 3

- •Наряд-допуск № для работы в электроустановках

- •Приложение 4

- •Список литературы

5.12. Комбинирование работы без снятия напряжения с контактной подвески

Некоторые ремонтные работы на контактной подвеске проводят как комбинированные, т. е. часть работ выполняют под напряжением, часть — со снятием напряжения с проверяемого оборудования, но не с контактной подвески. В порядке исключения наряд-допуск выдается в этом случае на две категории работ.

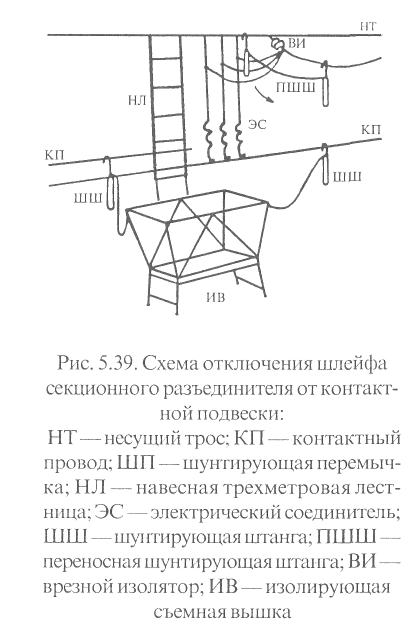

Одной из таких работ является проверка состояния, регулировка и ремонт секционного разъединителя без снятия напряжения, выполняемая бригадой электромонтеров контактной сети из 5 человек: электромонтеры 6,5 и 3-го разрядов—по одному, 4-го разряда—двое. Такую работу можно выполнить, если в шлейфах секционных разъединителей есть врезные изоляторы

ВИ (рис. 5.39). Эту же работу можно проводить и со снятием напряжения с секций контактной подвески, в этом случае сокращается состав исполнителей до 3-х человек и время работы примерно в 3 раза, но такой вариант требует перерыва в движении поездов не менее, чем на 0,5 ч.

Перед работой без снятия напряжения проверяют целостность и исправность заземления опор. Если в цепи заземления опоры есть защитное устройство, его шунтируют перемычкой сечением 50 мм2, подключаемой сначала к рельсу, а затем — со стороны опоры. Эту работу выполняют в диэлектрических перчатках. Затем подготавливают схему питания контактной сети без разъединителя, подлежащего проверке и ремонту: при включенном по приказу энергодиспетчера разъединителе или после проверки его включенного состояния с изолирующей съемной вышки завешивают шунтирующие штанги на контактные провода обеих ветвей изолирующего сопряжения (или секционного изолятора) так, чтобы перемычка не мешала проходу полозов токоприемников по секционному изолятору и подключают шунтирующие перемычки (см. рис. 5.30) соединительными зажимами к поперечным электрическим соединителям обеих ветвей сопряжения (или секционного изолятора). Общее сечение шунтирующей перемычки должно составлять не менее 70 % сечения одной из ветвей контактной подвески.

Если шунтирующий разъединитель находится на расстоянии более 600 м от секционного изолятора, то шунтирующую перемычку устанавливают с помощью диэлектрических штанг.

Шлейфы разъединителей снимают при отключенном положении разъединителя в следующей последовательности (см. рис. 5.39). Сначала завешивают с рабочей площадки изолирующей вышки шунтирующие штанги (ШШ) на контактные провода с обеих секций и навесную лестницу (НЛ) длиной 3 м на несущий трос. Исполнитель поднимается по лестнице, завешивает переносную шунтирующую штангу (ПШШ) по обе стороны врезного изолятора (ВИ), отсоединяет концы шлейфа вместе с держателем проводов от поперечного электрического соединителя (ЭС), переставляет их на шлейфы за врезными изоляторами и временно закрепляет. При этом шунтирование врезного изолятора переносными шунтирующими штангами выполняют для выравнивания его потенциалов с контактной сетью с обеих сторон, а шунтирующие штанги уравнивают потенциалы контактной сети с изолирующей съемной вышкой.

Отключение шлейфов разъединителя с заземляющим ножом на одном приводе производят при включенном разъединителе и отсутствии ЭПС на секции контактной сети.

Затем снимают переносные шунтирующие штанги с шлейфов врезного изолятора, а также шунтирующие штанги с контактного провода и навесную лестницу. Электромонтеры перемещают изолирующую съемную вышку к другому шлейфу секционного разъединителя и аналогичным образом отсоединяют его от контактной сети.

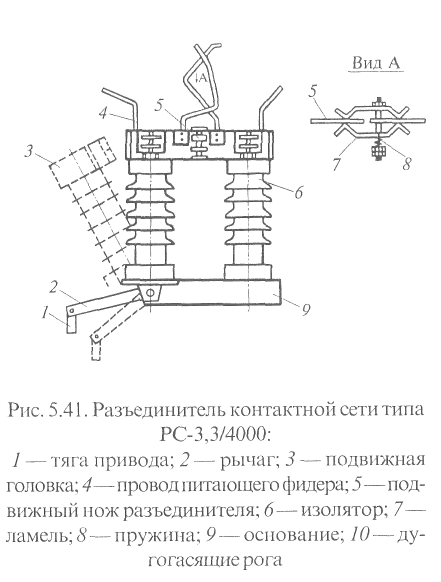

На каждый отключенный шлейф разъединителя завешивают заземляющую штангу. Включают разъединитель (разъединитель с заземляющим ножом должен находиться во включенном состоянии), а шлейфы разъединителя, отсоединенные от контактной сети, закорачивают при помощи болтовых зажимов медной шунтирующей перемычкой сечением не менее 50 мм2 (рис. 5.40).

Дальше работы на секционном разъединитетеле проводят со снятием напряжения.

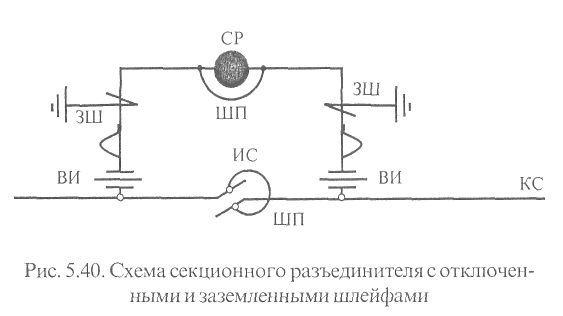

На секционных разъединителях РСУ-3,3 постоянного тока с ножами рубящего типа (рис. 5.41) очищают изоляторы от загрязнений и осматривают их, проверяя отсутствие сколов площадью более 3 см2, трещин, нарушений заделок в местах соединений и оконцеваний изоляционных деталей.

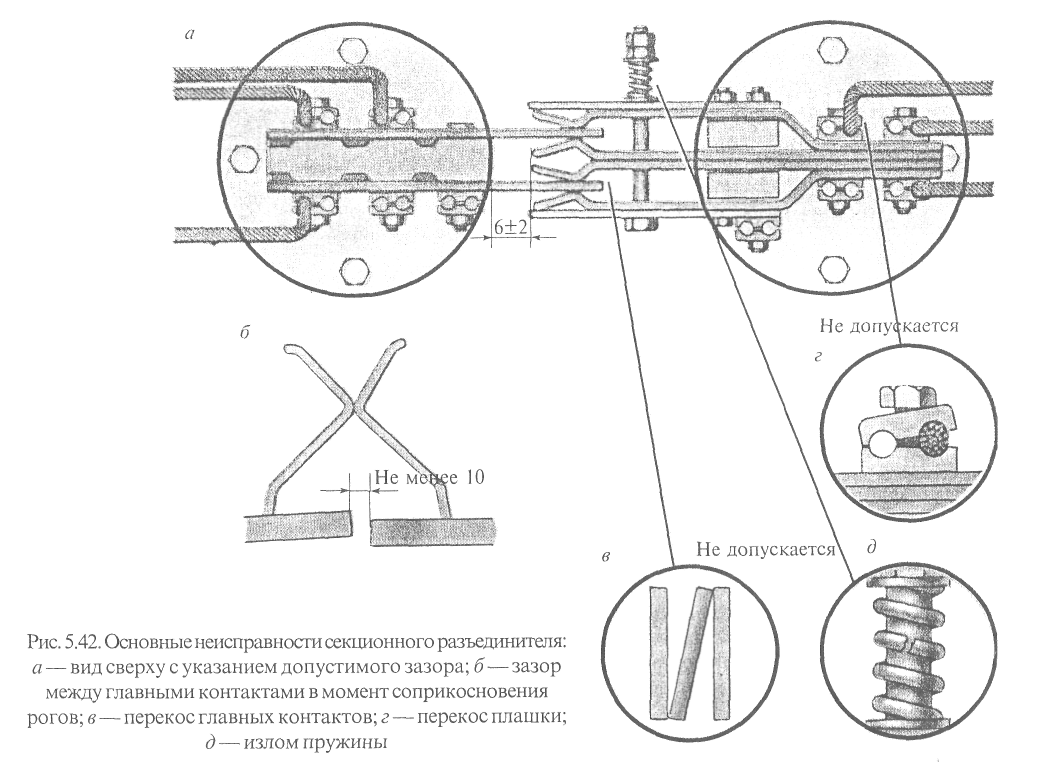

Перекос ножа или одностороннее прилегание его к неподвижным «губкам» не допускается (рис. 5.42). Плотность прилегания ножей в «губках» регулируют изменением нажатия стальной пружины. Коррозия или разрыв пружины не допускаются.

При включенном положении разъединителя проверяют расстояние от неподвижных контактов до контактной площадки подвижного изолятора, которое должно составлять 62мм.

соблюдение этого размера при включении разъединителя может привести к удару и повреждению опорных изоляторов.

Осматривают и зачищают подвижный нож и неподвижные «губки» наждачным полотном до металлического блеска, удаляя наплывы и заусенцы.

Дугогасящие рога должны иметь гладкую, без заусенцев поверхность, правильную форму и плотный контакт в месте соприкосновения. При отключении разъединителя разрыв электрической цепи между дугогасящими рогами должен происходить после расхождения основных контактов не менее чем на 10 мм. Расстояние между дугогасящими рогами в отключенном положении должно быть не менее 100 мм, а их износ — не более 10 % поперечного сечения.

Проверяют надежность крепления рычага 2 на оси подвижного изолятора стопорным болтом, соединение тяги 1 с при-водом и рычагом подвижного изолятора разъединителя (см. рис. 5.41), наличие смазки в подшипнике и в случае необходимости напрессовывают в него смазку ЦПАТИМ-201 или ЖСТКЗ-65 до появления в стыках свежей смазки. Наносят смазку ЦИАТИМ-101 также и на контактные поверхности.

Проверяют состояние изолирующей вставки в тяге (отсутствие механических повреждений или следов перекрытий), опробуют включение и отключение разъединителя моторным приводом.

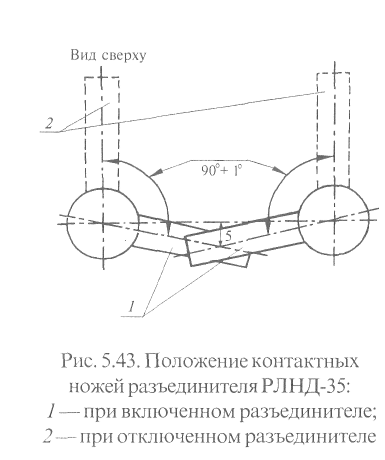

При ревизии разъединителей РЛНД-35, применяемых на контактной сети переменного тока, помимо указанного выполняют проверку совпадения осей горизонтально-поворотных контактных ножей (рис. 5.43), которые при включенном положении разъединителя должно совпадать с точностью до 1°, а смещение точки пересечения осей (посередине между колонками разъединителя) при этом не должно превышать 5 мм. В отключенном положении контактные ножи должны повернуться на 90+1°. Отклонение от приведенных значений устраняют изменением длины внутриполюсной тяги.

Кроме того, проверяют динамометром контактное нажатие и регулируют его изменением затяжки гаек на шпильках ламелей. Вытягивающее усилие при отключении разъединителя должно находиться в пределах 160—200 Н (16—20кгс).

После проверки состояния и ремонта разъединителя выполняют восстановление схемы питания контактной сети. Для этого подключают шлейфы разъединителя к контактной сети в следующем порядке (см. рис. 5.40):

снимают перемычку со шлейфов разъединителя;

снимают заземляющие штанги со шлейфов разъединителя и отключают его, при этом разъединитель с заземляющим ножом на одном приводе должен оставаться включенным;

подключают поочередно шлейфы к поперечным соединителям на контактных проводах (предварительно завесив переносные шунтирующие штанги с обеих сторон врезного изолятора, очистив контактные поверхности проводов от загрязнения тряпкой, смоченной в бензине, и зачистив их наждачным полотном до металлического блеска).

Подключение шлейфов разъединителя с заземляющим ножом на одном приводе производят при отсутствии ЭПС на данной секции и при включенном положении разъединителя.

После присоединения шлейфов разъединителя к контактной подвеске по команде руководителя работ включают разъединитель, перемещают съемную изолирующую вышку под установленный шунт на изолирующем сопряжении или на секционном изоляторе и при завешенных на обе ветви подвески (секции) шунтирующих штангах снимают шунтирующую перемычку между секциями.

Убедившись, что положение разъединителя соответствует схеме питания и секционирования или схеме, указанной в приказе энергодиспетчера, снимают шунтирующие штанги, закрывают крышку привода и запирают его на замок.

Заканчивают восстановление схемы отключением (в диэлектрических перчатках) шунтирующей перемычки на защитном устройстве в цепи заземления опоры, отсоединив ее сначала со стороны опоры, а затем — со стороны тягового рельса.

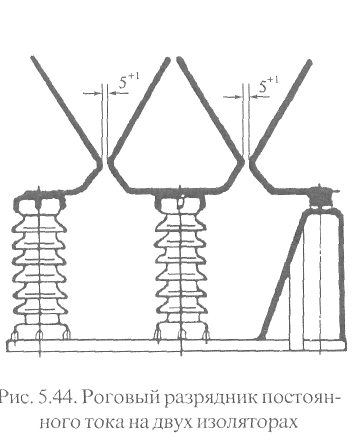

Для защиты контактной сети от перенапряжений на опорах устанавливают роговые разрядники (рис. 5.44) или ограничители перенапряжений (ОПН).

На участках переменного тока роговые разрядники или ОПН устанавливают: с обеих сторон изолирующих сопряжений и отсасывающих трансформаторов (со стороны контактной сети); в конце консольных участков контактной сети, состоящих из 2 или более анкерных участков, в местах присоединения питающей линии к контактной сети и пунктам группировок, а также на питающей линии на расстоянии не более 200 м от тяговой подстанции при ее длине более 300 м. В местах пересечения линии ДПР с контактной сетью с одной стороны устанавливают трубчатые разрядники.

На участках постоянного тока применяют роговые разрядники с двойными искровыми промежутками с воздушными зазорами по 5+1 мм (см. рис. 5.44). Их устанавливают: у анкеровок проводов контактной сети, в том числе на средних анкеровках компенсированной подвески и у искусственных сооружений; на изолирующих и неизолирующих сопряжениях; на питающих фидерах подстанций и пунктах группировок, в местах присоединения к контактной сети и на расстоянии не более 100 м от подстанции, а при длинных линиях — через каждые1,0—1,5км.

Проверку

состояния, регулировку и ремонт роговых

провод

-ников

проводят без снятия напряжения с

контактной подвески, если их шлей

подключены

к контактной сети через врезные изоляторы.

При наличии проводов ВЛ, подвешенных с

полевой

стороны опоры под разрядником, или в

случаях, когда электромонтер может

приблизиться

к ним на расстояние менее 0,8 метра, работу

проводят со снятием напряжения с этих

проводов.

Если разрядник установлен на опоре с

изолированной консолью, то работу со

снятием напряжения с контактной сети.

Проверку

состояния, регулировку и ремонт роговых

провод

-ников

проводят без снятия напряжения с

контактной подвески, если их шлей

подключены

к контактной сети через врезные изоляторы.

При наличии проводов ВЛ, подвешенных с

полевой

стороны опоры под разрядником, или в

случаях, когда электромонтер может

приблизиться

к ним на расстояние менее 0,8 метра, работу

проводят со снятием напряжения с этих

проводов.

Если разрядник установлен на опоре с

изолированной консолью, то работу со

снятием напряжения с контактной сети.

Работу без снятия напряжения начинают с проверки заземления опоры и разрядника и шунтирования защитного устройства цепи заземления. Проверяют также состояние и исправность заземления кронштейна разрядника на тяговый рельс или на среднюю точку дроссель-трансформатора. В случае заземления рогового разрядника через кронштейн последний должен быть изолирован от опоры и присоединен к тяговой рельсовой цепи двумя заземляющими спусками наглухо (без защитных устройств). Заземляющие спуски также изолируют от опоры деревянными (полимерными) изолирующими прокладками. При наличии изоляции заземляемого рога кронштейн от опоры не изолируют.

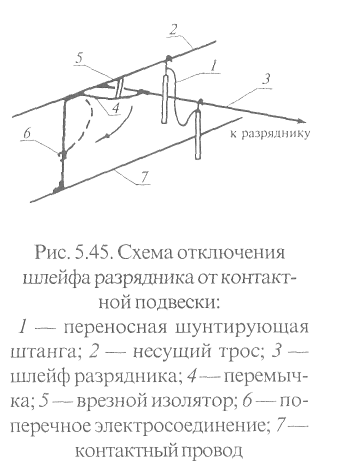

После проверки приступают к отсоединению шлейфа разрядника от контактной подвески и выполняют его в следующем порядке (рис. 5.45):

- переносной шунтирующей штангой 1 шунтируют врезной изолятор 5 в шлейфе 3 рогового разрядника;

отсоединяют перемычку 4 от шлейфа 3 и надежно закрепляют ее на поперечном соединителе 6;

снимают переносную шунтирующую штангу 7 сначала со шлейфа 3, затем — с несущего троса 2;

завешивают заземляющую штангу на отсоединенный от контактной подвески шлейф 3 разрядника (то есть заземляют его на рельс).

Дальнейшую работу проводят со снятием напряжения с рогового разрядника, о чем указывается в наряде-допуске.

После очистки от загрязнений проверяют состояние изоляторов и их креплений, подтягивают болты и при необходимости наносят на них смазку. Не допускается качание изоляторов и рогов разрядника на основаниях.

С помощью шаблонов определяют форму рогов, проверяют величину воздушного промежутка между рогами, которая должна быть равна 5+1 мм на участках постоянного тока. На участках переменного тока воздушные зазоры роговых разрядников должны быть по 45+5 мм каждый. Износ рогов на должен превышать 10 % их поперечного сечения. Рога зачищают напильником от наплывов и подгаров.

Проверку контактных соединений с зачисткой поверхностей проводят только при обнаружении перегрева контактов.

Проверяют крепление шлейфа к рогу разрядника на опорном изоляторе. Рекомендуется усиливать подключение шлейфа, устанавливая дополнительный болтовой зажим и шунт в узле крепления на опорном изоляторе. На контактной сети постоянного тока сечение шлейфа должно быть не менее 25 мм2 по меди (трос ПБСМ-70), а на переменном токе — не менее 16 мм2 (ПБСМ-50). Проверяют подключение провода заземления к рогу разрядника, убеждаются в отсутствии каких-либо проводов непосредственно над роговым разрядником; по нормам они могут располагаться над роговым разрядником только на расстоянии не менее 3 м.

Заземляющий спуск должен быть выполнен из двух проводников (каждый диаметром не менее 10 мм) и подключен к разряднику и тяговому рельсу болтовыми соединениями.

Подключают шлейф разрядника к контактной подвеске под напряжением (см. рис. 5.45).

Для этого сначала снимают заземляющую штангу со шлейфа разрядника. С изолирующей съемной вышки и навесной лестницы завешивают переносную шунтирующую штангу 7 по обеим сторонам врезного изолятора 5, отсоединяют конец перемычки и от поперечного электрического соединителя 6 и присоединяют его к шлейфу 3 разрядника. Перед соединением контактные поверхности зачищают салфеткой, смоченной в бензине и наждачным полотном.

Разрядники остаются одним из узлов, требующих больших трудозатрат в эксплуатации и ежегодных осмотров перед грозовым сезоном.

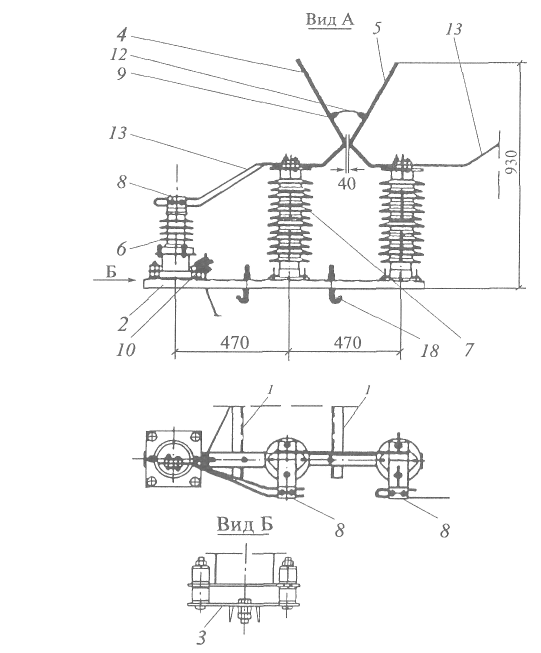

Ограничители перенапряжений подключают к контактной сети через роговый разрядник с воздушных промежутком 10 мм и 80 мм,

Рис. 5.46. Установка ОПН постоянного тока:

1 — кронштейн; 2 — балка разрядника;

3 — планка опорная; 4,5—пластина с рогом;

6—ОПН; 7—изолятор; 8— зажим

соединительный; 9—зажим струновой;

10—зажим заземления; 11-болт крюковой;

12-проволока из провода МГГ-50,70,95;

13 — провод М70

соответственно для постоянного и переменного тока, зашунтированным плавкой вставкой 12 из двух медных проволок диаметром 0,68 мм (рис. 5.46). Ограничитель не должен иметь нарушений целостности фарфоровых покрышек, плавкой вставки и быть герметичным, что проверяют визуально один раз в год перед грозовым сезоном. Осмотр ОПН производят с отключением от контактной сети. При выявлении хотя бы одного из указанных повреждений ОПН заменяют в срок не более 5 дней со дня обнаружения повреждения в грозовой сезон и в течение одного месяца в другое время года. При отсутствии запасного ОПН допускается перевод рогового разрядника в обычный режим для сохранения грозозащиты. Для этого плавкие вставки удаляют, а вместо ОПН ставят перемычку сечением не менее 25 мм2 по меди. Токи утечки ОПН, проверяемые перед монтажом, не должны превышать паспортных значений (примерно 0,30—0,65 мА), а его сопротивление, измеренное мегаомметром, должно быть не менее 3000 МОм.

Комбинированные работы более сложны, чем работы со снятием напряжения с контактной подвески, требуют отличных знаний технологического процесса, правил техники безопасности, т.е. высокой квалификации электромонтеров контактной сети, но очень выгодны тем, что не нарушают графи к движения поездов, не требуют длительных «окон».