- •Часть I. Организация эксплуатации 5

- •Глава I. Организация обслуживания устройств 5

- •Глава II. Надежность работы устройств электроснабжения 36

- •Глава III. Обеспечение безопасности работ в электроустановках и правила применения средств защиты 71

- •Часть II. Эксплуатация и ремонт электрооборудования устройств электроснабжения 98

- •Глава IV. Эксплуатация и ремонт электрооборудования 98

- •Глава V. Техническое обслуживание и ремонт контактной сети 240

- •Глава VI. Капитальный ремонт контактной сети 330

- •Введение

- •1.2. Организация управления дистанцией электроснабжения

- •1.3. Тяговые подстанции

- •1.4. Районы контактной сети

- •1.5. Ремонтно-ревизионные участки, районы электроснабжения, электротехнические лаборатории и мастерские

- •1.6. Диспетчерская система руководства устройствами электрификации и энергетики

- •1.7. Техническая документация и отчетность

- •1.8. Планово-предупредительные ремонты

- •1.9. Типовые нормы времени и технологические карты на обслуживание и ремонт устройств электроснабжения

- •Нормативы времени на оперативные переключения

- •Глава II. Надежность работы устройств электроснабжения

- •2.1. Методы оперативного обслуживания тяговых подстанций

- •2.2. Права и обязанности оперативного персонала тяговых подстанций

- •2.3. Подготовка дистанции электроснабжения к работе в зимних условиях

- •2.4. Износ контактных проводов и меры его уменьшения

- •Сведения об износе контактного провода в эчк -____ , эч -____ ______________________ж. Д. По измерениям 20 ____ г.

- •Сведения об удельном износе контактного провода на перегонах и главных путях станций по дистанции

- •Электроснабжения ж. Д. За период

- •2.5. Борьба с пережогами проводов

- •2.6. Работа оперативного персонала при ликвидации аварии на тяговой подстанции

- •Глава III. Обеспечение безопасности работ в электроустановках и правила применения средств защиты

- •3.1. Наряд-допуск — основной документ на производство работ в электроустановках

- •Указания по заполнению наряда-допуска

- •Особенности заполнения наряда-допуска формы эу-115

- •3.2. Организационные и технические мероприятия по обеспечению безопасности выполнения работ

- •Организационные мероприятия

- •Технические мероприятия

- •3.3. Правила пользования и нормы комплектования средствами защиты

- •Выбор сечения заземляющих проводников

- •3.4. Порядок хранения и учета средств защиты

- •Журнал для учета и содержания средств защиты (рекомендуемая форма)

- •4.2. Осмотр и текущий ремонт силовых трансформаторов

- •4.3. Профилактические и послеремонтные испытания силовых трансформаторов

- •4.4. Средний и капитальный ремонты силовых трансформаторов

- •4.5. Осмотр и текущий ремонт высоковольтных выключателей переменного тока Масляные выключатели

- •Механический ресурс масляных выключателей

- •Вакуумные выключатели

- •Механический и коммутационный ресурс вакуумных выключателей

- •4.6. Методы анализа, регенерации и очистки трансформаторного масла

- •4.7. Испытания высоковольтных выключателей переменного тока

- •4.8. Осмотр и текущий ремонт быстродействующих выключателей постоянного тока

- •4.9. Испытания и настройка быстродействующих выключателей постоянного тока

- •4.10. Осмотр, ремонт и испытания преобразователей

- •Допустимые значения тепловых сопротивлений штыревых вентилей

- •4.11. Осмотр, ремонт и испытания сглаживающих устройств

- •4.12. Обслуживание, ремонт и испытания измерительных трансформаторов

- •4.13.Техническое обслуживание аккумуляторных батарей

- •4.14. Текущий ремонт аккумуляторных батарей

- •4.15. Текущий ремонт и испытания разъединителей

- •4.16. Текущий ремонт и испытания разрядников

- •4.17. Техническое обслуживание устройств релейной защиты

- •4.18. Контроль нагрева контактных соединений

- •Технические характеристики «Thermopoint 90»

- •4.19. Монтаж, испытания и ремонт заземляющих устройств

- •Глава V. Техническое обслуживание и ремонт контактной сети

- •5.1. Организация эксплуатации и ремонта контактной сети и линий электропередач

- •5.2. Взаимодействие контактной сети и токоприемника

- •5.3. Методы контроля состояния токоприемников

- •5.4. Объезды, обходы и осмотры контактной подвески

- •5.5. Повреждения и диагностировка изоляторов контактной подвески

- •5.6. Балльная оценка состояния контактной сети

- •5.7. Текущее содержание и проверка пунктов группировки парков стыкования

- •5.8. Верховое обследование, регулировка и ремонт контактной подвески

- •5.9. Проверка состояния, регулировка и ремонт секционного изолятора и изолирующего сопряжения анкерных участков

- •5.10. Проверка состояния, регулировка и ремонт воздушной стрелки

- •5.11. Проверка состояния и ремонт заземлений опор контактной сети

- •5.12. Комбинирование работы без снятия напряжения с контактной подвески

- •5.13. Эксплуатация воздушных линий электропередачи напряжением до 10 кВ

- •5.14. Ремонт, воздушных линий напряжением до 10 кВ

- •5.15. Обслуживание и ремонт кабельных линий

- •5.16. Испытания и определение мест повреждения кабеля

- •Глава VI. Капитальный ремонт контактной сети

- •6.1. Организация капитального ремонта

- •Сроки службы основных устройств контактной сети

- •6.2. Монтаж вставки в контактный провод

- •6.3. Замена контактного провода

- •6.4. Замена несущего троса

- •6.5. Восстановление контактной сети

- •Приложение 1

- •Приложение 2

- •Перечень обязательной оперативно-технической

- •Документации

- •А. На энергодиспетчерском пункте

- •Б. На тяговых подстанциях

- •1. Общая документация

- •2. Специальная документация на тяговых подстанциях

- •В. Ремонтно-ревизионного участка

- •Д. На дежурном пункте района электроснабжения

- •Приложение 3

- •Наряд-допуск № для работы в электроустановках

- •Приложение 4

- •Список литературы

5.11. Проверка состояния и ремонт заземлений опор контактной сети

Для обеспечения безопасности обслуживающего персонала и увеличения надежности защиты контактной сети от токов КЗ осуществляют заземления устройств, которые могут оказаться под напряжением из-за нарушения изоляции или при соприкосновении их с оборванными проводами. Заземляющим устройством в тяговой сети служит рельс, к которому и присоединяют такие устройства. При этом не должны нарушаться надежность и устойчивость работы СЦБ и ухудшаться условия защиты подземных сооружений от коррозии блуждающими токами.

Проверку состояния и ремонт индивидуальных заземлений опор выполняют со снятием напряжения с проводов, находящихся на опоре в зоне работы, два электромонтера 6 и 5-го разрядов (если работа выполняется с приставной лестницы, то в состав исполнителей входит еще электромонтер 4-го разряда).

Внешним осмотром проверяют целостность и исправность заземления, надежность присоединения его к тяговому рельсу. Индивидуальное заземление подключают к тяговому рельсу наглухо или через искровой промежуток. При работе без снятия напряжения с контактной сети искровой промежуток шунтируют перемычкой или переносным заземлением, а со снятием выполняют проверку без нее.

Заземляющий проводник (спуск) должен быть окрашен, выправлен и натянут вдоль опоры с полевой или боковой стороны. Не допускается соприкосновение спуска с поверхностью бетона и с кронштейном ВЛ до 1 кВ. С этой целью между спуском и опорой устанавливаются изолирующие деревянные (или полимерные) прокладки, закрепляемые на опоре хомутом или вязальной проволокой. На металлической опоре проверяют подключение заземляющего проводника, которое должно быть выполнено с помощью специального заземляющего болта. Подключение заземления к основным элементам опоры запрещается. При двойном заземлении расстояние между точками подключения заземляющих проводов к рельсу должно быть не более 200 мм.

Проверку состояния и ремонт группового заземления опор проводят тем же составом исполнителей, но без снятия напряжения, вблизи частей, находящихся под напряжением.

До начала работ при наличии в заземляющих спусках защитного устройства устанавливают на нем медную шунтирующую перемычку сечением 50 мм , присоединяя ее сначала со стороны тягового рельса, а затем — со стороны троса. Работу выполняют в диэлектрических перчатках. При работах на контактной сети переменного тока на трос группового заземления завешивают две переносные заземляющие штанги на расстоянии 200 м друг от друга; проверку состояния заземления и ремонт производят в зоне между ними.

Осмотр троса группового заземления начинают с проверки его целостности и исправности присоединения к рельсовой цепи. Затем проверяют длину «плеча» троса группового заземления от места подключения к рельсовой цепи до анкеровки (или врезного изолятора) и высоту его подвеса; длина «плеча» на линиях постоянного тока не должна превышать 600 м при железобетонных опорах и 300 м — при металлических, а на переменном токе — не более 200 м. У изолирующих стыков рельсовой цепи трос группового заземления должен быть секционирован.

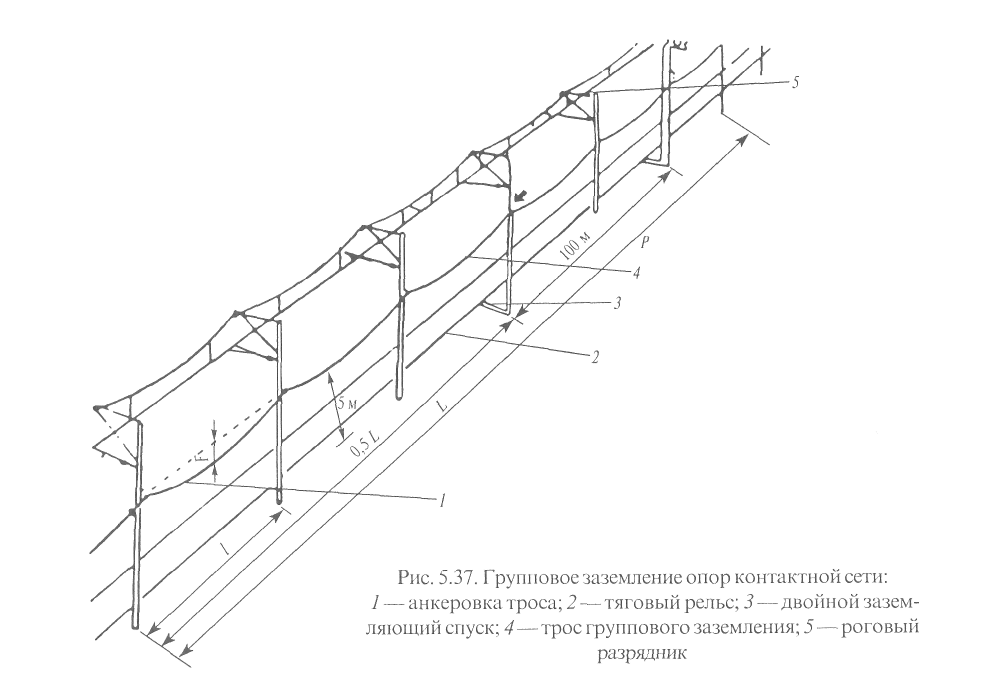

Трос группового заземления должен анкероваться на высоте 4 м от поверхности земли. Высота подвеса троса от уровня земли должна быть не менее 5 м (рис. 5.37).

Проверяют узлы крепления троса на опорах и присоединения заземляющего спуска к тросу и тяговому рельсу.

Ослабленные крепления подтягивают. В местах перегиба троса (на кривых участках пути) седло должно быть расположено так, чтобы усилие от излома приходилось на корпус, а не на плашку; между алюминиевым (сталеалюминиевым) проводом и седлом должен быть вкладыш (деталь К-067).

Заземляющие спуски соединяют с тросом группового заземления, выполненного проводами марки М или ПБСМ, зажимами (К-054), а проводами марки А или АС сечением 120— 185 мм - К-064. На заземляющие проводники из круглой стали диаметром 10-12 мм и провода марки А или АС сечением до 95 мм2 устанавливают плашечные зажимы К-066. Все места присоединения должны быть надежно закреплены болтами с контргайками.

При необходимости переборки узлов перед их рассоединением место будущего разрыва шунтируют медной перемычкой сечением 50 мм2.

Контактные поверхности зачищают до металлического блеска наждачным полотном или металлической щеткой.

К тяговому рельсу или к средней точке путевого дроссель-трансформатора подключают трос группового заземления в середине длины его «плеча». Подключение выполняют одинарным заземляющим проводником наглухо или через искровые промежутки или дйодные заземлители.

К групповому заземлению не подключаются опоры с сопротивлением ниже 100 Ом, а также заземляющие спуски от рогов разрядника или от привода секционного разъединителя.

Измерения и проверку исправности защитных устройств проводят в сухую погоду без снятия напряжения вдали от частей, находящихся под напряжением, бригадой, состоящей из двух электромонтеров 5 и 3-го разрядов.

При проверке искрового промежутка сначала внешним осмотром проверяют целостность троса группового заземления, исправность защитного устройства (искрового промежутка, диодного или тиристорного заземлителей) и всех соединений в цепи заземления. Заземляющую штангу, с последовательно включенным в ее проводник искровым промежутком, присоединяют к тяговому рельсу, предварительно завесив ее на трос группового заземления. Затем включают вольтметр М231 или М762 с нулевым делением в середине шкалы параллельно искровому промежутку и следят за стрелкой прибора, сняв заземляющую штангу с троса группового заземления. Если на перегоне есть поезда, работающие в тяговом режиме, стрелка отклоняется, что показывает исправность искрового промежутка. Неисправный искровой промежуток заменяют.

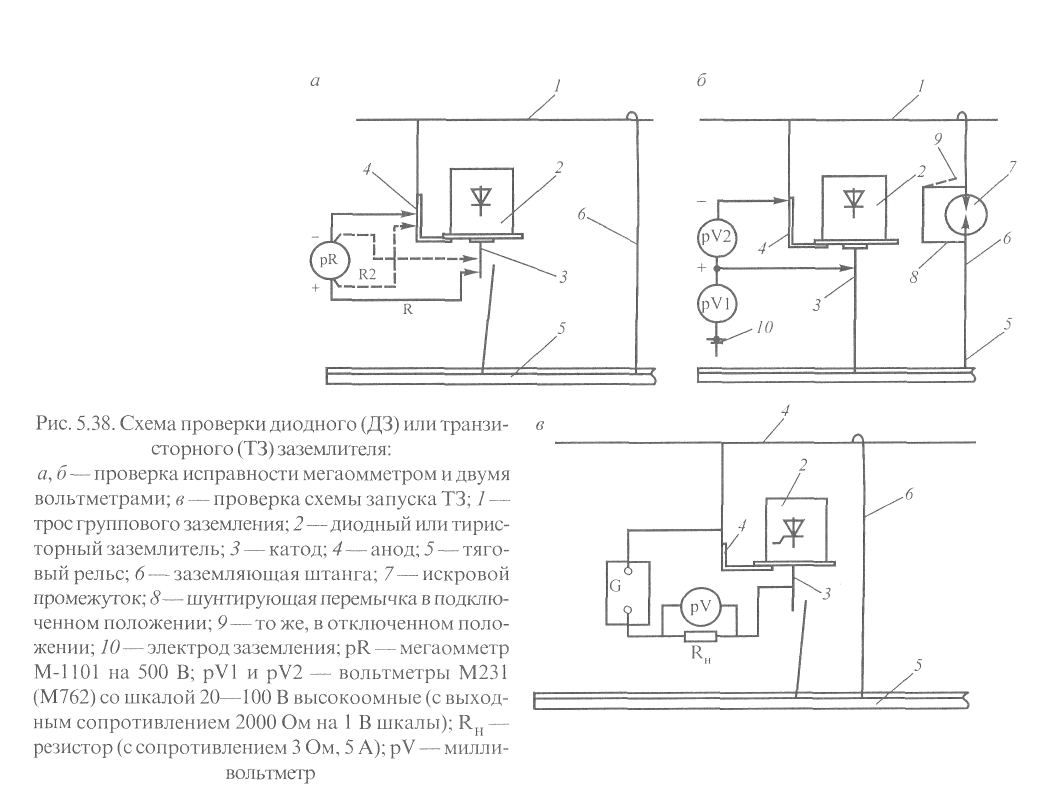

При проверке работы диодного заземлителя сначала проверяют узлы крепления его корпуса и подключения троса группового заземления. Сняв крышку, очищают вентили от загрязнения и мегаомметром на 500 В проверяют его на одностороннюю проводимость, изменяя полярность в соответствии со схемой, приведенной на рис. 5.38, а. Диодный заземлитель исправен, если прямое сопротивление RПР = 0, а обратное RОБР 100 кОм.

Можно проверить работоспособность диодного заземлителя с помощью двух вольтметров. Для этого заземляющую штангу с искровым промежутком, последовательно включенным в ее проводник, завешивают на трос группового заземления. В стороне на глубину 0,5 м забивают электрод заземления и подключают вольтметры по схеме на рис. 5.38, о. Катод от заземляющего спуска со стороны рельса не отключают. Отсоединяют в диэлектрических перчатках перемычку 8 и при наличии поездов на перегоне фиксируют показания приборов.

Если диодный заземлитель исправен, то вольтметр pV2 показывает то же значение, что и pV1при положительном потенциале «рельс-земля», или десятые доли вольта (либо нуль)—при отрицательном.

Выявление причин неисправности и ремонт замененных диодных заземлителей производят в мастерских ЭЧ. Результаты проверки заносятся в Журнал осмотров и неисправностей (форма ЭУ-83).

Для контроля цепи заземления опор контактной сети разработаны приборы ИСО-1И (конструкция ЗАО «ЦНИТЭ») и ИСО-2И (ООО «Электродиагност»), конструктивно выполненные в виде двух блоков: блока генератора, оснащенного встроенным устройством для измерения входного сопротивления группового заземления RЗГ и сопротивления RЗОИ опор с индивидуальным заземлением через защитное устройство, и блока регистратора, предназначенного для измерения сопротивления единичных опор RЗОИ в группе без их отсоединения от объединяющего троса.

К преимуществам использования приборов ИСО-1И и ИСО-2И относятся: возможность измерения сопротивления R30 без отсоединения опоры от объединяющего троса и без верховых работ (с поверхности земли); высокий уровень помехозащищенности; низкое выходное сопротивление блока генератора (RBbIX < 3 Ом,), обеспечивающее неизменность его выходного напряжения от сопротивления контролируемых объектов; возможность контроля относительно земли сопротивления изоляции оттяжек, грузоуспокоителей, «глухих» заземлений роговых разрядников, мачтовых разъединителей; сравнительно небольшой вес и габариты.

Замену искрового промежутка или диодного заземлителя проводят без снятия напряжения с предварительным подключением медной перемычки в месте разрыва. Места контактных соединений зачищаются наждачным полотном до металлического блеска. При установке диодный за-землитель или искровой промежуток располагают вертикально, корпусом вверх, и соединяют с заземляющими проводниками плашечными зажимами К-066. После установки в диэлектрических перчатках отсоединяют медную перемычку сначала со стороны опоры, а затем от рельса.