- •Часть I. Организация эксплуатации 5

- •Глава I. Организация обслуживания устройств 5

- •Глава II. Надежность работы устройств электроснабжения 36

- •Глава III. Обеспечение безопасности работ в электроустановках и правила применения средств защиты 71

- •Часть II. Эксплуатация и ремонт электрооборудования устройств электроснабжения 98

- •Глава IV. Эксплуатация и ремонт электрооборудования 98

- •Глава V. Техническое обслуживание и ремонт контактной сети 240

- •Глава VI. Капитальный ремонт контактной сети 330

- •Введение

- •1.2. Организация управления дистанцией электроснабжения

- •1.3. Тяговые подстанции

- •1.4. Районы контактной сети

- •1.5. Ремонтно-ревизионные участки, районы электроснабжения, электротехнические лаборатории и мастерские

- •1.6. Диспетчерская система руководства устройствами электрификации и энергетики

- •1.7. Техническая документация и отчетность

- •1.8. Планово-предупредительные ремонты

- •1.9. Типовые нормы времени и технологические карты на обслуживание и ремонт устройств электроснабжения

- •Нормативы времени на оперативные переключения

- •Глава II. Надежность работы устройств электроснабжения

- •2.1. Методы оперативного обслуживания тяговых подстанций

- •2.2. Права и обязанности оперативного персонала тяговых подстанций

- •2.3. Подготовка дистанции электроснабжения к работе в зимних условиях

- •2.4. Износ контактных проводов и меры его уменьшения

- •Сведения об износе контактного провода в эчк -____ , эч -____ ______________________ж. Д. По измерениям 20 ____ г.

- •Сведения об удельном износе контактного провода на перегонах и главных путях станций по дистанции

- •Электроснабжения ж. Д. За период

- •2.5. Борьба с пережогами проводов

- •2.6. Работа оперативного персонала при ликвидации аварии на тяговой подстанции

- •Глава III. Обеспечение безопасности работ в электроустановках и правила применения средств защиты

- •3.1. Наряд-допуск — основной документ на производство работ в электроустановках

- •Указания по заполнению наряда-допуска

- •Особенности заполнения наряда-допуска формы эу-115

- •3.2. Организационные и технические мероприятия по обеспечению безопасности выполнения работ

- •Организационные мероприятия

- •Технические мероприятия

- •3.3. Правила пользования и нормы комплектования средствами защиты

- •Выбор сечения заземляющих проводников

- •3.4. Порядок хранения и учета средств защиты

- •Журнал для учета и содержания средств защиты (рекомендуемая форма)

- •4.2. Осмотр и текущий ремонт силовых трансформаторов

- •4.3. Профилактические и послеремонтные испытания силовых трансформаторов

- •4.4. Средний и капитальный ремонты силовых трансформаторов

- •4.5. Осмотр и текущий ремонт высоковольтных выключателей переменного тока Масляные выключатели

- •Механический ресурс масляных выключателей

- •Вакуумные выключатели

- •Механический и коммутационный ресурс вакуумных выключателей

- •4.6. Методы анализа, регенерации и очистки трансформаторного масла

- •4.7. Испытания высоковольтных выключателей переменного тока

- •4.8. Осмотр и текущий ремонт быстродействующих выключателей постоянного тока

- •4.9. Испытания и настройка быстродействующих выключателей постоянного тока

- •4.10. Осмотр, ремонт и испытания преобразователей

- •Допустимые значения тепловых сопротивлений штыревых вентилей

- •4.11. Осмотр, ремонт и испытания сглаживающих устройств

- •4.12. Обслуживание, ремонт и испытания измерительных трансформаторов

- •4.13.Техническое обслуживание аккумуляторных батарей

- •4.14. Текущий ремонт аккумуляторных батарей

- •4.15. Текущий ремонт и испытания разъединителей

- •4.16. Текущий ремонт и испытания разрядников

- •4.17. Техническое обслуживание устройств релейной защиты

- •4.18. Контроль нагрева контактных соединений

- •Технические характеристики «Thermopoint 90»

- •4.19. Монтаж, испытания и ремонт заземляющих устройств

- •Глава V. Техническое обслуживание и ремонт контактной сети

- •5.1. Организация эксплуатации и ремонта контактной сети и линий электропередач

- •5.2. Взаимодействие контактной сети и токоприемника

- •5.3. Методы контроля состояния токоприемников

- •5.4. Объезды, обходы и осмотры контактной подвески

- •5.5. Повреждения и диагностировка изоляторов контактной подвески

- •5.6. Балльная оценка состояния контактной сети

- •5.7. Текущее содержание и проверка пунктов группировки парков стыкования

- •5.8. Верховое обследование, регулировка и ремонт контактной подвески

- •5.9. Проверка состояния, регулировка и ремонт секционного изолятора и изолирующего сопряжения анкерных участков

- •5.10. Проверка состояния, регулировка и ремонт воздушной стрелки

- •5.11. Проверка состояния и ремонт заземлений опор контактной сети

- •5.12. Комбинирование работы без снятия напряжения с контактной подвески

- •5.13. Эксплуатация воздушных линий электропередачи напряжением до 10 кВ

- •5.14. Ремонт, воздушных линий напряжением до 10 кВ

- •5.15. Обслуживание и ремонт кабельных линий

- •5.16. Испытания и определение мест повреждения кабеля

- •Глава VI. Капитальный ремонт контактной сети

- •6.1. Организация капитального ремонта

- •Сроки службы основных устройств контактной сети

- •6.2. Монтаж вставки в контактный провод

- •6.3. Замена контактного провода

- •6.4. Замена несущего троса

- •6.5. Восстановление контактной сети

- •Приложение 1

- •Приложение 2

- •Перечень обязательной оперативно-технической

- •Документации

- •А. На энергодиспетчерском пункте

- •Б. На тяговых подстанциях

- •1. Общая документация

- •2. Специальная документация на тяговых подстанциях

- •В. Ремонтно-ревизионного участка

- •Д. На дежурном пункте района электроснабжения

- •Приложение 3

- •Наряд-допуск № для работы в электроустановках

- •Приложение 4

- •Список литературы

5.10. Проверка состояния, регулировка и ремонт воздушной стрелки

Воздушные стрелки контактной сети являются одним из наиболее сложных и наименее надежных элементов. Для обеспечения их нормальной работы необходимо, чтобы при изменении температуры, ветровых отклонениях проводов, а также в случае прохода токоприемников геометрия системы существенно не нарушилась.

При взаимном перемещении проводов не должно происходить защемлений, особенно в крестовых (ограничительных) накладках, перекосов струн, выворачивания зажимов и других явлений, которые могут нарушить нормальный проход токоприемников.

Особую опасность представляет чрезмерный подъем одного из проводов сопряжения, в результате чего происходит захлестывание (захват) лыжей токоприемника набегающего провода, что вызывает около половины повреждений на стрелках. При регулировке всегда следует иметь в виду возможность прохода токоприемников, нажатие которых превышает нормируемое.

Воздушные стрелки требуют тщательной регулировки и ревизии, поэтому Правила [22] предусматривают проверку состояния, регулировку и ремонт воздушных стрелок главных путей скоростных и особо грузонапряженных участков 2 раза в год, остальных путей — 1 раз в 2 года.

Воздушные стрелки должны быть выполнены таким образом, чтобы обеспечивался плавный и надежный проход по ним токоприемника во всех направлениях. Устройство воздушных стрелок без взаимного пересечения контактных проводов не допускается. Нельзя применять на воздушных стрелках сжатые фиксаторы.

Работа по проверке состояния, регулировке и ремонту воздушной стрелки проводится:

под напряжением с изолирующей съемной вышки, с использованием навесной лестницы, с подъемом на высоту;

без перерыва в движении поездов, с ограждением места работ сигналистами и с выдачей предупреждения поездам о работе съемной вышки;

по наряду и уведомлению энергодиспетчера с указанием времени, места и характера работ, по согласованию с дежурным по станции.

В состав бригады входят электромонтеры 6,5 и 3-го разрядов—по одному и 4-го разряда — двое.

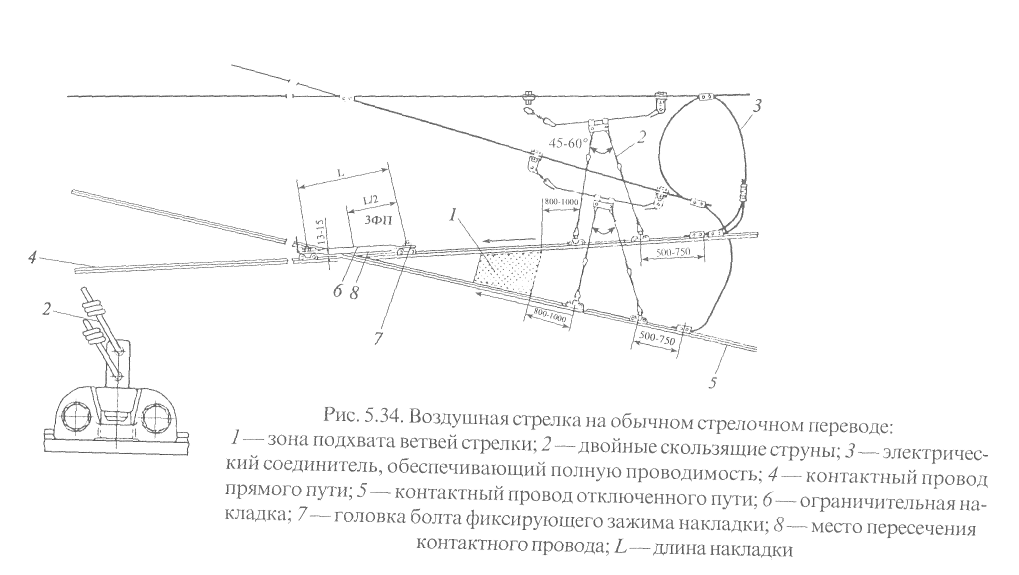

Технологические карты рекомендуют следующую последовательность работ. Прежде всего определяют измерением положение зоны подхвата полозом токоприемника контактных проводов примыкающего или пересекаемого пути. Зона подхвата должна располагаться на расстоянии 630— 1100 мм от оси данного пути (рис. 5.32). В зоне подхвата ветвей не допускается наличие каких-либо зажимов за исключением зажимов крепления ограничительной накладки.

При необходимости проводят регулиров-ку положения контактных проводов, перемещая их в узле фиксации на смежных со стрелкой опорах. Точка пересечения 9 контактных проводов 3, 6 относительно остряка типового стрелочного перевода должна отстоять от осей прямого и отклоненного пути на 360—400 мм и находиться в том месте, где расстояние между внутренними гранями головок соединительных рельсов крестовины составляет 730—800 мм.

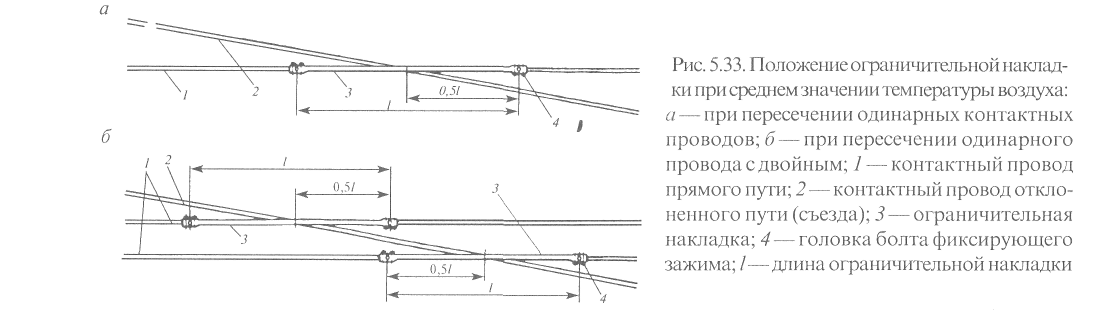

Проверяют состояние и правильность расположения ограничительной накладки 3 и узлов ее крепления к контактному проводу; при необходимости производят ее регулировку (рис. 5.33). Боковые наклоны накладки допустимы. Головки 4 болтов фиксирующих зажимов, крепящих головку, должны быть развернуты к контактному проводу примыкающего пути. При двухконтактных проводах ограничительные на-кладки устанавливают на каждый контактный провод со сдвижкой таким образом, чтобы пе-

ресекаемый контактный провод при среднем значении температуры окружающего воздуха данного климатического района располагался в средней части ограничительных накладок. Длина накладки должна быть: 1500мм—для стрелок 1/6; 1700мм—для стрелок 1/11 и2000мм—для стрелок 1/18 и 1/20.

После проверки состояния рабочих поверхностей контактных проводов в зоне воздушной стрелки проверяют правильность установки и состояние электрических соединителей. Основной соединитель 2 на типовом стрелочном переводе устанавливают на расстоянии 2 – 2,5 м от точки пересечения контактных проводов в сторону остряка стрелочного перевода, а дополнительный - на расстоянии 1,8 – 2,5 м от двойных звеньевых струн в сторону крестовины стрелочного перевода (см. рис. 5.32).

Питающие зажимы должны быть укомплектованы клиньями и надежно закреплены на контактном проводе.

Проверяют состояние двойных вертикальных звеньев или скользящих струн 2 на нерабочих ветвях контактных проводов (см. рис. 5.34). Их устанавливают на расстоянии 800 – 1000 мм от зоны подхвата 1 токоприемника, они должны располагаться выше рабочего контактного провода не меньше чем на 150 мм и закреплены двойными струнами.

Особую опасность представляет чрезмерный подъем одного из проводов сопряжения, в результате чего происходит захлестывание (захват) лыжей токоприемника набегающего провода, что вызывает около половины повреждений на стрелках. При регулировке всегда следует иметь в виду возможность прохода токоприемников, нажатие которых превышает нормируемое.

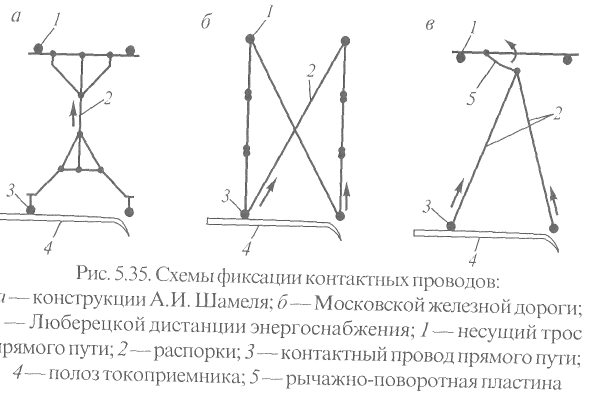

Для предотвращения этих повреждений разработан ряд устройств, обеспечивающих при подходе к зоне подхвата одновременный подъем обоих проводов. Большая работа по испытанию основных устройств проведена на Западно-Сибирской дороге.

Испытания

показали, что при одном токоприемнике

и нажатии до 15—16 кгс достаточный эффект

дает применение перекрестных струн в

сочетании с вертикальными. При

работе на двух и более токоприемниках,

что, как правило, происходит при трогании

и зимой, следует устанавливать жесткие

распорки. Наиболее целесообразными

являются схемы, приведенные на рис.

5.35. Эффект от других устройств

снижается при низких и высоких

температурах вследствие взаимного

перемещения проводов.

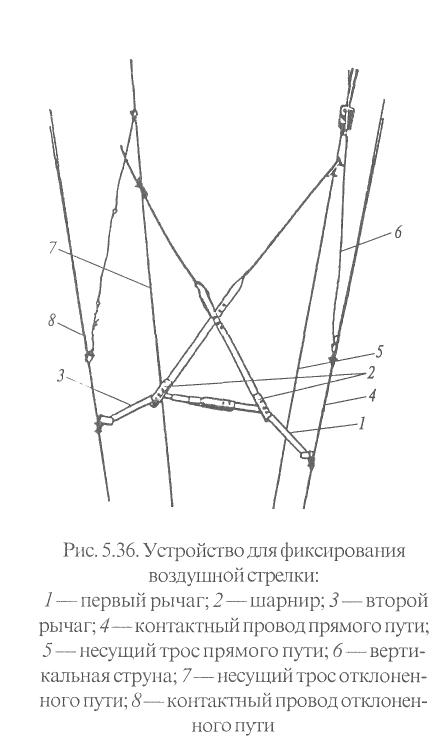

Инженерами Западно-Сибирской железной дороги А.И. Чепижко и П.И. Новиковым предложена своя конструкция устройства для фиксации стрелок (рис. 5.36). Здесь использована рычажно-шарнирная конструкция, имеющая меньший вес. При подъеме токоприемником одного провода плечо рычага 1 через шарнир 2 заставляет другой рычаг 3 поднять второй контактный провод. Такую конструкцию устройства для фиксирования проводов на воздушных стрелках легко изготовить в мастерских ЭЧ.

Фиксирующие устройства на обыкновенных стре-

лочных переводах располагают в 1—2 метрах от точки пересечения контактных проводов в сторону остряка стрелки, где расстояние между внутренними гранями внутренних рельсов 0,8—1 м, а на перекрестных — против точки пересечения осей пересекаемых путей, расстояние между контактными проводами (в плане) в месте их фиксации должно быть не менее 100 мм.

Применение дополнительных стержней фиксаторов длиной менее 1200 мм на воздушных стрелках не допускается, они должны быть установлены так, чтобы на них действовало только растягивающее усилие.