- •Часть I. Организация эксплуатации 5

- •Глава I. Организация обслуживания устройств 5

- •Глава II. Надежность работы устройств электроснабжения 36

- •Глава III. Обеспечение безопасности работ в электроустановках и правила применения средств защиты 71

- •Часть II. Эксплуатация и ремонт электрооборудования устройств электроснабжения 98

- •Глава IV. Эксплуатация и ремонт электрооборудования 98

- •Глава V. Техническое обслуживание и ремонт контактной сети 240

- •Глава VI. Капитальный ремонт контактной сети 330

- •Введение

- •1.2. Организация управления дистанцией электроснабжения

- •1.3. Тяговые подстанции

- •1.4. Районы контактной сети

- •1.5. Ремонтно-ревизионные участки, районы электроснабжения, электротехнические лаборатории и мастерские

- •1.6. Диспетчерская система руководства устройствами электрификации и энергетики

- •1.7. Техническая документация и отчетность

- •1.8. Планово-предупредительные ремонты

- •1.9. Типовые нормы времени и технологические карты на обслуживание и ремонт устройств электроснабжения

- •Нормативы времени на оперативные переключения

- •Глава II. Надежность работы устройств электроснабжения

- •2.1. Методы оперативного обслуживания тяговых подстанций

- •2.2. Права и обязанности оперативного персонала тяговых подстанций

- •2.3. Подготовка дистанции электроснабжения к работе в зимних условиях

- •2.4. Износ контактных проводов и меры его уменьшения

- •Сведения об износе контактного провода в эчк -____ , эч -____ ______________________ж. Д. По измерениям 20 ____ г.

- •Сведения об удельном износе контактного провода на перегонах и главных путях станций по дистанции

- •Электроснабжения ж. Д. За период

- •2.5. Борьба с пережогами проводов

- •2.6. Работа оперативного персонала при ликвидации аварии на тяговой подстанции

- •Глава III. Обеспечение безопасности работ в электроустановках и правила применения средств защиты

- •3.1. Наряд-допуск — основной документ на производство работ в электроустановках

- •Указания по заполнению наряда-допуска

- •Особенности заполнения наряда-допуска формы эу-115

- •3.2. Организационные и технические мероприятия по обеспечению безопасности выполнения работ

- •Организационные мероприятия

- •Технические мероприятия

- •3.3. Правила пользования и нормы комплектования средствами защиты

- •Выбор сечения заземляющих проводников

- •3.4. Порядок хранения и учета средств защиты

- •Журнал для учета и содержания средств защиты (рекомендуемая форма)

- •4.2. Осмотр и текущий ремонт силовых трансформаторов

- •4.3. Профилактические и послеремонтные испытания силовых трансформаторов

- •4.4. Средний и капитальный ремонты силовых трансформаторов

- •4.5. Осмотр и текущий ремонт высоковольтных выключателей переменного тока Масляные выключатели

- •Механический ресурс масляных выключателей

- •Вакуумные выключатели

- •Механический и коммутационный ресурс вакуумных выключателей

- •4.6. Методы анализа, регенерации и очистки трансформаторного масла

- •4.7. Испытания высоковольтных выключателей переменного тока

- •4.8. Осмотр и текущий ремонт быстродействующих выключателей постоянного тока

- •4.9. Испытания и настройка быстродействующих выключателей постоянного тока

- •4.10. Осмотр, ремонт и испытания преобразователей

- •Допустимые значения тепловых сопротивлений штыревых вентилей

- •4.11. Осмотр, ремонт и испытания сглаживающих устройств

- •4.12. Обслуживание, ремонт и испытания измерительных трансформаторов

- •4.13.Техническое обслуживание аккумуляторных батарей

- •4.14. Текущий ремонт аккумуляторных батарей

- •4.15. Текущий ремонт и испытания разъединителей

- •4.16. Текущий ремонт и испытания разрядников

- •4.17. Техническое обслуживание устройств релейной защиты

- •4.18. Контроль нагрева контактных соединений

- •Технические характеристики «Thermopoint 90»

- •4.19. Монтаж, испытания и ремонт заземляющих устройств

- •Глава V. Техническое обслуживание и ремонт контактной сети

- •5.1. Организация эксплуатации и ремонта контактной сети и линий электропередач

- •5.2. Взаимодействие контактной сети и токоприемника

- •5.3. Методы контроля состояния токоприемников

- •5.4. Объезды, обходы и осмотры контактной подвески

- •5.5. Повреждения и диагностировка изоляторов контактной подвески

- •5.6. Балльная оценка состояния контактной сети

- •5.7. Текущее содержание и проверка пунктов группировки парков стыкования

- •5.8. Верховое обследование, регулировка и ремонт контактной подвески

- •5.9. Проверка состояния, регулировка и ремонт секционного изолятора и изолирующего сопряжения анкерных участков

- •5.10. Проверка состояния, регулировка и ремонт воздушной стрелки

- •5.11. Проверка состояния и ремонт заземлений опор контактной сети

- •5.12. Комбинирование работы без снятия напряжения с контактной подвески

- •5.13. Эксплуатация воздушных линий электропередачи напряжением до 10 кВ

- •5.14. Ремонт, воздушных линий напряжением до 10 кВ

- •5.15. Обслуживание и ремонт кабельных линий

- •5.16. Испытания и определение мест повреждения кабеля

- •Глава VI. Капитальный ремонт контактной сети

- •6.1. Организация капитального ремонта

- •Сроки службы основных устройств контактной сети

- •6.2. Монтаж вставки в контактный провод

- •6.3. Замена контактного провода

- •6.4. Замена несущего троса

- •6.5. Восстановление контактной сети

- •Приложение 1

- •Приложение 2

- •Перечень обязательной оперативно-технической

- •Документации

- •А. На энергодиспетчерском пункте

- •Б. На тяговых подстанциях

- •1. Общая документация

- •2. Специальная документация на тяговых подстанциях

- •В. Ремонтно-ревизионного участка

- •Д. На дежурном пункте района электроснабжения

- •Приложение 3

- •Наряд-допуск № для работы в электроустановках

- •Приложение 4

- •Список литературы

5.8. Верховое обследование, регулировка и ремонт контактной подвески

В процессе эксплуатации контактной сети появляются различные отклонения от нормального состояния отдельных элементов и узлов. Статистические данные показывают, что большое количество отклонений от норм устройств контактной сети выявляется в первые месяцы после приемки ее в эксплуатацию, что объясняется нарушением технологии монтажа и применением дефектных деталей. В течение нескольких месяцев эксплуатации положение стабилизируется за счет усиленной работы бригад контактной сети по устранению недостатков монтажных работ. Затем в течение нескольких лет контактная сеть работает стабильно, и для поддержания устойчивой работы контактной сети достаточно периодически проверять ее состояние и проводить текущие ремонты. В зависимости от климатических условий и интенсивности движения в последующий период наступает «старение» элементов контактной сети и увеличивается количество повреждений.

Используя эти данные, устанавливают периодичность проверок состояния и текущего ремонта устройств контактной сети.

Верховое обследование контактной подвески с устранением неисправностей и отступлений от норм является наиболее ответственной работой ЭЧК и входит в состав технического обслуживания ТО-3 контактной сети. На перегонах, главных и приемо-отправочных путях станций верховое обследование контактной подвески проводится со снятием напряжения при неизолированных консолях 1 раз в 4 года, а затем через 2 года после данного обследования.

Работы выполняются двумя исполнителями с рабочей площадки автомотрисы или съемной изолирующей вышки последовательно по мере передвижения. При этом один электромонтер проводит работы на несущем тросе, а второй одновременно — на контактном проводе. Для подъема на несущий трос используют навесную трехметровую лестницу.

Тщательно проверяют все зажимы, установленные на проводах, надежность их крепления, отсутствие изломов «щек», износ и коррозию болтов, наносят антикоррозионную смазку.

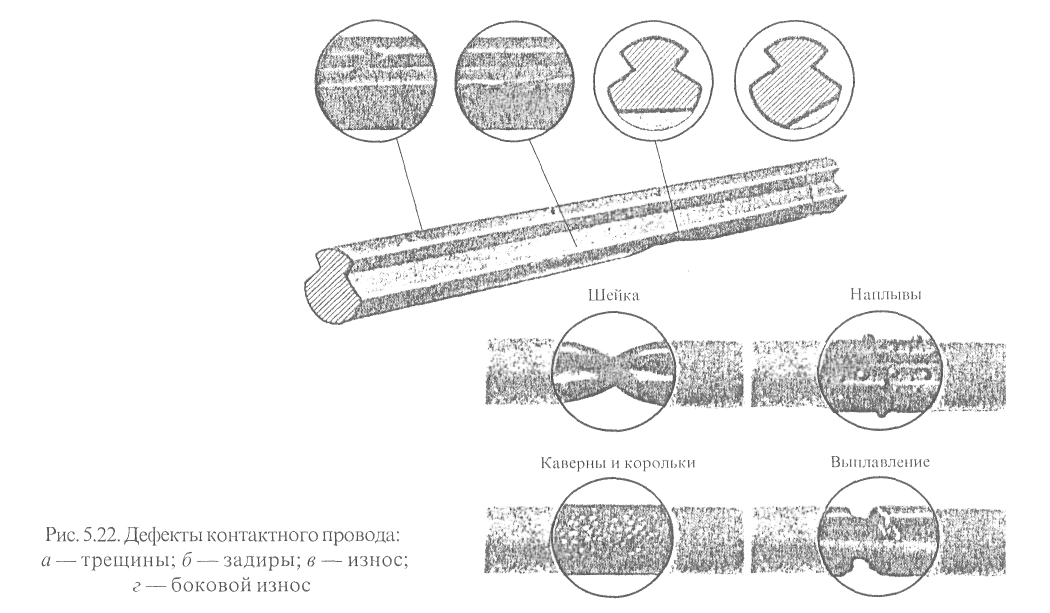

При проверке контактного провода прежде всего осматривают его рабочую поверхность, на которой не должно быть подгаров, наплывов, заусенцев (рис.5.22), вызванных отрывами токопри-

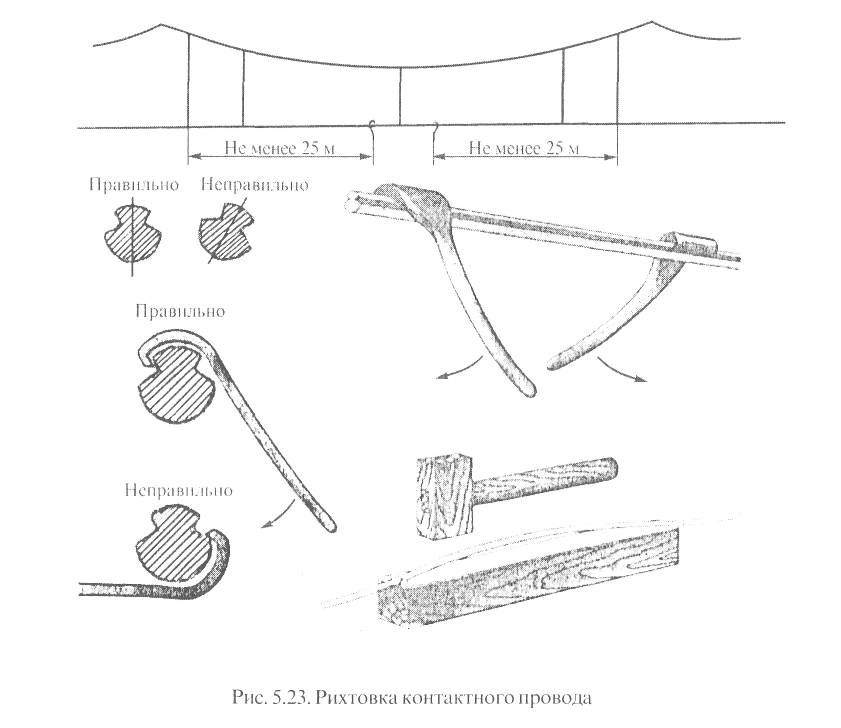

емников, разбрызгиванием металла электрической дугой и дефектами токоприемников; если таковые имеются, их зачищают бархатным напильником. Обнаруженные изгибы выправляют с помощью правила (деревянного бруса) и свинцового или деревянного молотка, а перекрутки — рихтовочными ключами (рис. 5.23). В местах спайки не должно быть каких-либо расслоений. В точках повышенного местного износа и в других местах выборочно замеряют износ, т. е. оставшуюся высоту провода. В местах, где обнаружены трещины, шейки и износ, превышающий допустимую величину, устанавливают шунты или делают вставку нового контактного провода. Не допускается эксплуатация отожженного контактного провода, а также имеющего боковой износ.

У ранее установленных шунтов проверяют крепление, отсутствие подбоев и следов отрыва токоприемников. Стыковые зажимы должны плотно охватывать шейку контактного провода, угол наклона в вертикальной плоскости, перпендикулярной оси пути, не должен превышать 20°. Зазор между стыкуемыми проводами в зажимах К-059 и К-321 не должен превышать 1 мм.

Отклонение от нормативных параметров контактного провода по высоте регулируют, изменяя длину струн.

При проверке несущего троса внешним осмотром определяют его состояние: не допускаются отжиг, поджог, следы коррозии биметаллических и стальных жил. В случае обрыва 15% проволок (т. е. 1-2 проволоки) устанавливают бандаж с двух сторон, при большем числе оборванных проволок — шунт или вставку из троса той же марки.

Особое внимание обращают на качество стыковых соединений:

- болтовых зажимов — на правильность положения провода в зажиме (провод должен входить в зажим по стенке параллельно его оси) и затяжку болтов;

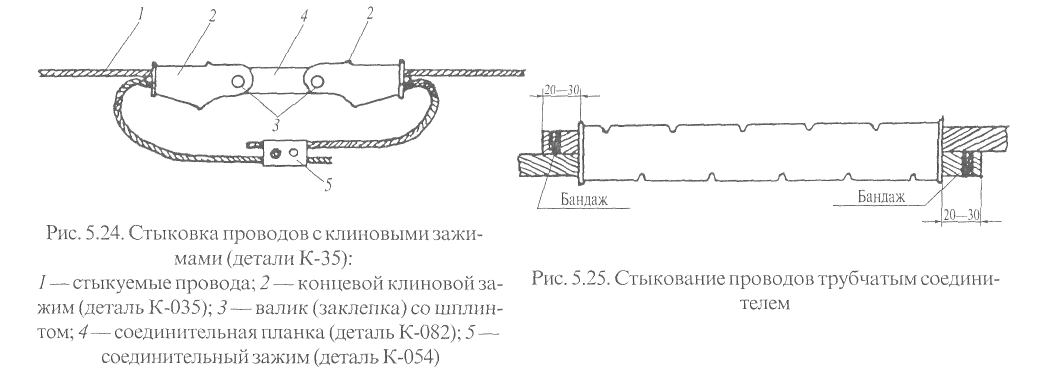

клиновых зажимов — на положение клина и соответствие его сечению троса, а также на затяжку болтов соединительного зажима 5 узла стыкования (рис. 5.24);

трубчатых соединителей — на правильность и глубину обжатия, отсутствие разрыва трубки. Крайние места обжатия должны находиться со стороны обрезанных концов

провода, выходящих из соединителя (рис. 5.25).

Проверяют также состояние шунтов и надежность крепления их на несущем тросе.

Проверку состояния консолей начинают с определения ее положения относительно оси пути. Неизолированную консоль осматривают, не приближаясь к ней ближе чем на 1 метр.

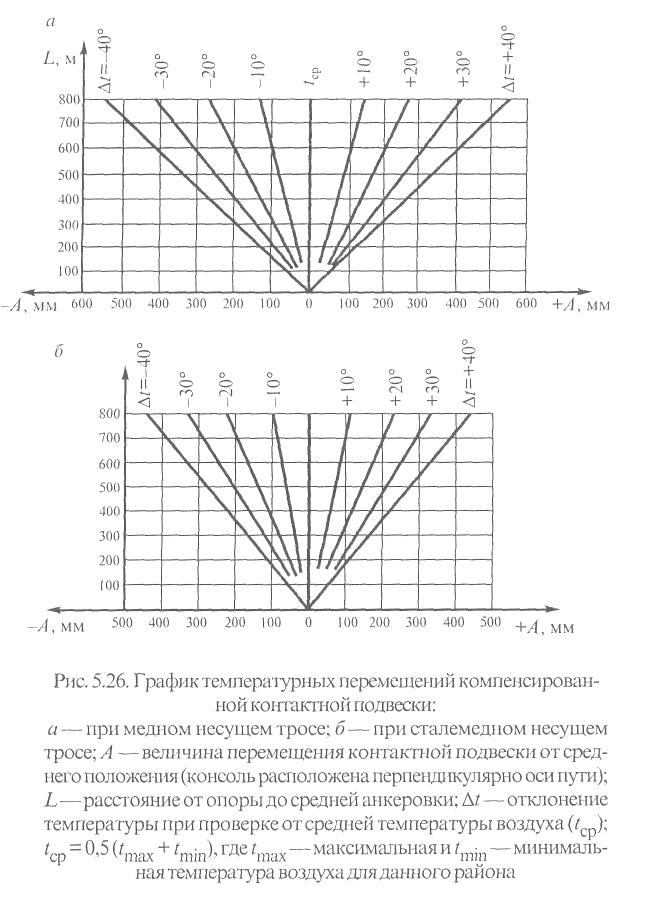

У полукомпенсированной подвески на прямых участках консоль должна располагаться перпендикулярно оси пути, а на кривых — занимать радиальное положение. Максимальное отклонение конца таких консолей не должно превышать ±200 мм для консолей длиной до5м и ±300 мм — для консолей большей длины. Положение консоли компенсированной подвески должно соответствовать графику температурных перемещений подвески (рис. 5.26) с допуском ±50 мм. При отклонении изолированной консоли от этого положения производят ее регулировку, для чего ослабляют болт крепления плашки в седле несущего троса, устанавливают консоль в требуемое положение и

фиксируют передвинутое седло на несущем тросе, затягивая болт плашки. Учитывая большое натяжение подвески на кривых участках, лучше всего выправлять консоль с рабочей площадки дрезины или автомотрисы.

При осмотре изолированной консоли проверяют состояние узла крепления тяги к подкосу, а также узел крепления бугеля с изолятором или кронштейном консоли и с седлом несущего троса. Проверяют состояние седла и плотность закрепления в нем несущего троса плашкой, при этом желоб плашки должен быть расположен параллельно проводу и соответствовать его сечению. На кривых участках пути и в других местах излома несущий трос укладывают в седло так, чтобы усилие от излома воспринималось корпусом, а не плашкой.

Проверяют на кронштейне консоли узел крепления фиксатора и подкоса. Расстояние между ними (по подкосу) не должно превышать 500 мм.

Наличие трещин на консоли и узлах крепления, а также износа шарнирных соединений, коррозии крепящих деталей и отсутствие замков в шапках изолятора не допускается.

При проверке струн определяют износ каждой струны, особенно в верхних звеньях и в струновом зажиме на несущем тросе, а также износ вспомогательного провода эластичной струны в местах крепления коротких вертикальных струн. Износ звеньев не должен превышать 30 % сечения струны; в противном случае ее заменяют. Тщательно проверяют состояние струновых зажимов на несущем тросе и контактном проводе, зажимов рессорной струны и состояние жестких распорок между несущим тросом и основным стержнем фиксаторов: они не должны иметь трещин и изломов и самопроизвольно перемещаться по проводу. Не допускается наклон зажимов на контактном проводе, т, к. это может привести к ударам полозами токоприемников. Отклонения от вертикального положения струн полукомпенсированной подвески должны соответствовать температуре окружающего воздуха и монтажным таблицам. В местах, где перемещение контактного провода превышает половину длины струны, их заменяют скользящими струнами. При проверке эластичной струны осматривают места закрепления седел на несущем тросе и состояние изоляторов, а размеры струн сверяют с табличными данными.

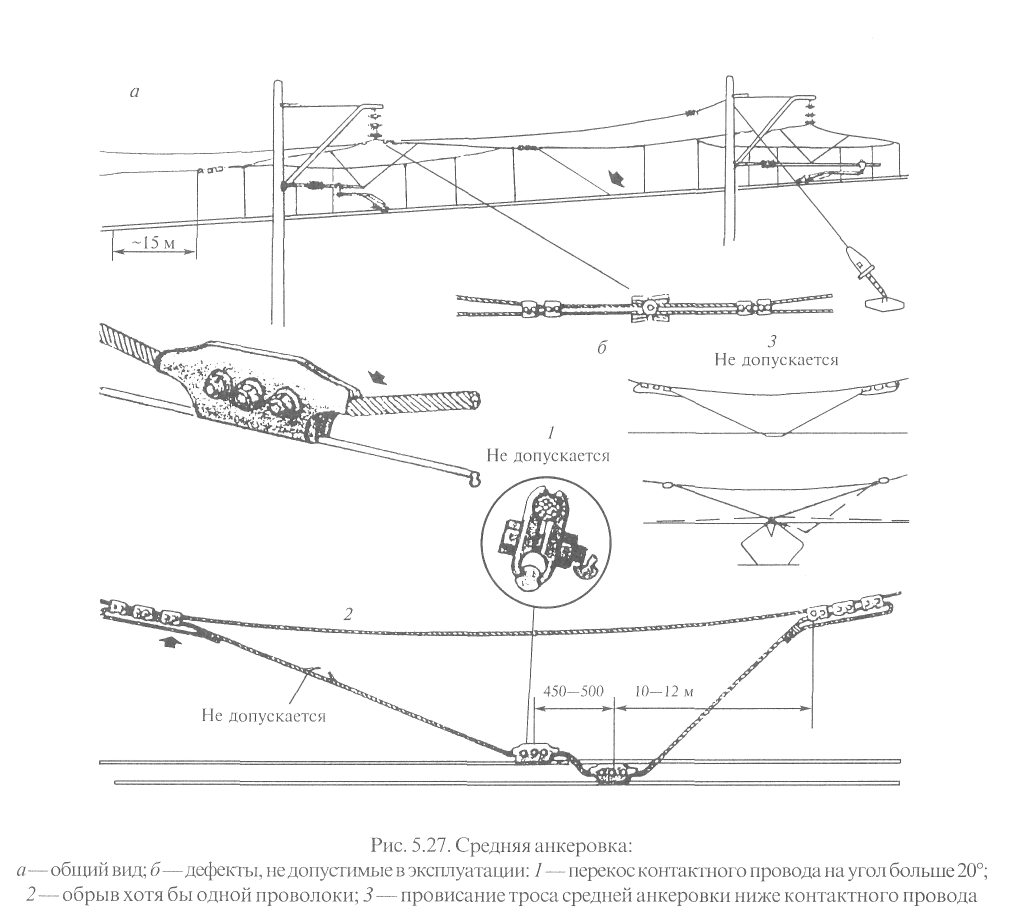

При проверке средней анкеровки (рис. 5.27) убеждаются в отсутствии обрывов жил и следов коррозии троса средней анкеровки: трос с обрывом даже одной жилы заменяют. Удаляют следы коррозии на биметаллическом тросе и покрывают его антикоррозионной смазкой. Сечение такого троса средней анкеровки несущего троса должно быть не менее

60 мм2, а для анкеровки контактного провода — не менее 50 мм2. Натяжение в ветвях троса должно быть одинаковым. При компенсированной подвеске натяжение троса средней анкеровки несущего троса должно быть 10 кН; проверяют его по стреле провеса дополнительного троса в середине пролета [29]. Уклон троса средней анкеровки контактного провода должен быть равен 1:10.

Проверяют надежность зажимов крепления троса средней анкеровки к несущему тросу и к контактному проводу, а также затяжку болтов и гаек на них. Зажимы, имеющие трещины, изгибы щечек и следы коррозии на болтах, заменяют новыми. Слабину и возможность проскальзывания зажима по несущему тросу и контактному проводу определяют простукиванием его легким молотком.

Число зажимов на несущем тросе зависит от числа контактных проводов: при одном проводе устанавливают два зажима, при двух — три. Обращают внимание на износ контактного провода в месте крепления зажимов, угол наклона зажима. Не допускается провисание троса средней анкеровки ниже контактного провода.

При проверке электрических соединителей определяют состояние и сечение проводов, их положение в вертикальной плоскости, состояние контактных соединений зажимов. Сечение поперечных соединителей должно быть не менее 50 мм2 (по меди) на переменном токе и 95 мм2— на постоянном. Соединитель должен иметь надежный электрический контакт и обеспечивать подвижность контактной подвески и перемещение ее проводов при изменении температуры.

Не допускается эксплуатация проводов электрических соединителей и зажимов при наличии на их поверхности цветов побежалости, в случае их обнаружения питающие и соединительные зажимы подлежат переборке или замене. Запрещается также эксплуатация питающих зажимов контактных проводов (дет. К-053) без клиньев и при любом перемещении клина в зажиме; максимальное отклонение зажима от вертикальной оси должно быть не более 20°.

Проверяют боковой наклон соединителя между несущим тросом и контактным проводом. Электрические соединители компенсированной подвески должны быть расположены вертикально, а их наклон на полукомпенсированных — должен соответствовать графику продольных перемещений [22].

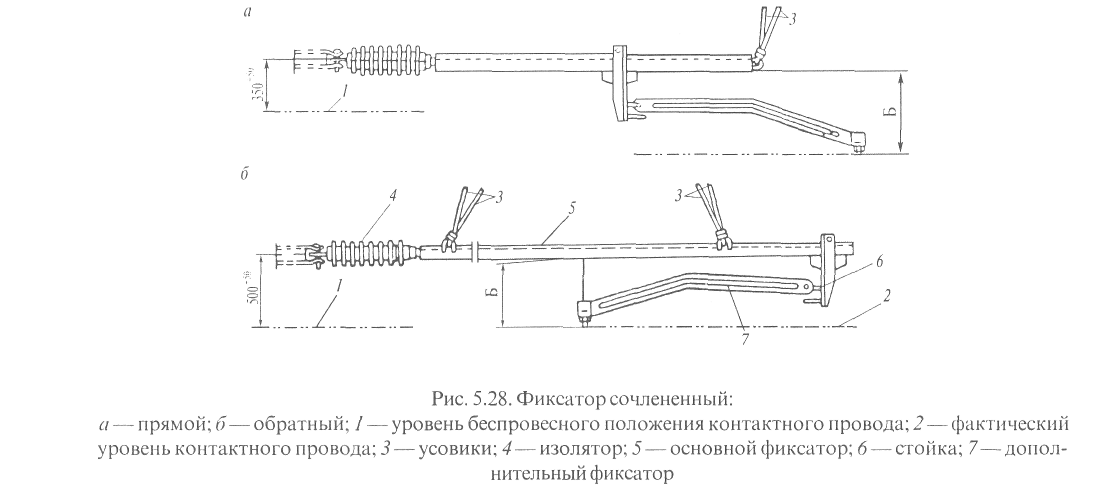

Проверка состояния фиксаторов. При ревизии сочлененных фиксаторов сначала определяют состояние стержней: отсутствие на них трещин и коррозии, а также подгаров из-за перетекания тока, кроме того, дополнительный стержень не должен иметь износа ушка крепления. Особо тщательно проверяют и регулируют положение фиксатора в вертикальной плоскости. Для прямого (минусового) фиксатора оно должно соответствовать положению, показанному на рис. 5.28, а. Длина фиксатора определяется типовым проектом в зависимости от габарита опоры, ее расположения в плане и т.д.

Измеряют расстояние Б от контактных проводов до основных стержней и сопоставляют его сданными таблицы 5.8; при необходимости регулируют положение фиксатора.

При измерениях размера Б следует учитывать сокращение его от подъема контактного провода при перекосе струн и допускаемые отклонения в эксплуатации: при максимальной температуре ±50 мм и при минимальной +100 мм.

14. Б. Г. Южаков

Таблица 5.8

-

Тип фиксатора

Участок пути

Н, мм

Б, мм

Прямой

сочлененный

Прямая и внешняя сторона кривой радиусом более 2000 м

350+100

350+50

Внешняя сторона кривой радиусом более 2000 м и менее

100+50

300+50

Обратный сочлененный

Прямая и внутренняя сторона кривой радиусом от 2000 до 1500 м

600+200

450+50

Внутренняя сторона кривой радиусом от 2000 до 1500 м

600+200

400+50

Усиленный обратный сочлененный

Внутренняя сторона кривой радиусом 1500 м и менее

800+200

400+50

Н, мм – изменение высоты контактного провода у опоры, которое выбирают по монтажным таблицам рессорных полукомпенсированных цепных подвесок.

У сочлененных фиксаторов проверяют надежность крепления на основном фиксаторе 5, стоек 6 для соединения с дополнительным фиксатором 7, наличие и правильность установки ограничительных упоров, предохраняющих фиксатор от опрокидывания; они всегда устанавливаются на одиночном и в незащищенных от ветра местах — на двойном контактном проводе. Обязательно проверяют износ в ушках стойки и дополнительных фиксаторов, надежность крепления, правильность установки и работоспособность ограничителей подъема на сочлененных фиксаторах.

Величина подъема контактного провода до соприкосновения дополнительного фиксатора с ограничителем должна быть 150—200 мм для прямых участков пути и кривых радиусом более 2000 м и 150 мм — для кривых радиусом 2000 м и менее. Ограничитель подъема должен быть установлен на основном стержне таким образом, чтобы его длинный конец (300 мм) всегда был направлен в сторону анкеровки.

тном проводе) зажимом с ушком (деталь К-040). Расстояние от точки крепления до точки подвеса несущего троса должно быть у косых струн 1,5 м, а у жестких распорок 1,2—1,7 м. Угол наклона жестких распорок к вертикали поперек оси пути не должен превышать 45°. На обратных фиксаторах страхующая струна крепится на расстоянии не менее 0,5 м от фиксаторного изолятора. Эксплуатация гибких фиксаторов с усовиками, имеющими потертые жилы или не имеющими коушей, запрещена.

Фиксирующие зажимы должны свободно вращаться вокруг штифта, соединяющего зажим с фиксатором, а их шплинты не должны иметь следов коррозии. Щеку зажима с резьбой устанавливают со стороны нагрузки (с внутренней стороны зигзага).

При регулировке зигзагов и «выносов» на кривых участках применяют блоки БР-300 или полиспасты на 5 кН, на прямых — регулируют вручную.

Отклонения от установленных нормативных значений [22] зигзагов не должны превышать ±30 мм. Значение зигзагов для двойного контактного провода относятся к наружному по отношению к оси токоприемника проводу. В точках фиксации двойные контактные провода должны располагаться на расстоянии 40 мм друг от друга, а при ромбовидной подвеске—на расстоянии 300 мм по обе стороны от оси токоприемника. Не допускается эксплуатация в кривых участках контактного провода с зигзагом по оси токоприемника более 500 мм, а на прямых — более 400 мм (с учетом горизонтальных и вертикальных перемещений фиксатора). При этом отклонение контактного провода от оси токоприемника в пролете («вынос») при расчетной скорости ветра для данного района не должно превышать 500 мм на прямых и 450 мм на кривых участках пути.

Работу фиксаторного узла проверяют нажатием руками контактного провода снизу с усилием около 100 Н, имитирующим нажатие токоприемника.

По окончании работ уведомляют энергодиспетчера, а при работах на станции—оформляют запись в Журнале осмотра путей, стрелочных переводов, устройств СЦБ, связи и контактной сети.