- •Часть I. Организация эксплуатации 5

- •Глава I. Организация обслуживания устройств 5

- •Глава II. Надежность работы устройств электроснабжения 36

- •Глава III. Обеспечение безопасности работ в электроустановках и правила применения средств защиты 71

- •Часть II. Эксплуатация и ремонт электрооборудования устройств электроснабжения 98

- •Глава IV. Эксплуатация и ремонт электрооборудования 98

- •Глава V. Техническое обслуживание и ремонт контактной сети 240

- •Глава VI. Капитальный ремонт контактной сети 330

- •Введение

- •1.2. Организация управления дистанцией электроснабжения

- •1.3. Тяговые подстанции

- •1.4. Районы контактной сети

- •1.5. Ремонтно-ревизионные участки, районы электроснабжения, электротехнические лаборатории и мастерские

- •1.6. Диспетчерская система руководства устройствами электрификации и энергетики

- •1.7. Техническая документация и отчетность

- •1.8. Планово-предупредительные ремонты

- •1.9. Типовые нормы времени и технологические карты на обслуживание и ремонт устройств электроснабжения

- •Нормативы времени на оперативные переключения

- •Глава II. Надежность работы устройств электроснабжения

- •2.1. Методы оперативного обслуживания тяговых подстанций

- •2.2. Права и обязанности оперативного персонала тяговых подстанций

- •2.3. Подготовка дистанции электроснабжения к работе в зимних условиях

- •2.4. Износ контактных проводов и меры его уменьшения

- •Сведения об износе контактного провода в эчк -____ , эч -____ ______________________ж. Д. По измерениям 20 ____ г.

- •Сведения об удельном износе контактного провода на перегонах и главных путях станций по дистанции

- •Электроснабжения ж. Д. За период

- •2.5. Борьба с пережогами проводов

- •2.6. Работа оперативного персонала при ликвидации аварии на тяговой подстанции

- •Глава III. Обеспечение безопасности работ в электроустановках и правила применения средств защиты

- •3.1. Наряд-допуск — основной документ на производство работ в электроустановках

- •Указания по заполнению наряда-допуска

- •Особенности заполнения наряда-допуска формы эу-115

- •3.2. Организационные и технические мероприятия по обеспечению безопасности выполнения работ

- •Организационные мероприятия

- •Технические мероприятия

- •3.3. Правила пользования и нормы комплектования средствами защиты

- •Выбор сечения заземляющих проводников

- •3.4. Порядок хранения и учета средств защиты

- •Журнал для учета и содержания средств защиты (рекомендуемая форма)

- •4.2. Осмотр и текущий ремонт силовых трансформаторов

- •4.3. Профилактические и послеремонтные испытания силовых трансформаторов

- •4.4. Средний и капитальный ремонты силовых трансформаторов

- •4.5. Осмотр и текущий ремонт высоковольтных выключателей переменного тока Масляные выключатели

- •Механический ресурс масляных выключателей

- •Вакуумные выключатели

- •Механический и коммутационный ресурс вакуумных выключателей

- •4.6. Методы анализа, регенерации и очистки трансформаторного масла

- •4.7. Испытания высоковольтных выключателей переменного тока

- •4.8. Осмотр и текущий ремонт быстродействующих выключателей постоянного тока

- •4.9. Испытания и настройка быстродействующих выключателей постоянного тока

- •4.10. Осмотр, ремонт и испытания преобразователей

- •Допустимые значения тепловых сопротивлений штыревых вентилей

- •4.11. Осмотр, ремонт и испытания сглаживающих устройств

- •4.12. Обслуживание, ремонт и испытания измерительных трансформаторов

- •4.13.Техническое обслуживание аккумуляторных батарей

- •4.14. Текущий ремонт аккумуляторных батарей

- •4.15. Текущий ремонт и испытания разъединителей

- •4.16. Текущий ремонт и испытания разрядников

- •4.17. Техническое обслуживание устройств релейной защиты

- •4.18. Контроль нагрева контактных соединений

- •Технические характеристики «Thermopoint 90»

- •4.19. Монтаж, испытания и ремонт заземляющих устройств

- •Глава V. Техническое обслуживание и ремонт контактной сети

- •5.1. Организация эксплуатации и ремонта контактной сети и линий электропередач

- •5.2. Взаимодействие контактной сети и токоприемника

- •5.3. Методы контроля состояния токоприемников

- •5.4. Объезды, обходы и осмотры контактной подвески

- •5.5. Повреждения и диагностировка изоляторов контактной подвески

- •5.6. Балльная оценка состояния контактной сети

- •5.7. Текущее содержание и проверка пунктов группировки парков стыкования

- •5.8. Верховое обследование, регулировка и ремонт контактной подвески

- •5.9. Проверка состояния, регулировка и ремонт секционного изолятора и изолирующего сопряжения анкерных участков

- •5.10. Проверка состояния, регулировка и ремонт воздушной стрелки

- •5.11. Проверка состояния и ремонт заземлений опор контактной сети

- •5.12. Комбинирование работы без снятия напряжения с контактной подвески

- •5.13. Эксплуатация воздушных линий электропередачи напряжением до 10 кВ

- •5.14. Ремонт, воздушных линий напряжением до 10 кВ

- •5.15. Обслуживание и ремонт кабельных линий

- •5.16. Испытания и определение мест повреждения кабеля

- •Глава VI. Капитальный ремонт контактной сети

- •6.1. Организация капитального ремонта

- •Сроки службы основных устройств контактной сети

- •6.2. Монтаж вставки в контактный провод

- •6.3. Замена контактного провода

- •6.4. Замена несущего троса

- •6.5. Восстановление контактной сети

- •Приложение 1

- •Приложение 2

- •Перечень обязательной оперативно-технической

- •Документации

- •А. На энергодиспетчерском пункте

- •Б. На тяговых подстанциях

- •1. Общая документация

- •2. Специальная документация на тяговых подстанциях

- •В. Ремонтно-ревизионного участка

- •Д. На дежурном пункте района электроснабжения

- •Приложение 3

- •Наряд-допуск № для работы в электроустановках

- •Приложение 4

- •Список литературы

5.7. Текущее содержание и проверка пунктов группировки парков стыкования

Пункты группировки предназначены для подачи постоянного или переменного тока на выделенные участки контактной сети в парках стыкования в зависимости от заданного поезду маршрута.

Текущий ремонт пунктов группировки включает в себя: ревизию и регулировку высоковольтного оборудования, в том числе переключателей (с испытанием изоляции); ревизию и регулировку аппаратуры защиты станций стыкования (ЗСС); настройку и испытание аппаратуры ЗСС; регулировку токовой защиты. Регулировку и ремонт переключателя ЦНИИ МПС проводят бригадой электромонтеров 6-го и 4-го разрядов без снятия напряжения с пункта группировки, без перерыва в движении ЭПС путем замены переключателя, подлежащего ремонту, резервным. Для этого переводят заменяемый переключатель в среднее положение, фиксируют его стопором и выкатывают из ячейки, после чего закатывают в ячейку подготовленный к работе исправный резервный переключатель, присоединив предварительно его отходящий кабель с цепями управления и сигнализации к штепсельному разъему. При вкатывании проверяют работу скользящих пружинных контактов заземления и правильность соединения неподвижных и подвижных частей втычных контактов.

Ремонт переключателя начинают с очистки изоляторов от пыли, проверки наличия сколов, трещин и состояния армировки их в оконцевателях. Небольшие сколы (s ≤ Зсм2) и царапины очищают тампоном, смоченным в ацетоне, спирте или бензине и покрывают изоляционным лаком или клеем БФ-4. Изоляторы с размерами сколов больше допустимых или с глубокими царапинами длиной более 25 мм, а также с видимыми трещинами на фарфоре и т. п. заменяют. Втычные и скользящие контакты очищают от пыли, окиси и старой смазки; при необходимости зачищают поверхность наждачным полотном или надфилем, а в осенний период наносят смазку ЦИАТИМ-101 (весной смазку удаляют).

При включении силовые контакты должны плотно без перекосов прилегать друг к другу, дуго-гасительные рога должны при включении соприкасаться раньше, чем силовые контакты, а при отключении—наоборот. Поверхность рогов должна быть ровной, без острых углов и наплывов.

Проверка состояния электродвигателя привода сводится к осмотру и, при необходимости, зачистке коллектора (если неровность коллекторных пластин составляет 0,2 мм). Не допускается большой нагар и износ щеток более 40 % их сечения.

Ремонт и регулировка привода переключателя включают в себя очистку всех деталей механизма от загрязнения и смазку трущихся частей ЦИАТИМ-201 или ЖСТКЗ-65; проверку состояния червячного редуктора, его уплотнений (резиновых площадков и сальников) и доливки масла марки И-12А; И-20А; И-ЗОА в картер до уровня масленки. Проверяют работу фрикционного тормоза, состояние соединительных муфт и шпонок. После сборки подключают питающий кабель и проверяют взаимодействие всех частей привода ручным включением. С помощью переносного блока управления ИУ-ПСС проводят регулировку и наладку с заземлением тележки переключателя и передней панели блока.

Регулировка и наладка сводится к проверке работы электрической схемы при отключении питания электродвигателя. При подаче команды на переключение нажатием кнопочного выключателя схема должна подать сигнал о потере контроля, а после отпускания кнопки — восстановиться. Сигнализация должна показывать точное положение переключателя.

При нажатии кнопок переключателя необходимо наблюдать за работой всех его механизмов, а также проверять величину рабочего тока и тока на фрикцию, который должен составлять 1,9—2,0 А для двигателя МСП-0,15 и 3,0—3,3 А — для двигателя МСП-0,25.

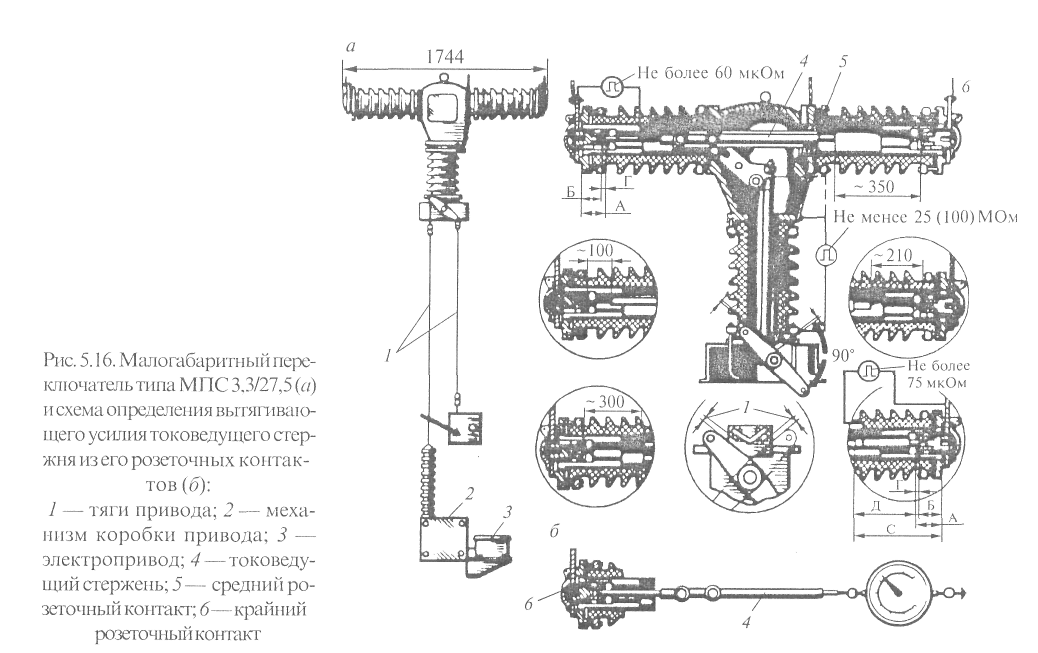

Проверку и регулировку переключателя МПС 3,3/27,5 (рис. 5.16, а) также проводят без снятия напряжения с пункта группировки, с заменой переключателя резервным. Выведенный в ремонт переключатель заземляют переносными заземляющими штангами и разбирают.

После разборки переключателя осматривают и при необходимости зачищают розеточные контакты, измеряют контактное давление. Для этого укладывают розеточный контакт 6 на горизонтальную плоскость, закрепляют, смазывают трущиеся поверхности контактов и токоведущего стержня 4 смазкой ЦИАТИМ-201, после чего вставляют токоведущий стержень в розетку (рис. 5.16, б). С помощью динамометра вытягивают стержень из розеточного контакта и определяют силу Р (сумма сил трения и веса стержня). По результатам трех измерений определяют среднюю силу Рср и взвешивают стержень. Разность Рср - Q (вес стержня) даст величину вытягивающего усилия, которое должно быть 18±2 кг для среднего и 14±2 кг для крайних контактов.

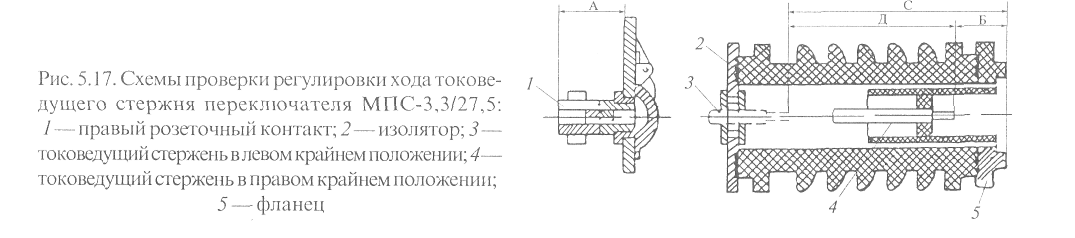

Собирают переключатель и (до установки крайних розеточных контактов) измеряют заход токоведущего стержня в розетку, т. е. длину его части, входящей в крайние контакты (рис. 5.17). Для этого переводят переключатель в крайнее правое положение, ограниченное установленными на раме упорами. Измеряют расстояние А от торца контакта до опорной плоскости контактодержателя, а затем Б от плоскости фланца 5, к которому крепят крайний розеточный контакт 1, до торца токоведущего стержня. Вычисляют размер Г (см. рис. 5.16, а) величину захода наконечника токоведущего стержня в розеточный контакт по формуле: Г=А - Б. Допустимое значение размера Г составляет 40±3 мм, что соответствует ходу токоведущего стержня в розеточном контакте 32±3 мм.

Для определения общего хода Д (см. рис. 5.17) токоведущего стержня переводят переключатель в левое крайнее положение и определяют заход стержня, для чего: измеряют размер Б, затем перезолят переключатель в противоположный крайний розеточный контакт и измеряют расстояние С от этой же плоскости фланца до торца токоведущего стержня в другом положении. Общий ход токоведущего стержня (размер Д) рассчитывается по формуле: Д= С - Б; его величина должна быть 395 мм.

Работу механической части привода проверяют в следующем порядке:

измеряют глубину захода ножей автопереключателя, которая должна быть не менее 5 мм, касание ножа контактной колодки не допускается;

определяют западание кулачков автопереключателя в вырезы контрольных линеек, зазор должен быть в пределах 1—3 мм;

проверяют легкость хода и взаимодействие частей: перевод переключателя с одного рода тока на другой вручную должен быть плавным, без толчков. Натяжение пружин автопереключателя должно обеспечивать его четкое срабатывание.

Проверку состояния, регулировку и ремонт аппаратуры защиты станций стыкования (ЗСС) проводят электромеханик и электромонтер 4-го разряда без снятия напряжения с пункта группировки.

Внешним осмотром проверяют все оборудование, входящее в комплект ЗСС, очищают его от пыли и загрязнения и оценивают состояние. На трансформаторе запала и конденсаторах не должно быть подтеков масла и следов электрических разрядов, вспучивания стенок конденсаторов. На фарфоровых изоляторах не должно быть повреждений фарфора. Скол фарфора на ребрах не должен превышать 60 мм по окружности и 5 мм по глубине.

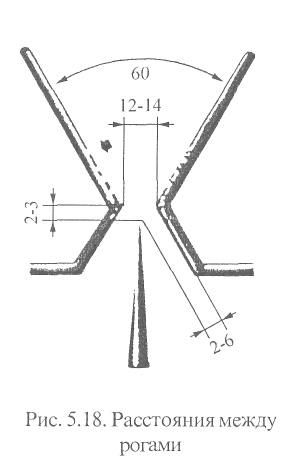

Проверяют состояние рогов и электрода запала. При необходимости поверхность рогов защищают от наплывов металла мелким стеклянным полотном, протирают обезжиривающим раствором, измеряют и регулируют расстояние между электродами, максимальные и минимальные значения которых показаны на рис. 5.18.

Проверяют реле заземления, предварительно отсоединив его электрические цепи. Открывают крышку реле и зачищают наждачным полотном его контакты (подгар и окисление контактов не допускаются). Проверяют механизм реле. Якорь должен свободно вращаться на оси. При медленном отпускании якоря он должен свободно возвращаться в исходное положение. Зазор между якорем и полюсами сердечника должен быть равномерным и одинаковым с обеих сторон. Лепестки подвижного контакта должны одновременно касаться неподвижных верхних и нижних контактов. После касания при дальнейшем повороте якоря подвижный контакт должен скользить по неподвижным 2-3 мм.

Проверяют все присоединения в цепи заземления оборудования ЗСС к контуру заземления, затягивая ключом гайки болтовых соединений.

Профилактические испытания высоковольтного оборудования включают в себя измерение сопротивления изоляции, испытания изоляции повышенным напряжением и измеренры сопротивлений.

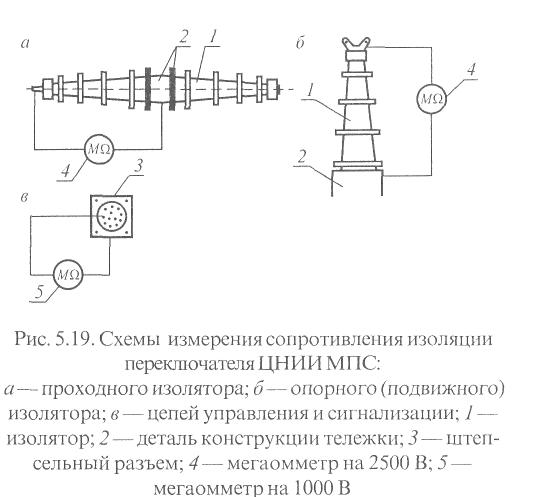

Сопротивление изоляции оборудования, непосредственно связанного с напряжением выше 1000 В, проверяют мегаомметром на 2500 В (рис. 5.19, а ,б); провода вторичной коммутации — мегаомметром на 1000 В (рис. 5.19, в); цепи освещения и отопления, а также изоляцию вторичной обмотки трансформатора запала—мегаомметром на 500 В.

Допустимые значения сопротивлений изоляции изоляторов переключателя ЦНИИ МПС— не менее 300 МОм, внутренней проводки привода — 1 МОм, обмоток двигателя привода—0,5 МОм. У переключателя МПС 3,3/27,5 сопротивление изолирующей тяги должно быть не менее 25 МОм, а изоляторов не менее 100 МОм. Кроме того, изоляцию проверяют повышенным напряжением.

При испытаниях шин РУ 3,3/27,5 кВ проверяют изоляцию шин и шинных разъединителей в течение 1 мин повышенным напряжением промышленной частоты: 24 кВ между шиной 3,3 кВ и «землей», 72 кВ между шиной 27,5 кВ и «землей».

Производят выборочные (5—10%) измерения переходного сопротивления контактных соединений сборных шин и ответвлений для ошиновки с номинальным током 1000 А и более.

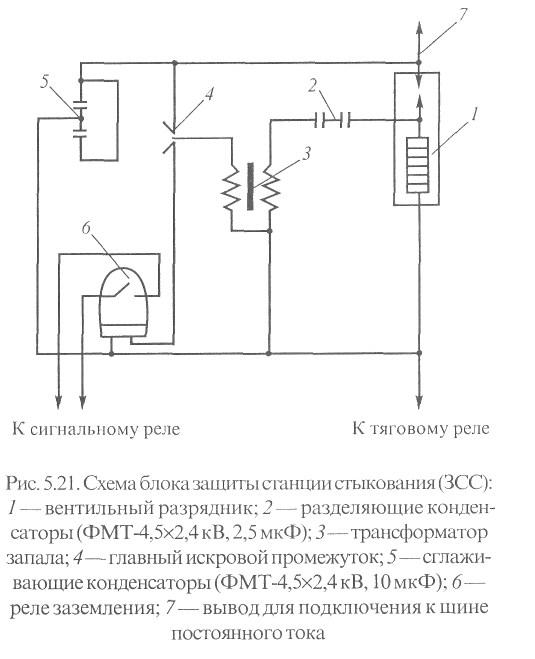

Измерения проводят микроомметром М-246 по схеме на рис. 5.20, а также мостом МД-16. Величина сопротивления участка шин в месте контактного соединения не должна превышать более чем в 1,2 раза сопротивление участка шины такой же длины и такого же сечения.

Микроомметром М-246 измеряют переходное сопротивление разъединяющихся и скользящих контактов переключателя ЦНИИ МПС. Измерения каждой пары контактов производятся в рабочем положении (рис. 5.20). Сопротивление для контактов первичной и вторичной цепей должно быть не более 50, 3000, 1000 мкОм для контактов первичной и вторичной цепей соответственно. Если сопротивление контактов превосходит указанные величины более чем на 20%, контакты подлежат регулировке.

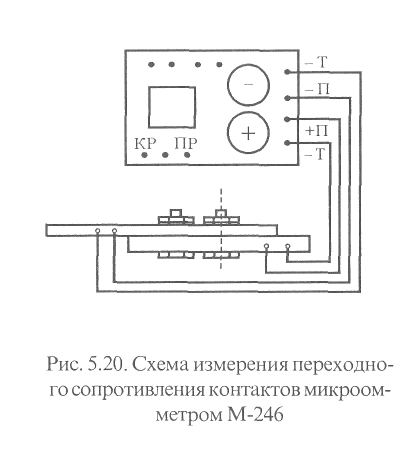

Особое

место занимают испытания,

измерения и настройка аппаратуры защиты

станции с тыкования

(рис.

5.21). Перед испытаниями установки ЗСС

отключают шину

тыкования

(рис.

5.21). Перед испытаниями установки ЗСС

отключают шину

постоянного тока, разряжают конденсаторы, отсоединяют цепи первичной и вторичной цепи коммутации. Сопротивление изоляции обмоток трансформатора запала измеряют мегаомметром. Величина сопротивления не нормируется, но сравнивается с заводскими данными или данными предыдущих измерений. Снижение приведенного к одной и той же температуре сопротивления более, чем на 30 % недопустимо.

Для приведения значения сопротивления, измеренного на заводе или при предыдущих испытаниях при температуре (t2) к значениям сопротивления при температуре во время очередных измерений (t1) производят пересчет с помощью коэффициента К2, значения которого приведены в табл. 5.5.

Таблица 5.7

-

Коэффициент

Разность температур (t2-t1), С

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

К2

1,23

1,5

1,84

2,25

2,27

3,46

4,15

5,0

6,2

7,5

Измерение сопротивления обмоток трансформатора запала постоянному току проводят мостом МД-6 или методом амперметра-вольтметра. Полученные значения пересчитывают для принятой за норматив температуры (t2= +75 °С) по формуле

![]()

где R2 — сопротивление, приведенное к температуре t2;

R1 —сопротивление, измеренное при температуре t1;

t1—температура измерений.

Результаты пересчета сравнивают с предыдущими измерениями или с заводскими данными (приведенными к температуре +75° С). Сопротивление постоянному току должно составить: у первичной обмотки 0,91—1,2 Ом, у вторичной 43,5—48,0 Ом и не должно отличаться от предыдущих измерений или заводских данных более чем на 2 %.

При испытании изоляции конденсаторов повышенным напряжением переменного тока промышленной частоты между обкладками (высоковольтными выводами) каждой банки прикладывают напряжение 8 кВ (2UHOM), а между обкладками и корпусом — 16 кВ (4(Uном) в течение 1 мин. При испытании изоляции между обкладками высоковольтный вывод испытательной схемы присоединяют к положительному выводу конденсатора, а заземленный — к отрицательному, закороченному на корпус. При испытании между обкладками и корпусом выводы конденсаторной банки соединяют между собой и присоединяют к высоковольтному выводу испытательной схемы, а заземленный вывод — к заземленному корпусу конденсатора.

После испытаний конденсатор разряжают через резистор. Измерение методом вольтметра-амперметра проводят в следующей последовательности: подключают питание от сети, после стабилизации тока фиксируют одновременные показания вольтметра (pV) и амперметра (рА), после чего рассчитывают емкость конденсатора по формуле:

Cx = I 106/U (мкф),

где Cx —емкость конденсатора;

U — показания вольтметра (pV);

I — показания амперметра (рА);

—угловая частота (при частоте колебаний электросети 50 Гц составляет 314).

Отклонение величины измеренной емкости от номинальной допускается в пределах от- 5 % до +15 %. По окончании измерений разряжают банки конденсаторов, закорачивают их выводы на корпус тонкой проволокой.

После проверки электрических характеристик настраивают реле заземления на заданный ток уставки. Ток срабатывания реле не должен отличаться от тока уставки более, чем на 5 %. Повторяют проверку 3—5 раз, допустимый разброс по показаниям — 5 %.

204