- •Часть I. Организация эксплуатации 5

- •Глава I. Организация обслуживания устройств 5

- •Глава II. Надежность работы устройств электроснабжения 36

- •Глава III. Обеспечение безопасности работ в электроустановках и правила применения средств защиты 71

- •Часть II. Эксплуатация и ремонт электрооборудования устройств электроснабжения 98

- •Глава IV. Эксплуатация и ремонт электрооборудования 98

- •Глава V. Техническое обслуживание и ремонт контактной сети 240

- •Глава VI. Капитальный ремонт контактной сети 330

- •Введение

- •1.2. Организация управления дистанцией электроснабжения

- •1.3. Тяговые подстанции

- •1.4. Районы контактной сети

- •1.5. Ремонтно-ревизионные участки, районы электроснабжения, электротехнические лаборатории и мастерские

- •1.6. Диспетчерская система руководства устройствами электрификации и энергетики

- •1.7. Техническая документация и отчетность

- •1.8. Планово-предупредительные ремонты

- •1.9. Типовые нормы времени и технологические карты на обслуживание и ремонт устройств электроснабжения

- •Нормативы времени на оперативные переключения

- •Глава II. Надежность работы устройств электроснабжения

- •2.1. Методы оперативного обслуживания тяговых подстанций

- •2.2. Права и обязанности оперативного персонала тяговых подстанций

- •2.3. Подготовка дистанции электроснабжения к работе в зимних условиях

- •2.4. Износ контактных проводов и меры его уменьшения

- •Сведения об износе контактного провода в эчк -____ , эч -____ ______________________ж. Д. По измерениям 20 ____ г.

- •Сведения об удельном износе контактного провода на перегонах и главных путях станций по дистанции

- •Электроснабжения ж. Д. За период

- •2.5. Борьба с пережогами проводов

- •2.6. Работа оперативного персонала при ликвидации аварии на тяговой подстанции

- •Глава III. Обеспечение безопасности работ в электроустановках и правила применения средств защиты

- •3.1. Наряд-допуск — основной документ на производство работ в электроустановках

- •Указания по заполнению наряда-допуска

- •Особенности заполнения наряда-допуска формы эу-115

- •3.2. Организационные и технические мероприятия по обеспечению безопасности выполнения работ

- •Организационные мероприятия

- •Технические мероприятия

- •3.3. Правила пользования и нормы комплектования средствами защиты

- •Выбор сечения заземляющих проводников

- •3.4. Порядок хранения и учета средств защиты

- •Журнал для учета и содержания средств защиты (рекомендуемая форма)

- •4.2. Осмотр и текущий ремонт силовых трансформаторов

- •4.3. Профилактические и послеремонтные испытания силовых трансформаторов

- •4.4. Средний и капитальный ремонты силовых трансформаторов

- •4.5. Осмотр и текущий ремонт высоковольтных выключателей переменного тока Масляные выключатели

- •Механический ресурс масляных выключателей

- •Вакуумные выключатели

- •Механический и коммутационный ресурс вакуумных выключателей

- •4.6. Методы анализа, регенерации и очистки трансформаторного масла

- •4.7. Испытания высоковольтных выключателей переменного тока

- •4.8. Осмотр и текущий ремонт быстродействующих выключателей постоянного тока

- •4.9. Испытания и настройка быстродействующих выключателей постоянного тока

- •4.10. Осмотр, ремонт и испытания преобразователей

- •Допустимые значения тепловых сопротивлений штыревых вентилей

- •4.11. Осмотр, ремонт и испытания сглаживающих устройств

- •4.12. Обслуживание, ремонт и испытания измерительных трансформаторов

- •4.13.Техническое обслуживание аккумуляторных батарей

- •4.14. Текущий ремонт аккумуляторных батарей

- •4.15. Текущий ремонт и испытания разъединителей

- •4.16. Текущий ремонт и испытания разрядников

- •4.17. Техническое обслуживание устройств релейной защиты

- •4.18. Контроль нагрева контактных соединений

- •Технические характеристики «Thermopoint 90»

- •4.19. Монтаж, испытания и ремонт заземляющих устройств

- •Глава V. Техническое обслуживание и ремонт контактной сети

- •5.1. Организация эксплуатации и ремонта контактной сети и линий электропередач

- •5.2. Взаимодействие контактной сети и токоприемника

- •5.3. Методы контроля состояния токоприемников

- •5.4. Объезды, обходы и осмотры контактной подвески

- •5.5. Повреждения и диагностировка изоляторов контактной подвески

- •5.6. Балльная оценка состояния контактной сети

- •5.7. Текущее содержание и проверка пунктов группировки парков стыкования

- •5.8. Верховое обследование, регулировка и ремонт контактной подвески

- •5.9. Проверка состояния, регулировка и ремонт секционного изолятора и изолирующего сопряжения анкерных участков

- •5.10. Проверка состояния, регулировка и ремонт воздушной стрелки

- •5.11. Проверка состояния и ремонт заземлений опор контактной сети

- •5.12. Комбинирование работы без снятия напряжения с контактной подвески

- •5.13. Эксплуатация воздушных линий электропередачи напряжением до 10 кВ

- •5.14. Ремонт, воздушных линий напряжением до 10 кВ

- •5.15. Обслуживание и ремонт кабельных линий

- •5.16. Испытания и определение мест повреждения кабеля

- •Глава VI. Капитальный ремонт контактной сети

- •6.1. Организация капитального ремонта

- •Сроки службы основных устройств контактной сети

- •6.2. Монтаж вставки в контактный провод

- •6.3. Замена контактного провода

- •6.4. Замена несущего троса

- •6.5. Восстановление контактной сети

- •Приложение 1

- •Приложение 2

- •Перечень обязательной оперативно-технической

- •Документации

- •А. На энергодиспетчерском пункте

- •Б. На тяговых подстанциях

- •1. Общая документация

- •2. Специальная документация на тяговых подстанциях

- •В. Ремонтно-ревизионного участка

- •Д. На дежурном пункте района электроснабжения

- •Приложение 3

- •Наряд-допуск № для работы в электроустановках

- •Приложение 4

- •Список литературы

Допустимые значения тепловых сопротивлений штыревых вентилей

-

Суточная переработка подстанцией электроэнергии на тягу,

тыс. кВт • ч

Браковочные значения тепловых сопротивлений вентилей, С/Вт, при режимах работы агрегатов

поочередно без АВОР

поочередно с АВОР

параллельно

до 50

0,50

-

-

60—80

0,45

0,50

-

90—100

0,30

0,45

0,50

120—140

0,20

0,40

0,45

150—170

-

0,30

0,40

1 80—200

-

0,20

0,35

Для проверки электрической прочности изоляции шкафов инверторов используется переменное напряжение 12 кВ частотой 50 Гц в течение 1 мин.

Измерение индуктивности помехозащитных и ограничивающих реакторов проводится методом «амперметра-вольтметра».

Высоковольтные испытания шкафа RC проводятся с помощью установки АИИ-70. Перед подключением испытательной схемы закорачивают и заземляют конденсаторы и отсоединяют ошиновку шкафа.

В течение 1 мин переменным напряжением 24 кВ испытывают проходные изоляторы относительно конструкции шкафа, а затем постоянным напряжением 15 кВ — провод ПС и сопротивление. В течение времени, не превышающем 10с, переменным напряжением 27 кВ испытывают изоляцию обкладок конденсаторов относительно корпуса, а к обкладкам конденсаторов прикладывают переменное напряжение 10 кВ. Во всех случаях пробоев и перекрытий по поверхности быть не должно. Изоляция и конденсаторы, не прошедшие испытания, подлежат замене. После высоковольтных испытаний проверяют сопротивление резисторов и целостность плавких вставок высоковольтных предохранителей для выявления возможных нарушений. Нормативные значения сопротивления изоляции оговорены в инструкциях заводов-изготовителей.

По результатам всех проведенных испытаний оформляется протокол.

Капитальный ремонт производят в зависимости от результатов испытаний и общего состояния преобразователя. При этом производят разборку преобразователя, ремонт и замену неисправных элементов; испытания проводят в полном объеме. Внеплановый ремонт производят после срабатывания защит преобразователя и его аварийного отключения; а также по результатам испытаний и после аварийного отключения инвертора.

4.11. Осмотр, ремонт и испытания сглаживающих устройств

Осмотр сглаживающих устройств (СУ), а также конденсаторов защиты от радиопомех выполняют ежедневно на подстанциях, имеющих постоянный обслуживающий персонал, и в сроки, установленные местными инструкциями на подстанциях без него. Осмотр проводится без снятия напряжения, при этом запрещается заходить за ограждения и проводить какие-либо ремонтные работы. В состав осмотра входят проверки:

- исправности ограждений, запоров, блокировок;

-отсутствия трещин на изоляторах, выпучивания стенок конденсаторов и следов сте-кания масла;

- теплового состояния бетонного реактора;

-показаний измерительных приборов (ИМН, амперметров, вольтметров).

При обнаружении неисправностей немедленно принимают меры к выяснению причины и ее устранению в порядке, установленном местной инструкцией (докладывают энергодиспетчеру, начальнику подстанции и т.д.).

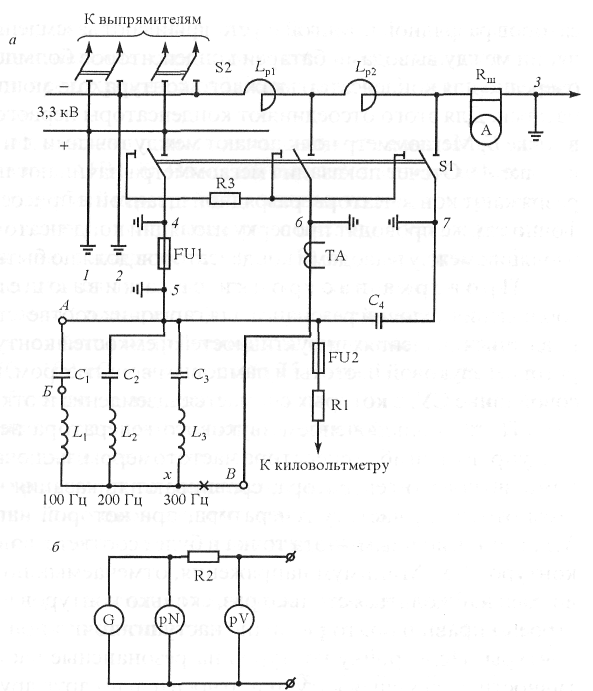

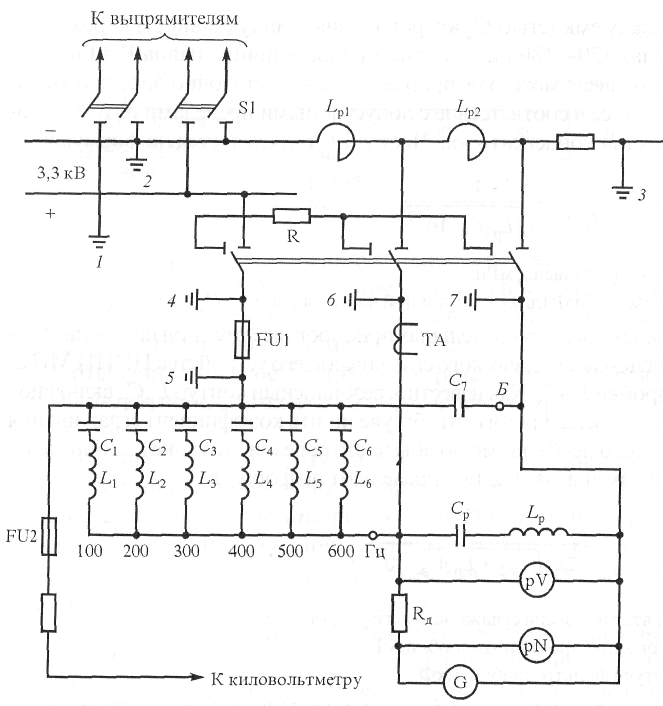

Текущий ремонт СУ выполняется электромехаником и электромонтером тяговой подстанции 4-го разряда не реже 1 раза в год. Он проводится со снятием напряжения, поэтому после отключения выключателя S2 (рис. 4.32) и разряда конденсаторов устанавливают заземление в точках 4 и 7 и проверяют разряд конденсаторов разрядной штангой. Если выключатель S2 находится в помещении сглаживающего устройства (СУ), то предварительно снимают напряжение с шин 3,3 кВ и устанавливают заземление 1, 2, 3.

Ремонт начинают с осмотра СУ и удаления масла, грязи и пыли со всех элементов и конструкций. Проверяют состояние заземляющего контура и его ответвления, осматривают опорные и проходные изоляторы (сколы, трещины, царапины), выявляют отсутствие вспучивания и нарушения окраски стенок и следов подтеков масла на конденсаторных банках. Подтягивают гайки контактных соединений тарированными ключами без рывков с

Рис.4.32.

Схема двузвенного резонансно-апериодического

сглаживающего устройства Сибирской

дороги:

1

– 7 – места

установки заземлений; FU1

и FU2

– плавкие предохранители; R3

– резистор; Rш

– измерительный шунт; R1

и R2

– добавочные сопротивления; C1L1

– C3L3

– фильтры; G

– звуковой генератор; pH

– осциллограф; pV

– ламповый вольтметр; ТА – трансформатор

тока; А, Б, В, - точки подключения приборов

при настройке

сов) опалубку удаляют.

Заземление реактора проверяют оммометром, кроме того, в помещении или в наружной камере реактора СУ проверяют состояние реле заземления. По окончании работ тщательно проверяют отсутствие в камерах или на площадках вблизи реакторов каких-либо посторонних металлических предметов.

Проверка целостности плавких вставок и цепи разряда конденсаторов. Определение исправности плавкой вставки, предварительно вынутой из губок, производят омметром. Отключив шинку (провод) от одного из выводов разрядного резистора, омметром проверяют его целостность. Сопротивление должно быть в пределах 60—100 Ом. Следует также проверить их калибровку и зачистить контактные соединения вставок и губок. Отсутствие замыкания между зажимами и корпусом конденсаторов проверяют так:

снимают предохранитель FU2 и заземления 4, 5, 6, 7 (рис. 4.32);

очищают поверхность баков конденсаторов от пыли и других загрязнений салфеткой, смоченной в бензине;

закорачивают выводы всех конденсаторов С;

снимают заземление с конденсаторных банок фильтрустройств;

присоединяют выводы мегаомметра на 2500 В между обкладками и корпусом конденсатора (точка А и заземленная конструкция) и производят проверку;

— после проверки конденсаторные банки разряжают разрядными штангами. Сопротивление изоляции между точкой А и заземленной конструкцией должно быть не менее

20 МОм. До отключения мегаомметра его выводы закорачивают для разряда конденсаторов

разрядной штангой и устанавливают заземление 4—7. При проверке состояния изоляции между выводами батареи конденсаторов большой емкости, изоляцию проверяют поочередно для конденсатора каждого контура, т.к. мощность мегаомметра недостаточна для батареи. Для этого отсоединяют конденсаторы первого контура от катушки индуктивности в точке Б. Мегаомметр подключают между точками А и Б (заземленный вывод мегомметра — к точке А). Отсчет показания мегаомметра начинают после 30—40 с вращения ручки. Затем разряжают конденсаторы разрядной штангой и присоединяют их к катушке индуктивности. Точно так же проводят проверку изоляции конденсаторов других контуров. Сопротивление изоляции между выводами конденсаторов должно быть не менее 10 МОм.

Проверка настройки сглаживающего устройства сводится к оценке соблюдения условий резонанса для гармоник соответствующих частот (при правильно установленных значениях индуктивностей и емкостей контуров СУ). Настройку проверяют генератором звуковой частоты и ламповым вольтметром, подключенными к плюсовой и минусовой шине СУ, с которых снимается заземление и отключается разрядное сопротивление.

Перед подключением звукового генератора необходимо проверить правильность градуировки лимба генератора частотомером, включаемым на вывод генератора. Вращая лимб звукового генератора, сравнивают показания частотомера со шкалой лимба. При этом отмечают частоту генератора, при которой напряжение по ламповому вольтметру будет минимальным — эта точка и будет соответствовать резонансу напряжения одного из контуров СУ. Минимум напряжения, отмечаемый по вольтметру при изменении частоты, должен наблюдаться столько раз, сколько контуров имеет фильтрустройство. Если СУ настроено правильно, то резонанс наступит точно при тех частотах, на которые настроены контуры. Подстройку контуров на резонансные частоты производят изменением индуктивности, перемещая катушки относительно друг друга. При двухзвенных сглаживающих устройствах правильность настройки контуров проверяют отдельно для каждого звена; при проверке одного звена второе должно быть отключено. После проверки присоединяют выводы конденсаторов и катушек индуктивности к сборным шинам, подключают разрядное сопротивление, снимают заземление с обкладок конденсаторов.

Проверка коэффициента сглаживания. Для оценки эффективности работы измеряют эквивалентные мешающие напряжения UЭМ1 до реактора и UЭМ2 после него при включенном СУ. Замеры выполняют двумя комплектами приборов ИМН-ЦНИИ. Один из комплектов присоединяют до реактора, второй — после него.

Защитный блок приборов одним выводом подключают к плюсовой шине через предохранитель и разъединитель, а другим — к минусовой шине и отсосу. Защитную часть прибора ограждают от случайного прикосновения, а корпус надежно заземляют. Отношение измеренного напряжения до реактора к одновременно измеренному напряжению после реактора (или двух реакторов) называется коэффициентом сглаживания. Оно не должно быть ниже 25, показания обоих вольтметров должны сниматься одновременно. Для двухзвенных СУ с двумя реакторами при определении коэффициента сглаживания первый комплект приборов включают до первого реактора, а второй комплект — после второго реактора.

С целью контроля за эффективностью действия СУ на тяговых подстанциях рекомендуется устанавливать приборы ИМН, измеряющие псофометрические напряжения на выходе фильтра. Измерения псофометрического напряжения на выходе СУ по показаниям ИМН должны производиться оперативным персоналом при осмотре подстанции с периодичностью не реже 1 раза в месяц после выполнения ремонтных работ на СУ, а также в случае появления повышенного уровня шума в каналах связи. Результаты измерения записывают в оперативный журнал.

Профилактические испытания СУ проводят 1 раз в 3 года или при появлении помех в линиях связи. Работы начинают с очистки оборудования от пыли, проверки отсутствия межвиткового замыкания реактора, прочности крепления катушек индуктивности и

заземления. Затем отсоединяют от сборных шин выводы конденсаторов и индуктивные катушки, разрядное сопротивление и провода, соединяющие катушки индуктивности с конденсаторами, снимают предохранитель FU2 (см. рис. 4.32, а) и проверяют сопротивление изоляции мегаомметром.

Катушки индуктивности испытывают повышенным выпрямленным напряжением 6,6 кВ в течение 1 мин с помощью установки АИИ-70. Изоляция считается выдержавшей испытание, если за это время не наблюдались пробои, перекрытия и сильные толчки тока утечки.

Конденсаторы каждого контура испытываются отдельно с таким расчетом, чтобы за один раз подавалось повышенное напряжение (10,8 кВ) не более чем на 10—12 банок. Высоковольтный вывод от испытательного аппарата присоединяют к плюсовым выводам обкладок каждого конденсатора (поочередно), а минусовые выводы и корпус — к заземленному выводу аппарата. После снятия напряжения конденсаторы разряжают разрядной штангой с сопротивлением 50—100 кОм, мощностью 75—100 Вт, а затем заземляют. Если изоляция конденсаторной батареи не выдерживает испытание (наличие треска, колебания испытательного напряжения, отключение аппарата защитой), следует испытывать каждый конденсатор отдельно для выявления дефектного.

При испытании реактора высоким напряжением высоковольтный вывод испытательной установки присоединяют к токоведущему выводу реактора, а заземленный вывод — к заземленному фланцу изолятора и подают напряжение 25 кВ промышленной частоты в течение 1 мин.

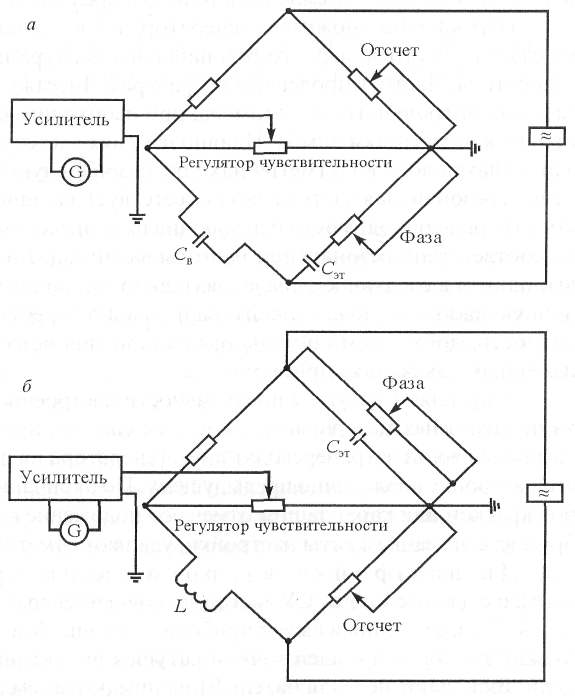

При настройке фильтров сначала замеряют емкость конденсатора с помощью моста УМ-2 (рис. 4.33, а) по резонансным контурам с погрешностью не более3 %.

При отклонении емкости от номинальной более чем на 3 % конденсатор необходимо отключить и заменить. Емкости резонансных контуров не должны иметь отклонений более чем на 10 % оптимальных значений емкостей контура (табл. 4.13).

Для регулировки индуктивности контурных катушек до расчетного значения собирают другую схему моста УМ-2 (рис. 4.33, б). Измеряют индуктивность ее сравнением с эталонной емкостью, включенной в противоположное плечо моста. Расчетную индуктивность контура L определяют из произведения индуктивности и емкости LC. Для упрощения расчетов можно использовать таблицу 4.13.

Регулировку индуктивности контуров выполняют в пределах ± 25 % расчетного значения перемещением катушек относительно одна другой.

Рис. 4.33. Схемы

измерения мостом УМ-2:

а

—

емкости; б—индуктивности;

СВ,

L

—

измеренные

емкости и

индуктивности

Таблица 4.13

-

Частота резо-

нансного кон-

тура, Гц

100

200

300

400

500

600

900

1200

Оптимальная

емкость, мкФ

140

100

90

50

40

35

25

15

Значение LC,

мГн • мкФ

2535,6

633,8

281,5

158,5

-

70,4

31,3

17,6

инверторными преобразователями индуктивность реактора первого звена для инвертора должна быть не менее 11 мГн. Уменьшение индуктивности такого реактора приводит к соответствующему увеличению тока по резонансным контурам и уменьшению эффективности СУ.

Замер индуктивности реактора проводят методом амперметра-вольтметра. При замерах отсоединяют отсос и шину « - » от реактора. Проверяют правильность подключения всех концов и шин, снимаемых на время испытаний изоляции и измерения емкости конденсаторов.

Для настройки однозвенного СУ с резонансными контурами, а также первого звена двухзвенного резонансно-апериодического СУ измерительные приборы включают согласно схеме, приведенной на рис. 4.32, б. Питание приборов включают за 20—30 мин до начала настройки для предварительного прогрева звукового генератора с целью стабилизации его частоты. Во избежание перегрева генератора в цепь выхода включают добавочное активное сопротивление 20—50 Ом. Выход звукового генератора присоединяют параллельно настраиваемым резонансным контурам, причем заземленный вывод прибора — к минусовой шине. Снимают заземление в точке 5 и предохранителе FU1 (см. рис. 4.32, а).

Переключив множитель генератора на необходимый диапазон, устанавливают лимб на отметку частоты первого резонансного контура и увеличивают выходное напряжение генератора. Частоту проверяют по фигурам Лиссажу на экране осциллографа или по показаниям контрольного частотомера; при необходимости учитывают соответствующую поправку к показаниям лимба. Плавно изменяя частоту генератора, по минимальному показанию лампового вольтметра находят резонансную частоту первого контура. Если полученная резонансная частота не соответствует заданной, то, перемещая катушки индуктивности (при необходимости переключив их «согласно» или «встречно»), добиваются полного соответствия резонансной частоты заданной. Более точно настройку контура можно выполнить в следующей последовательности: по лимбу генератора строго установить заданную частоту резонанса контура и, плавно перемещая регулировочную катушку индуктивности, добиться минимального отклонения показания лампового вольтметра при неизменных показаниях приборов.

Закрепляют катушки индуктивности настроенного контура специальными зажимами из немагнитных материалов, после чего еще раз проверяют настройку контура. Загрубив ламповый вольтметр, переводят лимб генератора на частоту второго контура и производят его настройку аналогично предыдущему. По окончании настройки всех резонансных контуров краской или карандашом отмечают положение катушек индуктивности на деревянных брусьях с указанием даты настройки, удаляют отметки предыдущей настройки.

Для настройки второго звена двухзвенного резонансно-апериодического СУ выход звукового генератора присоединяют к точкам А и В (см. рис. 4.32), заземленный вывод прибора — к точке В, а заземление от приборов отсоединяют. Между точкой В и общей точкой катушек индуктивности (х на рис. 4.32) делают разрыв цепи. Включают переключатель S1 и снимают заземление в точках 2, 5, 6, 7 и предохранитель FU1. Таким образом, минусовая шина и подключенные к ней приборы должны быть на время настройки заземлены только в одной точке 3, в месте подключения отсоса; это необходимо для того, чтобы исключить влияние гармоник тягового тока на настройку СУ.

Частота

резонанса напряжения между емкостью

С4

второго звена и индуктивностью реактора

L

2 должна

находиться в пределах 120—180 Гц; ее

оптимальная величина равна 174 Гц.

Настройку

апериодического звена можно не

производить — достаточно определить

его резонансную частоту fР

и

привести ее в соответствие с допускаемыми

пределами путем включения

соответствующего количества конденсаторов.

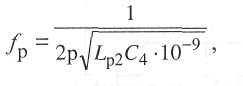

Частота f

определяется

по формуле:

где

LР2—

индуктивность реактора второго звена,

мГн;

С4

— емкость апериодического звена, мкФ

(для оптимальной частоты емкость С4

= 837/LР2)

Некоторые

особенности включения измерительных

приборов имеются при настройке второго

звена двухзвенного резонансно-апериодического

сглаживающего устройства ЦНИИ МПС,

связанные

с наличием фильтр-пробки LРСР

Как

известно, резонансный контур LРСР

включают

параллельно

реактору LР2

второго

звена для того, чтобы увеличить

коэффициент сглаживания фильтра на

частоте 300 Гц. Для этого необходимо,

чтобы частота резонанса тока

fРТ,

определяемая

по условию резонанса, была равна 300 Гц.

Ее определяют по формуле:

где

LР2

—

индуктивность реактора второго звена

сглаживающего устройства, мГ;

LР

—

индуктивность резонансного контура

фильтр-пробки, мГ;

СР

—

емкость резонансного контура

фильтр-пробки, мкФ.

Эффективность

сглаживающего устройства будет

наибольшей в том случае, если частота

резонанса напряжения

fРН

фильтр-пробки будет находиться в

пределах 320—370 Гц. Ее

определяют из выражения:

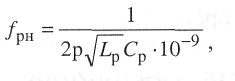

Настройку

фильтр-пробки производят в следующей

последовательности. Приборы

для настройки подключают параллельно

резонансному контуру СР

LР

, причем

заземляемый

вывод приборов — к шине, связанной с

отсосом. Для исключения ложных

параллельных

цепей в точках а

и

б

схемы

СУ (рис. 4.34) разрывают цепи, отсоединяя

шины или провода.

Снимают заземление в точках 2,

5, 6, 7 и предохранитель

FU1

и включают переключатель S1.

Таким образом, минусовая шина и

подключенные к ней приборы на время

настройки

заземлены только в одной точке 3

в

месте подключения отсоса.

Изменяют

плавно частоту генератора и по

максимальному показанию лампового

вольтметра

находят частоту резонанса тока

фильтр-пробки. Изменением индуктивности

LР

добиваются, чтобы эта частота была

равна 300 Гц. Если изменением индуктивности

LР

не удастся настроить фильтр-пробку на

требуемую частоту резонанса токов, то

заменяют

конденсатор

СР

на

другой, с более подходящей емкостью.

После настройки фильтр-пробки

на резонанс токов при частоте 300 Гц,

плавно увеличивая частоту генератора,

определяют частоту резонанса напряжения

fРН

по минимальному показанию лампового

вольтметра.

Частоту

резонанса напряжения между индуктивностью

реактора и емкостью параллельной

части (частота среза) апериодических

СУ принимают равной 60—68 Гц. Настройку

сглаживающего устройства производят

так же, как второе звено двухзвенного

резонансно-апериодического

СУ Западно-Сибирской дороги. Однако

чаще всего настройка не требуется, т.к.

достаточно измерить индуктивность

реактора и суммарную емкость

![]()

Рис. 4.34. Схема настройки

фильтр-пробки сглаживающего

устройства ЦНИИ МПС:

1—7 — места установки заземлений;

FU1 — предохранитель сглаживающего устройства;

FU2 — предохранитель киловольтметра; R—резистор;

LрСр—фильтр-пробка; СрLр;

C1L1—C6L6—резонансные контуры;

pV — ламиновый вольтметр;

pN — электронный осциллограф;

G — звуковой генератор;

RД—добавочное сопротивление;

ТА — трансформатор тока

конденсатора, после чего по формуле резонанса определить частоту среза и привести ее в соответствие с установленной частотой для данной тяговой подстанции включением соответствующего количества конденсаторов.