- •Часть I. Организация эксплуатации 5

- •Глава I. Организация обслуживания устройств 5

- •Глава II. Надежность работы устройств электроснабжения 36

- •Глава III. Обеспечение безопасности работ в электроустановках и правила применения средств защиты 71

- •Часть II. Эксплуатация и ремонт электрооборудования устройств электроснабжения 98

- •Глава IV. Эксплуатация и ремонт электрооборудования 98

- •Глава V. Техническое обслуживание и ремонт контактной сети 240

- •Глава VI. Капитальный ремонт контактной сети 330

- •Введение

- •1.2. Организация управления дистанцией электроснабжения

- •1.3. Тяговые подстанции

- •1.4. Районы контактной сети

- •1.5. Ремонтно-ревизионные участки, районы электроснабжения, электротехнические лаборатории и мастерские

- •1.6. Диспетчерская система руководства устройствами электрификации и энергетики

- •1.7. Техническая документация и отчетность

- •1.8. Планово-предупредительные ремонты

- •1.9. Типовые нормы времени и технологические карты на обслуживание и ремонт устройств электроснабжения

- •Нормативы времени на оперативные переключения

- •Глава II. Надежность работы устройств электроснабжения

- •2.1. Методы оперативного обслуживания тяговых подстанций

- •2.2. Права и обязанности оперативного персонала тяговых подстанций

- •2.3. Подготовка дистанции электроснабжения к работе в зимних условиях

- •2.4. Износ контактных проводов и меры его уменьшения

- •Сведения об износе контактного провода в эчк -____ , эч -____ ______________________ж. Д. По измерениям 20 ____ г.

- •Сведения об удельном износе контактного провода на перегонах и главных путях станций по дистанции

- •Электроснабжения ж. Д. За период

- •2.5. Борьба с пережогами проводов

- •2.6. Работа оперативного персонала при ликвидации аварии на тяговой подстанции

- •Глава III. Обеспечение безопасности работ в электроустановках и правила применения средств защиты

- •3.1. Наряд-допуск — основной документ на производство работ в электроустановках

- •Указания по заполнению наряда-допуска

- •Особенности заполнения наряда-допуска формы эу-115

- •3.2. Организационные и технические мероприятия по обеспечению безопасности выполнения работ

- •Организационные мероприятия

- •Технические мероприятия

- •3.3. Правила пользования и нормы комплектования средствами защиты

- •Выбор сечения заземляющих проводников

- •3.4. Порядок хранения и учета средств защиты

- •Журнал для учета и содержания средств защиты (рекомендуемая форма)

- •4.2. Осмотр и текущий ремонт силовых трансформаторов

- •4.3. Профилактические и послеремонтные испытания силовых трансформаторов

- •4.4. Средний и капитальный ремонты силовых трансформаторов

- •4.5. Осмотр и текущий ремонт высоковольтных выключателей переменного тока Масляные выключатели

- •Механический ресурс масляных выключателей

- •Вакуумные выключатели

- •Механический и коммутационный ресурс вакуумных выключателей

- •4.6. Методы анализа, регенерации и очистки трансформаторного масла

- •4.7. Испытания высоковольтных выключателей переменного тока

- •4.8. Осмотр и текущий ремонт быстродействующих выключателей постоянного тока

- •4.9. Испытания и настройка быстродействующих выключателей постоянного тока

- •4.10. Осмотр, ремонт и испытания преобразователей

- •Допустимые значения тепловых сопротивлений штыревых вентилей

- •4.11. Осмотр, ремонт и испытания сглаживающих устройств

- •4.12. Обслуживание, ремонт и испытания измерительных трансформаторов

- •4.13.Техническое обслуживание аккумуляторных батарей

- •4.14. Текущий ремонт аккумуляторных батарей

- •4.15. Текущий ремонт и испытания разъединителей

- •4.16. Текущий ремонт и испытания разрядников

- •4.17. Техническое обслуживание устройств релейной защиты

- •4.18. Контроль нагрева контактных соединений

- •Технические характеристики «Thermopoint 90»

- •4.19. Монтаж, испытания и ремонт заземляющих устройств

- •Глава V. Техническое обслуживание и ремонт контактной сети

- •5.1. Организация эксплуатации и ремонта контактной сети и линий электропередач

- •5.2. Взаимодействие контактной сети и токоприемника

- •5.3. Методы контроля состояния токоприемников

- •5.4. Объезды, обходы и осмотры контактной подвески

- •5.5. Повреждения и диагностировка изоляторов контактной подвески

- •5.6. Балльная оценка состояния контактной сети

- •5.7. Текущее содержание и проверка пунктов группировки парков стыкования

- •5.8. Верховое обследование, регулировка и ремонт контактной подвески

- •5.9. Проверка состояния, регулировка и ремонт секционного изолятора и изолирующего сопряжения анкерных участков

- •5.10. Проверка состояния, регулировка и ремонт воздушной стрелки

- •5.11. Проверка состояния и ремонт заземлений опор контактной сети

- •5.12. Комбинирование работы без снятия напряжения с контактной подвески

- •5.13. Эксплуатация воздушных линий электропередачи напряжением до 10 кВ

- •5.14. Ремонт, воздушных линий напряжением до 10 кВ

- •5.15. Обслуживание и ремонт кабельных линий

- •5.16. Испытания и определение мест повреждения кабеля

- •Глава VI. Капитальный ремонт контактной сети

- •6.1. Организация капитального ремонта

- •Сроки службы основных устройств контактной сети

- •6.2. Монтаж вставки в контактный провод

- •6.3. Замена контактного провода

- •6.4. Замена несущего троса

- •6.5. Восстановление контактной сети

- •Приложение 1

- •Приложение 2

- •Перечень обязательной оперативно-технической

- •Документации

- •А. На энергодиспетчерском пункте

- •Б. На тяговых подстанциях

- •1. Общая документация

- •2. Специальная документация на тяговых подстанциях

- •В. Ремонтно-ревизионного участка

- •Д. На дежурном пункте района электроснабжения

- •Приложение 3

- •Наряд-допуск № для работы в электроустановках

- •Приложение 4

- •Список литературы

4.9. Испытания и настройка быстродействующих выключателей постоянного тока

Испытания быстродействующего выключателя проводятся не реже одного раза в год бригадой в составе электромеханика и электромонтера тяговой подстанции 5-го разряда и включают в себя следующие операции.

Таблица 4.10

Испытательные напряжения промышленной частоты для изоляции быстродействующих выключателей

-

Характер испытаний

Норма, кВ

АБ-2/4,

ВАБ-28,

АБ-2/3

ВАБ-43

Испытания между:

включающей, держащей катушками и быстродествующим

приводом

10,5

10,5

разомкнутыми главными контактами при открытой камере

10,5

10,5

разомкнутыми главными контактами при закрытой камере

8,4

8,4

быстродействующим приводом и «землей»

—

10,5

блок-контактами и быстродействующим приводом

10,5

10,5

разомкнутыми блок-контактами

—

2,1

опорными изоляторами и «землей»

24,0

24,0

Испытания повышенным напряжением проводятся согласно Инструкции [6] повышенным напряжением переменного тока частотой 50 Гц в течение 1 мин. Нормы испытательных напряжений указаны в табл. 4.10.

При испытаниях опорных изоляторов проверяют маркировку проводов, присоединенных к катушкам и блок-контактам выключателя, и отсоединяют все провода. Вводы включающей и держащей катушек, а также подвижный и неподвижный контакты закорачивают между собой и на них подают испытательное напряжение. Нижние фланцы изоляторов должны быть заземлены.

При таком порядке испытаний опорных изоляторов не исключены случаи изменения полярности выключателя и неправильного включения блок-контактов при подсоединении проводов, поэтому испытания опорных изоляторов значительно упрощают, испытывая их по частям. Для этого корпус выключателя заземляют, средние части каждого опорного изолятора обматывают витком медной гибкой проволоки, объединяют между собой и на них подают напряжение, равное половине испытательного.

Опорные изоляторы испытывают также при испытании изоляции подвижного контакта при заземленных катушках выключателя, но испытательное напряжение при этом составляет всего лишь 10 кВ. Учитывая, что пробой опорной изоляции выключателя, как правило, приносит значительно меньший ущерб, чем пробой держащей или включающей катушек, следовало бы считать достаточным испытание опорной изоляции напряжением, не превышающим испытательное напряжение подвижного контакта при заземленных включающей и держащей катушках.

При испытании изоляции выключателя относительно цепей вторичной коммутации неподвижного контакта при открытой камере заземляют гибким медным проводом МГГ неподвижный контакт и выводы держащей катушки, после чего присоединяют вывод испытательного аппарата к подвижному контакту, снимают с него защитное заземление и подают напряжение 10 кВ в течение 1 мин. Затем отключают испытательное напряжение, а вывод испытательного аппарата и подвижной контакт выключателя заземляют.

При испытании изоляции контактов при закрытой камере сначала опускают камеру. Затем снимают заземление с подвижного контакта и подают напряжение 8,4 кВ промышленной частоты испытательным аппаратом в течение 1 мин, после чего отключают испытательное напряжение и устанавливают заземление на подвижный контакт. Присоединяют вывод испытательного аппарата к токопроводу реле дифференциального шунтового (РДШ), снимают заземление с шины, где включено реле РДШ, и

подают испытательное напряжение. По окончании испытания отключают напряжение, устанавливают заземление на шины и вывод испытательного аппарата.

При испытаниях выключателей повышенным напряжением промышленной частоты токи утечки не нормируются. Выключатель считается выдержавшим испытание, если за время испытаний не наблюдалось пробоев и перекрытий изоляции, сильного коронирования, роста и колебаний тока утечки, а на испытательной установке не было посадок напряжений и при ощупывании изоляции после испытаний не были обнаружены местные нагревы.

После высоковольтных испытаний производят измерение сопротивления изоляции цепей в собранном виде мегаомметром на 1000 В. Выводы держащих и включающих катушек должны иметь надежную изоляцию, исключающую попадание высокого напряжения в цепи управления. Сопротивление изоляции вторичных цепей должно быть не меньше 1 МОм.

Измерения нажатия главных и дугогасительных контактов, а также измерение лимитирующих зазоров приведены в предыдущем параграфе.

Измерение тока держащей катушки выключателя выполняют при отсоединенном конце держащей катушки на клеммной сборке и включенном в рассечку амперметром. Одновременно вольтметром измеряют напряжение на шинах аккумуляторной батареи. Замеры проводят при напряжении 80 и 100 % от UHOM, при этом убеждаются в надежной работе включающего механизма. Ток держащей катушки выключателя ВАБ-43/1-4000/30-Л УХЛ-4 должен быть равен 0,22 ± 0,02 А.

Для измерения площади прилегания якоря к магнитопроводу закладывают между якорем и полюсом лист чистой и копировальной бумаги. После включения и отключения выключателя на чистом листе остается отпечаток поверхности соприкосновения якоря и полюса. Если она составляет 60—70 % общей поверхности, необходимо притирать контакты.

Настройка выключателя на ток отключения является заключительным этапом его профилактических испытаний и производится лишь после приведения в норму всех его механических и электрических характеристик. Для исключения погрешности от изменения тока держащей катушки при ее нагреве необходимо перед настройкой прогреть держащую катушку номинальным током в течение 2 ч.

Настройку выключателей рекомендуется производить, как правило, прямым методом, т.е. путем прогрузки его силовой цепи током, равным току срабатывания выключателя. Он дает хорошую точность настройки выключателя и, кроме того, в большей степени характеризует правильность его полярности.

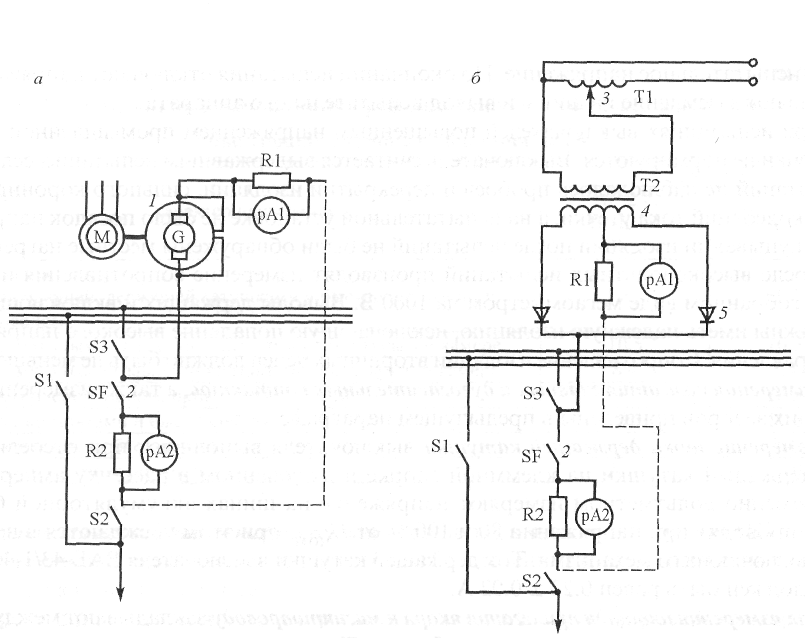

Для настройки выключателей собирают либо шестипульсовую схему выпрямления, которая применяется для настройки выключателей тяговых подстанций с такой же схемой выпрямления, либо схему с низковольтными многоамперными агрегатами 12-пульсового выпрямления или с такими же вращающимися генераторами постоянного тока, например, типа АНД-2500/5000 (рис. 4,24, а) или с опытными агрегатами завода ВЭИ (на подстанциях с 12-пульсовыми схемами выпрямления) (рис. 4.24, б).

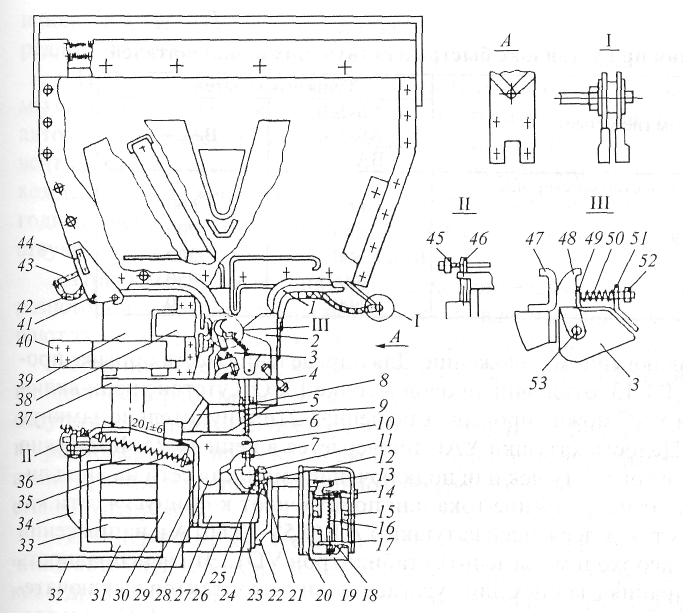

Настройку начинают с проверки величины тока держащей катушки и, при необходимости, регулировки ее до величины 0,5—0,01 А. Калибровку этой уставки проводят изменением положения магнитного шунта 34 (рис. 4.25). Для этого вынимают винт 45, а магнитный шунт поднимают в крайнее верхнее положение. При этом увеличивается магнитное сопротивление левой части магнитопровода, поэтому магнитный поток, проходящий через магнитный шунт, уменьшается, а проходящий по основной магнитной цепи — увеличивается; соответственно ток уставки срабатывания становится больше. Положение магнитного шунта изменяют, вращая шпильку 46.

После этого выключатель включают и регулируют усилие натяжения отключающих пружин 35 до значений 286—500 Н (что соответствует длине растянутой пружины / = 209+9 мм), добиваясь отключения выключателя при токе главной цепи 5000—5500 А. При необходимости изменяют величину держащего тока в пределах 0,5—0,55 А.

Рис. 4.24. Испытания быстродействующих выключателей многоамперным генератором постоянного тока

(а) и низковольтной выпрямительной установкой ЦЭ МПС (б):

1 — двигатель-генератор АНД — 2500/5000; 2 — быстродействующий выключатель; 3 — автотрансформатор; 4 — трансформатор; 5 — полупроводниковые выпрямители

Чтобы окончательно отрегулировать отключение выключателя на требуемый ток уставки, постепенно перемещают магнитный шунт вниз и каждый раз проверяют величину тока срабатывания. Затем закрепляют магнитный шунт в требуемом положении и наносят на шкалу величину уставки.

Для выбранного значения тока уставки необходимо определить ток в катушке управления 27. Для этого отключают ток главной цепи, подают в катушку управления ток обратной полярности включающему току и строят калибровочную кривую, проверяя ее в дальнейшем не реже 2 раз в год.

В заключение производят 10 контрольных включений и отключений приработочного цикла с помощью станции управления, обращая внимание на то, чтобы защелка 12 механизма свободного расцепления четко сбивалась, а якорь 24 до упора притягивался к сердечнику 23, свободно вращаясь на оси.

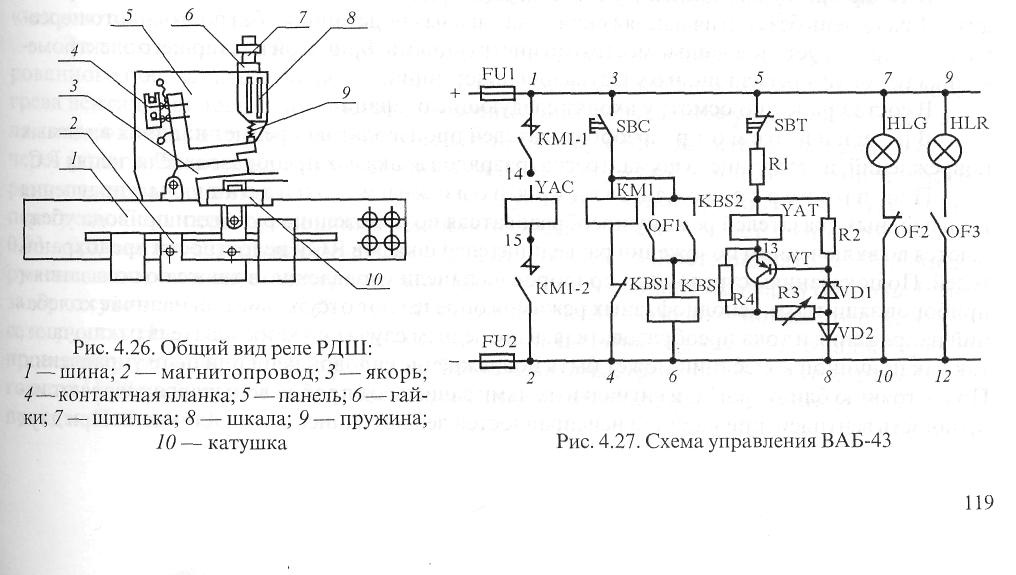

Значительно проще проводится калибровка тока уставки у быстродействующего выключателя ВАБ-49. Здесь проверяется ток уставки реле РДШ (рис. 4.26) путем про-грузки главным током. Предварительно для диапазона уставок 2400—6000 А устанавливают ориентировочную величину рабочего зазора = 4 мм путем изменения положения контактной планки. Затем растягивают пружину 9 с помощью гайки 6 до упора и отпускают ее на 5 мм. Перемещая планку 4, добиваются максимальной уставки в заданном диапазоне. После этого делают на шкале 8 первую отметку, закрепив планку. Весь диапазон уставок получают, уменьшая длину пружины и делая отметки на шкале. Момент срабатывания реле фиксируют по размыканию контактов с помощью лампы на напряжение 12В. Гайку 6 зашплинтовывают.

Уставки срабатывания выключателей выбирают таким образом, чтобы обеспечивалось надежное отключение при КЗ в наиболее удаленной точке при нормальной и вынужденной схемах питания контактной сети (в случае вывода из работы поста секционирования или одной смежной подстанции).

Рис. 4.25. Полюс выключателя ВАБ-43 с камерой:

7, 22, 57 — скобы; 2 — экран; 3 — контакт подвижный; 4, 7—упоры; 5 — связь гибкая; 6—пружина; 8,18, 52 — гайки; 9, 13 — тяги; 10, 25, 53 — оси; 77,14 — рычаги; 72 — защелка; 75 — блок-контакты; 16, 21, 50 — пружины; 17, 19 — экраны; 20 — панель; 23, 26—сердечники; 24, 28 — якорь;27—катушка управления; 29 — виток размагничивающий; 30 — шунт индуктивный; 31 — брус нижний; 32, 40 — шины; 33 — катушка; 34 — шунт магнитный; 55 — пружины отключающие; 36 — брус верхний; 37— панель; 38 — полюса магнитного дутья; 39 — контакт неподвижный; 41 — ось; 42 — связь гибкая; 43, 47— рога; 44 — подшипник; 45 — винт; 46—шпилька; 48 — контакт дугогасительный; 49 — связь гибкая; /, II, III—разрезы

Для исключения перебросов дуги на заземленные конструкции должны быть выдержаны расстояния, приведенные в табл. 4.11.

Возможные неисправности в электрической схеме выключателя ВАБ-43 и методы их устранения, как правило, индивидуальны. Чаще всего причиной неисправностей является обрыв цепи держащей катушки YAT (рис 4.27). В этом случае выключатель включается, но

Таблица 4.11

Допустимые расстояния при установке быстродействующих выключателей

Расстояние, мм (не менее) |

Типы выключателей |

|

АБ-2/3, АБ-2/4, ВАБ-28 |

ВАБ-43 |

|

От камеры до заземленных частей со стороны: подвижного контакта неподвижного контакта боковой стороны от верха камеры Между выключателями |

600 400 500 1000 600 |

600 700 500 850 600 |

не удерживается во включенном положении. Для определения места обрыва проверяют цепи 1-13; 3-13; 5-13; R1-13, отключив провод в точке 13. Отсутствие цепи включающей катушки управления YAC можно проверить по цепи: 1-2 (принудительно замкнув контакты КМ1-1 и КМ1-2). Целость катушки YAC проверяется в цепи 14-15. Возможно несогласованное направление тока катушек или подключение «минуса» сети на анод диода VD2. Тогда согласовывают направление тока или подключают к «минусу» сети катод диода VD2. При больших токах держащей катушки YAT (0,55—0,60) А и напряжении более номинального на 10 % необходимо заменить стабилитрон VD1. Эта неисправность возникает и по причине затирания главных или дугогасительных контактов выключателя, которое следует устранить. Возможно исчезновение зазора 1 (см. рис. 4.23, а) и требуется его регулировка. Если ток держащей катушки больше 0,6 А и не поддается регулированию, необходимо заменить транзистор VT (см. рис. 4.27). Когда выключатель не отключается от тока, большего, чем ток уставки, требуется согласовать полярность цепей управления и главной цепи.

Механические неисправности и способы их устранения можно найти в техническом описании и инструкции по эксплуатации быстродействующих выключателей. Они практически сводятся к большому предварительному усилию сжатия контактной пружины главного контакта, которое необходимо проверить и отрегулировать. Кроме того, необходимо отрегулировать зазоры и восстановить смазку трущихся частей (см. п. 4.8).