- •Часть I. Организация эксплуатации 5

- •Глава I. Организация обслуживания устройств 5

- •Глава II. Надежность работы устройств электроснабжения 36

- •Глава III. Обеспечение безопасности работ в электроустановках и правила применения средств защиты 71

- •Часть II. Эксплуатация и ремонт электрооборудования устройств электроснабжения 98

- •Глава IV. Эксплуатация и ремонт электрооборудования 98

- •Глава V. Техническое обслуживание и ремонт контактной сети 240

- •Глава VI. Капитальный ремонт контактной сети 330

- •Введение

- •1.2. Организация управления дистанцией электроснабжения

- •1.3. Тяговые подстанции

- •1.4. Районы контактной сети

- •1.5. Ремонтно-ревизионные участки, районы электроснабжения, электротехнические лаборатории и мастерские

- •1.6. Диспетчерская система руководства устройствами электрификации и энергетики

- •1.7. Техническая документация и отчетность

- •1.8. Планово-предупредительные ремонты

- •1.9. Типовые нормы времени и технологические карты на обслуживание и ремонт устройств электроснабжения

- •Нормативы времени на оперативные переключения

- •Глава II. Надежность работы устройств электроснабжения

- •2.1. Методы оперативного обслуживания тяговых подстанций

- •2.2. Права и обязанности оперативного персонала тяговых подстанций

- •2.3. Подготовка дистанции электроснабжения к работе в зимних условиях

- •2.4. Износ контактных проводов и меры его уменьшения

- •Сведения об износе контактного провода в эчк -____ , эч -____ ______________________ж. Д. По измерениям 20 ____ г.

- •Сведения об удельном износе контактного провода на перегонах и главных путях станций по дистанции

- •Электроснабжения ж. Д. За период

- •2.5. Борьба с пережогами проводов

- •2.6. Работа оперативного персонала при ликвидации аварии на тяговой подстанции

- •Глава III. Обеспечение безопасности работ в электроустановках и правила применения средств защиты

- •3.1. Наряд-допуск — основной документ на производство работ в электроустановках

- •Указания по заполнению наряда-допуска

- •Особенности заполнения наряда-допуска формы эу-115

- •3.2. Организационные и технические мероприятия по обеспечению безопасности выполнения работ

- •Организационные мероприятия

- •Технические мероприятия

- •3.3. Правила пользования и нормы комплектования средствами защиты

- •Выбор сечения заземляющих проводников

- •3.4. Порядок хранения и учета средств защиты

- •Журнал для учета и содержания средств защиты (рекомендуемая форма)

- •4.2. Осмотр и текущий ремонт силовых трансформаторов

- •4.3. Профилактические и послеремонтные испытания силовых трансформаторов

- •4.4. Средний и капитальный ремонты силовых трансформаторов

- •4.5. Осмотр и текущий ремонт высоковольтных выключателей переменного тока Масляные выключатели

- •Механический ресурс масляных выключателей

- •Вакуумные выключатели

- •Механический и коммутационный ресурс вакуумных выключателей

- •4.6. Методы анализа, регенерации и очистки трансформаторного масла

- •4.7. Испытания высоковольтных выключателей переменного тока

- •4.8. Осмотр и текущий ремонт быстродействующих выключателей постоянного тока

- •4.9. Испытания и настройка быстродействующих выключателей постоянного тока

- •4.10. Осмотр, ремонт и испытания преобразователей

- •Допустимые значения тепловых сопротивлений штыревых вентилей

- •4.11. Осмотр, ремонт и испытания сглаживающих устройств

- •4.12. Обслуживание, ремонт и испытания измерительных трансформаторов

- •4.13.Техническое обслуживание аккумуляторных батарей

- •4.14. Текущий ремонт аккумуляторных батарей

- •4.15. Текущий ремонт и испытания разъединителей

- •4.16. Текущий ремонт и испытания разрядников

- •4.17. Техническое обслуживание устройств релейной защиты

- •4.18. Контроль нагрева контактных соединений

- •Технические характеристики «Thermopoint 90»

- •4.19. Монтаж, испытания и ремонт заземляющих устройств

- •Глава V. Техническое обслуживание и ремонт контактной сети

- •5.1. Организация эксплуатации и ремонта контактной сети и линий электропередач

- •5.2. Взаимодействие контактной сети и токоприемника

- •5.3. Методы контроля состояния токоприемников

- •5.4. Объезды, обходы и осмотры контактной подвески

- •5.5. Повреждения и диагностировка изоляторов контактной подвески

- •5.6. Балльная оценка состояния контактной сети

- •5.7. Текущее содержание и проверка пунктов группировки парков стыкования

- •5.8. Верховое обследование, регулировка и ремонт контактной подвески

- •5.9. Проверка состояния, регулировка и ремонт секционного изолятора и изолирующего сопряжения анкерных участков

- •5.10. Проверка состояния, регулировка и ремонт воздушной стрелки

- •5.11. Проверка состояния и ремонт заземлений опор контактной сети

- •5.12. Комбинирование работы без снятия напряжения с контактной подвески

- •5.13. Эксплуатация воздушных линий электропередачи напряжением до 10 кВ

- •5.14. Ремонт, воздушных линий напряжением до 10 кВ

- •5.15. Обслуживание и ремонт кабельных линий

- •5.16. Испытания и определение мест повреждения кабеля

- •Глава VI. Капитальный ремонт контактной сети

- •6.1. Организация капитального ремонта

- •Сроки службы основных устройств контактной сети

- •6.2. Монтаж вставки в контактный провод

- •6.3. Замена контактного провода

- •6.4. Замена несущего троса

- •6.5. Восстановление контактной сети

- •Приложение 1

- •Приложение 2

- •Перечень обязательной оперативно-технической

- •Документации

- •А. На энергодиспетчерском пункте

- •Б. На тяговых подстанциях

- •1. Общая документация

- •2. Специальная документация на тяговых подстанциях

- •В. Ремонтно-ревизионного участка

- •Д. На дежурном пункте района электроснабжения

- •Приложение 3

- •Наряд-допуск № для работы в электроустановках

- •Приложение 4

- •Список литературы

4.8. Осмотр и текущий ремонт быстродействующих выключателей постоянного тока

Быстродействующие автоматические выключатели, применяемые на тяговых подстанциях, являются основными аппаратами распределительных устройств постоянного тока напряжением 3,3 кВ. Одной из модификаций быстродействующих выключателей является ВАБ-43-4000/30-Л-У4, предназначенный для защиты установок и линий постоянного тока при КЗ и недопустимых перегрузках.

Осмотры выключателей на тяговых подстанциях с постоянным обслуживающим персоналом проводятся ежедневно при приеме смены, а без такого персонала — в сроки, утвержденные главным инженером ЭЧ, но не реже 1 раза в 10 дней. Такие осмотры проводятся без отключения выключателей; при этом проверяют внешнее состояние камер, отсутствие следов подгаров и перекрытий, исправность заземления, показания счетчика числа аварийных отключений, нагрузку (по килоамперметру) и соответствие сигнализации положению выключателей.

Дополнительно 1 раз в 3 месяца, а если нет срабатываний — через 3 месяца, а также через один месяц после ввода в эксплуатацию проводятся осмотры со снятием напряжения. Периодичность и объем осмотров могут быть изменены в зависимости от местных условий.

Для выключателей ВАБ-43, оборудованных устройствами для шунтирования реакторов, предусматривается также контроль технического состояния (КТС). Он выполняется через 1000 кА суммарного отключенного тока, который определяется по показаниям фиксатора-сумматора, а при его отсутствии исчисляется по формуле

![]()

где п — число автоматических отключений выключателя (по показаниям счетчика числа аварийных отключений);

Iуст — ток уставки выключателя, кА.

КТС включает в себя: визуальный контроль состояния выключателя и камеры; силовых, дугогасительных контактов и устья камер, болтовых соединений ошиновки, а также протирку частей выключателя и изоляторов. Помимо этого измеряют некоторые технические параметры и сравнивают их с табличными (допустимыми), приведенными в табл. 4.9. При выполнении КТС не разрешается изменять механические параметры, регулировать выключатель.

Текущий ремонт проводится через каждые 3000 кА полного суммированного отключенного тока бригадой, состоящей из двух человек, и включает в себя следующие операции.

Очистку частей выключателя и изоляторов салфеткой и пылесосом, протирку ошиновки и удаление излишков смазочного материала салфеткой, смоченной бензином или уайт-спиритом, выполняют перед началом ремонта.

При осмотре вторичных цепе и, заземлений и реле убеждаются в надежности и правильности электрических соединений и проверяют достаточность расстояния от цепей вторичной коммутации до частей, находящихся под высоким напряжением. Приводят в порядок крепление проводов на клеммных сборках, коммутаторе, станции управления. Проверяют легкость хода тяги и нажатие контактов коммутатора при отключенном и включенном положении выключателя; надежность болтовых или сварных соединений опорной конструкции. Обследуют состояние металлического кожуха, закрывающего коммутатор, клеммную сборку выключателя и тягу коммутатора, а также контура заземления.

Таблица 4.9

№ п/п |

Наименование параметров |

Пределы допустимых значений |

|

после ремонта |

до ремонта |

||

1 |

Нажатие главных контактов, кгс |

32—36 |

25 — 45 |

2 |

Нажатие дугогасительных контактов, кгс |

12—14 |

5 — 20 |

3 |

Провал главного контакта ( 1), мм |

2 – 2,4 |

0,5—3,0 |

4 |

Провал дугогасительного контакта (2 ), мм |

1,8—3,0 |

1,0—3,5 |

5 |

Зазор между дугогасительными контактами и рогом в предвклю-ченном положении (6), мм |

4,0—4,5 |

2—5 |

6 |

Зазор между главными контактами (7), мм |

18—20 |

12—26 |

7 |

Зазор между подвижными контактами и упором (8), мм |

1—4 |

|

8 |

Суммарный зазор между шейками оси и торцами пазов в рычаге якоря (3), мм |

1—8 |

|

9 |

Свободный ход тяги блок — контактов(10), мм |

1,5—2,5 |

|

10 |

Площадь прилегания главных контактов, % |

70 |

|

11 |

Площадь прилегания якоря к магнитопроводу, % |

70 |

|

12 |

Натяг отключающих пружин, кгс |

30—50 |

|

13 |

Длина отключающих пружин во включенном положении выключателя, мм |

195—205 |

|

14 |

Время между замыканиями замыкающего блок — контакта и замыканием главных контактов выключателя, мс |

200—280 |

|

Измеряют целостность и болтовые соединения ошиновки и выключателя; исправность диодов, обеспечивающих нужное направление тока в цепи держащих катушек. Измеряют мегаомметром сопротивление изоляции цепей вторичной коммутации выключателя. Оно должно быть не менее 5 МОм.

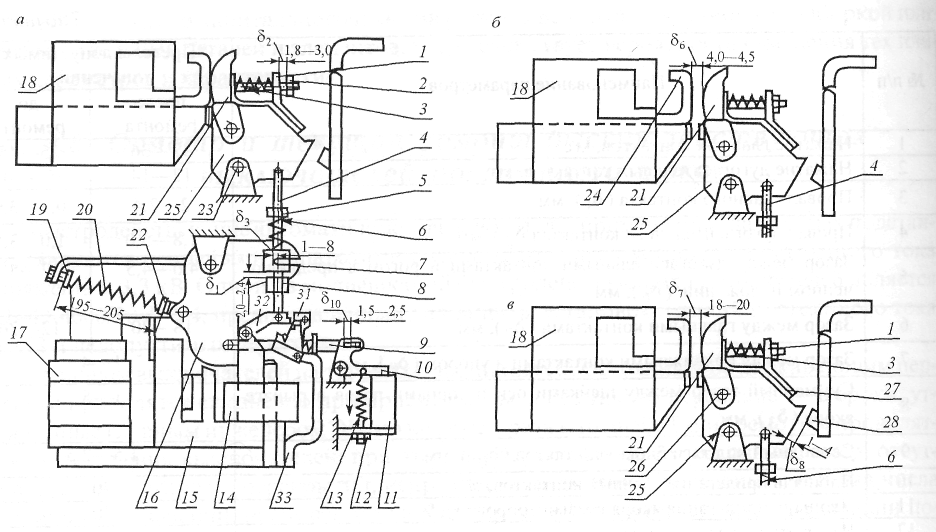

При измерении лимитирующих зазоров сначала замеряют провал главных (1) и дугогасительных (2) контактов (рис. 4.23, а). Предварительно проверяют при отключенном положении выключателя крепление гибкой связи 27 к дугогасительному контакту 21. Если крепление ослабло, то снимают скобу 1, пружину 3 и затягивают гайку, крепящую гибкую связь к дугогасительному контакту (рис. 4.23, в). Включают выключатель и замеряют зазор 2. Он должен быть равен 1,8—3,0мм (см. рис. 4.23, а). Зазоры 1 и 2 проверяются после определения нажатия дугогасительного контакта. Динамометром оттягивают контакт за гайку 2 и в момент равновесия, который определяется по погасанию лампочки, питающейся от источника напряжением 12В, включенной в цепь дугогасительного контакта, замеряют нажатие. Оно регулируется перемещением скобы 1. Зазор 1 должен быть равен 2,0—2,4 мм. При необходимости его регулируют и тщательно контрят упор 8. Замеряют длину пружины 20: L = 195—205 мм.

Зазор между дугогасительным контактом и рогом 6 — зазор свободного расцепления — должен быть равен 4,0—4,5 мм (рис. 4.3, б). Он замеряется в предвключенном положении, которое достигается включением выключателя до того момента, когда подвижный контакт останавливается рычагом 32 и защелкой 31 (см. рис. 4.23, а), т.е. когда защелка не срывается. Если защелка срывается, то поднимают скобу 33 или отключают выключатель, вынимают ось, связывающую подвижный контакт 25 с тягой 4. Отводят тягу от подвижного контакта и регулируют ее длину.

Регулировка этого зазора очень важна, т.к. механизм свободного расцепления обеспечивает готовность выключателя к быстрому отключению, если в цепи сохранился аварийный режим в момент включения.

Переводят выключатель в отключенное положение (см. рис. 4.23, в), устанавливают зазор 8 = 1—4 мм. Закрепляют гайкой упор 8 и проверяют зазор 7 = 18—20 мм. Сжимая

контактную пружину 6, регулируют нажатие главных контактов. Оно должно быть 32—36 кгс. Зацепляют динамометр за шнур, пропущенный через отверстие в подвижном контакте и перед измерением нажатия несколько раз оттягивают на 2-3 мм подвижный контакт. Следует знать, что контактное нажатие, измеренное без предварительного оттягивания контакта непосредственно после включения выключателя, может быть несколько больше.

Закрывают чистой салфеткой катушки и магнитопроводы (во избежание загрязнения во время чистки контактов). При наличии на контактах наплывов меди или подгаров удаляют их плоским напильником, предварительно сняв слой окиси и грязи. Если на контактах появилась рабочая площадка шириной 10—12 мм, то им необходимо придать первоначальную форму. Замена главных контактов выполняется при обгаре серебрянных накладок на 2 мм от первоначального состояния или при выгорании 1/3 площади контакта.

Дугогасительные контакты меняются при обгаре по толщине на 3 мм каждый. Рог неподвижного контакта и прокладки зачищают шлифовальной шкуркой. Снимают отпечатки главных контактов. Для этого при разомкнутых контактах прикладывают к неподвижному контакту полоску бумаги вместе с копировальной, затем включают выключатель. При последующем отключении выключателя извлекают полоску бумаги, на которой останутся следы контактов. Площадь соприкосновения главных контактов должна быть не менее 70 %.

Замеры суммарных зазоров между шейками оси и торцами в рычаге якоря 3 и свободного хода тяги блок-контактов 10 проводят во включенном положении выключателя.

Замеряют линейкой или штангенциркулем зазоры 3 и 10 (см. рис. 4.23, а). Зазор 3 должен быть 1—8 мм, а 10= 1,5—2,5 мм. При необходимости регулируют блок-контакты с установленной тягой 9. Гайками 12 растягивают пружину 13 настолько, чтобы рычаг 10 четко переключал блок-контакты. После этого дополнительно растягивают пружину 13 еще на 4 мм и регулируют длину тяги 9 так, чтобы во включенном положении выключателя она имела свободный ход.

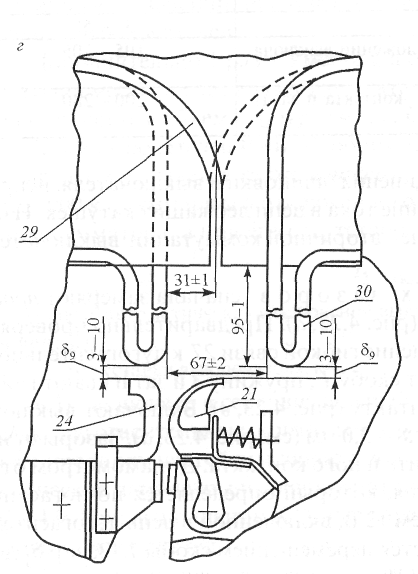

Осмотр, чистку и разборку дугогасительной камеры производят по необходимости. При этом проверяют целостность и исправность вставки устья камеры; состояние рогов, щек камеры, фибровых экранов, центральных перегородок. V-образные перегородки заменяют при наличии больших трещин и сколов V-образного паза, а фибровые экраны — при больших деформациях и подгарах. Также подлежат замене щеки камеры, если имеются изломы и сварившиеся жалюзи. По темному следу на лабиринтных перегородках определяют правильность развития электрической дуги в камере, в противном случае устраняют неравномерность зазоров или другую неисправность. Острым клинышком из твердого дерева очищают внутреннюю поверхность камеры, удаляют капли меди, жидкого стекла и другие шероховатости. Проверяют зазор 9 между дугогасительным контактом и рогом (рис. 4.23, г), для чего снимают с выключателя один из полюсов магнитного дутья и соответствующий ему экран и устанавливают камеру без щек на выключатель, который должен находиться в предвключенном положении. Замеряют зазор 9, который должен быть равен 3—10 мм; если он меньше нормы — подпиливают дугогасительный контакт 21 или рог 24, если больше — снимают камеру, ослабляют крепеж в верхней части, регулируют положение рогов 30, затягивают крепеж, устанавливают камеру на выключатель и снова замеряют зазор 9.

Смазку трущихся частей выключателя производят смазкой ЦИАТИМ-203. Особое внимание обращают при этом на смазку плоскости соприкосновения якоря и сердечника, места касания защелки и рычага. Предварительно все места смазки протирают чистой ветошью. Опробывают дистанционное управление включением выключателя; затем имитируют его автоматическое отключение, создав зазор между якорем и стержнем магнитопровода, и отсчитывают по секундомеру время, через которое произошло повторное включение. Аналогично вызывают повторное отключение выключателя и убеждаются в его блокировке при однократном автоматическом повторном включении (АПВ) и правильной работе аварийной сигнализации. Фидерные выключатели главных путей должны иметь однократное АПВ с выдержкой времени 6 с, если подвижной состав оборудован минимальной защитой, и 10—12с — в остальных случаях.