- •Занятие №15 экстремальные состояния Основные учебные вопросы:

- •1. Общая характеристика экстремальных состояний, отличие их от терминальных состояний. Условия, способствующие возникновению экстремальных состояний.

- •2. Шок, определение понятия. Виды шока. Патогенез шоковых состояний. Сходство и различия отдельных видов шока.

- •3. Характеристика основных компонентов шока: расстройств регуляции, макро- и микроциркуляции, метаболизма. Механизм и патогенетическая оценка и шунтирования кровотока, централизация кровообращения.

- •4. Стадии шока, функциональные и структурные нарушения на разных стадиях шока. Необратимые изменения при шоке.

- •5. Значение функционального состояния и реактивных свойств организма для исхода шока. Патофизиологические основы профилактики и терапии шока. (самостоятельно)

- •Нейроэндокринное звено стадии адаптации шока

- •Гемодинамическое звено стадии адаптации шока

- •6. Понятие о синдроме длительного раздавливания. Этиология и основные патогенетические механизмы развития.

- •Клиническая картина

- •Клинические формы

- •7. Коллапс: виды, причины, основные звенья патогенеза, проявления и последствия. Принципы терапии.

- •Факторы риска коллапса

- •Принципы терапии коллапса

- •8. Кома: виды, этиология, патогенез, стадии комы, нарушения функций организма. Принципы терапии.

- •1) Прекома

- •10. Защитно-приспособительное и патогенное значение стресса. Стресс и «общий адаптационный синдром». Понятие о «болезнях адаптации».

Факторы риска коллапса

Развитие коллапса в значительной мере зависит от ряда конкретных условий (факторы риска): • физических характеристик окружающей среды (низкая или высокая температура, уровень барометрического давления, влажности); • состояния организма (наличие или отсутствие какой-либо болезни, патологического процесса, психоэмоциональный статус и др.).

Указанные и другие условия могут как способствовать, так и препятствовать возникновению коллаптоидного характера, а также существенно влиять на тяжесть его течения и исходы.

Патогенез. Главным механизмом развития коллапса является снижение тонуса артериол и вен в результате действия инфекционных, токсических и гипоксических факторов на сосудистую стенку, сосудистые рецепторы или сосудодвигательный центр. При этом возникает несоответствие между объемом сосудистого русла (резко увеличивается) и ОЦК. Кровь депонируется в сосудах на периферии, венозный приток к сердцу уменьшается, снижается АД, развивается тахикардия, при этом сердце фактически сокращается вхолостую.

Другой механизм развития коллапса связан с истинным уменьшением ОЦК в результате кровопотери или обезвоживания. Кроме того, в зависимости от тонуса сосудов и клинических проявлений различают 3 разновидности коллапса: симпатикотонический, ваготонический и паралитический. Симпатикотонический коллапс характеризуется спазмом периферических сосудов, в результате чего кровь скапливается в полостях сердца и крупных магистральных сосудах. Спазм артериол приводит сначала к повышению систолического АД, которое в дальнейшем несколько снижается. Отмечаются выраженная тахикардия и бледность кожи.

Ваготонический коллапс сопровождается активным расширением артериол и артериовенозных анастомозов, резким падением АД и, как следствие, ишемией мозга. Чаще такой коллапс развивается при гипогликемической коме, анафилактическом шоке, обмороке, острой коронарной недостаточности. Паралитический коллапс возникает вследствие истощения регуляторных механизмов кровообращения при далеко зашедших патологических состояниях, когда капилляры пассивно расширяются и кровоток в них практически не осуществляется. Отмечаются значительное снижение АД, нитевидный пульс.

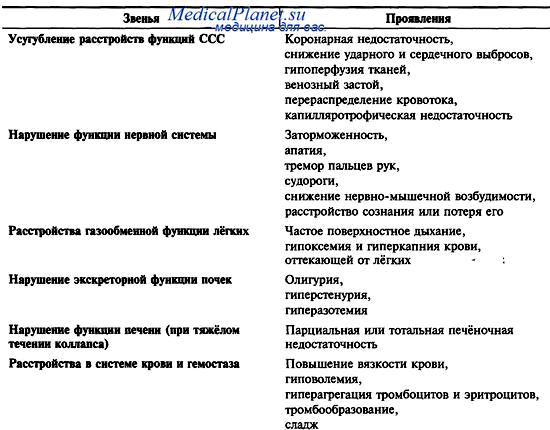

Основные звенья патогенеза и проявления коллапса приведены в таблице.

Таблица - Основные звенья патогенеза и общие проявления коллапса

• Нарушение функции ССС является инициальным и главным патогенетическим звеном коллапса и характеризуется неадекватностью кровоснабжения органов и тканей. Типичны следующие циркуляторные расстройства: - сниженные ударный и сердечный выбросы крови; - острая артериальная гипотензия; - венозная гиперемия; - перераспределение кровотока (депонирование крови в ёмкостных сосудах брюшной полости, лёгких, селезёнки и гипоперфузия мозга, сердца, других органов); - нарушения микроциркуляции крови и лимфы; - развитие капиллярно-трофической недостаточности.

• Расстройство функций нервной системы. Имеет важную патогенетическую значимость. Коллапс, как правило, сопровождают: - заторможенность; - апатия, безучастность к происходящему; - тремор пальцев рук; - иногда судороги; - гипорефлексия; - обморок при значительной гипоперфузии и гипоксии мозга.

Нарушения газообменной функции лёгких при коллапсе. Об этом свидетельствуют: - частое и поверхностное дыхание; - гипоксемия; - гиперкапнии в оттекающей от лёгких крови.

Расстройство экскреторной функции почек при коллапсе. Учитывая, что коллапс характеризуется острой системной артериальной гипотензиеи и в связи с этим — гипоперфузией почек, у пациентов часто выявляется: - олигурия; - гиперстенурия; - гиперазотемия.

Расстройства систем крови и гемостаза при коллапсе: - гиповолемия; - повышение вязкости крови (в связи с выходом её жидкой части через стенки сосудов, проницаемость которых в условиях гипоксии увеличена); - гиперагрегация тромбоцитов и эритроцитов; - образование тромбов; - развитие феномена сладжа.

Многие вышеописанные проявления коллапса обусловлены развитием гипоксии, вначале циркуляторной, а впоследствии смешанной (включая дыхательную, гемическую, тканевую, субстратную). При нарастании тяжести гипоксии могут развиться значительные расстройства жизнедеятельности организма, чреватые смертью.

Клиника.

Резко выраженная общая слабость (в связи с чем больной часто занимает горизонтальное положение тела с низко опущенной головой), головокружение, шум или звон в ушах, ухудшение зрения, жажда, зябкость или озноб, общая заторможенность, помутнение, но чаще сохранение сознания, иногда тошнота и даже рвота.

Объективно выявляют бледность кожи и слизистых оболочек, холодные конечности (особенно стопы и кисти). Отмечают тремор (мелкое дрожание) и иногда судорожное подрагивание пальцев рук.

Зрачки расширены, вяло реагируют на свет. Дыхание частое и поверхностное, не сопровождающееся чувством удушья. Отмечается тахикардия. Пульс слабого наполнения. Среднее АД снижено (обычно до величин ниже 70-60 мм рт.ст.).

Выявляют признаки коронарной недостаточности, генерализованные расстройства микроциркуляции, особенно усиленную адгезию и агрегацию эритроцитов и тромбоцитов, микротромбоз, увеличение гематокритного показателя, замедление кровотока в различных сосудах, развитие циркуляторной гипоксии и метаболического ацидоза. Отмечают олигурию или анурию.

Тяжесть коллапса, как правило, прямо зависит от степени снижения ОЦК, сердечного выброса, АД, ЦВД, ОПС и нарастания циркуляторной гипоксии и метаболического ацидоза. В течении коллапса, в отличие от шока, фазности не выявляют.