- •Занятие №15 экстремальные состояния Основные учебные вопросы:

- •1. Общая характеристика экстремальных состояний, отличие их от терминальных состояний. Условия, способствующие возникновению экстремальных состояний.

- •2. Шок, определение понятия. Виды шока. Патогенез шоковых состояний. Сходство и различия отдельных видов шока.

- •3. Характеристика основных компонентов шока: расстройств регуляции, макро- и микроциркуляции, метаболизма. Механизм и патогенетическая оценка и шунтирования кровотока, централизация кровообращения.

- •4. Стадии шока, функциональные и структурные нарушения на разных стадиях шока. Необратимые изменения при шоке.

- •5. Значение функционального состояния и реактивных свойств организма для исхода шока. Патофизиологические основы профилактики и терапии шока. (самостоятельно)

- •Нейроэндокринное звено стадии адаптации шока

- •Гемодинамическое звено стадии адаптации шока

- •6. Понятие о синдроме длительного раздавливания. Этиология и основные патогенетические механизмы развития.

- •Клиническая картина

- •Клинические формы

- •7. Коллапс: виды, причины, основные звенья патогенеза, проявления и последствия. Принципы терапии.

- •Факторы риска коллапса

- •Принципы терапии коллапса

- •8. Кома: виды, этиология, патогенез, стадии комы, нарушения функций организма. Принципы терапии.

- •1) Прекома

- •10. Защитно-приспособительное и патогенное значение стресса. Стресс и «общий адаптационный синдром». Понятие о «болезнях адаптации».

Клиническая картина

После освобождения от сдавления, как правило, развивается шок. Начиная с 3—4-го дня, проявляются местные симптомы: плотный отёк, бледность, нарушение функции конечности и почечная недостаточность, олигоурия, переходящая в анурию. Из-за того, что в первые дни заболевания симптомы не выражены, проводят малоэффективное запоздалое лечение.

Особой формой краш-синдрома является позиционное сдавление — сдавление части тела при длительном сне в состоянии алкогольного опьянения или в бессознательном состоянии. Ранние симптомы стёрты, на 3—4-й день начинаются острые клинические проявления, развивается острая почечная недостаточность.

Клинические формы

Лёгкая — возникает в случаях, когда длительность сдавления сегментов конечности не превышает 4 ч.

Средняя — сдавление, как правило, всей конечности в течение 6 ч. В большинстве случаев нет выраженных гемодинамических расстройств, а функция почек страдает сравнительно мало.

Тяжелая форма возникает вследствие сдавления всей конечности, чаще бедра и голени, в течение 7—8 часов. Отчетливо проявляются симптоматика почечной недостаточности и гемодинамические расстройства.

Крайне тяжелая форма развивается, если сдавлению подвергаются обе конечности в течение 6 часов и более. Пострадавшие умирают от острой почечной недостаточности в течение первых 2—3 суток.

7. Коллапс: виды, причины, основные звенья патогенеза, проявления и последствия. Принципы терапии.

Коллапс (от лат. collapsus — упавший) — одна из форм острой сосудистой недостаточности, характеризующаяся резким падением сосудистого тонуса или быстрым уменьшением массы циркулирующей крови, что приводит к уменьшению венозного притока к сердцу, падению артериального и венозного давления, гипоксии мозга и угнетению жизненных функций организма. У человека проявляется резкой слабостью, заостренными чертами лица, бледностью, похолоданием конечностей. Возникает при инфекционных болезнях, отравлениях, большой кровопотере, передозировке, побочных действиях некоторых препаратов и др.

Непосредственной причиной коллапса является значительно большая емкость сосудистого русла по сравнению с объемом циркулирующей в нем крови. Это может быть результатом:

• снижения величины выброса крови из левого желудочка сердца в сосудистое русло, что происходит при острой сердечной недостаточности, вызываемой инфарктом миокарда, выраженной аритмией, эмболией сосудов системы легочной артерии, при быстром вставании из положения лежа или сидя;

• уменьшения массы циркулирующей крови при остром массивном кровотечении, быстром значительном обезвоживании организма (при профузном поносе, массивном потоотделении, неукротимой рвоте), потере большого объема плазмы крови при обширных ожогах, а также при перераспределении крови с депонированием значительного ее количества в венозных сосудах, кровеносных синусах и капиллярах, например при шоке или гравитационных перегрузках;

• снижения общего периферического сосудистого сопротивления из-за падения тонуса стенок артериол или снижения их ответа на воздействие вазопрессорных веществ (катехоламинов, вазопрессина и др.). Такие изменения наблюдаются при тяжелых инфекциях, интоксикациях, гипертермии, гипотиреозе, надпочечниковой недостаточности и др. Обморок — внезапная кратковременная потеря сознания, причиной которой является острая гипоксия мозга, возникающая как следствие коллапса. При восстановлении сознания пациенты быстро ориентируются в окружающих событиях и случившемся с ними.

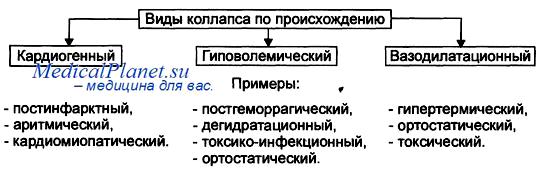

Виды коллапса. В соответствии с тремя категориями этиологических факторов выделяют и три основные группы коллапса:

кардиогенный,

гиповолемический (гиповолеми́я — уменьшение объёма циркулирующей крови),

вазодилатационный (вазодилатация - увеличение просвета кровеносных сосудов, особенно артерий).

В практической медицине часто выделяют разновидности коллапса с учётом его конкретной причины или группы родственных причин: постгеморрагический, инфекционный, токсический, радиационный, панкреатический, ортостатический, гипокапнический, гипоксический и др.

Причины некоторых из коллапсов:

Гипоксический — результат острой недостаточности кислорода.

Инфекционный — развивающийся на пике инфекционного процесса или при критическом снижении температуры.

Ортостатический — возникающий при резком переходе из горизонтального положения в вертикальное или при длительном стоянии у лиц с пониженным сосудистым тонусом.

Токсический результат отравления веществами общетоксического действия.

Панкреатический — развивающийся при травме или остром воспалении поджелудочной железы.

Кроме того, выделяют пароксизмальный коллапс Семерау — Семяновского, который сопровождается внезапным оцепенением и резкой слабостью без потери сознания и заканчивается полиурией или поносом. Наблюдается у женщин с гипофункцией яичников.

При снижении величины выброса крови из желудочков сердца в сосудистое русло развивается кардиогенный коллапс. Это наблюдается при: - острой сердечной недостаточности (вызываемой ишемией и инфарктом миокарда, значительной бради- или тахикардией); - состояниях, затрудняющих приток крови к сердцу (при стенозах клапанных отверстий, эмболии или стенозе сосудов системы лёгочной артерии); - наличии препятствий для выброса крови из левого желудочка (наиболее часто при стенозе клапанного отверстия устья аорты).

При уменьшении ОЦК развивается гиповолемический коллапс. К этому приводят: - острое массивное кровотечение; - быстрое и значительное обезвоживание организма (при профузном поносе, отравлениях, повышенном потоотделении, неукротимой рвоте); - потеря большого объёма плазмы крови (например, при обширных ожогах); - перераспределение крови с депонированием значительного её количества в венозных сосудах, кровеносных синусах и капиллярах (например, при шоке, гравитационных перегрузках, некоторых интоксикациях).

При снижении общего периферического сосудистого сопротивления развивается вазодилатационный коллапс. Это может произойти при тяжёлых инфекциях, интоксикациях, гипертермии, эндокринопатиях (при гипотиреоидных состояниях, острой и хронической надпочечниковой недостаточности), неправильном применении ЛС (например, симпатолитиков, ганглиоблокаторов, наркотиков, антагонистов кальция), гипокапнии, избытке в крови аденозина, гистамина, кининов, глубокой гипоксии и ряде др.

Рис. - Виды коллапсов по происхождению.