- •Занятие №15 экстремальные состояния Основные учебные вопросы:

- •1. Общая характеристика экстремальных состояний, отличие их от терминальных состояний. Условия, способствующие возникновению экстремальных состояний.

- •2. Шок, определение понятия. Виды шока. Патогенез шоковых состояний. Сходство и различия отдельных видов шока.

- •3. Характеристика основных компонентов шока: расстройств регуляции, макро- и микроциркуляции, метаболизма. Механизм и патогенетическая оценка и шунтирования кровотока, централизация кровообращения.

- •4. Стадии шока, функциональные и структурные нарушения на разных стадиях шока. Необратимые изменения при шоке.

- •5. Значение функционального состояния и реактивных свойств организма для исхода шока. Патофизиологические основы профилактики и терапии шока. (самостоятельно)

- •Нейроэндокринное звено стадии адаптации шока

- •Гемодинамическое звено стадии адаптации шока

- •6. Понятие о синдроме длительного раздавливания. Этиология и основные патогенетические механизмы развития.

- •Клиническая картина

- •Клинические формы

- •7. Коллапс: виды, причины, основные звенья патогенеза, проявления и последствия. Принципы терапии.

- •Факторы риска коллапса

- •Принципы терапии коллапса

- •8. Кома: виды, этиология, патогенез, стадии комы, нарушения функций организма. Принципы терапии.

- •1) Прекома

- •10. Защитно-приспособительное и патогенное значение стресса. Стресс и «общий адаптационный синдром». Понятие о «болезнях адаптации».

Нейроэндокринное звено стадии адаптации шока

Чрезмерная генерализованная активация нервной и эндокринной систем, развивающаяся в связи с гиперафферентацией различных модальностей, характеризуется значительным усилением эффекторных влияний на органы и ткани со стороны симпатико-адреналовой и гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой систем, выбросом в кровь гормонов щитовидной, поджелудочной и других эндокринных желёз.

Следствием этого является гиперфункция ССС и дыхательной системы, почек, печени, других органов и тканей. Проявления:

- Гипертензивные реакции,

- Тахикардия,

- Учащение и углубление дыхания,

- Перераспределение кровотока в разных регионах сосудистого русла,

- Выброс крови из депо.

Указанные реакции имеют адаптивную направленность. Они обеспечивают в условиях действия экстремального фактора доставку к тканям и органам кислорода и субстратов метаболизма, поддержание перфузионного давления.

- По мере нарастания степени повреждения эти реакции принимают избыточный, неадекватный и некоординированный характер, что в значительной мере снижает их эффективность. Это и определяет в значительной мере тяжёлое или даже необратимое самоусугубляющееся течение шоковых состояний.

- Сознание при шоке не утрачивается.

- Обычно отмечается нервное, психическое и двигательное возбуждение, проявляющееся излишней суетливостью, ажитированной речью, повышенными ответами на различные раздражители (гиперрефлексия).

Степень нарушений функций органов и тканей, расстройств обмена веществ, их конкретное биологическое значение различны в зависимости от разновидности шока и его тяжести. Специфика шоковых состояний выявляется, как правило, только на начальном этапе его развития. В последующем, по мере нарастания степени и масштаба расстройств жизнедеятельности, ведущее патогенетическое значение приобретает триада взаимосвязанных и одновременно действующих патогенных факторов: нарушения гемодинамики, гипоксия и токсемия.

Гемодинамическое звено стадии адаптации шока

Нарушение гемодинамики при шоке является результатом расстройств деятельности сердца, изменения тонуса резистивных и ёмкостных сосудов, уменьшения ОЦК, изменения вязкости крови, а также активности факторов системы гемостаза.

- Расстройства сердечной деятельности.

Причины нарушения гемодинамики при шоке:

- Прямое действие на сердце экстремального фактора (механической травмы, токсина, тяжёлой гипоксии, электрического тока и др.).

- Кардиотоксический эффект гиперкатехоламинемии, высокого уровня в крови гормонов коры надпочечников и щитовидной железы.

Проявления нарушения гемодинамики при шоке:

- Значительная тахикардия.

- Различные нарушения ритма сердца.

- Снижение ударного и сердечного выбросов.

- Нарушения центральной, органно-тканевой и микрогемоциркуляции.

- Системный застой венозной крови.

- Замедление тока крови в сосудах микроциркуляторного русла, наиболее выраженное в венулах.

- Изменение тонуса резистивных и ёмкостных сосудов.

- Под действием шокогенного фактора тонус сосудов вначале, как правило, возрастает.

Главная причина нарушения гемодинамики при шоке — повышение активности симпатико-адреналовой системы и значительное увеличение в связи с этим уровня катехоламинов в крови. В течение какого-то времени повышенный тонус стенок резистивных сосудов (артериол) способствует поддержанию системного АД.

Последствия увеличения тонуса стенок ёмкостных сосудов (венул):

- Повышение притока крови к сердцу.

- Увеличение кровенаполнения, ударного выброса и как следствие — перфузионного давления.

- Позднее (в связи с изменениями обмена веществ в органах и тканях) накапливаются БАВ, снижающие тонус стенок сосудов (как резистивных, так и ёмкостных). К этим веществам относятся аденозин, биогенные амины, гистамин, NО и др.

- Под действием экстремального фактора (особенно вызывающего плазмо- или кровопотерю) происходит перераспределение кровотока.

Проявления усиления тонуса сосудов при шоке:

- Увеличение кровотока (или, по меньшей мере, отсутствие снижения) в артериях сердца и мозга.

- Одновременное уменьшение кровотока в сосудах кожи, мышц, органов брюшной полости, почек (вследствие вазоконстрикции). Этот феномен получил название централизации кровотока.

Причины усиления тонуса сосудов при шоке:

- Неравномерное содержание адренорецепторов в разных сосудистых регионах. Наибольшее их число выявлено в стенках сосудов мышц, кожи, органов брюшной полости, почек и значительно меньшее — в сосудах сердца и головного мозга.

- Образование в ткани миокарда и мозга большого количества сосудорасширяющих веществ — аденозина, простациклина, NO и др.

Значение усиления тонуса сосудов при шоке:

- Адаптивное. Кровоснабжение сердца и мозга в условиях феномена централизации кровотока способствует поддержанию жизнедеятельности организма в целом. Напротив, ишемия этих органов значительно усугубляет течение шока.

- Патогенное. Гипоперфузия сосудов кожи, мышц, органов брюшной полости и почек ведёт к развитию в них ишемии, замедлению тока в микроциркуляторном русле (особенно в посткапиллярах и венулах), нарушению реабсорбции жидкости в венулах. Последнее обусловливает уменьшение ОЦК и сгущение крови.

- Уменьшение ОЦК, изменение вязкости крови и активности факторов системы гемостаза выявляются уже на раннем этапе шоковых состояний.

Проявления усиления тонуса сосудов при шоке:

- Повышение вязкости крови.

- Снижение её текучести.

- Образование тромбов в сосудах микроциркуляции.

-Повышение содержания и/или активности факторов свёртывающей системы крови. Последнее обусловлено главным образом повреждающим действием шокогенного агента, гиперкатехоламинемией, выходом из повреждённых клеток Са2+ и другими факторами.

В совокупности расстройства сердечной деятельности, тонуса сосудистых стенок, повышение проницаемости их и нарушения реабсорбции жидкости в сосудистое русло инициируют нарастающее нарушение центрального и регионарного кровообращения, а также микрогемоциркуляции при всех разновидностях шока.

Нарушения микроциркуляции характерны для всех форм шока независимо от причины, вызвавшей его. Именно расстройства микроциркуляции являются непосредственной причиной, которая в конце концов угрожает жизни больного.

Нарушение функции клеток, их гибель вследствие нарушения микроциркуляции при шоке могут касаться всех клеток организма, но определенные органы особенно чувствительны к циркуляторному шоку. Такие органы называются шоковыми.

К шоковым органам человека относят в первую очередь легкие и почки, во вторую очередь — печень. При этом следует различать изменения этих органов при шоке (легкое при шоке, почки при шоке, печень при шоке), которые прекращаются при выводе больного из шока, и органные нарушения, связанные с разрушением тканевых структур, когда после выхода из шока остается недостаточность или полное выпадение функции органа (шоковое легкое, шоковые почки, шоковая печень).

Легкое при шоке характеризуется нарушением поглощения кислорода и распознается по артериальной гипоксии. Если развивается шоковое легкое, то после устранения шока быстро прогрессирует тяжелая дыхательная недостаточность. Больные жалуются на удушье, у них учащено дыхание, снижается парциальное давление кислорода в артериальной крови, уменьшается эластичность легкого, и оно становится все более неподатливым. Начинает повышаться парциальное давление углекислоты на столько, что становится необходимым все больший объем дыхания. В этой прогрессирующей фазе шока синдром шокового легкого, по-видимому, уже не подвергается обратному развитию: больной погибает от артериальной гипоксии.

Почки при шоке характеризуются резким ограничением циркуляции крови и уменьшением количества гломерулярного фильтрата, нарушением концентрационной способности и уменьшением количества выделяемой мочи. Если эти нарушения после устранения шока не подверглись немедленному обратному развитию, то еще больше снижается диурез и увеличивается количество шлаковых субстанций — развивается шоковая почка, основным проявлением которой является клиническая картина острой почечной недостаточности.

Печень является центральным органом обмена веществ и играет важную роль в течении шока. Развитие шоковой печени можно заподозрить, когда уровень печеночных ферментов возрастает и после купирования шока.

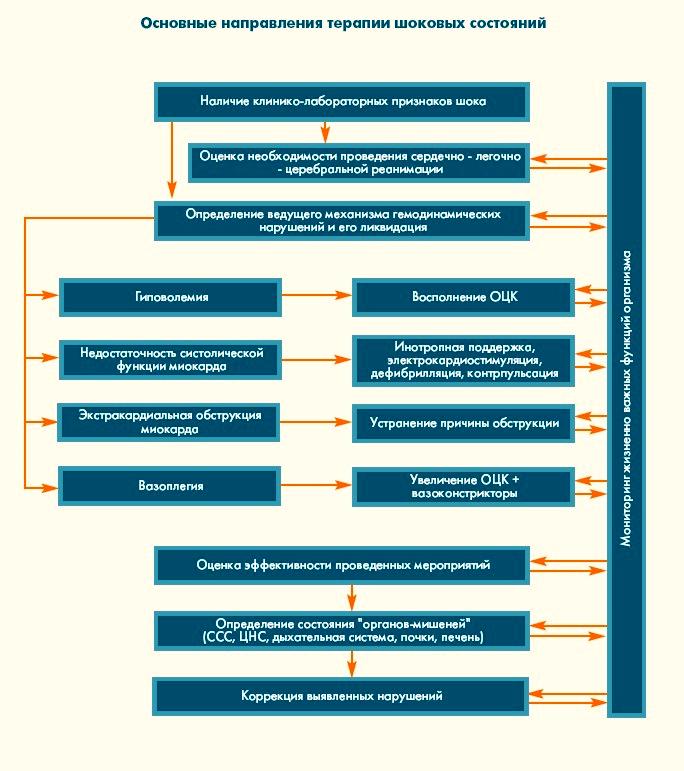

Патофизиологические основы терапии шока.

Каждая форма терапии направлена на коррекцию важнейших патофизиологических механизмов шока.

Во-первых, необходимо прекратить поток патологической импульсации. С этой целью применяется общий наркоз, вводятся наркотики.

Во-вторых, для борьбы с расстройствами гемодинамики производят переливание крови, плазмы (ликвидация гиповолемии, повышение АД, увеличение количества эритроцитов, повышение онкотического давления плазмы), плазмозаменяющих жидкостей. Так как в генезе нарушения периферического кровообращения при шоке значительную роль играет гиперпродукция катехоламинов, для борьбы с расстройствами микроциркуляции показана блокада симпатической нервной системы и альфа-рецепторов. С этой целью рекомендуется применять вазоактивные вещества.

В-третьих, следует нормализовать дыхание. Тяжелый шок – это прежде всего кислородное голодание тканей. Необходимо своевременное устранение дыхательной недостаточности. Для восстановления дыхания используют вдыхание газовых смесей, обогащенных кислородом (для ликвидации гипоксии) и углекислотой (для стимуляции дыхательного центра).

В-четвертых, большое значение имеет коррекция метаболических сдвигов – метаболического ацидоза (применение буферных препаратов, нормализующих окислительно-восстановительные процессы: глюкоза, инсулин, витамины С и В. АТФ). Больного необходимо согреть. Так как имеет место нарушение терморегуляции.

Применение комплекса противошоковых мероприятий следует начинать как можно раньше.

Лечение шока складывается из нескольких моментов:

1.устранение причин, вызвавших развитие шока;

2.возмещение дефицита объёма циркулирующей крови (ОЦК), с осторожностью при кардиогенном шоке;

3.оксигенотерапия (ингаляция кислорода);

4.терапия ацидоза;

5.терапия вегетотропными препаратами с целью вызвать позитивный инотропный эффект.

Дополнительно применяют стероидные гормоны, гепарин и стрептокиназу для профилактики микротромбоза, диуретики для восстановления функции почек при нормальном АД, искусственную вентиляцию лёгких.