- •Занятие №15 экстремальные состояния Основные учебные вопросы:

- •1. Общая характеристика экстремальных состояний, отличие их от терминальных состояний. Условия, способствующие возникновению экстремальных состояний.

- •2. Шок, определение понятия. Виды шока. Патогенез шоковых состояний. Сходство и различия отдельных видов шока.

- •3. Характеристика основных компонентов шока: расстройств регуляции, макро- и микроциркуляции, метаболизма. Механизм и патогенетическая оценка и шунтирования кровотока, централизация кровообращения.

- •4. Стадии шока, функциональные и структурные нарушения на разных стадиях шока. Необратимые изменения при шоке.

- •5. Значение функционального состояния и реактивных свойств организма для исхода шока. Патофизиологические основы профилактики и терапии шока. (самостоятельно)

- •Нейроэндокринное звено стадии адаптации шока

- •Гемодинамическое звено стадии адаптации шока

- •6. Понятие о синдроме длительного раздавливания. Этиология и основные патогенетические механизмы развития.

- •Клиническая картина

- •Клинические формы

- •7. Коллапс: виды, причины, основные звенья патогенеза, проявления и последствия. Принципы терапии.

- •Факторы риска коллапса

- •Принципы терапии коллапса

- •8. Кома: виды, этиология, патогенез, стадии комы, нарушения функций организма. Принципы терапии.

- •1) Прекома

- •10. Защитно-приспособительное и патогенное значение стресса. Стресс и «общий адаптационный синдром». Понятие о «болезнях адаптации».

2. Шок, определение понятия. Виды шока. Патогенез шоковых состояний. Сходство и различия отдельных видов шока.

Шок (от англ. shock - удар) - остро развивающийся синдром, характеризующийся резким уменьшением капиллярного (обменного, нутритивного) кровотока в различных органах, недостаточным снабжением кислородом, неадекватным удалением из ткани продуктов обмена и проявляющийся тяжелыми нарушениями функций организма.

Шок необходимо отличать от коллапса (от лат. collator - падать, спадать), так как иногда одно и то же состояние обозначают то как шок, то как коллапс, например кардиогенный коллапс и кардиогенный шок. Это связано с тем, что в обоих случаях происходит падение артериального давления. Коллапс представляет собой острую сосудистую недостаточность, характеризующуюся резким снижением артериального и венозного давления, уменьшением массы циркулирующей крови. Кроме того, при коллапсе и шоке сознание затемняется с последующим его выключением на поздних стадиях. Однако между этими двумя состояниями имеются и принципиальные различия:

1. При коллапсе процесс развивается с первичной недостаточностью вазоконстрикторной реакции. При шоке в связи с активацией симпатоадреналовой системы вазоконстрикция (вазоконстрикция (новолат. vasoconstrictio; вазо-(Vaso-сосуд + лат. constrictio — стягивание, сужение) — сужение просвета кровеносных сосудов, особенно артерий)., напротив, резко выражена. Она же и является начальным звеном развития нарушений микроциркуляции и обмена веществ в тканях, получивших название шок-специфических (рис. 4-6- смотри вопрос 3), которых нет при коллапсе. Например, при острой кровопотере развивается геморрагический коллапс, который может трансформироваться в шок.

2. При шоке, особенно травматическом, наблюдаются две стадии развития: возбуждения и угнетения. При этом в стадии возбуждения артериальное давление повышается. При коллапсе стадия возбуждения отсутствует.

По этиологии различают следующие виды шока:

1) геморрагический;

2) травматический;

3) дегидратационный;

4) ожоговый;

5) кардиогенный;

6) септический;

7) анафилактический.

Патогенез шока

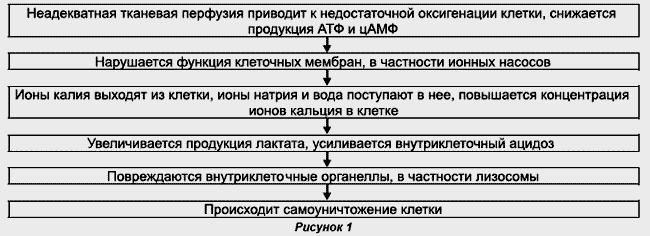

Несмотря на полиэтиологичность видов шока, для них характерны общие механизмы развития (рис. 1):

Даже если на каком-то этапе (кроме самого крайнего) удается восстановить перфузию, возникают реперфузионные повреждения клетки, прежде всего за счет невозможности быстрого восстановления функции митохондрий.

Каждый вид шока имеет особенности в своем развитии.

Геморрагический шок. Возникает при наружных (ножевое, пулевое ранение, эрозивные кровотечения из желудка при язвенной болезни, опухолях, из легких при туберкулезе и др.) или внутренних (гемоторакс, гемоперитонеум) кровотечениях в условиях минимального травмирования тканей. Ведущими звеньями патогенеза геморрагического шока являются гиповолемия, (Гиповолеми́я — уменьшение объёма циркулирующей крови. Частыми причинами гиповолемии являются обезвоживание (дегидратация), кровотечение, тяжелые ожоги и действие лекарственных средств (например, мочегонных или сосудорасширяющих)) гипоксия и (во многих случаях) болевое раздражение.

Травматический шок. Возникает при тяжелых травмах органов брюшной и грудной полостей, опорно-двигательного аппарата, сопровождающихся даже минимальными кровопотерями. Увеличение кровопотери в этих случаях утяжеляет развитие шока. В его течении выделяют эрек-тильную и торпидную стадии. В эректильной стадии отмечаются речевое и двигательное возбуждение, бледность кожных покровов, тахикардия, временное повышение кровяного давления. Эти признаки в значительной мере связаны с активацией симпатикоадреналовой системы.

Эректильная стадия переходит в торпидную, в которой ведущими патогенетическими звеньями являются болевое раздражение и развивающаяся гиповолемия.

Клиническая картина этой стадии была описана в 1864 г. выдающимся отечественным хирургом Н.И. Пироговым: «С оторванной рукой или ногой лежит такой окоченелый на перевязочном пункте неподвижно. Он не кричит, не вопит, не жалуется, не принимает ни в чем участия и ничего не требует: тело холодное, лицо бледное, как у трупа; взгляд неподвижен и обращен вдаль; пульс, как нитка, едва заметен под пальцем и с частыми перемежками. На вопросы окоченелый или вовсе не отвечает, или только про себя чуть слышно шепотом, дыхание тоже едва приметно. Рана и кожа почти нечувствительные». Описанные признаки свидетельствуют о продолжающейся активации симпатоадреналовой системы (бледная, холодная кожа, тахикардия) и об угнетении функции центральной нервной системы (сознание затемнено, хотя полностью и не выключено, угнетение болевой чувствительности). Ведущими патогенетическими звеньями травматического шока являются болевое раздражение и развивающаяся гиповолемия.

Дегидратационный шок. Возникает как следствие значительной дегидратации в связи с потерей жидкости и электролитов. При экссудативных плевритах, кишечной непроходимости, перитоните жидкость из сосудистого русла переходит в соответствующие полости. При неукротимой рвоте и сильной диарее жидкость теряется наружу. Следствием является развитие гиповолемии, которая и играет роль ведущего патогенетического звена. Дополнительным действующим фактором нередко служит инфекционный процесс. Таким образом, основным патогенетическим фактором дегидратационного шока является гиповолемия.

Ожоговый шок Возникает при обширных и глубоких ожогах, охватывающих более 15 % поверхности тела, а у детей и пожилых лиц — даже при меньших площадях. При этом уже в первые 12—36 ч резко увеличивается проницаемость капилляров, особенно в зоне ожога, что ведет к значительному выходу жидкости из сосудов в ткани. Большое количество отечной жидкости, главным образом в месте повреждения, испаряется. При ожоге 30 % поверхности тела у взрослого больного теряется с испарением до 5—6 л в сутки, а объем циркулирующей крови падает на 20— 30 %. Ведущими патогенетическими факторами становятся гиповолемия, болевое раздражение, выраженное повышение проницаемости сосудов.

Кардиогенный шок. Возникает чаще всего как одно из тяжелых осложнений острого инфаркта миокарда. По данным ВОЗ, развивается у 4-5% больных в возрасте до 64 лет. Большую роль в развитии кардиогенного шока играет величина пораженной части миокарда. Считается, что он всегда развивается при поражении 40% массы миокарда и более. Может возникать и при меньших объемах повреждения миокарда в случаях присоединения дополнительных осложнений, например аритмиях. Возможно развитие этого вида шока и при отсутствии инфаркта в случаях механических препятствий для наполнения или опорожнения желудочков, при тампонаде сердца, внутрисердечных опухолях. Кардиогенный шок проявляется болью, вплоть до ангинозного состояния (Ангинозная боль — обычно главный признак развития инфаркта миокарда или стенокардии. Давящая или сжимающая боль за грудиной в области сердца. На начальном этапе проявляется во время физических нагрузок, но с развитием некроза тканей сердца и прогрессированием инфаркта миокарда проявляется и в состоянии покоя), артериальной гипотензией (хотя в отдельных случаях артериальное давление сохраняется нормальным), активацией симпатоадреналовой системы и акроцианозом. Ведущими патогенетическими звеньями в развитии кардиогенного шока являются болевое раздражение, нарушение сократительной функции и ритма сердца.

Выраженность и сочетание этих звеньев в каждом случае кардиогенного шока различны, что дает основание для выделения разных форм этого осложнения. Результатом нарушения сократительной функции является уменьшение сердечного выброса и как следствие - снижение сердечного индекса. Развивается гиповолемия. Присоединение аритмии усугубляет этот процесс

Септический (синоним: эндотоксиновый) шок. Возникает как осложнение сепсиса. Отсюда название «септический». Поскольку главным повреждающим фактором являются эндотоксины микроорганизмов, этот шок называют также эндотоксиновым. Введением соответствующих доз эндотоксинов животным можно получить многие изменения, возникающие при септическом шоке у людей. Наиболее частой причиной сепсиса являются грамотрицательные микроорганизмы (кишечная палочка, клебсиелла и др.), а также стрептококки, стафилококки, пневмококки и многие другие. Обычно сепсис развивается на фоне существующего инфекционного заболевания или первичного септического очага (холангит или пиелонефрит с обструкцией мочевыводящих путей, перитонит и др.), из которого в организм поступают микроорганизмы и их токсины. В связи с этим сепсис как таковой не является отдельной нозологической единицей, а представляет собой особую форму ответа организма, которая может развиться при многих инфекционных процессах и заболеваниях. Условием его развития является недостаточность противоинфекционных защитных механизмов организма — неспецифических и специфических (иммунных).

При обычном развитии инфекционного процесса вначале мобилизуются главным образом неспецифические защитные механизмы, наивысшее развитие вторых проявляется в виде реакции острой фазы. Их включение осуществляется секрецией макрофагами и рядом других клеток группы провоспалительных цитокинов (ИЛ-1 и ИЛ-6, фактор некроза опухоли — ФНО-а). Эти же цитокины совместно с ИЛ-3, ИЛ-12, ИЛ-15 активируют иммунные механизмы защиты.

При успешном очищении организма от инфекционных антигенов усиливается образование противовоспалительных цитокинов (ИЛ-4, ИЛ-10, ИЛ-11, ИЛ-13, трансформирующий фактор роста — ТФР-(3, антагонисты ИЛ-1 и ФИО), и снижается образование провоспалительных цитокинов, а также нормализуется функция неспецифических и иммунных механизмов.

Нарушение баланса между провоспалительными и противовоспалительными цитокинами снижает активность защитных механизмов и приводит к развитию сепсиса. Одним из механизмов его развития является несоответствие микробной нагрузки возможностям фагоцитарной системы, а также эндотоксиновая толерантность моноцитов в связи с избыточным образованием противовоспалительных цитокинов — ТФР-(3, ИЛ-10 и простагландинов группы Е2. Чрезмерная продукция макрофагами ФНО-а, ИЛ-1 и ИЛ-6 может способствовать переводу сепсиса в септический шок. Известно, что ФНО повреждает эндотелий сосудов и вызывает развитие гипотензии. У людей с развивающимся септическим шоком введение рекомбинантного TNF-α к рецепторам антагониста ИЛ-1, конкурирующего с ИЛ-1 за его рецептор, значительно снижало число смертельных исходов. Клинически септический шок характеризуется лихорадкой, потрясающим ознобом с обильным потоотделением, тахикардией, тахипноэ, бледной кожей, быстро прогрессирующей недостаточностью кровообращения, развитием гипотензии, диссеминированного внутрисосудистого свертывания крови, что сопровождается снижением уровня тромбоцитов в крови, недостаточностью функций печени и почек.

Ведущие патогенетические звенья септического шока:

1) увеличение потребности организма в доставке тканям кислорода. Это вызывается лихорадкой (усиление обменных процессов), усилением работы органов дыхания (тахипноэ), ознобом (усиление работы скелетной мускулатуры), увеличением работы сердца — сердечный выброс увеличивается в 2—3 раза. Затем наблюдается снижение общего периферического сопротивления сосудов;

2) снижение оксигенации крови в легких и недостаточное извлечение кислорода из крови тканями. Оксигенация снижена в связи с циркуляторными нарушениями в малом круге, вызванными микротромбоэмболией, агрегацией тромбоцитов на стенках сосудов, а также нарушением вентиляционно-перфузионных отношений в легких из-за развития ателектазов, пневмоний, отека. Причины недостаточного извлечения кислорода из крови:

а) резкое усиление шунтового кровотока в тканях;

б) на ранних стадиях респираторный алкалоз в связи с тахипноэ и вызванный этим сдвигом кривой диссоциации оксигемоглобина влево;

3) активация эндотоксинами протеолитических систем в биологических жидкостях (калликреин-кининовая, комплемента, фибринолитическая) с образованием продуктов с выраженным биологическим действием.

Анафилактический шок. Анафилактический шок - острая (внезапная) системная аллергическая реакция, опосредованная IgE, наиболее часто развивающаяся при введении пенициллина и др. антибиотиков, сульфаниламидов, витаминов, лечебных сывороток, вакцин, рентгеноконтрастных средств и т.д., а также после укусов насекомых. Характеризуется падением артериального давления, изменениями кожи (гиперемия, высыпания, зуд), выраженным бронхоспазмом и отеком гортани с признаками удушья. Отек слизистой и спазм гладких мышц желудочно-кишечного тракта сопровождаются дисфагией, спастическими болями в животе, диареей, рвотой. Возможны коллапс с потерей сознания, остановка дыхания, судороги, непроизвольное мочеиспускание. Причинами смертельного исхода являются бронхоспазм, острая сердечно-сосудистая недостаточность и отек головного мозга.

Анафилактическая реакция является выражением особой повышенной чувствительности организма к инородным субстанциям. В основе развития анафилактического шока лежит резкое снижение сосудистого тонуса под воздействием гистамина и других медиаторных субстанций.

Вследствие расширения емкостной части сосудистого русла (вены) развивается относительное снижение ОЦК: возникает несоответствие между объемом сосудистого русла и ОЦК. Гиповолемия приводит к уменьшению обратного кровотока к сердцу и снижению ДНС. Это ведет к уменьшению УОС и АД. Снижению производительности сердца способствует и прямое нарушение сократительной способности миокарда. Характерным для анафилактического шока является отсутствие выраженной реакции симпатоадреналовой системы, этим во многом объясняется прогрессивное клиническое развитие анафилактического шока.

Несмотря на различие в патогенезе представленных форм шока, финалом их развития является снижение капиллярного кровотока. Вследствие этого доставка кислорода и энергетических субстратов, а также выведение конечных продуктов обмена становятся недостаточными. Развивается гипоксия, характер метаболизма изменяется от аэробного в сторону анаэробного. Меньше пирувата включается в цикл Кребса и переходит в лактат, что наряду с гипоксией приводит к развитию тканевого метаболического ацидоза.

Под влиянием ацидоза возникают два феномена, приводящие к дальнейшему ухудшению микроциркуляции при шоке: шоковая специфическая вазомоция и нарушение реологических свойств крови. Прекапилляры расширяются, тогда как посткапилляры еще сужены.

Кровь устремляется в капилляры, а отток нарушен. Повышается внутрикапиллярное давление, плазма переходит в интерстиций, что приводит как к дальнейшему снижению ОЦК, так и к нарушению реологических свойств крови: происходит агрегация клеток в капиллярах. Эритроциты склеиваются в монетные столбики, образуются глыбки тромбоцитов. В результате повышения вязкости крови создается почти непреодолимое сопротивление току крови, образуются капиллярные микротромбы, развивается диссеминирующее внутрисосудистое свертывание крови. Так центр тяжести изменений при прогрессирующем шоке все больше перемещается от макроциркуляции к микроциркуляции.