- •Занятие №15 экстремальные состояния Основные учебные вопросы:

- •1. Общая характеристика экстремальных состояний, отличие их от терминальных состояний. Условия, способствующие возникновению экстремальных состояний.

- •2. Шок, определение понятия. Виды шока. Патогенез шоковых состояний. Сходство и различия отдельных видов шока.

- •3. Характеристика основных компонентов шока: расстройств регуляции, макро- и микроциркуляции, метаболизма. Механизм и патогенетическая оценка и шунтирования кровотока, централизация кровообращения.

- •4. Стадии шока, функциональные и структурные нарушения на разных стадиях шока. Необратимые изменения при шоке.

- •5. Значение функционального состояния и реактивных свойств организма для исхода шока. Патофизиологические основы профилактики и терапии шока. (самостоятельно)

- •Нейроэндокринное звено стадии адаптации шока

- •Гемодинамическое звено стадии адаптации шока

- •6. Понятие о синдроме длительного раздавливания. Этиология и основные патогенетические механизмы развития.

- •Клиническая картина

- •Клинические формы

- •7. Коллапс: виды, причины, основные звенья патогенеза, проявления и последствия. Принципы терапии.

- •Факторы риска коллапса

- •Принципы терапии коллапса

- •8. Кома: виды, этиология, патогенез, стадии комы, нарушения функций организма. Принципы терапии.

- •1) Прекома

- •10. Защитно-приспособительное и патогенное значение стресса. Стресс и «общий адаптационный синдром». Понятие о «болезнях адаптации».

1) Прекома

Расстройство сознания характеризуется спутанностью, умеренной оглушенностью; чаще наблюдаются заторможенность, сонливость либо психомоторное возбуждение; возможны психотические состояния (например, при токсической, гипогликемической коме); целенаправленные движения недостаточно координированы; вегетативные функции и соматический статус соответствуют характеру и тяжести основного и сопутствующих заболеваний; все рефлексы сохранены (их изменения возможны при первично-церебральной коме и коме, обусловленной нейротоксическими ядами). Беспричинно наступает то эйфория, то тоска, плач (эмоцианальная лабильность), нарушение сна. В этой стадии больные могут совершать немотивированные поступки, может быть замедление психической реакции, снижение интеллекта, легкая спутанность сознания от нескольких часов до нескольких дней или месяцев и переходит во 2 стадию.

Кома I степени

Выраженная оглушённость, сон (ступор), торможение реакций на сильные раздражители, включая болевые; больной выполняет несложные движения, может глотать воду и жидкую пищу, самостоятельно поворачивается в постели, но контакт с ним значительно затруднён; мышечный тонус повышен; реакция зрачков на свет сохранена, нередко отмечается расходящееся косоглазие, маятникообразные движения глазных яблок; кожные рефлексы резко ослаблены, сухожильные — повышены (при некоторых видах комы снижены). То глубокая депрессия, то галлюцинации, бред, больной небезопасен - полная дезориентация в пространстве, во времени, в личности. Очень характерно: лопающий тремор рук. Резкое замедление психических реакций, снижение интеллекта. Энцефалограмма хорошо показывает. Обычно 2 стадия продолжается от нескольких часов до 2-3 дней, иногда 10 дней.

Кома II степени

Глубокий сон, сопор (Со́пор (от лат. sopor — оцепенение, вялость, сон); контакт с больным не достигается; резкое ослабление реакций на боль; редкие спонтанные движения некоординированы (хаотичны); отмечаются патологические типы дыхания (шумное, стерторозное, Куссмауля, Чейна—Стокса и др., чаще с тенденцией к гипервентиляции); возможны непроизвольные мочеиспускания и дефекация; реакция зрачков на свет резко ослаблена, зрачки часто сужены; корнеальные и глоточные рефлексы сохранены, кожные рефлексы отсутствуют, выявляются пирамидные рефлексы, мышечная дистония, спастические сокращения, фибрилляции отдельных мышц, горметония (смена резкого напряжения мышц конечностей их расслаблением и появлением ранней контрактуры мышц).

Кома III степени (или «атоническая»)

Сознание, реакция на боль, корнеальные рефлексы отсутствуют; глоточные рефлексы угнетены; часто наблюдается миоз, реакция зрачков на свет отсутствует; сухожильные рефлексы и тонус мышц диффузно снижены (возможны периодические локальные или генерализованные судороги); мочеиспускание и дефекация непроизвольны, Артериальное давление снижено, дыхание аритмично, часто угнетено до редкого, поверхностного, температура тела понижена.

Кома IV степени (запредельная)

Полная арефлексия, атония мышц; мидриаз; гипотермия, глубокое нарушение функций продолговатого мозга с прекращением спонтанного дыхания, резким снижением артериального давления.

Полная потеря сознания, шумное глубокое дыхание, маскообразное лицо, сильный аммиачный запах, патологические рефлексы, ригидность затылочных мышц, Кома длится от нескольких минут до нескольких дней.

Выход из коматозного состояния

Выход из коматозного состояния под влиянием лечения характеризуется постепенным восстановлением функций ЦНС, обычно в порядке, обратном их угнетению. Вначале появляются корнеальные, затем зрачковые рефлексы, уменьшается степень вегетативных расстройств. Восстановление сознания проходит стадии оглушённости, спутанного сознания, иногда отмечаются бред, галлюцинации. Нередко в период выхода из комы наблюдается резкое двигательное беспокойство с хаотичными дискоординированными движениями на фоне оглушённого состояния; возможны судорожные припадки с последующим сумеречным состоянием

Общие принципы лечения комы

Лечение больного в коматозном состоянии возможно только при сочетании искусственного замещения функций жизненно важных органов и этиопатогенетической терапии. Особое значение имеет тщательно собранный (у родных, свидетелей происшествия) анамнез. Осмотр окружающих больного предметов, органолептическое исследование выделений, специальные лабораторные и физиологические исследования. Главная задача — предупредить углубление кислородного голодания мозга. Крайне опасны даже кратковременные эпизоды гипоксии и артериальной гипотонии. Принимают все меры, обеспечивающие искусственную свободную проходимость дыхательных путей.

При I и II стадиях это может быть воздуховод, при более глубокой коме — интубация или трахеостомия. Артериальная гипоксемия требует проведения кислородной терапии; при гиповентиляции (у больных с травмой мозга — при гипервентиляционном синдроме) показана ИВЛ (ИВЛ - искусственная вентиляция лёгких). Принимают меры для нормализации, а по соответствующим показаниям — для искусственного снижения температуры. Катетеризируют крупные венозные сосуды. Это позволяет осуществлять регулярный биохимический контроль, парентеральное питание, гемогрансфузии, эффективное и быстрое введение медикаментов, в частности для форсированного диуреза. Принимают меры борьбы с парезом желудочно-кишечного тракта, в желудок вводят зонд, который оставляют открытым в период между кормлениями. Важное значение имеет профилактика пролежней, предупреждение инфекций не только введением антибиотиков, но и повышением иммунозащитных сил организма (гамма-глобулин, стафилококковый анатоксин, левамизол).

9. Стресс. Понятие о стрессе как неспецифической реакция организма на воздействие различных раздражителей. Стадии и механизмы развития стресса, роль нервно-гормональных факторов. Основные проявления стресса.

Стресс (от англ. stress - напряжение) или «общий адаптационный синдром» - это совокупность общих неспецифических физиологических, психологических и биохимических реакций организма в ответ на действие стрессоров - раздражителей чрезвычайной силы любой природы. Он направлен на обеспечение гомеостаза организма и его адаптацию к новым условиям окружающей среды.

Принято различать три основные группы стрессоров: 1) средовые (физические воздействия - боль, холод, перегрев; биологические - инфекционные агенты; химические); 2) психоэмоциональные; 3) социальные.

По течению стресс может быть острым, подострым и хроническим

Понятие о стрессе как неспецифической реакция организма на воздействие различных раздражителей.

При действии на организм различных повреждающих факторов в нем возникают двоякое рода изменения. С одной стороны, выявляются полом, повреждение, а с другой включаются защитно-компенсаторные механизмы как реакция на повреждение. Последняя группа механизмов всегда привлекала внимание исследователей. И.П. Павлов обозначил ее как «физиологическую меру» организма. В 1932 г. американский физиолог У. Кеннон сформулировал принцип гомеостазиса, суть которого заключается в том, что организм непрерывно поддерживает постоянство внутренней среды и при действии повреждающих факторов, нарушающих это постоянство, включается сложная цепь различных компенсаторно-приспособительных, механизмов, направленных на его восстановление. Эти механизмы обычно стереотипна и включаются при действии различных повреждающих факторов. Следовательно, они по своему характеру неспецифичны. У. Кеннон подчеркнул значение симпатического отдела нервной системы в этих реакциях, а Л.А. Орбели в 1935 г. сформулировал положение об адаптационно-трофической роли симпатической нервной системы. Было показано, что при повреждающих воздействиях именно через симпатическую нервную систему активируются высшие отделы центральной нервной системы, идет мобилизация энергетических ресурсов, стимулируется деятельность сердечно-сосудистой системы, усиливается работоспособность мышц, активируются иммунологические механизмы и другие процессы.

Дальнейшим этапом в изучении компенсаторно-приспособительных механизмов организма являются работы канадского патолога Г. Селье. Он назвал повреждающие воздействия (например, болевое раздражение, холод, возбудители инфекционных заболеваний, яды, психические травмы и др.) термином стрессоры (от англ. stress —- напряжение). При действии на организм они вызывают два вида реакции: специфические, связанные с качеством действующего фактора, и неспецифические, общие при действии различных стрессоров.

Именно неспецифический вид реакции, совокупность характерных, стереотипных общих ответных реакций организма на действие раздражителей самой различной природы Г. Селье обозначил как стресс или общий адаптационный синдром. Такие реакции имеют прежде всего защитный характер и направлены на приспособление организма к новым условиям, выравнивание тех изменений, которые вызваны действующим фактором.

При анализе последствий общего адаптационного синдрома Г. Селье утверждал, что хотя этот синдром в целом имеет защитно-приспособительный характер, в ряде случаев ответная реакция организма может оказаться неадекватной условиям, ее вызывающим. Она может быть более сильной, чем нужно, ослабленной или извращенной, и тогда эта реакция, возможно, станет причиной последующих патологических изменений в организме. Подобные патологические изменения в организме Г. Селье назвал болезнями адаптации, или дистрессом. Один из таких механизмов можно представить следующим образом. Известно, что глюкокортикоиды необходимы для развертывания иммунологических механизмов защиты организма (образование антител, фагоцитоз и др.). Однако если при общем адаптационном синдроме секреция глюкокортикоидов окажется чрезмерной, они будут угнетать эти же механизмы, подавят развитие неспецифических защитных реакций (воспаление), и тогда попавшие в организм микроорганизмы получают возможность беспрепятственно размножаться, что может привести к сепсису.

Оценивая положительно вклад Г. Селье в изучение механизмов действия повреждающих факторов, следует указать на ряд спорных положений его учения, например по вопросам о первом медиаторе стресса, «патогенной ситуации» как причине заболевания, о параллелизме в действии нервной и эндокринной систем.

Стадии стресс-синдрома. В развитии общего адаптационного синдрома выделяют три стадии: раннюю стадию, или реакцию тревоги, стадию резистентности и стадию истощения.

Согласно концепции Г. Селье, стресс неоднороден. Он имеет как адаптивную природу (отсюда его синоним «общий адаптационный синдром»), так и предпатологическую, которая реализуется при наступлении стадии истощения.

Первая стадия — реакция тревоги — характеризуется уменьшением размеров тимуса, селезенки, лимфатических узлов, что связано с активацией коры надпочечников и выбросом в кровь глюкокортикоидов.

Она длится от 6 до 48 ч после действия стрессора. При первичном повреждении при действии стрессора снижается артериальное давление, уменьшается частота дыхательных движений и сокращений сердечной мышцы, снижаются температура тела, тонус скелетных мышц, содержание глюкозы в крови, повышается проницаемость стенок капилляров, сгущается кровь, что сопровождается распадом белков и преобладанием катаболических реакций.

Такого рода «Шок» сменяется «противотоком» - включением механизмов противодействия повреждению:

• начинается мобилизация общих защитных сил организма, что связано в основном с усилением притока к тканям энергетических субстратов (глюкозы и жирных кислот);

• возрастает секреция адренокортикотропного гормона (АКТГ) и глюкокортикоидных гормонов (кортизола, кортикостерона), эндогенных опиоидов;

• учащаются дыхание, сердцебиение, повышаются температура тела, уровень глюкозы и ненасыщенных жирных кислот в крови, уменьшается содержание гликогена в печени;

• восстанавливаются кровоснабжение, доставка питательных веществ и кислорода в мозг, сердце, скелетные мышцы;

• отмечается инволюция тимико-лимфатического аппарата;

• появляются геморрагические высыпания и изъязвления на слизистой желудка и двенадцатиперстной кишки, что связано с активацией мозгового слоя и коры надпочечников и выбросом в кровь катехоламинов и глюкокортикоидов. Эрозивные изменения и возникновение язв желудочно-кишечного тракта обусловлены способностью глюкокортикоидов стимулировать секрецию НС1 и пепсина.

Для первой стадии характерны также уменьшение объема жировой ткани, гипотермия тела, гипотония мышц, гиперсекреция слюнных и слезных желез.

Устойчивость организма к повреждающему фактору на стадии тревоги временно снижается.

Вторая стадия - стадия резистентности, или выравнивания нарушенного равновесия - наступает через 48 ч после действия стрессора.

Принципиально важно, что стресс, вызванный одним раздражителем, на этой стадии повышает устойчивость организма к действию любых других раздражителей. Понятию общего адаптационного синдрома лучше всего соответствует картина, наблюдаемая на данной стадии.

Вторая стадия характеризуется гипертрофией коры надпочечников с устойчивым повышением секреции глюкокортикоидов. Они увеличивают количество циркулирующей крови, повышают артериальное давление, оказывают антигистаминный эффект, усиливают глюконеогенез. Эти эффекты связаны как с непосредственным действием кортикостероидов, так и в значительной степени со способностью их активировать эффекты симпатической нервной системы, ее адаптационно-трофическое влияние. В этой стадии обычно повышается устойчивость организма к действию ряда чрезвычайных раздражителей, хотя бывают случаи и повышения чувствительности. В стадии резистентности сохраняется усиленная секреция катехоламинов в мозговом слое и повышается их концентрации в крови. Отмечаются также гиперплазия щитовидной железы и некоторая атрофия гонад, уменьшается скорость роста тела (у детей и подростков), может прекратиться лактация у кормящих женщин.

Если действие стрессора прекращается или оно незначительно по своей силе, вызванные им изменения постепенно нормализуются и происходит восстановление морфологии и функции органов до нормы. Однако если влияние патогенного фактора оказывается чрезмерно сильным или длительным, развивается истощение функции коры надпочечников и наступает снижение резистентности к данному и другим раздражителям с усилением катаболических и некротических изменений в органах и тканях.

Повторные стрессорные воздействия, с одной стороны, производят тренирующий эффект, с другой - способны истощать защитные силы организма, вследствие чего даже слабые раздражители обусловливают развитие тяжелых заболеваний. Развивается истощение функции коры надпочечников и может наступить гибель организма.

Третья стадия адаптационного синдрома - стадия истощения. На этой стадии устойчивость к вредному фактору вновь снижается, и в организме появляются изменения, похожие на те, что происходят при старении.

Известно, что при перенапряжении той или иной функции она может оказаться неадекватной условиям и из физиологической перейти в патологическую, т.е. стать источником дальнейших нарушений. Так, например, перенапряжение процесса возбуждения в коре головного мозга может привести к развитию запредельного торможения, которое само становится причиной различных расстройств.

При анализе последствий общего адаптационного синдрома Г. Селье утверждал, что хотя этот синдром в целом имеет защитноприспособительный характер, в ряде случаев ответная реакция организма может оказаться неадекватной условиям, ее вызывающим. Она может оказаться более сильной, чем нужно, ослабленной или извращенной, и тогда эта реакция становится причиной последующих патологических изменений в организме.

Г. Селье пронаблюдал и описал многообразные изменения, возникающие в организме при стрессе и называемые в настоящее время «триадой Селье»:

• гипертрофия коры надпочечников и инволюция тимиколимфатического аппарата (тимуса, селезенки, лимфоузлов);

• образование геморрагических язв в желудочно-кишечном тракте;

• нарушение обмена веществ и изменения в периферической крови в виде нейтрофильного лейкоцитоза, снижения количества лимфоцитов и эозинофильных гранулоцитов.

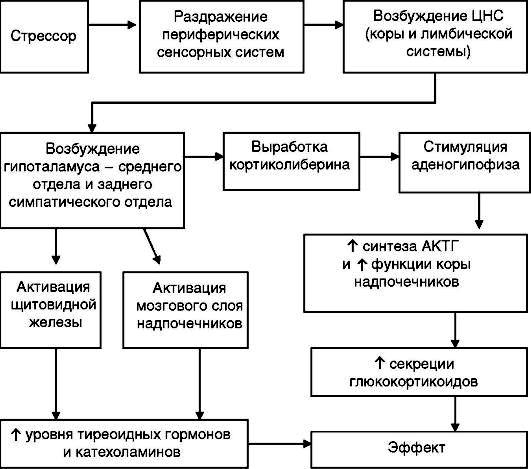

Схема патогенеза общего адаптационного синдрома (рис. 4-2)

При стрессе гипоталамус может активироваться не только нервными влияниями, но и гуморальными факторами: гипоксией, гипогликемией, интерлейкинами (IL-1, IL-6), фактором некроза опухолей (TNF), интерфероном (IFN) (т.е. при инфекциях, лихорадке, сепсисе и др. может осуществляться цитокиновая регуляция стресса).

Интересно, что антигенная стимуляция - единственный вид стресса, при котором ответ надпочечников достигается даже при удаленном гипофизе, что говорит о важности иммунологических сигналов в развитии стресса.

Рис. 4-2. Патогенез общего адаптационного синдрома. АКТГ - адренокортикотропный гормон

Несмотря на то что стресс лежит в основе множества заболеваний, по мнению Г. Селье, нет смысла его избегать, так как «стресс - это аромат и вкус жизни и избежать его может лишь тот, кто ничего не делает... Мы не должны, да и не в состоянии избегать стресса. Полная свобода от стресса означала бы смерть». Без некоторого уровня стресса никакая активная деятельность невозможна. Стресс может быть не только вреден, но и полезен организму (эустресс), он мобилизует его возможности, повышает устойчивость к отрицательным воздействиям (инфекциям, кровопотере и др.), может приводить к облегчению течения и даже полному исчезновению многих заболеваний (язва, аллергия, бронхиальная астма, ишемическая болезнь сердца и др.). Стрессу, а точнее, его негативным последствиям, особенно подвержены одинокие люди или те, кто испытывал недостаток родительской любви в детстве. Исследования показывают, что чувства социальной привязанности, любви значительно повышают устойчивость людей к стрессовым факторам.

Следует учитывать гендерные и возрастные особенности выраженности стресс-синдрома. Например, у детей стресс-реактивность организма ослаблена, что учитывается в педиатрической практике. При старении организма отмечается снижение адаптивных резервов эндокринной системы, гиперинсулинемия, снижение толерантности к углеводам, повышение интенсивности перекисного окисления липидов и другие изменения, характерные для хронического стресса, что дало основание академику В. Фролькису обозначить данное состояние как «стресс-возраст-синдром». В старческом возрасте снижается количество глюкокортикоидных рецепторов во многих тканях-мишенях, что отражается на эффективности стрессорной реакции у пожилого человека. Женщины реагируют на стресс сильнее (по количеству стрессорных гормонов в крови) и быстрее, чем мужчины, но их организм более приспособлен к стрессорным ситуациям, что частично объясняется влиянием эстрогенов и большей тренированностью. Так сложилось в природе, что особи женского пола чаще подвержены стрессу ввиду их заботы о потомстве (защита, добыча пищи).

Физиологическая беременность сопровождается высоким уровнем кортикостероидов в крови матери, но плод защищен от них плацентарными ферментами, которые частично инактивируют эти гормоны. Однако индуцированный хронический гестационный стресс (иммобилизация, гипоксия, физическое напряжение, голодание и др.) с самого начала беременности способен задержать нормальное развитие плода. В результате создаются предпосылки для метаболических нарушений, сердечно-сосудистой и другой патологии во взрослой жизни, что подтверждено экспериментальными и эпидемиологическими исследованиями. По некоторым экспериментальным данным, уже со второго триместра беременности плод сам способен реагировать на стрессирование материнского организма, что приводит к так называемому синдрому пренатального стресса. У взрослых потомков стрессированных матерей он проявляется нарушениями стресс-реактивности нейроэндокринной системы, репродуктивных функций, обмена веществ и поведения. В частности, у самцов снижается половая активность и формируется гомосексуальное поведение. Ряд клинических наблюдений подтверждает эти выводы, поэтому чрезвычайно важно соблюдать охранительный режим беременной женщины.

Критериями уровня стресса в клинической практике и при проведении экспериментальных исследований являются такие показатели, как содержание в крови и моче глюкокортикоидных гормонов, катехоламинов и их метаболитов, интенсивность хемилюминесценции крови, содержание в ней продуктов перекисного окисления липидов и др.

Основные проявления стресса

Физиологические симптомы стресса.

Эта группа симптомов проявляется болью в разных частях тела, чаще всего эти боли носят психосоматический характер и в основном это головные боли. Кроме болей, симптомы стресса проявляются и во всевозможных проблемах с желудочно-кишечным трактом, а именно нарушения процессов пищеварения, резкое изменение веса, как в сторону увеличения, так и уменьшения. Еще проблемы с пищеварением очень часто проявляются всевозможными аллергиями и расстройствами. Среди проявлений стресса, на которые стоит обратить внимание - это:

изменения артериального давления

напряженность мышц и судороги конечностей

повышенная потливость

расстройства сна, аппетита и сексуальной активности

Эмоциональные симптомы стресса

Человека, который подвержен стрессу можно определить по эмоциональному поведению. Чаще всего, в эмоциональном плане, стресс проявляется

повышенной тревожностью

беспокойством

раздражительностью

приступами необоснованного гнева

Кроме агрессии и ярких эмоциональных проявлений очень важно не упустить тихие проявления стресса, которые проявляются в

равнодушии

тоске

одиночестве

чувстве вины

Чем выше уровень стресса, тем вероятнее, что под воздействием недовольства собой и своими результатами в жизни страдающий от стресса рискует быть обладателем депрессии.

Поведенческие симптомы стресса

Поведенческие проявления стресса обычно проявляются в:

потере внимания к своей внешности

увеличение числа ошибок в работе

Кроме этого стиль поведения во многом провоцирует конфликты на работе и в семье. Обладатели вредных привычек во время стресса могут отметить рост количества сигарет и частоту употребления алкоголя. Если вы ощущаете, что вам хронически не хватает времени, то насторожитесь – это тоже симптом стресса, так как вы стали заложником своей работы, поскольку в этом случае стресс проявился в том, что вы берете на себя больше, чем можете осилить.

Интеллектуальные симптомы стресса

Интеллектуальная симптоматика во многом перекликается с поведенческой, но стоит обратить внимание на:

преобладание негативных мыслей

сложности с принятием решения

Кроме этих симптомов, у человека, который подвержен стрессу есть проблемы с памятью, вниманием и наблюдается определенная зациклинность.