- •Глава 1

- •2. Предмет лингвистики текста

- •Глава 2

- •2. Содержание античной риторики

- •3. Риторика в России

- •Глава 3

- •1. Основные лингвистические тенденции начала XX века и анализ текста

- •3. Сложное целое а. М. Пешковского

- •Глава 4 различные подходы к описанию текста

- •2. Подходы я. Петефи и к. Бринкера

- •3. Концепция е. Косериу

- •Глава 5 понятие текста

- •4. «Промежуточные» формы коммуникации

- •Глава 7 фонетические характеристики текста

- •4. Интонация диалогического текста

- •Глава 8 основные свойства текста

- •3. Смысловая, коммуникативная и структурная целостность текста в концепции о. И. Москальской

- •4. Цельность и связность как главные свойства текста

- •5. Основные свойства текста в интерпретации л. Н. Мурзина и а. С. Штерн

- •Глава 9 функции текста

- •1. Функция текста и иллокуция предложения

- •Глава 10 коммуникативная структура текста

- •1. Коммуникативное направление в лингвистике

- •5. Экспериментальное изучение коммуникативного членения текста

- •Глава 11 порождение и восприятие текста

- •1. Динамическая природа текста

- •3. Современные проблемы восприятия речи (текста)

- •Глава 12 типология текстов

- •1. Традиционные классификации речевых произведений

- •4. Типология утилитарных текстов б. Зандиг

- •6, Классификация речевых произведений к. Гаузенблаза

- •7. Типология художественных текстов в. П. Велянина

- •Глава 13 диалог как особый тип текста

- •1. Традиции изучения диалога в отечественной лингвистике

- •5. Диалог и полилог

- •Глава 14 современный анализ разговорной речи

- •1. Лингвистика текста и анализ разговорной речи

- •2. Этнометодологический анализ разговорной речи

- •3. Основные направления современного анализа разговорной речи

- •4. Смена говорящего как ключевое понятие разговорной коммуникации

- •6. Современные отечественные подходы к анализу разговорной речи

- •Глава 15 когнитивные аспекты текста

- •2. Понятие пресуппозиции

- •4. Изотопия текста

- •Глава 16 теория аргументации

- •3. Неориторика X. Перельмана

- •Оглавление

- •Глава 7. Фонетические характеристики текста. . 99

- •Глава 8. Основные свойства текста 116

- •Глава 13. Диалог как особый тип текста 206

- •Глава 14. Современный анализ разговорной речи ...... 231

- •Глава 15. Когнитивные аспекты текста 252

- •Глава 16. Теория аргументации 269

Глава 9 функции текста

Сущность языка нагляднее всего обнаруживается в его функционировании

Гали Николаевна Эйхбаум (из неопубликованных лекций)

1. Функция текста и иллокуция предложения

Как известно, общее значение языковых единиц слагается не только из их формы и содержания, но и из их коммуникативной направленности (функции). Это положение является одним из основополагающих принципов лингвистической прагматики. «Здесь дует!* — в определенных условиях эта фраза может означать вовсе не констатацию фак-та (наличие сквозняка), а пожелание (просьбу, мольбу, приказ и т. п.) закрыть окно. Соответственно в современной лингвистике текст понимается как комплексная, специально организованная, взаимосвязанная единица речевой коммуникации, с помощью которой говорящий совершает конкретное речевое действие с явно (или неявно) выраженным коммуникативным смыслом.

Перед тем как перейти к непосредственному рассмотрению текстовых функций, необходимо выяснить некоторые терминологические вопросы. В современной лингвистической теории при определении функциональной направленности речевых актов принято использовать понятие иллокуции.1

1 См., например, работы Дж. Остина и Дж. Серля в сборнике «Новое в зарубежной лингвистике» (1986).

142

В нашем случае, видимо, целесообразно вслед за некоторыми авторами отнести понятие иллокуции к уровню предложения, закрепив понятие текстовой функции за уровнем целого речевого произведения (linke, Nussbaumer, Portmann 1994: 245). При этом необходимо заметить, что в некоторых источниках эти понятия используются как синонимичные, т. е. функция текста = иллокуции текста (Bußmann 1990: 777). Однако в любом случае речь идет об интенционалыгом аспекте речевого высказывания.

Насколько неверно является предположение о том, что общее значение текста складывается из простой суммы значений отдельных предложений, настолько неверен вывод о том, что текстовую функцию можно представить в виде суммы отдельных иллокуций. И уж если мы хотим связать функцию текста с иллокутивной силой отдельных предложений, то нам необходимо предположить наличие системы иллокутивных иерархий, в которой главной функции текста соответствовали бы подчиненные функции (иллокуции) на Уровне предложения. Однако намного целесообразнее связать целевую установку текста с функционированием текста как целого и исходить из того, что отдельные текстовые элементы (слова, предложения или даже фрагменты), хотя и способствуют воплощению этой функции, однако сами по себе, в отдельности, ее не реализуют.

Таким образом, чем меньше при определении функции текста мы опираемся на внутритекстовые элементы, тем важнее оказываются экстратекстовые факторы, как адресат, ситуация, отношения между партнерами по коммуникации, общий фонд знаний собеседников и т. п. Вместе с тем рассмотрение предложений в аспекте их функционирования способствует выявлению особенностей функционирования текста как целого речевого произведения. Что же касается определения реестра текстовых функций, то в этом вопросе У языковедов нет единой точки зрения. Однако нетрудно заметить, что отправной точкой большинства новейших зарубежных классификаций текстовых функций является так называемая «модель органона» Карла Бюлера,

143

2, «Модель органона» К. Бюлера

При знакомстве с концепцией К. Бюлера следует помнить, что в данном случае речь идет о семиотической модели функционирования языка (а не о текстовой модели), согласно которой описание функционирования языковых знаков производится с учетом конкретных коммуникативных взаимосвязей.

При построении модели функционирования языка К. Бю-лер отталкивается от мысли Платона, высказанной в диалоге «Кратил»: «Язык есть organum, служащий для того, чтобы один человек мог сообщить другому нечто о вещи» (Бюлер 1993: 30). В этом перечислении «один человек — другому человеку — о вещи» представлены три необходимые реляционные компоненты акта коммуникации.

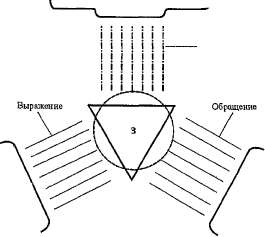

Для большей наглядности К. Бюлер рисует следующую схему (рис. 3):

Предмет

О

Орган

а-' >э

Один человек Другой человек

Рис. 3. «Модель органона» К. Бюлера.

При толковании данной схемы в первую очередь приходит в голову прямой каузальный подход. «Один человек* производит звук, который действует на «другого человека * как раздражитель. Таким образом, здесь имеются и субъект, и объект воздействия. Смысл отношения между звуком и предметом состоит в каузировании связей между событиями, сопровождающими звук: слуховое восприятие звукового фе-

144

номена стимулирует слушающего обратить внимание на этот самый предмет. Вот пример К. Бюлера: «Два человека находятся в комнате. Один слышит шорох, смотрит в окно и говорит: "Идет дождь", тогда и другой смотрит туда, понуждаемый услышанными словами или взглядом говорящего о. По мнению К. Бюлера, так все происходит, и при этом круг замыкается наилучшим образом. Однако психофизические системы говорящего и слушающего действуют различно. В простейшем случае получение раздражения эквивалентно настоящему сообщению, а его отправление — действию.

Рассуждая таким образом, К. Бюлер приходит к новой схеме (рис, 4).

Представление

Отправитель

Получатель редметы

и ситуации

редметы

и ситуации

Рис, 4. Три семантические функции языковых единиц в трактовке

К, Бюлера,

Объяснения К. Бюлера точны и лаконичны. Круг в середине символизирует конкретное языковое явление. Три переменных фактора призваны поднять его тремя различными способами до ранга знака. Три стороны начерченного

146

треугольника символизируют эти три фактора. Треугольник включает в себя несколько меньше, чем круг. Вместе с тем он выходит за границы круга, указывая, что чувственно данное всегда дополняется апперцепцией.2 Множество линий символизирует семантические функции (сложного) языкового знака. Это символ в силу своей соотнесенности с предметами и положением дел; это симптом (примета, индекс) в силу своей зависимости от отправителя, внутреннее состояние которого он выражает, и сигнал в силу своего обращения к слушателю, чьим внешним поведением или внутренним состоянием он управляет так же, как и другие коммуникативные знаки (Бюлер 1993: 34).

Соответственно указанной схеме К. Бюлер выделяет три функции языковых знаков:

репрезентативную, т. е, функцию представления предметов, положений дел и событий (Darstellung);

экспрессивную, т. е. функцию выражения внутреннего состояния, эмоций и позиций отправителя (Ausdruck);

апеллятивную, т. е. функцию, с помощью которой отправитель обращается к реципиенту и хочет побудить его к определенным реакциям (Appell).

Доминирующую роль в этом единстве играет репрезентативная функция. Однако, не оспаривая ее главенствующей роли, К. Бюлер говорит также о возможности доминирования каждой из представленных выше функций. К тому же любое из трех рассмотренных отношений, любая из трех смысловых функций языкового знака открывает и очерчивает свою область лингвистических феноменов и фактов (там же: 36-38). В лингвистической литературе существует также мнение о том, что коммуникативная направленность (целевая установка) текста, как правило, воплощается в одной доминирующей функции, и именно ее следует называть текстовой функцией (Blinker 1993: 82).

Некоторые зарубежные лингвисты, строящие свои научные концепции на примате коммуникативного подхода к

2

Апперцепция — от лат, ad 'при, к' + perceptio 'восприятие' — зависимость восприятия от прошлого опыта, от запаса знаний и общего содержания духовной жизни человека, а также от психического состояния человека ъ момент восприятия; см.: Словарь иностранных слов (1989: 60).

146

тексту, заимствуют схему К. Бюлера целиком и переносят ее на уровень текста, считая основными функциями текста репрезентативную, экспрессивную и апеллятивную (Gülich, Raible 1977: 151-154). Такой выбор становится понятным, если учесть, что эти ученые считают текст «комплексным языковым знаком, образованным по правилам языковой системы» (Ibid.: 47); иными словами, они признают за текстом (по крайней мере частично) статус языкового знака. А уж если текст, по их мнению, является языковым знаком, то и выводы К. Бюлера о функциях языкового знака, естественно, распространяются также на текст.

Модель К. Бюлера получила свое дальнейшее развитие в трудах других выдающихся лингвистов. Ян Мукаржовский обратил внимание еще на один компонент речевого акта — на сам знак. С ним он связывает четвертую функцию — поэтическую или эстетическую. Эта функция заключается в способности знака сосредоточивать внимание на самом себе, а не на сообщаемом. По его мнению, поэтическая или эстетическая функция противопоставлена трем «практическим» функциям, выделяемым К.Бюлером. Иными словами, именно направленность поэтической речи на самого себя, а не на означаемое отличает ее от практического использования языка (Mukafovsky 1977: 65-85) — цит. по (Чаковская 1986: 6).

3. Иллокутивные классы Дж. Сер ля

u Другой основой для многих зарубежных классификаций текстовых функций являются иллокутивные классы Дж. Серля (1986: 170-194). Как известно, он выделяет:

репрезентативы, функция которых состоит в пред ставлении какого-либо (истинного или неверного, правиль ного или неправильного) положения дел (диагноз, констата ция, описание, предсказание, сообщение, утверждение);

директивы — речевые акты, побуждающие реципи ента к какому-либо действию (приказ, просьба, распоряже ние, рекомендация, совет, указание и т. п.);

147

3) комиссивы — речевые акты, в которых говорящий обязуется предпринять какое-либо действие в будущем, со блюдать определенные рамки поведения (гарантийное пись мо, договор, клятва, обещание, пари и т. д.);

экспрессией, предназначенные для выражения психи ческого отношения говорящего к предметам и ситуациям (благодарность, извинение, поздравление, приветствие, собо лезнование и т. п.);

декларативы — речевые акты, успешное осуществле ние которых влечет за собой изменение в статусе или в положении того предмета (предметов), о котором (которых) идет речь (например: «Я объявляю вас мужем и женой» или «Я назначаю Вас ...»).

Нетрудно заметить, что три иллокутивных класса Дж. Серля из пяти в том или ином виде повторяют функции языкового знака в модели К. Бюлера: репрезентативы ■ ^ функция представления, экспрессивы = функция выражения, директивы = апеллятивная функция. К тому же оледу-ет добавить, что перечень возможных целевых установок речевых актов не исчерпывается классификацией Дж. Серля. Одна из развернутых концепций, посвященных прагматическому аспекту высказывания, и в частности видам речевых актов, представлена в работе В. В. Богданова (1990). Его строгая дихотомичная схема включает в себя девять конеч--ных классов, причем каждый из этих классов проиллюстрирован необходимым количеством примеров на разных языках: декларативы, комиссивы, интеррогативы, инъюнктивы, реквестивы, адвисивы, экспрессивы, констативы, аффирма-тивы.3

4. Классификация текстовых функций К. Бринкера

В своем подходе К. Бринкер опирается на представленную в п. 3 классификацию Дж, Серля и выделяет следу-

3 Эти наименования приведены в порядке,

предложенном В. В. Богдановым. (1990:

53-58).

Эти наименования приведены в порядке,

предложенном В. В. Богдановым. (1990:

53-58).

148

ющие основные функции текста: 1) информативную (Informationsfunktion), 2) апеллятивную (Appellfunktion), 3) функцию возложения (принятия на себя) обязанностей (Obligationsfunktion), 4) контактную (Kontaktfunktion), 5) декларативную {Deklarationsfunktion). Нетрудно заметить, что К. Бринкер, сохраняя принципиальный подход Дж. Серля, отказывается от названия репрезентативы и экспрессивы, предпочитая им более однородные наименования (соответственно информативная и контактная функции). По его словам, это сделано для того, чтобы подчеркнуть особенности коммуникативного контакта между автором текста и реципиентом, находящие свое выражение в тексте (Brinker 1993: 104). Рассмотрим эти функции подробнее.

Информативная функция: отправитель дает понять реципиенту, что хочет сообщить (передать) ему новое знание, проинформировать его о чем-либо. Пер формативные глаголы informieren (информировать), mitteilen (сообщать), benachrichtigen (уведомить) и т. п. прямо передают содержание данной функции. Основной смысл информативной функции заключается в следующей формуле: Ich (der Emittent) informiere- dich (den Rezipienten) über den Sackverhalt X (Text-mhalt) — «я (отправитель) информирую тебя (реципиента) о положении дел X (содержание текста)». Степень уверенности автора в истинности информации передается при помощи модальных глаголов, модальных слов или дру. гих языковых средств. Наиболее явно информативная функция представлена в газетных, радио- и телевизионных новостях, различного рода описаниях, медицинских заключениях и т. п.

Апеллятивная функция: отправитель дает понять реципиенту, что он хочет побудить его занять определенную позицию по отношению к предмету (воздействие на мнение) и / или совершить определенное действие (воздействие на поведение). К перформативным глаголам, прямо называющим виды словесного воздействия на реципиента, относятся следующие глаголы: auffordern (побуждать), befehlen (приказывать), raten (советовать), empfehlen (рекомендовать) ДР. Главное содержание апеллятивной функции передает Формула Ich (der Emittent) fordere dich (dm RezipienUn)

149

auf, die Einstellung (Meinung) X зи übernehmen / die Handlung X zu vollziehen — «Я (отправитель) призываю тебя (реципиента) занять позицию (принять точку зрения) X / совершить действие X». Алеллятивная функция характерна для рекламных текстов, политических комментариев, инструкций, рецептов и т. п.

Функция возложения (принятия на себя) обязанностей: отправитель дает понять реципиенту, что обязуется совершить по отношению к нему определенное действие. Эту функцию передают такие лерформативные глаголы, как versprechen (обещать), sich verpflichten (обязаться), schwören (клясться), garantieren (гарантировать) и др. Основное содержание функции возложения обязанностей заключено в формуле: Ich (der Emittent) verpflichte mich (dem Rezipienten gegenüber), die Handlung X zu tun — «Я (отправитель) обязуюсь (по отношению к реципиенту) выполнить действие X». Данная функция находит свое воплощение в до-говорах, (письменных) соглашениях, гарантийных письмах, клятвах и т. п.

Контактная функция: отправитель дает понять реципиенту, что в данном случае речь идет о личных отношениях (в особенности об установлении и поддержании личных контактов). Функцию человеческого контакта передают следующие перформативные глаголы: danken (благодарить), um Entschuldigung bitten (просить извинения), gratulieren (поздравлять), bedauern (сожалеть) и т. п. Примером текста с явно выраженной контактной функцией может быть открытка следующего содержания: Über die Glückwünsche und Aufmerksamkeiten zu unserer Verlobung haben wir uns sehr gefreut und danken Ihnen herzlich dafür 'Мы очень рады Вашему вниманию и сердечно благодарим Вас за поздравления по случаю нашей помолвки'. Контактная функция находит свое выражение в поздравительных открытках, соболезнованиях и т. п.

Декларативная функция: отправитель дает понять реципиенту, что данный текст создает новую реальность, что (успешное) произнесение текста означает установление определенного положения дел. Декларативная функция почти всегда находит свое прямое выражение в тексте: Ich setze

150

meinen Bruder Franz S, zu meinem alleinigen Erben ein (aus einem Testament) 'Я назначаю своим единственным наследником моего брата Франца 3.' (из завещания). Общей формулой таких текстов могут служить слова: Ich (der Emittent) bewirke damit, dass X als Y gilt 'Я (отправитель) обусловливаю настоящим, что X считается Y*. Декларативная функция характерна для завещаний, обвинительных заключений, назначений, передачи полномочий и т. п. Сюда же относятся записи в студенческой зачетной книжке (Ibid.: 104-120).

5. Текстовые функции в концепции В. Хайнеманна и Д. Фивегера

Некоторые авторы предпочитают рассматривать функции текста применительно к проблеме типологии текстов. В этой связи обращает на себя внимание концепция В. Хайнеманна и Д. Фивегера, в которой текстовые функции оказываются первым звеном в многоуровневой системе знаний коммуникантов о характерных чертах отдельных типов текстов (Text-musterwissen): I — Funktionstypen (функциональные типы), II — Situationstypen (типы ситуаций), III — Verfahrenstypen (типы коммуникативных стратегий), IV — Text-Strukturie-rungstypen (типы структурирования текстов), V — prototy-pische Formulierungstypen (стереотипичные формулировки) (Heinemann, Viehweger 1991: 147),

При определении перечня текстовых функций решающим обстоятельством для немецких авторов оказывается от-вет на вопрос, какие последствия может повлечь за собой применение того или иного текста в акте коммуникации (интеракции). С их помощью автор текста может:

психически разгрузить себя (функция самовыражения, "sich ausdrucken");

— установить или поддержать контакт с партнерами {контактная функция, "kontaktieren");

получить от партнеров или сообщить им какую-либо информацию (функция информирования, "informieren");

151

— побудить партнеров что-либо сделать (функция управления, регуляции, "steuern").

Эти четыре первичные функции обеспечения коммуникации находятся в тесной взаимосвязи друг с другом: регулирующие тексты одновременно могут передавать информацию, информирующие тексты предполагают наличие контакта между партнерами, а для установления или поддержания контакта необходима как минимум способность партнеров по коммуникации к самовыражению.

С помощью текстов может достигаться также эстетическое воздействие на партнеров. Эту функцию В. Хайнеманн и Д. Фивегер называют эстетической и ее особое положение видят в том, что автор текста, обладающего эстети- ческой функцией, создает с его помощью «мнимую реальность» (eine fiktive Realität). Таким образом, если четыре первых функции обращены к реальному миру, то последняя, пятая, функция обслуживает мнимый мир.

6. Соотношение между формой, содержанием и функцией текста

Для ответа на вопрос о соотношении между формой, содержанием и функцией текста, кажется, не требуется долгих размышлений. В данном случае проще всего воспользоваться одним из наиболее авторитетных лингвистических словарей и в определении каждого из этих трех понятий будет присутствовать соотнесенность, по меньшей мере, с одним из двух других понятий. Возьмем, например, «Словарь лингвистических терминов* О. С. Ахмановой. Одним из значений термина «форма» выступает «своеобразная внутренняя организация языка, определяющая присущую ему .специфику связи данного содержания с данным выражением» (Ахманова 1969: 500). Аналогично этому слово «содержание* трактуется как «внутренняя (смысловая, понятийная) сторона языковых единиц, по отношению к которой внешняя (звуковая, графическая и т. п.) их сторона приобретает свойства выражения» (там же: 438). Соответственно под «функцией* в самом

152

общем плане понимается «назначение, роль, выполняемая единицей (элементом) языка при его воспроизведении в речи» (там же: 506).

Таким образом, текст имеет две взаимосвязанные стороны — форму и содержание, к тому же он предназначен для выполнения определенной функции. В принципе, мы уже сталкивались с подобным соотношением, правда, применительно к тем подходам, которые используются при описании текстов. Как указывалось выше, В. Хайнеманн выделяет три подхода к описанию текста: 1) строго синтаксический, 2) семантический и 3) коммуникативно-прагматический. Такое разграничение соответствует не только выделению в семиотике трех разделов — синтактики, семантики и прагматики, но фактически также и ориентации исследователя на формальные, содержательные или функциональные особенности текста.

Конечно, в современной лингвистике текста можно встретить и иную трактовку данного соотношения. О. И. Мос-кальская, например, давая характеристику сверхфразовому единству (или микротексту), говорит о том, что это понятие является одновременно синтагматическим и функциональным (Москальская 1978: 14). Для нее сверхфразовое единство — это «специальным образом организованная, закрытая цепочка предложений, представляющая собой единое высказывание» (там же).

Отличительной чертой любого сверхфразового единства (как и целого речевого произведения) является целостность, т. е. органическое сцепление его частей. Целостность текста проявляется одновременно в виде структурной, смысловой и коммуникативной целостности, которые соотносятся между собой как форма, содержание и функция. Наиболее наглядно все три вида целостности проявляются в сверхфразовом единстве (там же).

Структурная целостность сверхфразового единства проявляется в многочисленных внешних сигналах связи между предложениями, которые показывают, что сверхфразовое единство — это, помимо всего прочего, также структурное Целое. Смысловая целостность текста заключается, по мнению О. И. Москальской, в единстве его темы. Под темой

153

целого текста (точнее, микротекста) она понимает смысловое ядро текста, его конденсированное и обобщенное содержание. И, наконец, коммуникативная целостность сверхфразового единства проявляется в том, что каждое последующее предложение опирается в коммуникативном плане на предшествующее, и тем самым высказывание «продвигается» вперед, от данного к новому. Вследствие этого образуется тема-рематическая цепочка, имеющая конечный характер и определяющая границы сверхфразового единства (там же: 14-16).

Таким образом, взаимная обусловленность формы, содержания и функции текста в трактовке О. И. Москальской отличается от привычной картины соотношения этих понятий применительно к другим лингвистическим единицам (морфеме, слову, предложению).

Нередко все три названных параметра включаются автором в определение текста. Ср., например, определение тек-ста К. Бринкера: «Термином "текст" обозначается некоторая ограниченная последовательность языковых знаков, когерентная сама по себе и обладающая как единое целое отчетливой коммуникативной функцией» (Brinker 1992: 17), Тем самым подчеркивается органическая связь между формой (текст как ограниченная, взаимосвязанная последовательность языковых знаков), содержанием (текст как единое целое) и функцией (текст как цельное образование, обладающее отчетливой коммуникативной функцией). В таком определении текста все три признака выступают как обязательные компоненты.