- •Раздел 1 общеприкладная медицинская микробиология микробиология как наука

- •История развития микробиологии

- •Систематика и номенклатура микроорганизмов

- •Микроскопические методы исследования микроскопы и способы микроскопии

- •Методы приготовления мазков–препаратов из материала (культур) и способы их окрашивания

- •Морфология и ультраструктура прокариот эубактерии

- •Патогенные спирохеты

- •Актиномицеты

- •Риккетсии

- •Микоплазмы

- •Физиология микроорганизмов

- •Выделение чистых культур бактерий

- •Выделение и изучение культуральных свойств бактерий–аэробов

- •Особенности выделения и изучения культуральных свойств бактерий–анаэробов

- •Действие физических, химических и биологических факторов на микроорганизмы

- •Бактериофаги (фаги)

- •Стерилизация

- •Инфекция

- •Механизмы неспецифической резистентности

- •Антигены как индукторы приобретенного антимикробного иммунитета

- •Органы иммунитета и иммунокомпетентные клетки

- •Антитела (иммуноглобулины)

- •Процесс антителообразования

- •Аллергия (гиперчувствительность)

- •Патогенез и характер проявления анафилаксии и инфекционной аллергии

- •Иммунопрофилактика и иммунотерапия вакцины

- •Иммунные сыворотки (гамма–глобулины)

- •Серологические реакции иммунитета

- •Реакция агглютинации

- •Реакция преципитации

- •Реакция связывания комплемента

- •Реакция иммунофлюоресценции

- •Реакция торможения гемагглютинации

- •Раздел 2 инфекционная микробиология возбудители бактериальных инфекций пиогенные кокки

- •Общая характеристика патогенных энтеробактерий и вызываемых ими кишечных инфекций

- •Эшерихии

- •Возбудители брюшного тифа и паратифов а и в

- •Возбудители сальмонеллезов

- •Возбудители дизентерии

- •Холерный вибрион

- •Коринебактерии дифтерии

- •Возбудители туберкулеза и микобактериозов

- •Возбудитель сифилиса

- •Возбудители вирусных инфекций общая характеристика вирусов

- •Вирусы гриппа

- •Вирусы парагриппа

- •Аденовирусы

- •Вирусы гепатита

- •Спид и спид–ассоциированные инфекции

- •Возбудители протозойных болезней плазмодии малярии

- •Токсоплазмы

- •Трихомонады

- •Лямблии

- •Приложение устройство, оснащение и правила работы в микробиологических лабораториях

- •Раздел 1 1

- •Раздел 2 62

Спид и спид–ассоциированные инфекции

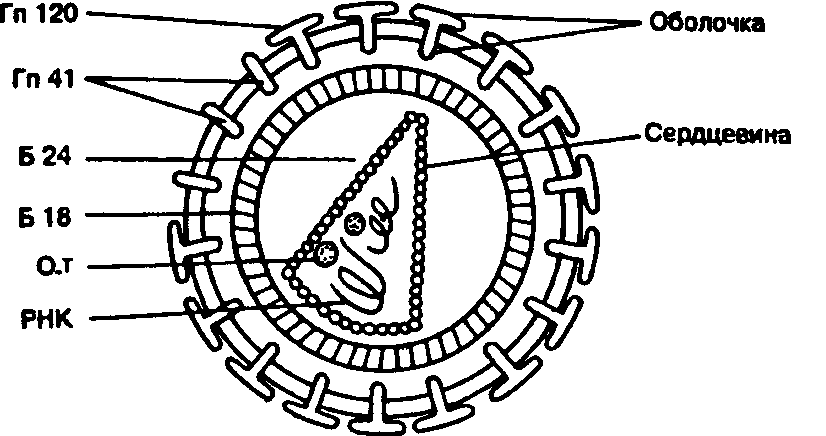

Возбудителем СПИДа (синдром приобретенного иммунного дефицита, ВИЧ–инфекция, или «болезнь Т–хелперов») является лимфотропный ретровирус, избирательно поражающий определенный клон Т–хелперов без заметного влияния на Т–супрессоры, что приводит к дисбалансу между ними и специфическому для СПИДа снижению коэффициента Т–хелперы / Т–супрессоры. Ретровирус СПИДа выделил Люк Монтатье в 1983 г. во Франции и дал ему название «вирус, ассоциированный с лимфоаденопатией, или LAV». Год спустя в США его получил Р. Галло и назвал «вирусом Т–клеточного лейкоза человека III типа – HTLV–III». В настоящее время вирус СПИДа называют вирусом иммунодефицита человека – ВИЧ (HIV).

Рис.

45.

Ультраструктура вируса СПИД: Б

– белки;

Гп

–

гликопротеиды; От

– обратная

транскриптаза

Клинические особенности. В основе синдрома лежит дефицит Т–клеточного иммунитета и связанное с этим развитие тяжелых инфекционных процессов, вызванных редко встречаемой условно–патогенной микрофлорой или возникновением злокачественных опухолей. Подозрительными на СПИД симптомами являются хронические диарея (15–20%), пневмония (65%) и длительная ремитирующая лихорадка, не поддающиеся лечению химиотерапевтическими препаратами, прогрессирующая потеря массы тела (на 10–15% за 1–2 месяца), лимфопения, саркома Капоши у лиц моложе 60 лет (30%) и другие опухоли. При этом верхние дыхательные пути и легкие чаще всего поражаются простейшими Pneumocyctis carinii, герпесвирусами, аспергиллами (род грибов класса гифомицетов), атипичными микобактериями, токсоплазмами, гельминтами, а кишечник – условно–патогенными грибами рода кандида.

Для вирусологических и иммунологических исследований рекомендуется брать два образца стерильной гепаринизированной крови по 5 мл каждый, обеспечивая их доставку в течение 6–8 ч после взятия от больного в охлажденном состоянии в сумках–холодильниках. Сыворотка больных для транспортировки и хранения замораживается при температуре –20°C.

Иммунологические показатели. Избирательное поражение Т–хелперов проявляется в их уменьшении и дисбалансе с Т–супрессорами (Тх/ Тс< 0,6 против 1:1 в норме), снижении общего числа Т–клеток. Одновременно больные СПИДом утрачивают способность реагировать на туберкулин, трихофитин, кандидин и другие аллергены.

Вирусологическая диагностика. Вирусологическое исследование на СПИД основывается на получении прямых показателей наличия в крови больных вируса и специфических к нему антител. С этой целью ретро–вирус выделяют в Т–клеточных культурах, но методики получения и культивирования вируса настолько сложны, что доступны лишь отдельным вирусологическим лабораториям. Широкое применение нашел метод обнаружения в крови больных вируса и антител с помощью иммуноферментного анализа. При этом чаще применяется твердофазный метод обнаружения антител в сыворотке больных и носителей. Для этого производственные институты готовят полистироловые планшеты с сорбированным в лунках антигеном ВИЧ. При их наличии исследование проводится поэтапно: 1) во все лунки, кроме контрольных, на 30 мин при 37°С вносят исследуемые сыворотки; 2) к образовавшемуся иммунному комплексу на 30 мин при 37°С прибавляют антивидовой пероксидазный иммуноконъюгат; 3) для определения присоединения пероксидазного иммуноконъюгата к иммунному комплексу в лунки на 10 мин вносят ортофенилендиамин + Н2О2 как субстрат, что в положительных случаях проявляется пожелтением; 4) регистрация результатов реакции (интенсивности окрашивания) проводится специальным спектрофотометром.

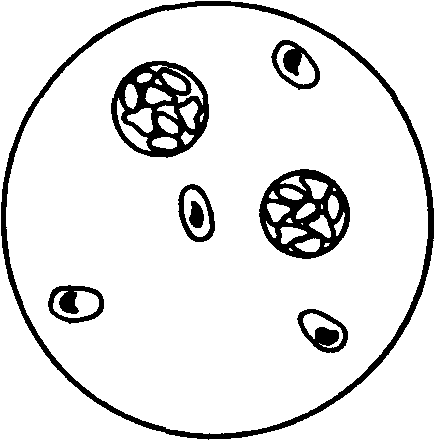

Рис. 46. Pneumocystis

carinii

Диагноз пневмоцистной пневмонии подтверждается обнаружением в мокроте и слизи верхних дыхательных путей паразитарных телец, цист с внутриклеточными включениями и нарастанием титра антител к ним в крови больных.

Приготовленные мазки фиксируют и окрашивают по Романовскому–Гимзе. При их микроскопии обнаруживают округлой формы тельца, покрытые бесструктурной оболочкой и содержащие ядро. Размеры их варьируют от 2х1,5 до 2х3 мкм. Зрелые формы цист, образующиеся в процессе сложного цикла развития Р. carinii, имеют несколько (чаще 8) овальных или грушевидных спор диаметром 1–2 мкм каждая (рис. 46).

Из иммунологических методов, подтверждающих пневмоцистную природу пневмонии, используется РСК, но наиболее чувствительной является РИФ с антигеном, очищенным от тканевых клеток.

Диагноз диареи, вызванной кандидами, основывается на обнаружении в мазках из фекалий большого количества дрожжеподобных организмов, выделении чистой культуры гриба и ее идентификации, постановке серологических и аллергической реакций.

Рис. 47. Дрожжеподобные

организмы (кандида)

Для исследования препаратов в окрашенном виде на предметном стекле готовят тонкие мазки, подсушивают на воздухе, фиксируют метиловым спиртом или смесью Никифорова. По Граму кандиды окрашиваются в темно–фиолетовый цвет, иногда с розовой центральной частью клетки.

Чистую культуру кандид выделяют на агаризованной среде Сабуро, пивном сусло–агаре, морковно–картофельном отваре. К этим средам добавляют пенициллин, стрептомицин или хлортетрациклин в количестве 300–400 ЕД/мл среды для подавления роста сопутствующих бактерий. Посевы культивируют при температуре 30°С. Колонии кандида имеют беловато–желтый цвет, по мере роста и увеличения размеров приобретают перламутровый оттенок и куполообразное возвышение. Выделенные колонии кандид для выявления псевдомицелия засевают на картофельную воду или морковно–картофельный отвар. В жидких питательных средах они образуют равномерную муть или осадок, нередко – пленку на поверхности среды. При положительном результате псевдомицелий можно обнаружить, пользуясь малым увеличением микроскопа, на 3–5 сутки культивирования.

Идентификация грибов рода Candida проводится по ряду морфолого–культуральных и биохимических свойств.

Для обнаружения в крови больных специфических антител можно ставить реакции агглютинации, преципитации и реакцию связывания комплемента. Антигены для этих реакций готовят из культуры дрожжеподобных грибов. В качестве антигенов в реакции связывания комплемента применяют вакцину из Candida, полисахаридные фракции дрожжеподобной культуры гриба, а также его лизат. В реакции агглютинации используют двухмиллиардную взвесь культуры кандида в 1 мл изотонического раствора натрия хлорида.

Аллергическую пробу взрослым ставят путем внутрикожного введения 0,1 мл поливалентной вакцины, содержащей 200 млн клеток кандида в 1 мл. Для детей ее разводят в 10 раз. Результаты реакции учитывают через 24–48 ч, при СПИДе она всегда отрицательная.