- •Раздел 1 общеприкладная медицинская микробиология микробиология как наука

- •История развития микробиологии

- •Систематика и номенклатура микроорганизмов

- •Микроскопические методы исследования микроскопы и способы микроскопии

- •Методы приготовления мазков–препаратов из материала (культур) и способы их окрашивания

- •Морфология и ультраструктура прокариот эубактерии

- •Патогенные спирохеты

- •Актиномицеты

- •Риккетсии

- •Микоплазмы

- •Физиология микроорганизмов

- •Выделение чистых культур бактерий

- •Выделение и изучение культуральных свойств бактерий–аэробов

- •Особенности выделения и изучения культуральных свойств бактерий–анаэробов

- •Действие физических, химических и биологических факторов на микроорганизмы

- •Бактериофаги (фаги)

- •Стерилизация

- •Инфекция

- •Механизмы неспецифической резистентности

- •Антигены как индукторы приобретенного антимикробного иммунитета

- •Органы иммунитета и иммунокомпетентные клетки

- •Антитела (иммуноглобулины)

- •Процесс антителообразования

- •Аллергия (гиперчувствительность)

- •Патогенез и характер проявления анафилаксии и инфекционной аллергии

- •Иммунопрофилактика и иммунотерапия вакцины

- •Иммунные сыворотки (гамма–глобулины)

- •Серологические реакции иммунитета

- •Реакция агглютинации

- •Реакция преципитации

- •Реакция связывания комплемента

- •Реакция иммунофлюоресценции

- •Реакция торможения гемагглютинации

- •Раздел 2 инфекционная микробиология возбудители бактериальных инфекций пиогенные кокки

- •Общая характеристика патогенных энтеробактерий и вызываемых ими кишечных инфекций

- •Эшерихии

- •Возбудители брюшного тифа и паратифов а и в

- •Возбудители сальмонеллезов

- •Возбудители дизентерии

- •Холерный вибрион

- •Коринебактерии дифтерии

- •Возбудители туберкулеза и микобактериозов

- •Возбудитель сифилиса

- •Возбудители вирусных инфекций общая характеристика вирусов

- •Вирусы гриппа

- •Вирусы парагриппа

- •Аденовирусы

- •Вирусы гепатита

- •Спид и спид–ассоциированные инфекции

- •Возбудители протозойных болезней плазмодии малярии

- •Токсоплазмы

- •Трихомонады

- •Лямблии

- •Приложение устройство, оснащение и правила работы в микробиологических лабораториях

- •Раздел 1 1

- •Раздел 2 62

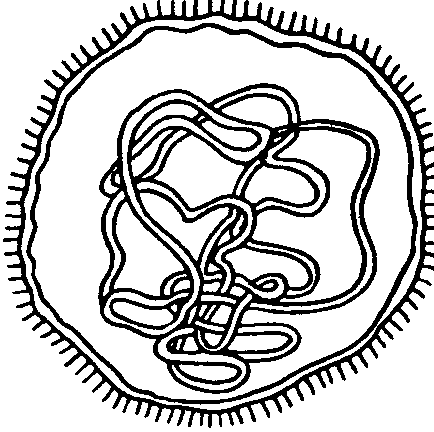

Вирусы парагриппа

Возбудителями парагриппа являются вирусы парагриппа 1–4 типов, которые относятся к семейству парамиксовирусов.

Клиника и эпидемиология. Парагриппозные заболевания – острые инфекции дыхательных путей с преимущественным поражением гортани (першение в горле, кашель, охриплость, афония). Тяжесть течения зависит от типа вируса парагриппа. Чаще парагрипп протекает как легкая форма гриппа (типы 1, 2), но могут возникать тяжелый бронхит, стеноз гортани (тип 3) и глубокая интоксикация (тип 4). На слизистых оболочках дыхательных путей вирусы парагриппа обнаруживаются в течение 6 дней острого периода болезни.

Рис.

42

Вирион парагриппа

Выделение и идентификация парагриппозных вирусов. В первые дни болезни с задней стенки глотки тампоном берут слизь и погружают его в среду, состоящую из 95% раствора Хенкса и 5% прогретой бычьей сыворотки. Этим материалом, обработанным антибиотиками, заражают однослойную трипсинизированную культуру из тканей почек эмбрионов человека. Культивируя клетки, через каждые 5 суток изучают цитопатическое действие вируса. Для определения типа выделенных парагриппозных вирусов применяют РСК, РТГА и реакцию нейтрализации вирусов типоспецифическими сыворотками в культуре ткани.

Серодиагностика. Для определения парагриппозных антител ставят реакцию нейтрализации и реакцию торможения гемагглютинации с парными сыворотками, используя в качестве антигенов эталонные штаммы парагриппозных вирусов. Титр антител к ним нарастает медленно, увеличиваясь через 3–4 недели в 2–4 раза.

Дифференциация вирусов гриппа с парагриппозными вирусами: 1) вирусы гриппа в культуре ткани не вызывают цитопатического действия, а парагриппозные – обладают им; 2) вирусы гриппа размножаются в куриных эмбрионах, а парагриппозные, как правило, не репродуцируются в них; 3) надежным способом дифференциации вирусов гриппа и парагриппа являются реакция иммунофлюоресценции и реакция торможения гемагглютинации.

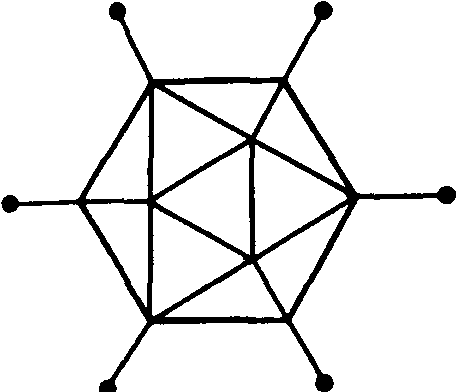

Аденовирусы

Семейство аденовирусов включает 90 серотипов, из них 41 выделен от людей.

Клиника и эпидемиология аденовирусных болезней. Вирусы человека вызывают острый катар верхних дыхательных путей, конъюнктивит, пневмонии, гастроэнтероколиты, этиологически чаще всего связанные с 1–7, 14 и 21–м серотипами.

Источником инфекции являются больные, реконвалесценты и здоровые носители. Наиболее восприимчивы к аденовирусам дети от 6 месяцев до 5 лет. Механизм передачи инфекции – воздушно–капельный и фекально–оральный. Аденовирусные болезни по частоте заболеваемости занимают второе место после гриппа.

Рис.

43.

Аденовирус

Основные свойства. В состав аденовирусов входят три антигена. Один из них общий для всех серотипов, другой – типоспецифический, третий отличается токсичностью и вызывает цитопатическое действие, выражающееся в округлении и окучивании зараженных клеток с последующей их дегенерацией. При этом ДНК аденовирусов синтезируется в ядре, а вирусные белки – на цитоплазматических рибосомах. Сборка вирионов происходит в ядрах клеток, где, скапливаясь, они образуют кристаллоподобные включения.

Патогенностъ для животных. К аденовирусам человека экспериментальные животные очень устойчивы и после их заражения заболевание протекает бессимптомно. В эксперименте отдельные серотипы аденовирусов способны вызывать опухоли у новорожденных сирийских хомяков и крыс или злокачественную трансформацию культур почек и фибробластов, полученных от них.

Лабораторная диагностика аденовирусных болезней. Исследуют отделяемое слизистой оболочки глотки и конъюнктивы, глоточные смывы или кал.

Вирусологический метод. Аденовирусы выделяют на перевиваемых опухолевых и эмбриональных клетках, заражая их надосадочной жидкостью предварительно гомогенизированного и обработанного антибиотиками материала больных. Инфицированные культуры клеток инкубируют при температуре 37°С в течение 14 дней. Вызвавшие дегенерацию клеток аденовирусы идентифицируют с помощью реакций связывания комплемента, преципитации и нейтрализации. Одновременно изучают их ультраструктуру.

Серологический метод. Серологическая диагностика аденовирусных болезней основана на определении нарастания титра антител в парных сыворотках, взятых у больных в начале заболевания и при выздоровлении. Специфические антитела к аденовирусам обнаруживают с помощью реакции нейтрализации и реакции торможения гемагглютинации.

Профилактика и лечение. Для профилактики аденовирусных инфекций предложены инактивированная формалином и живая поливалентная вакцины, в состав которых входят наиболее эпидемиологически значимые серотипы 3, 4 и 7. Формолвакцина применяется подкожно и внутримышечно, живая – через рот. Широкому внедрению этих вакцин в практику препятствуют данные об онкогенном действии аденовирусов. В качестве этиотропных средств лечения рекомендуется закапывание 0,05% раствора дезоксирибонуклеазы в носовую полость и в конъюнктивальный мешок больных или внутримышечное введение специфического гамма–глобулина.