- •Раздел 1 общеприкладная медицинская микробиология микробиология как наука

- •История развития микробиологии

- •Систематика и номенклатура микроорганизмов

- •Микроскопические методы исследования микроскопы и способы микроскопии

- •Методы приготовления мазков–препаратов из материала (культур) и способы их окрашивания

- •Морфология и ультраструктура прокариот эубактерии

- •Патогенные спирохеты

- •Актиномицеты

- •Риккетсии

- •Микоплазмы

- •Физиология микроорганизмов

- •Выделение чистых культур бактерий

- •Выделение и изучение культуральных свойств бактерий–аэробов

- •Особенности выделения и изучения культуральных свойств бактерий–анаэробов

- •Действие физических, химических и биологических факторов на микроорганизмы

- •Бактериофаги (фаги)

- •Стерилизация

- •Инфекция

- •Механизмы неспецифической резистентности

- •Антигены как индукторы приобретенного антимикробного иммунитета

- •Органы иммунитета и иммунокомпетентные клетки

- •Антитела (иммуноглобулины)

- •Процесс антителообразования

- •Аллергия (гиперчувствительность)

- •Патогенез и характер проявления анафилаксии и инфекционной аллергии

- •Иммунопрофилактика и иммунотерапия вакцины

- •Иммунные сыворотки (гамма–глобулины)

- •Серологические реакции иммунитета

- •Реакция агглютинации

- •Реакция преципитации

- •Реакция связывания комплемента

- •Реакция иммунофлюоресценции

- •Реакция торможения гемагглютинации

- •Раздел 2 инфекционная микробиология возбудители бактериальных инфекций пиогенные кокки

- •Общая характеристика патогенных энтеробактерий и вызываемых ими кишечных инфекций

- •Эшерихии

- •Возбудители брюшного тифа и паратифов а и в

- •Возбудители сальмонеллезов

- •Возбудители дизентерии

- •Холерный вибрион

- •Коринебактерии дифтерии

- •Возбудители туберкулеза и микобактериозов

- •Возбудитель сифилиса

- •Возбудители вирусных инфекций общая характеристика вирусов

- •Вирусы гриппа

- •Вирусы парагриппа

- •Аденовирусы

- •Вирусы гепатита

- •Спид и спид–ассоциированные инфекции

- •Возбудители протозойных болезней плазмодии малярии

- •Токсоплазмы

- •Трихомонады

- •Лямблии

- •Приложение устройство, оснащение и правила работы в микробиологических лабораториях

- •Раздел 1 1

- •Раздел 2 62

Общая характеристика патогенных энтеробактерий и вызываемых ими кишечных инфекций

Истинными кишечными инфекциями являются эшерихиозы (колиэнтериты, гастроэнтероколиты), шигеллез (бактериальная дизентерия), брюшной тиф, паратифы А и В, а также близкие к ним по этиологии сальмонеллезы, названные так в честь первооткрывателей возбудителей этих болезней немецкого, японского и американского ученых Т.Эшериха, К.Шига, Д.Сальмона. Поражающие кишечник болезнетворные эшерихии, шигеллы и сальмонеллы называются энтеробактериями (греч. entera –кишка).

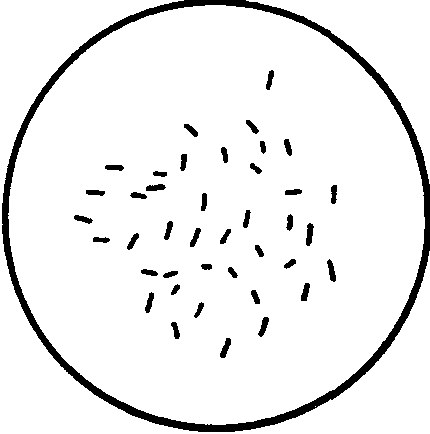

Рис. 35. Эшерихии,

шигеллы и сальмонеллы

Выделяют и идентифицируют энтеробактерии на дифференциально–диагностических средах Эндо, Левина и Плоскирева, представляющих собой мясопептонный агар, содержащий лактозу. Индикатором в среде Эндо является фуксин, обесцвеченный гипосульфитом натрия, в среде Левина – эозин, обесцвеченный метиленовым синим, а в среде Плоскирева – нейтральрот. Сбраживая лактозу и подкисляя среду, эшерихии на среде Эндо формируют красные колонии с металлическим блеском, на среде Левина – сине–фиолетовые, на среде Плоскирева – розовые. Колонии сальмонелл и шигелл, не ферментирующие лактозу, на всех трех средах остаются бесцветными.

Основным методом лабораторной диагностики эшерихиозов, сальмонеллезов и бактериальной дизентерии является выделение чистой культуры возбудителей из фекалий (копрокультура) с последующим определением культурально–биохимических свойств и постановкой реакции агглютинации в специфических сыворотках на заключительном этапе идентификации.

Вызванные энтеробактериями заболевания контагиозны, распространяются эпидемически, передаются от больных людей и бактерионосителей. Источниками инфекции паратифа В и сальмонеллезов могут быть грызуны, животные и птицы.

Выделяются энтеробактерии из организма человека и животных с калом и мочой, при заболеваниях людей сальмонеллезами – также с рвотными массами. Механизм передачи – фекально–оральный. Пути передачи – алиментарный (пищевой), водный и контактно–бытовой. Самая высокая заболеваемость кишечными инфекциями, вызванными энтеробактериями, наблюдается в летне–осенний период года, когда человек употребляет большое количество воды, немытые овощи, фрукты. Сезонность определяется также мушиным фактором.

Эшерихии

Эшерихии относятся к роду Escherichia, в состав которого входит лишь один вид Е.coli (кишечная палочка).

Общая характеристика. Эшерихии нормальные обитатели толстого кишечника человека и животных, встречающиеся также в организме холоднокровных и насекомых. Они широко обсеменяют различные объекты внешней среды – воду, почву, предметы. В результате ярко выраженных антагонистических свойств эшерихий в отношении патогенных энтеробактерии их рассматривают как фактор антиинфекционной защиты. В частности, они выделяют колицины (антибиотики), подавляющие шигеллы и сальмонеллы. Некоторые штаммы продуцируют витамины К2, В и Е. При снижении резистентности организма возникают аутоинфекционные незаразные эшерихиозы, например циститы, пиелонефриты, кишечные дисбактериозы. Среди эшерихий–сапрофитов, однако, встречаются штаммы, являющиеся возбудителями контагиозных эпидемических форм острокишечных заболеваний. Они называются энтеропатогенными кишечными палочками (ЭПКП) или энтеропатогенными эшерихиями (ЭПЭ).

Биология ЭПКП. Известно около 30 серологических вариантов ЭПКП. Среди них различают три группы: 1) энтеропатогенные сероварианты О26, О55, О111 близкие по антигенной структуре сальмонеллам; 2) энтеротоксигенные варианты (О6, О15, О148) имеющие групповые антигены с холерным вибрионом, и 3) энтероинвазивные (О124, О144), родственные по антигенам с шигеллами. Первые вызывают колиэнтериты, вторые – холероподобные гастроэнтериты, третьи – дизентериеподобные заболевания. Патогенные штаммы кишечной палочки могут вызывать также нагноительные процессы, пищевые токсикоинфекции, а иногда даже сепсис.

Источником инфекций, вызванных ЭПКП, являются больные люди и бактерионосители. Механизм передачи фекально–оральный.

Для подтверждения клинического диагноза из патологического материала необходимо выделить соответствующие штаммы эшерихий и их идентифицировать.

Бактериологическое исследование. Выделяют патогенные серовары кишечной палочки из испражнений, рвотных масс, гноя, отделяемого слизистой оболочки зева и носа, при сепсисе – из крови.

Исследованию на эшерихий подлежат также промывные воды желудка, смывы с рук обслуживающего персонала, воздух палат, при токсикоинфекции – остатки пищи. Материалы (исключая кровь) высевают на среду Эндо и помещают в термостат при температуре 37°С. Через 18–24 ч инкубации в термостате с этой среды отбирают красные лактозоположительные колонии эшерихий и агглютинируют их на стекле в поливалентной ОК–сыворотке, содержащей антитела к 22 сероварам ЭПКП. При положительной реакции агглютинации колонии пересевают на скошонный агар и на следующие сутки выделенную культуру агглютинируют в поливалентных сыворотках с меньшим набором антител, а затем в каждой из тех, которые входили в смесь, вызвавшую агглютинацию выделенных эшерихий. На заключительном этапе серологической идентификации ЭПКП ставят развернутую реакцию агглютинации в специфической сыворотке. Для этого диагностическую сыворотку разводят в двух рядах пробирок до титра, который указан на этикетке ампулы. В один из них добавляют смытую со скошенного агара гретую культуру, в другой – ее прокипяченную взвесь. Пробирки помещают на сутки в термостат при температуре 37°С. Гомологичные сыворотке штаммы ЭПКП должны агглютинироваться в ней хотя бы до половины титра.

Давшая положительную развернутую реакцию агглютинации культура засевается в среды ряда Гисса для изучения ее сахаролитических и протеолитических свойств.

Коли–титр и коли–индекс. Эшерихий теплокровных животных часто используют как показатель фекального загрязнения внешней среды. Для оценки качества питьевой воды введены две величины: коли–титр и коли–индекс.

Коли–титр – наименьшее количество питьевой воды, выраженное в миллилитрах, в котором обнаруживается одна кишечная палочка. Коли–индекс – количество кишечных палочек, находящихся в 1 л воды. Питьевая вода отвечает требованиям ГОСТ 18963–73 в том случае, если коли–индекс не превышает 3, а коли–титр равен более 333 мл.