- •Билет №1

- •1)Принципы и методы геолого-математического моделирования. Геологические совокупности: изучаемая, опробуемая, выборочная.

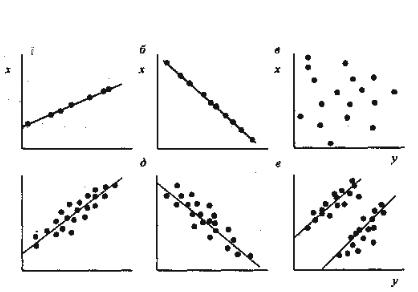

- •2)Корреляционные связи между двумя величинами. Линии регрессии. Способы вычисления коэффициентов уравнения регрессии.

- •Распределения и линия регрессии у на х.

- •Билет №2

- •Некоторые теоретические законы распределения: нормальный, логнормальный, биномиальный, Пуассона.

- •Эта функция достигает максимума в точке

- •Билет №3

- •1)Точечные и интервальные оценки параметров распределения по выборочным данным при нормальном и логнормальном законах распределения.

- •2)Понятие о статистических гипотезах. Ошибки 1-го и 2-го рода. Доверительная и критическая области критерия, уровень значимости.

- •Билет №4

- •1)Методы проверки гипотезы о соответствии распределения теоретическому закону.

- •2)Полигармонический анализ.

- •Билет №5

- •1) Коэффициент корреляции, условия и возможности его использования в геологии.

- •2)Непараметрические критерии для проверки гипотезы о равенстве двух неизвестных средних.

- •Билет №6

- •1)Корреляции, условия и возможности его использования в геологии.

- •2)Параметрические критерии для проверки гипотезы о равенстве двух неизвестных средних.

- •Билет №7

- •1) Проверка гипотез о равенстве неизвестных дисперсий.

- •2)Корреляционные связи между двумя величинами. Линии регрессии. Способы вычисления коэффициентов уравнения регрессии.

- •Распределения и линия регрессии у на х.

- •Билет №8

- •1)Факторный анализ.

- •2)Критерий Стьюдента.

- •Билет №9.

- •1)Дискриминантный анализ и его использование в геологии.

- •2)Критерий оценки значимости нелинейной корреляционной связи

- •Билет №10

- •1)Биномиальный закон распределения случайной величины.

- •2)Уравнения регрессии, методы вычисления их коэффициентов.

- •Билет №11

- •1)Дисперсионный анализ.

- •2)Критерий Фишера.

- •Билет №12

- •1)Кластерный анализ.

- •Расчет вариантов группирования

- •2)Ранговый коэффициент корреляции, необходимость и границы его применения.

- •Расчет рангового коэффициента корреляции

- •Билет №13

- •1)Интервальная оценка математического ожидания.

- •2)Случайные функции.

- •Билет №14

- •1)Понятие вероятности случайного события. Случайная величина и ее характеристики.

- •2)Проверка гипотезы о линейном характере корреляционной связи.

- •Билет №15

- •1)Моделирование пространственной изменчивости. Тренд-анализ.

- •Р ис. 28. Разбивка последовательности значений

- •2)Оценка силы корреляционных связей между 2-мя случайными величинами.

Билет №5

1) Коэффициент корреляции, условия и возможности его использования в геологии.

Коэффициент корреляции определяет тесноту линейной связи между двумя величинами. Его значения изменяются от -1 до +1. При r = 0 связь между величинами отсутствует. При \r\ = 1 связь функциональная. Знак ± показывает, прямой, или обратной пропорциональной является взаимосвязь.

Коэффициент корреляция подсчитывается по формуле:

![]()

где N - общее количество точек, n1,3 - количество точек в квадрантах 1 III, n2,4 - то же, в квадрантах II и IV.

широко используются в геологической практике.

Коэффициенты корреляции широко используются в геологической практике. Так как в геологической практике обычно приходится иметь дело не с одной, а одновременно с несколькими случайными величинами. Например, при опробовании золоторудной жилы одновременно производят замеры ее мощности, определяют содержание сульфидов, цвет кварца, степень брекчирования, элементы залегания и т.п. Эти изучаемые свойства могут быть независимы, но могут быть и определенным образом взаимосвязаны. Задача исследователя состоит в том, чтобы установить, есть ли эта связь, и, если есть - рассчитать уравнение зависимости.

2)Непараметрические критерии для проверки гипотезы о равенстве двух неизвестных средних.

В случае если закон распределения случайных величин неизвестен, следует воспользоваться непараметрическими критериями Ван-дер-Вардена, Вилкоксона, или Манна-Уитни.

Пример

Применение критерия Манна-Уитни. Как и во всех критериях подобного типа, вычислительные операции проводится не с самими числами, а с их рангами.

Допустим, мы имеем две выборки Х и Y объема n и m и хотим проверить гипотезу о том, что они принадлежат к одной и той же совокупности. Объединим две выборки и расположим все значения в порядке возрастания – от меньшего к большему. Наименьшее значение при этом получит ранг 1, наибольшее – ранг (n+m). Если выборки принадлежат одной совокупности, то естественно ожидать, что ранги одной из выборок будут достаточно равномерно рассеяны в общей последовательности рангов. Критерий Манна-Уитни вычисляется по формуле:

Т

= (37)

(37)

Первый член – это сумма рангов наблюдений первой выборки, п – число наблюдений в первой выборке. Критические значения Т для нижнего критического предела приведены в таблице 5 приложения к данному пособию. Предел для верхней критической площади определяется выражением Т1-α = п * т - Тα. Например, если в нашем случае п = 8, т = 10, вычисленное значение Т = 35, а уровень значимости 10%,то нижний критический предел будет равен: Т0,05 = 21, верхний предел Т0,95 = 8 *10–21=59. Вычисленное Т не выходит за эти пределы, следовательно, с вероятностью 90% можно утверждать, что выборки не различаются, то есть принадлежат одной совокупности.

Билет №6

1)Корреляции, условия и возможности его использования в геологии.

Коэффициент корреляции определяет тесноту линейной связи между двумя величинами. Его значения изменяются от -1 до +1. При r = 0 связь между величинами отсутствует. При \r\ = 1 связь функциональная. Знак ± показывает, прямой, или обратной пропорциональной является взаимосвязь.

Коэффициент корреляция подсчитывается по формуле:

где N - общее количество точек, n1,3 - количество точек в квадрантах 1 III, n2,4 - то же, в квадрантах II и IV.

широко используются в геологической практике.

Коэффициенты корреляции широко используются в геологической практике. Так как в геологической практике обычно приходится иметь дело не с одной, а одновременно с несколькими случайными величинами. Например, при опробовании золоторудной жилы одновременно производят замеры ее мощности, определяют содержание сульфидов, цвет кварца, степень брекчирования, элементы залегания и т.п. Эти изучаемые свойства могут быть независимы, но могут быть и определенным образом взаимосвязаны. Задача исследователя состоит в том, чтобы установить, есть ли эта связь, и, если есть - рассчитать уравнение зависимости.