- •Билет №1

- •1)Принципы и методы геолого-математического моделирования. Геологические совокупности: изучаемая, опробуемая, выборочная.

- •2)Корреляционные связи между двумя величинами. Линии регрессии. Способы вычисления коэффициентов уравнения регрессии.

- •Распределения и линия регрессии у на х.

- •Билет №2

- •Некоторые теоретические законы распределения: нормальный, логнормальный, биномиальный, Пуассона.

- •Эта функция достигает максимума в точке

- •Билет №3

- •1)Точечные и интервальные оценки параметров распределения по выборочным данным при нормальном и логнормальном законах распределения.

- •2)Понятие о статистических гипотезах. Ошибки 1-го и 2-го рода. Доверительная и критическая области критерия, уровень значимости.

- •Билет №4

- •1)Методы проверки гипотезы о соответствии распределения теоретическому закону.

- •2)Полигармонический анализ.

- •Билет №5

- •1) Коэффициент корреляции, условия и возможности его использования в геологии.

- •2)Непараметрические критерии для проверки гипотезы о равенстве двух неизвестных средних.

- •Билет №6

- •1)Корреляции, условия и возможности его использования в геологии.

- •2)Параметрические критерии для проверки гипотезы о равенстве двух неизвестных средних.

- •Билет №7

- •1) Проверка гипотез о равенстве неизвестных дисперсий.

- •2)Корреляционные связи между двумя величинами. Линии регрессии. Способы вычисления коэффициентов уравнения регрессии.

- •Распределения и линия регрессии у на х.

- •Билет №8

- •1)Факторный анализ.

- •2)Критерий Стьюдента.

- •Билет №9.

- •1)Дискриминантный анализ и его использование в геологии.

- •2)Критерий оценки значимости нелинейной корреляционной связи

- •Билет №10

- •1)Биномиальный закон распределения случайной величины.

- •2)Уравнения регрессии, методы вычисления их коэффициентов.

- •Билет №11

- •1)Дисперсионный анализ.

- •2)Критерий Фишера.

- •Билет №12

- •1)Кластерный анализ.

- •Расчет вариантов группирования

- •2)Ранговый коэффициент корреляции, необходимость и границы его применения.

- •Расчет рангового коэффициента корреляции

- •Билет №13

- •1)Интервальная оценка математического ожидания.

- •2)Случайные функции.

- •Билет №14

- •1)Понятие вероятности случайного события. Случайная величина и ее характеристики.

- •2)Проверка гипотезы о линейном характере корреляционной связи.

- •Билет №15

- •1)Моделирование пространственной изменчивости. Тренд-анализ.

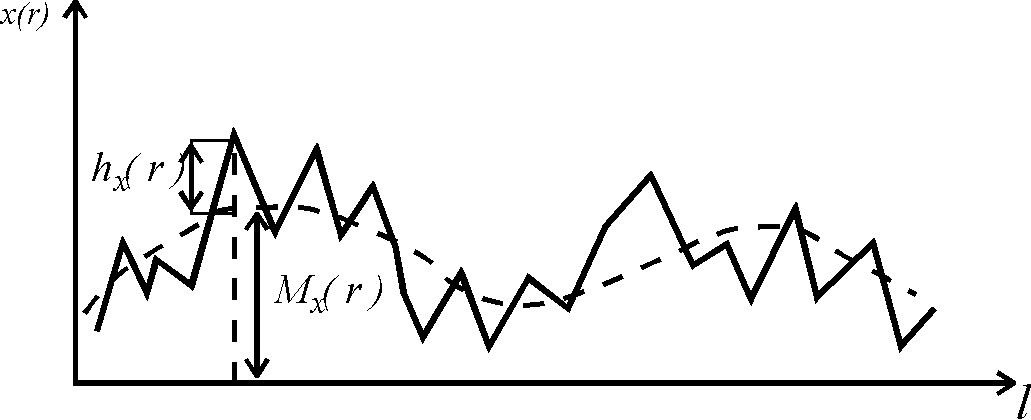

- •Р ис. 28. Разбивка последовательности значений

- •2)Оценка силы корреляционных связей между 2-мя случайными величинами.

2)Полигармонический анализ.

Геологические объекты очень часто обладают периодическим характером изменчивости свойств. Периодичность нередко отмечается в размещении тектонических нарушений, в пространственном распределении содержаний различных элементов, физических свойств пород, в составе осадочных и метаморфических толщ и т.д. Естественно, периодические колебания при этом осложняются и затушевываются случайными, нерегулярными, флуктуациями.

Для выделения и описания периодической закономерной составляющей изменчивости обычно применяется модель полигармонической случайной функции. Математическое ожидание этой функции выражается тригонометрическим полиномом вида:

Мх(l)

= А0

+

,

(87)

,

(87)

где А0 - константа, V - количество гармоник, Ак , ωк , φк - соответственно, амплитуда, частота и фаза каждой гармоники.

С помощью этой модели любой ряд значений признака, при равном расстоянии между точками ( r ), можно описать функцией:

х( r ) = Мх( r )+hх( r ) , (88)

где hх(r ) - случайная составляющая, осложняющая периодические колебания.

Модель полигармонической случайной функции наиболее универсальна из всех рассмотренных нами ранее моделей. При отсутствии периодической составляющей она превращается в модель стационарной случайной функции, а при отсутствии автокорреляции - в обычную статистическую модель.

Таким образом, чтобы выявить закономерную составляющую периодического явления, необходимо правильно подобрать амплитуды, частоты и фазы соответствующих гармоник, отражающих периодичность разных порядков. Подобная операция широко применяется в радиотехнике (частотная модуляция) и других областях техники. В настоящее время разработано множество методов и специальных приборов для выявления скрытых периодичностей (14).

Р

ис. 33. Сглаживание эмпирических наблюдений

тригонометрической функцией

(показана только одна гармоника)

В геологии обычно используют метод, основанный на оценке спектральной плотности дисперсии Sх(ω ), получаемой в результате разложения в ряд Фурье корреляционной функции:

Sх(ω)

=

(89)

(89)

Для дискретного ряда наблюдений спектральная плотность заменяется линейчатым спектром амплитуд. Каждое значение линейчатого спектра вычисляется по формуле:

dк

= ,

(90)

,

(90)

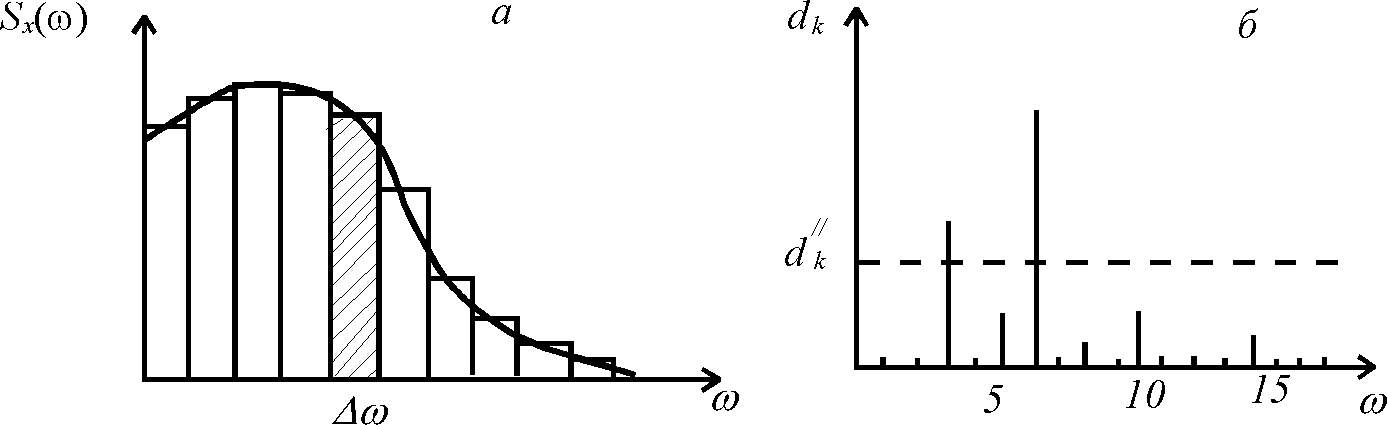

где Ак - амплитуда к-й гармоники. Сумма амплитуд всех к гармоник равна при этом 1. Рассмотрим для наглядности графическое изображение названных характеристик (рис.34).

На левом графике мы видим, как общая дисперсия признака распределяется по частотам колебаний (общая площадь равна полной дисперсии). Правый график отражает распределение общей дисперсии между отдельными гармониками. Здесь ω - число периодов, приходящихся на длину профиля.

Рис. 34. Графики спектральной плотности дисперсии (а)

и частотного спектра амплитуд (б)

Значение d´´к, определяющее уровень случайных флуктуаций, определяется по формуле (для 5% уровня значимости):

d´´к

=

,

(91)

,

(91)

где N - число значений спектра амплитуд. Отсюда можно с наперед заданной доверительной вероятностью проверить гипотезу о принадлежности тех или иных пиков спектра к случайным колебаниям.

Доля закономерной составляющей в общей изменчивости вычисляется по формуле:

S´

=

-

-

, (92)

, (92)

где

dк(аном.)

- сумма значений спектра, N

-

число значений спектра, т

- число

аномальных значений спектра.

dк(аном.)

- сумма значений спектра, N

-

число значений спектра, т

- число

аномальных значений спектра.

Вычисленные значения спектра амплитуд подставляют в тригонометрический полином и получают соответствующее уравнение регрессии, для которого аргументом является координата пространства (или время).