- •Основные конструкционные элементы радиационно-технологической линии, работающей на основе ускорителя электронов и их характеристики.

- •Основные конструкционные элементы радиационно-технологической линии, формирующей пучки тормозного излучения и их характеристики.

- •Основные конструкционные элементы радиационно-технологической линии, формирующей поток гамма излучения от радионуклидных изотопов и их характеристики.

- •Какие характеристики радиационного оборудования влияют на формирование поглощенной дозы в мишенях, облучаемой пучком электронов?

- •Какие характеристики радиационного оборудования влияют на формирование поглощенной дозы в мишенях, облучаемой пучком тормозного излучения?

- •Какие характеристики радиационного оборудования влияют на формирование поглощенной дозы в мишенях, облучаемой потоком гамма излучения от радионуклидных источников?

- •Определение «поглощенная доза» в мишенях, облучаемых ионизирующим излучением. Единицы измерения дозы. Единицы измерения энергии электронов и гамма излучения.

- •Определение «активность радиоизотопных источников». Единицы измерения активности. Какие и как получают радиоизотопные источники для промышленных гамма установок?

- •Чем отличается тормозное излучение, формируемое на ускорителе электронов, от гамма излучения радиоизотопных установок?

- •Как проводится оптимизация толщины обрабатываемого материала при облучении пучком электронов и пучком тормозного излучения?

- •Основные конструкционные элементы конвертера пучка электронов в пучок тормозного излучения. Функции каждого конструкционного элемента конвертера.

- •По каким характеристикам проводится оптимизация конструкции конвертера пучка электронов в пучок тормозного излучения?

- •Чем отличается расчетный модуль «Analytics» от расчетного модуля «Monte Carlo»? Программа ModeRtl.

- •Предельно допустимые энергии электронов и гамма излучения, используемые в промышленных радиационно-технологических процессов.

- •16. Принцип работы ионизационной камеры.

- •17. Основные механизмы взаимодействие гамма-квантов с веществом.

- •18. Основные механизмы взаимодействие электронов с веществом. Пробег электронов.

- •19. Эффекты воздействия радиации на человека: Соматические, Генетические.

- •20. Принципы работы компьютерной томографии.

- •Развитие современного компьютерного томографа

- •Поколения компьютерных томографов: от первого до четвёртого

- •Спиральная компьютерная томография

- •21. Какие радиобиологические эффекты взаимодействия ионизирующего излучения с веществом используются в процессе радиационной стерилизации, радиационной терапии и хирургии.

- •22. В каких направлениях радиационной медицины произошли «революционные изменения» благодаря развитию и увеличения мощности компьютерных технологий?

- •23. Основной принцип радиационной хирургии. Как этот принцип решается практически? Какие радиационные установки используются в радиационной хирургии?

- •24. На каких этапах радиационной хирургии эффективно используются компьютерные технологий?

18. Основные механизмы взаимодействие электронов с веществом. Пробег электронов.

Взаимодействие электронов с веществом

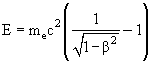

Удельные потери энергии электронами. Прохождение электронов через вещество отличается от прохождения тяжёлых заряженных частиц. Главная причина - малая масса электрона. Это приводит к относительно большому изменению импульса электрона при каждом его столкновении с частицами среды, что вызывает заметное изменение направления движения электрона и как результат - электромагнитное радиационное излучение. Удельные потери энергии электронов с кинетической энергией

являются суммой ионизационных и радиационных потерь:

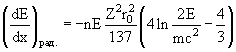

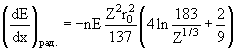

Удельные ионизационные потери энергии электронов

где

me

- масса электрона (meс2

= 511 кэВ - энергия покоя электрона); с

- скорость света;

|

Ионизационные потери энергии электронами. В области низких энергий электронов (E < 1 МэВ) определяющий вклад в потери энергии дают неупругие ионизационные процессы взаимодействия с атомными электронами, включающие ионизацию атомов. Передаваемая в одном столкновении энергия в среднем очень мала и при движении в веществе потери складываются из очень большого числа таких малых потерь. Статистические флуктуации в ионизационных процессах ведут к разбросу потерь и величин пробегов. В нерелятивистской области ионизационные потери быстро уменьшаются при увеличении энергии и достигают минимума при энергии E 1.5 МэВ. Далее потери очень медленно (логарифмически) растут с энергией, выходя на плато. Причиной такой зависимости является поляризация среды пролетающим электроном (эффект плотности). В результате ослабляется кулоновское поле релятивистского электрона, и в плотных средах (твёрдые тела, жидкости) потери не растут. В газах рост потерь может достигать нескольких десятков процентов. При расчётах зависимости потерь учитывается движение обоих электронов после взаимодействия и то, что приведённая масса взаимодействующих электронов равна me/2. Принимаются в расчёт также квантовомеханические эффекты тождественности электронов. Относительная величина этих поправок составляет несколько процентов.

Радиационные потери энергии электронов. Ионизационные потери электронов преобладают в области относительно небольших энергий. С ростом энергии электрона E растут радиационные потери. Согласно классической электродинамике, заряд, испытывающий ускорение a, излучает энергию. Мощность излучения W определяется соотношением

|

(6) |

Ускорение заряженной частицы в поле атомного ядра можно оценить как

|

|

Оно пропорционально произведению заряда ядра на заряд частицы и обратно пропорционально массе частицы. Поэтому энергия, излучаемая при торможении протона, меньше энергии, излученной электроном в том же поле, примерно в 3.5.106 раз. По этой причине радиационные потери, играющие важную роль в торможении электронов высокой энергии, практически не возникают при прохождении через вещество тяжёлых заряженных частиц.

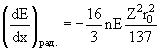

Удельные радиационные потери энергии электронов

где me - масса электрона (meс2 = 511 кэВ - энергия покоя электрона); с - скорость света; Z - заряд частицы в единицах заряда позитрона; n - концентрация атомов вещества; r0 = e2/mec2 = 2.818?10-13 см - классический радиус электрона |

Критическая энергия. Отношение удельных радиационных и ионизационных потерь энергии K определяется зависимостью:

К = (dE/dx)рад/(dE/dx)иониз = 1.25.10-3ZE, |

(7) |

где E выражается в мегаэлектронвольтах, Z - средний заряд ядер атомов среды. Энергия электронов Eкрит, при которой величина удельных радиационных потерь равна величине удельных ионизационных потерь, называется критической. Критические энергии электронов для различных веществ приведены в таблице 3. При энергиях электрона выше критической радиационные потери преобладают над ионизационными. Так для электронов с энергией 100 МэВ радиационные потери в железе и свинце превышают ионизационные соответственно в 3 и 10 раз. В области энергий, в которой преобладают радиационные потери, энергия электронов экспоненциально убывает при прохождении через вещество:

E = E0exp(-x/Lr),. |

(8) |

где E0 - начальная энергия электрона, E - энергия электрона после прохождения длины x, Lr - радиационная длина.

Таблица 3. Критические энергии электронов Eкрит и радиационные длины Lr для различных веществ

Вещество |

Критическая энергия Eкрит, МэВ |

Радиационная длина Lr |

|

г/см2 |

см |

||

H |

340 |

63.1 |

7.105 |

C |

103 |

42.7 |

19.4 |

Воздух |

83 |

36.2 |

3.104 |

Al |

47 |

24 |

8.9 |

Fe |

24 |

13.8 |

1.77 |

Cu |

21.5 |

12.9 |

1.4 |

Pb |

6.9 |

6.4 |

0.5 |

|

< 2> ~ x/(pv)2.

Поскольку масса электронов мала, то углы их рассеяния, особенно при небольших энергиях, значительно больше, чем у тяжёлых частиц. Так для электронов с энергией 2 и 5 МэВ среднеквадратичный угол многократного рассеяние составляет (< 2>)1/2 1.27 радиан и 1.00 радиан соответственно, т.е. примерно в 25 раз больше угла рассеяния альфа-частиц с такой же энергией. Увеличению среднего угла способствует и большая величина пробега x. В результате многократного рассеяния направление движения электрона значительно отклоняется от исходного, и полная длина пути электрона может в 1.5-4 раза превосходить пробег, понимаемый как расстояние, проходимое электроном в направлении первоначального движения.

|

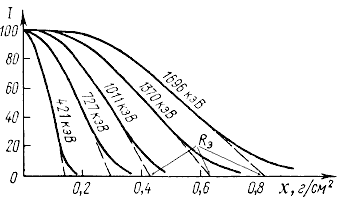

Экстраполированный пробег электронов. Процессы рассеяния электронов и потери ими энергии, ведущие к уменьшению интенсивности, носят вероятностный характер, что приводит к значительному разбросу величин пробегов отдельных частиц. Для электронов в качестве средней величины пробегов, как правило, используют экстраполированный пробег, т. е. такую толщину поглотителя, при которой продолжение линейно спадающего участка зависимости интенсивности электронного пучка I(x) пересекает уровень нулевой интенсивности (рис. 6).

Экстраполированные пробеги в г/см2 электронов с энергией E (МэВ) в алюминии можно определить по формулам: Rэ(Al) = 0.4E1.4 при Е < 0.8 МэВ, Rэ(Al) = 0.54Е - 0.133 при Е > 0.8 МэВ. Экстраполированный пробег электронов в веществе с зарядом Z и массовым числом А связан с пробегом в алюминии следующим образом: Rэ(A, Z) = Rэ(Al)(Z/A)Al/(Z/A). |

Экстраполированные пробеги электронов в различных веществах приведены в таблице 4.

Таблица 4. Экстраполированные пробеги электронов (в см) в различных веществах в зависимости от их энергии

Вещество |

Энергия электронов, МэВ |

||||

0.05 |

0.5 |

5 |

50 |

500 |

|

Воздух |

4.1 |

160 |

2. |

1.7. |

6.3. |

Вода |

4.7. |

0.19 |

2.6 |

19 |

78 |

Алюминий |

2. |

0.056 |

0.95 |

4.3 |

8.6 |

Свинец |

5. |

0.026 |

0.30 |

1.25 |

2.5 |

|

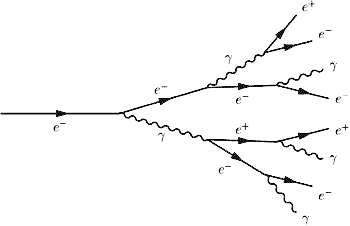

Для высокоэнергичных электронов ионизация атомов является лишь одним из способов их взаимодействия со средой. При энергиях электронов Е 50 МэВ вероятности различных процессов составляют соответственно:

упругие столкновения - 5 %;

ионизация - 35 %;

возбуждение атомов - 60 %.

Взаимодействие позитронов с веществом

Взаимодействие позитронов в веществе описывается теми же соотношениями, что и для электронов. Необходимо также дополнительно учесть эффекты аннигиляции налетающего позитрона с электроном вещества и исключить из расчётов эффект обмена. Сечение аннигиляции обратно пропорционально скорости позитронов: анниг ~ 1/v, поэтому позитроны аннигилируют, практически потеряв всю свою энергию.

Рис.

5. Схематическое представление поведения

траекторий первоначально параллельного

пучка нерелятивистских частиц в

веществе. а - альфа-частицы, б - электроны.

Рис.

5. Схематическое представление поведения

траекторий первоначально параллельного

пучка нерелятивистских частиц в

веществе. а - альфа-частицы, б - электроны. Рис.

6. Зависимость изменения интенсивности

I первоначально моноэнергетического

пучка электронов от толщины алюминиевого

поглотителя для разных энергий пучка;

Rэ

экстраполированный пробег для

моноэнергетических электронов

Рис.

6. Зависимость изменения интенсивности

I первоначально моноэнергетического

пучка электронов от толщины алюминиевого

поглотителя для разных энергий пучка;

Rэ

экстраполированный пробег для

моноэнергетических электронов Рис.

7. Каскадный ливень, вызванный

высокоэнергичным электроном

Рис.

7. Каскадный ливень, вызванный

высокоэнергичным электроном