- •Архитектура Древней Греции XII в. До н.Э. — I в. Н.Э. План лекции:

- •2. Этапы развития древнегреческой архитектуры:

- •3.Архитектура гомеровского периода

- •4.Архитектура архаического периода

- •Сооружения общественного характера

- •Типы греческих храмов:

- •5. Псевдопериптер; 6. Диптер;7. Псевдодиптер; 8. Моноптер; 9. Толос

- •Дорический ордер

- •Ионический ордер

- •Храм Артемиды в Эфесе (550—356 гг. До н.Э.)

- •5.Архитектура классического периода.

- •Парфенон (архитекторы Иктин и Калликрат (447—432 гг. До н.Э.))

- •Эрехтейон Архитектор предположительно Мнесикл (421—406 гг. До н.Э.)

- •Архитектура общественных зданий

- •Статуя Зевса в Олимпии

- •Фаросский маяк

- •Характерные особенности классического периода

- •6.Архитектура эллинистического периода

- •Святилище Афины в Пергаме

- •Памятник Лисикрата в Афинах (II в. До н.Э.)

Парфенон (архитекторы Иктин и Калликрат (447—432 гг. До н.Э.))

Парфенон храм Нике

Самое крупное здание акрополя,

дорический периптер Парфенона,

имеет композицию, совместившую в себе дорические и ионические традиции.

Его целла разделялась глухой стеной на помещение святилища с хризоэлефантинной (из слоновой кости и золота) статуей Афины,

окруженной двухъярусной галереей дорического ордера,

и сокровищницей, где хранилась казна Морского союза греческих городов, во главе которого стояли Афины.

Колонны сокровищницы были, по-видимому, ионическими. С

кульптурный фриз длиной 160 м, опоясывающий стену целлы снаружи, также свидетельствует о наличии ионических мотивов в архитектуре Парфенона.

Идейная значимость Парфенона в качестве главного храма Греции и как воплощение политической победы демократии над родовой аристократией подчеркивалась и тематикой скульптурных композиций его фронтонов. На западном была изображена сцена спора Афины — богини, особенно почитавшейся демосом, с Посейдоном—богом морей и «потрясателем земли», покровителем родовой знати, за владычество над Аттикой (областью, принадлежавшей Афинам); на восточном — миф о рождении Афины из головы самого Зевса.

Эрехтейон Архитектор предположительно Мнесикл (421—406 гг. До н.Э.)

Ионический

храм Эрехтейон

был

построен в том месте акрополя где, по

преданию, и произошел спор Афины и

Посейдона; он посвящен этим богам.

Ионический

храм Эрехтейон

был

построен в том месте акрополя где, по

преданию, и произошел спор Афины и

Посейдона; он посвящен этим богам.

Его строители должны были учитывать рельеф участка, северо- западная часть которого почти на 3 м ниже основного уровня.

Храм асимметричен, что встречается очень редко в практике культового древнегреческого строительства;

в его южном портике вместо колонн на высоком парапет поставлены фигуры кариатид.

Несмотря на сложное пространственного решения, все части храма гармонично уравновешен и представляют законченный ансамбль.

Лишенный героического пафос присущего рядом стоящему Парфенону, Эрехтейон иллюстрирует другу сторону достижений греческой архитектуры: утонченность и изяществ композиции, глубокую человечность масштаба, великолепное сочетав целого и деталей.

Архитектура общественных зданий

С расцветом Греции усилился рост городов и в ее колониях. Ускоренные темпы планомерного создания городов пробудили интерес к разработке принципов регулярной планировки. Изобретение регулярной планировки города принадлежит архитектору из Милета — Гипподаму (V в. до н.э.), хотя элементы регулярной планировки начали складываться в VIII — VII вв. до н.э.

Одним из ранних примеров гипподамовой системы является планировка Олинфа V — IV вв. до н. э., города в Македонии. Город формировался из отдельных кварталов, включающих как жилую застройку, так и общественные сооружения. Стандартные по размерам жилые кварталы города Олинфа (100 м) делились пополам проходом, в котором были устроены перекрытые плитами траншеи канализации. Обе части квартала делились каждая на 5 дворов, застроенных по периметру.

Жилые дома в Древней Греции возводились из кирпича-сырца на каменном фундаменте.

Перекрытия, лестницы, опоры террас и входного портика были деревянными.

Кровля — черепичная,

Полы — земляные.

В богатых домах полы делались из каменных плит, стены штукатурились и покрывались мозаикой, расписывались фресками.

В развитии архитектуры жилых зданий было несколько этапов композиционного построения плана:

I. Мегарон;

2. Объединение нескольких мегаронов;

Появление перед домом замкнутого двора с портиками с 3-х сторон;

Пастадный дом (дома имели внутренний дворик с окаймлявшим его с севера коридором (греч. «пастада», поэтому такой тип домов принято называть «пастадным»),);

Дом перистильного типа (Дом трезубца (35 м));

Дом помпейского типа.

Греческие театры

Театральные представления зарождались как праздничные игры, посвященные богу Дионису. Первоначально представления давались у подножья холма, на склоне которого располагались зрители.

Постепенно планировка театра становилась более сложной состояла из нескольких элементов:

Орхестры — круглой площадки для хора;

Проскениума — места для выступления;

Скены — помещения для переодевания;

Театрона — мест для зрителей (достигал 140 м в диаметре).

Крупнейшие греческие театры:

Диониса в Афинах на 17 тыс. зрителей (78 рядов, перепад высот 22,5 м),

в Эпидавре на 44 тыс. зрителей,

в Мегаполисе на 10 тыс. зрителей (в нем совмещался театр и булевтерий).

Ко времени классического периода относят сооружения так называемых «чудес света»:

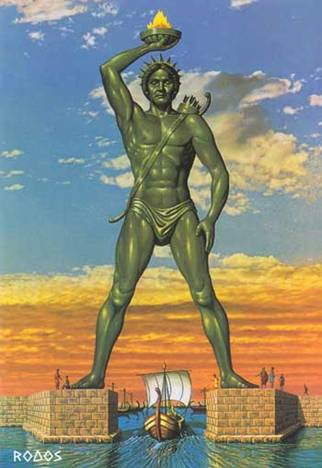

Колосс Родосский (292—280 гг. до н.э.) Колосс Родосский — это статуя Гелиоса, покровителя острова, который по легенде поднял остров со дна моря;

Статуя Зевса в Олимпии;

Фаросский маяк (Александрийский);

Галикарнасский мавзолей (архитекторы Пифей и Сатир).

К олосс

Родосский (292—280 гг. до н.э.) Колосс

Родосский — это статуя Гелиоса,

покровителя острова, который по

легенде поднял остров со дна моря.

олосс

Родосский (292—280 гг. до н.э.) Колосс

Родосский — это статуя Гелиоса,

покровителя острова, который по

легенде поднял остров со дна моря.

Статую высотой 36 метров воздвигли на торговой площади между морем и городскими воротами на облицованном белым мрамором искусственном семиметровом холме. Создал ее ученик Лисиппа, представитель Родосской школы скульптор Харес.

В основе статуи — 3 каменных столба (ноги и спускающееся до земли покрывало). Выше — металлическая конструкция из балок, сверху — бронзовые чеканные листы толщиной 1.6 мм, на голове — венец из лучей.

Сооружение статуи велось с помощью насыпи 12 лет. Статуя не простояла и 60 лет, т. к. была разрушена землетрясением в 224 г. до н. э. Уязвимым местом оказались колени. Статуя не рухнула, а согнулась, опершись головой и плечами в землю.