- •Билет № 1

- •Динамика белков. Гемоглобин и миоглобин. Конформационные изменения гемоглобина при оксигенации.

- •Билет № 1

- •Условия светопоглощения (взаимодействия квантов света) в биологических системах.

- •Билет № 1

- •Биофизические основы восприятия звука. Закон Вебера-Фехнера. Пороги слышимости у человека.

- •Билет № 2

- •Состав и функции биологических мембран

- •Билет № 2

- •2. Работа мышцы при различных режимах сокращения. Уравнение Хилла. Механическая эффективность работы мышцы.

- •Билет № 2

- •3. Низкочастотные механические колебания в теле человека. Кохлеарная акустическая эмиссия. Их источники. Методы регистрации.

- •Билет № 3

- •Механизмы ферментативного катализа. Модели Фишера, Кошланда.

- •Билет № 3

- •Активное сокращение мышцы в изометрическом и изотоническом режимах.

- •Билет № 3

- •Инфракрасное, оптическое и свч-излучения тела человека. Их природа. Методы регистрации.

- •Билет № 4

- •Механизм восприятия звуковых колебаний во внутреннем ухе.

- •Билет № 4

- •Пассивные механические свойства мышцы. Механическая модель мышцы Хилла.

- •Билет № 4

- •Электрическое и магнитное поле тела человека. Методы регистрации.

- •Билет № 5

- •Стабилизация белковой глобулы. Роль водного окружения.

- •Свойства воды гидратной оболочки

- •Билет № 5

- •Электромеханическое сопряжение в клетке скелетных мышц.

- •Билет № 5

- •Виды физических полей тела человека. Их источники.

- •Билет № 6

- •Основные типы вторичной структуры полипептидов и белков. Стабилизация вторичной структуры.

- •Билет № 6

- •Электромеханическое сопряжение в мышечной клетке сердца (кардиомиоците).

- •Билет № 6

- •Биологические эффекты ультрафиолетового излучения и их использование в медицине.

- •Билет № 7

- •Химическая (первичная) структура белковой молекулы. Аминокислоты и их свойства.

- •Общие химические свойства аминокислот:

- •Классификация стандартных аминокислот по r-группам

- •Билет № 7

- •Кинетическая теория мышечного сокращения в. Дещеревского.

- •Билет № 7

- •Биолюминесценция как частный случай хемилюминесценции.

- •Биологические функции

- •Билет № 8

- •Физические свойства воды. Структурные модели воды. Гидратация ионов.

- •Билет № 8

- •Модель скользящих нитей Хаксли и ее основные положения.

- •Билет № 8

- •Биофизические основы зрения. Структура фоторецепторных клеток. Рецепторные потенциалы.

- •Билет № 9

- •Гидрофобные взаимодействия. Роль в биосистемах.

- •Билет № 9

- •Уравнение Ходжкина-Хаксли для ионных токов в биологических мембранах.

- •Билет № 9

- •Физико-химические основы фотобиологических процессов.

- •Билет № 10

- •Водородная связь и ее роль в биологических системах.

- •Билет № 10

- •Структура мышечной клетки и мышечных белков.

- •Билет № 10

- •Гемодинамические процессы и их количественная характеристика.

- •Билет № 11

- •Индукционные и дисперсионные силы в макромолекулах.

- •Билет № 11

- •Индукционные и дисперсионные силы в макромолекулах.Продолжение

- •Билет № 11

- •Билет № 11

- •Билет № 12

- •Билет № 12

- •Мембранный потенциал покоя; его происхождение. Уравнение Нернста.

- •Билет № 12

- •Электрическая активность головного мозга. Метод регистрации.

- •Билет № 13

- •Второй закон термодинамики в открытых системах. Изменение энтропии открытых систем.

- •Билет № 13

- •Активный перенос ионов через биологические мембраны при участии атФаз.

- •Билет № 13

- •Физические основы электрической активности сердца. Модель Эйнтховена. Методы регистрации.

- •Билет № 14

- •Энтропия и термодинамическая вероятность. Свободная энергия Гиббса.

- •Билет № 14

- •Активный транспорт веществ через биологические мембраны. Опыты Уссинга.

- •Билет № 14

- •Биофизические процессы восприятия звуковых колебаний в наружном и среднем ухе.

- •Билет № 15

- •Равновесная термодинамика. Первое и второе начала термодинамики.

- •Билет № 15

- •Виды пассивного транспорта веществ через биологические мембраны.

- •Билет № 15

- •Молекулярный механизм фоторецепции. Фотопревращения зрительного пигмента.

- •Билет № 16

- •Цветовое зрение. Цветочувствительность. Теории цветоощущения.

- •Билет № 16

- •Транспорт ионов через биологические мембраны при участии переносчиков. Подвижные переносчики. Каналообразующие агенты.

- •Билет № 16

- •Активные электрические свойства органов. Принцип эквивалентного генератора. Методы исследования.

- •Билет № 17

- •Конкурентный, неконкурентный и бесконкурентный тип ингибирования ферментативных реакций.

- •Билет № 17

- •Транспорт молекул через биологические мембраны путем облегченной диффузии. Переносчик глюкозы в мембранах эритроцитов.

- •Билет № 17

- •Транспорт молекул через биологические мембраны путем облегченной диффузии. Переносчик глюкозы в мембранах эритроцитов. Продолжение

- •Билет № 17

- •Особенности взаимодействия с биологическими объектами инфракрасного, видимого, ультрафиолетового и ионизирующего излучений окружающей среды.

- •Билет № 18

- •Кинетика ферментативных реакций. Уравнение Михаэлиса-Ментен.

- •Билет № 18

- •Пассивный транспорт молекул и ионов через биологические мембраны. Электродиффузионное уравнение Нернста-Планка.

- •Билет № 18

- •Особенности взаимодействия с биологическими объектами электромагнитных волн радио-, увч- и свч-диапазонов окружающей среды.

- •Билет № 19

- •Химическая кинетика. Классификация химических реакций. Скорость реакции. Молекулярность, стехиометрия, порядок.

- •Классификация химических реакций: По фазовому составу реагирующей системы

- •По типу превращений реагирующих частиц

- •Билет № 19

- •Транспорт веществ и электролитов через биологические мембраны. Уравнение диффузии Фика.

- •Билет № 19

- •Естественные источники электромагнитных излучений как фактор среды обитания человека. Шкала электромагнитных волн.

- •Билет № 20

- •Модель «хищник-жертва» Вольтерра. Модель изменения численности популяций с учетом внутривидовой конкуренции.

- •Билет № 20

- •Физическое состояние и фазовые переходы в липидном бислое биологических мембран.

- •Билет № 20

- •Сопротивление биологических объектов электрическому току. Электропроводность биологических объектов.

- •Крутизну дисперсии электропроводности выражают отношением величины сопротивления, измеренного на низкой частоте, к величине сопротивления, измеренного на низкой частоте при одних и тех же условиях.

- •Билет № 21

- •Математические модели роста численности популяции. Модель естественного роста численности популяций.

- •2. Модель логистического роста

- •Билет № 21

- •Структура клеточных мембран. Модели.

- •Билет № 21

- •Пассивные электрические свойства биологических объектов. Явления поляризации.

Билет № 6

Основные типы вторичной структуры полипептидов и белков. Стабилизация вторичной структуры.

Основные типы вторичной структуры полипептидов и белков. Стабилизация вторичной структуры

В торичная

структура

— локальное упорядочивание фрагмента

полипептидной цепи, стабилизированное

водородными

связями и гидрофобными

взаимодействиями. Распространённые

типы вторичной структуры белков:

торичная

структура

— локальное упорядочивание фрагмента

полипептидной цепи, стабилизированное

водородными

связями и гидрофобными

взаимодействиями. Распространённые

типы вторичной структуры белков:

α-спирали — плотные витки вокруг длинной оси молекулы, один виток составляют 4 аминокислотных остатка, спираль стабилизирована водородными связями между H и O пептидных групп, отстоящих друг от друга на 4 звена. Спираль построена исключительно из одного типа стереоизомеров аминокислот (L), хотя она может быть как левозакрученной, так и правозакрученной, в белках преобладает правозакрученная. Спираль нарушают электростатические взаимодействия глутаминовой кислоты, лизина, аргинина, близкорасположенные аспарагин, серин, треонин и лейцин могут стерически мешать образованию спирали, пролин вызывает изгиб цепи и также нарушает α-спирали.

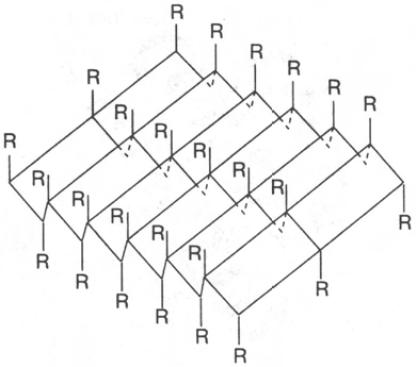

β

-листы

(складчатые слои)

— несколько зигзагообразных полипептидных

цепей, в которых водородные связи

образуются между относительно удалёнными

друг от друга в первичной структуре

аминокислотами или разными цепями

белка, а не близко расположенными, как

имеет место в α-спирали. Эти цепи обычно

направлены N-концами в противоположные

стороны (антипараллельная ориентация).

Для образования β-листов важны небольшие

размеры R-групп аминокислот, преобладают

обычно глицин

и аланин.

-листы

(складчатые слои)

— несколько зигзагообразных полипептидных

цепей, в которых водородные связи

образуются между относительно удалёнными

друг от друга в первичной структуре

аминокислотами или разными цепями

белка, а не близко расположенными, как

имеет место в α-спирали. Эти цепи обычно

направлены N-концами в противоположные

стороны (антипараллельная ориентация).

Для образования β-листов важны небольшие

размеры R-групп аминокислот, преобладают

обычно глицин

и аланин.

π-спирали;

310-спирали;

неупорядоченные фрагменты.

Билет № 6

Электромеханическое сопряжение в мышечной клетке сердца (кардиомиоците).

Потенциал действия мышечной клетки сердца отличается от ПД нервного волокна и скелетной мышцы, прежде всего длительностью возбуждения–деполяризации. Если длительность ПД аксона составляет 1мс, клетки скелетной мышцы–2-3 мс, то длительность ПД клетки сократительного миокарда желудочка и сердца составляет 250-300 мс. Это позволяет осуществить синхронное возбуждение и сокращение структур сердца для обеспечения выброса крови.

Такие особенности ПД кардиомиоцита обеспечиваются .распределением ионов внутри и снаружи клетки, представленных на рис

Распределение ионов К+ и Na+ в кардиомиоците к близко к распределению этих ионов в скелетной мышце. Однако в кардиомиоците при формировании ПД и в процессе сокращения существенную роль играют и ионы Са2+ Их концентрация снаружи клетки составляет около 2 ммоль/л, но внутри клетки концентрация свободных ионов Са2+ очень мала: 10-4 ммолъ/л. При сокращении концентрация свободных ионов Са2+ внутри клетки может возрастать до 103 ммоль/л, но в фазе реполяризации избыток этих ионов удаляется из клетки. Сохранение ионного балланса в кардиомиоцитах обеспечивает К+ - Na+- и Са2+-насосы, активно перекачивающие ионы Na+ и Са2+ наружу, и ионы К+ - внутрь клетки. Работу этих насосов обеспечивают ферменты К+ - Na+ -АТФаза и Са2+ -АТФаза, нахолящиеся в сарколемме миокардиальных клеток.

Потенциал

действия клетки миокарда имеет три

характерные фазы: деполяризация (I),

плато (II)

и реполяризация (III).

Потенциал

действия клетки миокарда имеет три

характерные фазы: деполяризация (I),

плато (II)

и реполяризация (III).

I фаза — деполяризация, как и в аксоне, определяется резким ростом проницаемости мембраны для ионов натрия. Порог активации натриевых каналов примерно -60 мВ, а время жизни 1 - 2 мс и может доходить до 6 мс.

II фаза — плато - характерна медленным спадом от пикового значения (= + 30 мВ) до нуля, В эюй фазе одновременно работают два типа каналов - медленные кальциевые каналы и калиевые каналы.

III фаза - реполяризация - характеризуется закрытием кальциевых каналов и усилением выходящего тока К+.